Процесс доменной плавки является непрерывным. Сверху в печь загружают исходные материалы (агломерат, окатыши, кокс), а в нижнюю часть подают нагретый воздух и газообразное, жидкое или пылевидное топливо. Газы, полученные от сжигания топлива, проходят через столб шихты и отдают ей свою тепловую энергию. Опускающаяся шихта нагревается, восстанавливается, а затем плавится. Большая часть кокса сгорает в нижней половине печи, являясь источником тепла, а часть кокса расходуется на восстановление и науглероживание железа.

Доменная печь является мощным и высокопроизводительным агрегатом, в котором расходуется огромное количество материалов. Современная доменная печь расходует около 20000 тонн шихты в сутки и выдает ежесуточно около 12000 тонн чугуна.

Для обеспечения непрерывной подачи и выпуска такого большого количества материалов необходимо, чтобы конструкция печи была проста и надежна в работе в течение длительного времени. Доменная печь снаружи заключена в металлический кожух, сваренный из стальных листов толщиной 25 – 40 мм. С внутренней стороны кожуха находится огнеупорная футеровка, охлаждаемая в нижней части печи с помощью закладываемых специальных холодильников – металлических коробок, внутри которых циркулирует вода. В связи с тем, что для охлаждения печи требуется большое количество воды, на некоторых печах применяют испарительное охлаждение, сущность которого состоит в том, что в холодильники подают воды в несколько раз меньше, чем при обычном способе. Вода нагревается до кипения и интенсивно испаряется, поглощая при этом большое количество тепла.

Внутреннее очертание вертикального разреза доменной печи называют профилем печи. Рабочее пространство печи включает:

- колошник;

- шахту;

- распар;

- заплечики;

- горн.

Общее описание доменной печи

Доменная печь – печь шахтного типа (рис. 19). Сверху в печь порциями непрерывно загружают шихтовые материалы – агломерат (окатыши) и кокс, которые медленно опускаются вниз; длительность их пребывания в печи составляет 4…6 ч. В нижнюю часть печи (верх горна) через фурмы подают дутье – нагретый воздух; у фурм за счет кислорода дутья сгорает кокс с выделением тепла, а горячие продукты сгорания движутся через столб шихты вверх, нагревая ее; время пребывания газов в печи составляет 3…12 с.

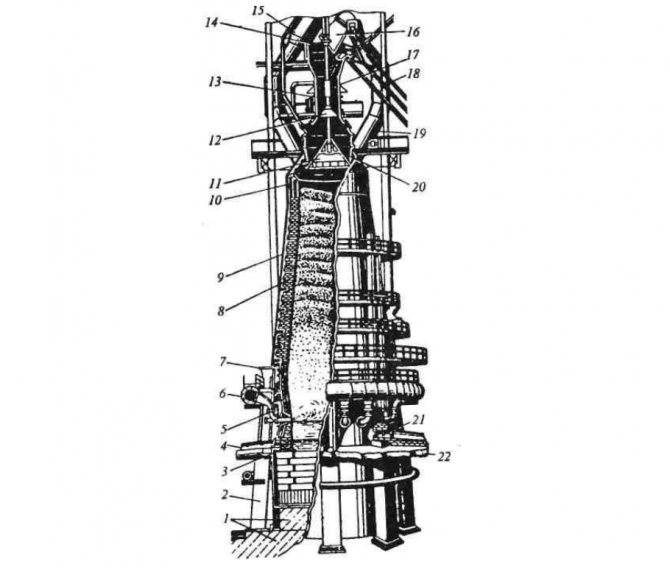

Рис. 19. Общий вид доменной печи с двухконусным засыпным аппаратом: 1 — фундамент; 2 — колонна; 3— летка для выпуска чугуна; 4— чугунные желоба; 5 — фурменные устройства; б — кольцевой воздухопровод; 7 — мараторное кольцо кожуха; 8 — футеровка; 9 — стальной кожух; 10 — колошник; 11 — большой конус; 12 — малый конус; 13 — вращающий механизм засыпного устройства; 14 — приемная воронка; 15, 19 — газоотводы; 16 — скип; 17 — воронка; 18 — наклонный мост; 20 — воронка (чаша); 21 —летка для выпуска шлака; 22 — площадка.

При опускании нагревающейся шихты в ней из оксидов восстанавливается железо, которое науглероживается, расплавляется и каплями стекает в горн, формируя чугун, а невосстановившиеся оксиды в нижней части печи (низ шахты, распар) расплавляются, образуя шлак, который также стекает в горн. Накапливающиеся в горне чугун и шлак, имеющие температуру 1450…1500°С, периодически выпускают через чугунные и шлаковые летки.

Общий вид доменной печи, оборудованной двухконусным засыпным аппаратом, показан на рис. 19. Печь опирается на фундамент 1, большая часть которого заглублена в землю. Снаружи печь заключена в сплошной стальной кожух 9. Внутри кожуха находится футеровка 8, охлаждаемая холодильниками, которые крепятся к внутренней поверхности кожуха. В нижней части печи (горне) расположены летки 3 для выпуска чугуна и летки 21 для выпуска шлака.

Вокруг печи проложен кольцевой футерованный воздухопровод 6, в который из воздухонагревателей подается горячее дутье (воздух); кольцевой воздухопровод служит для подвода дутья к многочисленным расположенным по окружности печи фурменным устройствам 5, через которые дутье поступает в верхнюю часть горна.

Выше колошника 10 печи расположено колошниковое устройство. Оно включает газоотводы 15, 19, служащие для отвода из печи доменного газа; засыпной (загрузочный) аппарат и ряд других механизмов, связанных ci загрузкой шихты и отводом газа. Показаны элементы засыпного аппарата: большой конус 11, закрывающий воронку (чашу) 20; малый конус 12, закрывающий воронку 17, и механизм 13, обеспечивающий их вращение; приемная воронка 14, в которую шихтовые материалы высыпают из скипа 16 путем его опрокидывания, причем скип доставляют на колошник по рельсам наклонного моста 18.

Тяжесть кожуха и футеровки верхней части печи передается на фундамент через мараторное кольцо 7 кожуха и колонны 2. Выпускаемый из печи через летки 3 жидкий чугун поступает в располагаемые на рабочей площадке 22 чугунные желоба 4 и по ним в чугуновозные ковши; выпускаемый через летки 21 шлак по расположенным на площадке 22 шлаковым желобам стекает в шлаковозные ковши либо на установки припечной грануляции жидкого шлака.

Топливо для домны

Работает печь для изготовления чугуна на таком сырье как кокс, который происходит в специальных коксовых печах, где выплавляется чугун. Получают кокс из специального коксующего каменного угля. Как правило, на крупном металлургическом заводе, кокс вырабатывается в специальных коксохимических цехах, где в среднем находится по 50-70 печей или камер коксования. Все они объединяются в одну камеру.

Обогрев камеры осуществляется снаружи. Чтобы температура внутри полости печи сохранялась на уровне в 1000 оС, в пространстве между камерами требуется поддержание температуры 1400 оС. Подогрев коксовой батареи осуществляется газом, который смешивается с подогретым воздухом. При коксовании, а также в момент нагревания каменного угля до температуры в 100 оС начинается медленное испарение влаги, а далее при нагревании угля до 350 оС идет его просушивание и удаление смол.

При повышении температуры до отметки в 450 оС начинается размягчение частиц в коксующемся угле, а частички, полученные этим способом, начинают обволакивать некоксующиеся части угля, что образует сплошную массу, а впоследствии единый сплав. Чтобы сделать правильный и качественный состав требуется полное соблюдение всех этапов. Когда тепло массы достигает 480-650 оС, масса начинает выделять органические газообразные продукты сухой перегонки угля.

Если правильно пользоваться производством, то получают до 750 кокса из 1 тонны угля, а также 300м3 коксового газа и практически 35 кг каменноугольной смолы. В том числе 12 кг бензола и 3 кг аммиака. Уголь – это отличный источник тепла, который используют в частных домах для отопления.

Профиль печи

Профилем доменной печи называют очертание рабочего пространства, ограниченного футеровкой. В горизонтальных (поперечных) сечениях профиль представляет собой окружности переменного диаметра.

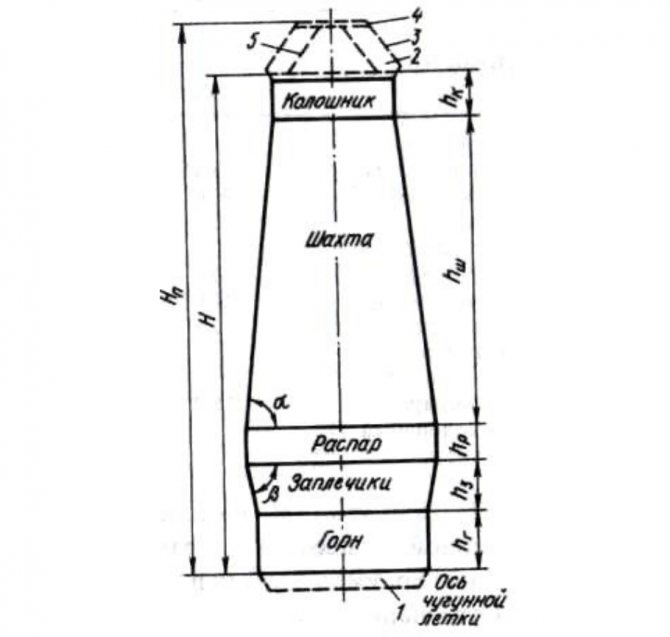

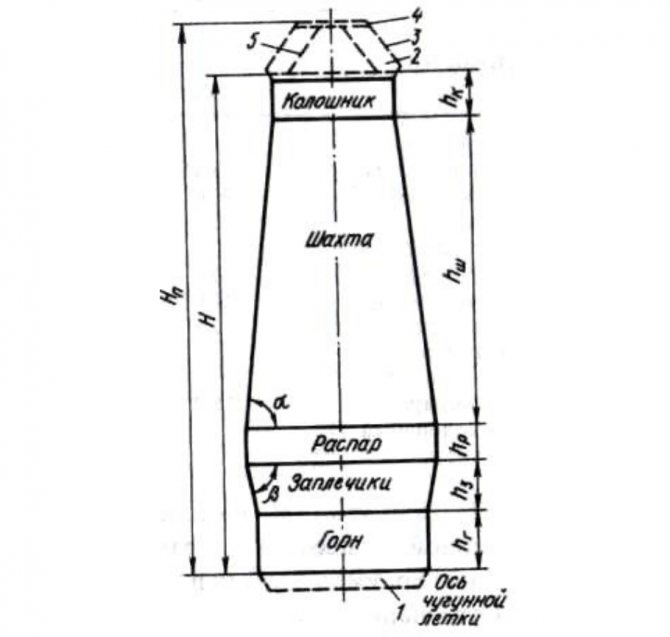

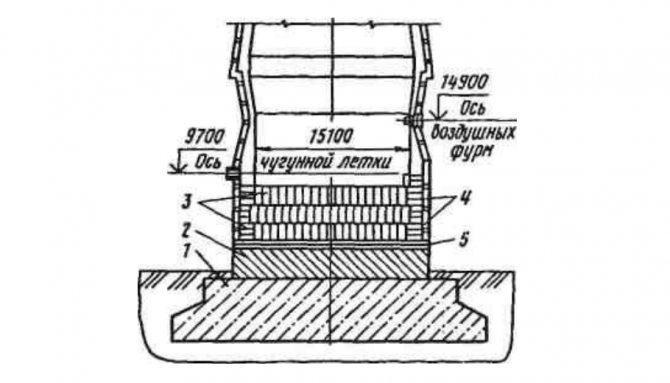

Профиль печи в вертикальном осевом сечении представлен на рис. 20; основные элементы профиля – это горн, заплечики, распар, шахта и колошник, составляющие полезный объем печи, т.е. объем от оси чугунной летки – О.Ч.Л. – до низа подвижных элементов засыпного аппарата в опущенном положении (в полезный объем не входят объем 1 нижней части горна от оси чугунной летки до кладки лещади, где находится несливаемый слой жидкого чугуна, и ограниченный куполом 3 печи объем 2, в котором расположены элементы засыпного аппарата).

Рис. 20. Профиль доменной печи

Колошник имеет форму цилиндра и служит для приема загружаемой сверху шихты. Ниже колошника расположена расширяющаяся книзу шахта; это расширение необходимо, чтобы обеспечить свободное опускание шихтовых материалов, объем которых увеличивается в результате нагрева. Распар, представляющий собой короткий цилиндр, служит для создания плавного перехода от расширяющейся шахты к сужающимся заплечикам.

Заплечики выполнены в виде усеченного конуса; такая их форма необходима, поскольку здесь происходит плавление рудной части шихты, в результате чего объем шихты уменьшается и суживающиеся заплечики не позволяют шихте слишком быстро опускаться в горн. Последний имеет цилиндрическую форму, в нижней его части скапливаются жидкие чугун и шлак, а в верхнюю подают дутье и здесь сгорает топливо (кокс).

Основным размером доменной печи является полезный объем. В России доменные печи строятся по типовым проектам, в соответствии с которыми предусмотрены следующие величины полезного объема, м3: 1033, 1386, 1513, 1719, 2002, 2300, 2700, 3000, 3200, 4500, 5000 и 5500.

Дополнительные печные элементы

Функционирование печи требует работы вспомогательных устройств. Среди них:

- воздухонагреватели; крупные элементы башенного типа располагают рядом с печью; в них поступает колошниковый газ, который затем сгорает; благодаря этому образуется ещё более горячий газ, посредством сложной системы нагревающий воздух; последний – нагретый до температуры, как минимум, 1000 градусов – идёт в ход для выплавки чугуна;

- воздуходувные машины; сжатый воздух необходим для топливного горения; в печь воздух поступает благодаря устройствам, образующим давление порядка 25 МПа;

- устройства для подъёма и засыпки шихты;

- газоочистители для очистки колошниковых газов;

- прочие вспомогательные устройства – например, мостовые краны, которыми оборудованы литейные дворы.

Рисунок 4. Пример современной доменной печи

Современные печи оснащаются системами автоматики. Компьютеризация позволяет контролировать и регулировать основные параметры, связанные с функционированием домны. Под контролем уровень засыпки сырья, давление газа, температура дутья и т. п.

Современные домны даны на откуп автоматике. Компьютер контролирует основные производственные процессы

Фундамент, кожух и холодильники

Фундамент является основанием печи и служит для передачи нагрузки, создаваемой массой печи на грунт. Площадь фундамента рассчитывают с учетом массы печи (например, масса печи объемом 5000 м3 с шихтой достигает 450 т) и того, что давление на грунт не должно превышать 2,5 кг/см2.

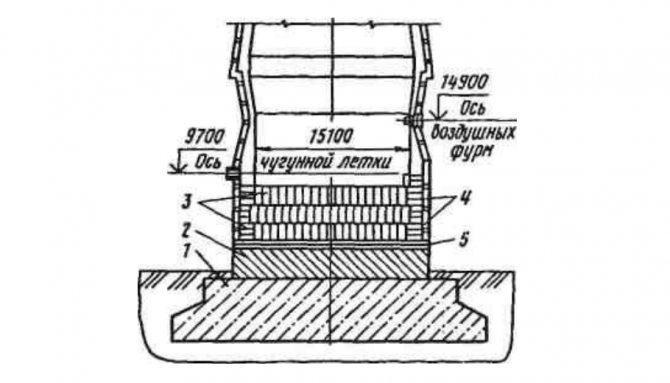

Фундамент состоит из двух частей (рис. 21): нижней, подземной, называемой подошвой 1, и верхней, называемой пнем 2. Подошву выполняют из бетона, а пень – из жароупорного бетона с огнеупорностью 1400…1500 °С. Жаропрочность придается бетону применением огнеупорного наполнителя – боя шамота. В качестве связки применяют портландцемент с тонкомолотыми добавками шамота или огнеупорной глины.

Рис. 21. Фундамент и лещадь печи объемом 5500 м3: 1 — подошва фундамента; 2 — пень; 3 — углеродистые блоки; 4 — холодильники; 5 — воздушное охлаждение низа лещади

Подошву делают в виде восьмиугольной плиты толщиной 4…6 м, толщина пня составляет 2…3,5 м. От перегрева и термического разрушения фундамент на современных печах предохраняют путем воздушного охлаждения низа лещади (стыка лещади с пнем).

На подошву фундамента у большинства печей опираются стальные колонны (рис.19, 2), передающие нагрузку верхнего строения печи.

Кожух доменной печи представляет собой сварную конструкцию, состоящую из цилиндрических и конических поясов, изготовленных из стального листа. Толщина кожуха в верхней части составляет 20…40, в нижней 40…60 мм. Делают кожух из сталей с высокой ударной вязкостью, прочностью, пластичностью, термостойкостью (16Г2АФ, 10Г2С1, 14Г2 и др.).

Большая часть печей имеет кожух с маратором или мараторным кольцом (рис.19, 7), т.е. горизонтально расположенным кольцом из стального листа, сваренным с кожухом нижней части шахты и верха заплечиков. Через маратор и колонны (рис. 19, 2) нагрузка верхней части печи передается на фундамент; кроме того маратор служит опорой для кладки шахты и распара.

Строившиеся в последние годы отечественные печи объемом 3000…5000 м3 стали делать с самонесущим, т.е. гладким кожухом без мараторного кольца. При этом ухудшились условия опоры кладки шахты на кожух и на новой, более мощной отечественной печи объемом 5500 м3, кожух сделан самонесущим, но с небольшим мараторным кольцом, служащим для опоры кладки шахты.

В кожухе печи делают вырезы для фурм, чугунных и шлаковых леток, для горизонтальных холодильников (если они имеются), а также отверстия для болтов крепления вертикальных холодильников и для трубок, подводящим к ним воду.

Холодильники служат для охлаждения футеровки и кожуха печи с помощью пропускаемой через них холодной технической воды, а при испарительном охлаждении – с помощью кипящей химически очищенной воды. Широко применяются плитовые холодильники, располагаемые вертикально между кожухом и футеровкой. Холодильник – это плита из чугуна с залитой в ней стальной трубкой в виде змеевика для циркулирующей воды. Холодильник крепят к кожуху печи с помощью болтов.

При испарительном охлаждении во избежание образования паровых пробок кипящая вода должна двигаться снизу вверх; поэтому в плиту заливают две или более вертикально располагаемые трубки с подводом воды к каждой из них снизу и отводом сверху.

Память

Участники строительства доменной печи № 9 награждались одноимённым знаком.

В 1974 году, к запуску печи, была выпущена памятная медаль.

Строительство доменной печи № 9 оставило значительный след в искусстве СССР. Художниками было написано множество полотен посвящённых как самой доменной печи, так и людям её возводившим.

Картины посвящённые доменной печи № 9:

- Талеев А. М. Девятое небо (1973);

- Ситник П. Ф. Котлован девятой домны (1973);

- Городисский В. Н. Рождение девятой (1974);

- Филоненко В. Д. Строительство девятой доменной печи (1974);

- Козулин М. Я. Строительство девятой криворожской (1974);

- Грибок Д. К. Монтаж ДП-9. Бригада заслуженного строителя УССР А. П. Матвиенко (1974);

- Горбаченко В. С. Строительные работы на девятой домне; Девятая домна строится;

- Шишко Г. Г. На строительстве ДП-9 (1974);

- Ткач А. С. Романтики девятой (1974);

- Костенко А. О. На Девятой; Утро на ДП-9;

Футеровка печи

Огнеупорная футеровка (кладка) доменной печи предназначена для уменьшения тепловых потерь и предохранения кожуха от воздействия высоких температур и от контакта с жидким металлом и шлаком.

Применяемые огнеупоры. Для футеровки доменной печи применяют качественный (доменный) шамотный кирпич, высокоглиноземистый кирпич, углеродистые блоки, иногда карбидокремниевый кирпич. Основу шамота составляют SiО2 и Аl2O3.

Для доменных печей стандартом предусмотрено три сорта шамотных изделий с содержанием Аl2O3 соответственно не менее 42, 41 и 39%; они отличаются повышенной плотностью и прочностью, высокой огнеупорностью (> 1750 °С), низким содержанием Fe2O3 (

Кирпич с более высоким содержанием Аl2O3 применяют для кладки низа печи, а с более низким – для кладки верха. Кроме того, для кладки печей объемом ≤1033 м3 стандартом предусмотрена марка шамота с меньшим (> 37 %) содержанием Аl2O3, меньшей огнеупорностью (> 1730°С), прочностью и плотностью. Кирпич может быть длиной 230 мм (нормальный) и 345 мм (полуторный). Применение кирпичей различной длины обеспечивает хорошее переплетение швов кладки.

Высокоглиноземистый муллитовый кирпич, применяемый для кладки лещади, содержит > 63 % Аl2O3 при огнеупорности >1800 °С. Доменный карбидокремниевый кирпич содержит > 72 % SiC и > 7 % азота и отличается от огнеупоров на основе Аl2O3 и SiO2 заметно большей прочностью и теплопроводностью.

Углеродистые блоки изготовляют из кокса и обожженного антрацита с добавкой в качестве связующего небольшого количества каменноугольного пека. Длина блоков достигает 3…4 м, они прямоугольного сечения 400×400 и 550×550 мм. Блоки в комбинации с высокоглиноземистым кирпичом больших размеров (400×200×100 мм) применяют для кладки самой нижней части печи – лещади.

Швы между огнеупорными кирпичами заполняют раствором, изготовленным из мертелей, соответствующих классу кирпича. Мертель – это порошок, состоящий из измельченного шамота и огнеупорной глины. Для ответственных видов кладки применяют мертели с добавкой небольших количеств поверхностно-активных и клеющих веществ (сода, сульфитно-спиртовая барда), что позволяет приготавливать растворы с меньшей влажностью при одновременном повышении их пластичности.

Для заполнения швов между углеродистыми блоками применяют углеродистую пасту, состоящую из кокса и смолопека. Зазор между блоками допускается не более 0,5 мм для вертикальных и не более 1,5 мм для горизонтальных швов.

Лещадь. Ранее лещади доменных печей выкладывали из качественного шамотного кирпича. Однако рост объема печей и интенсификация плавки вызывали быстрое разрушение такой кладки. Поэтому в настоящее время лещади делают либо цельноуглеродистыми, либо комбинированными из углеродистых и высокоглиноземистых огнеупоров. Применение углеродистых огнеупоров вызвано тем, что из-за их высокой теплопроводности снижается перегрев и вследствие этого уменьшается разрушение кладки лещади.

Горн. Футеровку горна до уровня фурм выполняют из углеродистых блоков, а в районах фурм и чугунных и шлаковых леток из шамотного (> 42 % Аl2O3) кирпича, поскольку углерод здесь может окисляться кислородом дутья, диоксидом углерода (СO2), а также парами воды из огнеупорных масс. При работе на безводных леточных массах район чугунных леток делают из углеродистых блоков. Для предотвращения окисления углеродистых блоков в период задувки печи их защищают кладкой в один ряд из шамотного кирпича.

Толщина футеровки у низа горна достигает 1600 мм. Снаружи кладку горна охлаждают гладкими плитовыми холодильниками.

Заплечики. Кладку заплечиков чаще всего делают тонкостенной (толщина 230 или 345 мм) из шамотного (> 42 % Аl2O3) кирпича в один ряд, при этом кирпич примыкает к периферийным плитовым холодильникам с залитым кирпичом. Иногда вместо шамота применяют карбидокремние вые кирпичи. Кладка заплечиков быстро изнашивается и вместо нее на поверхности холодильников формируется слой гарнисажа (застывшего шлака и мелких кусков шихты).

Шахта и распар. Кладку распара и охлаждаемой части шахты (~2/3 ее высоты снизу) выполняют из шамотного (> 41…42 % Аl2O3) или карбидокремниевого кирпича, а кладку верхней неохлаждаемой части шахты из шамота, содержащего > 39 % Аl2O3. Кирпичи укладывают в два – три ряда вперевязку.

Кладка шахты с распаром может быть толсто-, средне- и тонкостенной. В прежние годы широко применяли толстостенную кладку (толщина верха шахты 800…900 мм и до 1300 мм в районе распара) с горизонтальными холодильниками, заглубленными в кладку и служащими ее опорой. Однако в связи с тем, что холодильники расположены на расстоянии друг от друга, плохо охлаждается кожух, и после износа футеровки возникают его местные перегревы, вызывая термическую деформацию и возможность появления трещин.

Кроме того, вырезы в кожухе для установки горизонтальных холодильников снижают его прочность и делают кожух менее герметичным. В связи с этим в последние годы делают тонко- и среднестенные шахты. Тонкостенная шахта (и распар) имеет в охлаждаемой части толщину кладки 230…345 мм и в верхней неохлаждаемой части 575…690 мм с охлаждением вертикальными ребристыми холодильниками, причем часть холодильников имеет горизонтальные выступы, которые служат опорой для кладки и способствуют удержанию гарнисажа.

Среднестенная шахта имеет толщину кладки в охлаждаемой части 575…900 мм и в неохлаждаемой 700 мм, охлаждение либо комбинированное из вертикальных ребристых холодильников в сочетании с горизонтальными, либо из вертикальных ребристых холодильников, имеющих горизонтальные выступы.

В распаре и охлаждаемой части шахты по мере износа кирпича образуется слой гарнисажа. С тем, чтобы уменьшить давление от расширяющейся при нагреве кладки на кожух печи и предотвратить его разрыв, между футеровкой и вертикальными холодильниками по всей высоте печи (кроме распара) предусматривают зазор в 70…200 мм, заполняемый шамотоасбестовой или пластичной углеродистой массой.

Колошник. Собственно футеровка колошника состоит из одного ряда шамотного кирпича, выкладываемого у кожуха. За ним располагают “колошниковую защиту”, которая воспринимает удары падающих сверху в процессе загрузки кусков шихты. Широко распространенная ее разновидность состоит из стальных сегментов – литых полых коробок, заполненных шамотным кирпичом. Сегменты расположены несколькими кольцевыми рядами по высоте колошника; соседние по окружности сегменты соединены между собой болтами.

Вся колошниковая защита крепится к кожуху с помощью не скольких подвесок, в каждой из которых сегменты прикреплены к вертикальной пластине, соединенной с серьгой, которая свободно подвешена на штыре, вставленном в отверстие кронштейна; последний прикреплен к кожуху болтами. Такая подвеска позволяет всем сегментам перемещаться вверх в случае роста кладки шахты в вертикальном направлении в результате ее нагрева.

Кто изобрел?

Современную доменную печь изобрел Дж. Б. Нилсон, который первым начала подогревать воздух, подаваемый в домну, произошло то в 1829 г., а в 1857 г. Э. А. Каупер ввел в использование специальные регенеративные воздухонагреватели.

Это позволило сильно снизить расход кокса более, чем на треть и повысить эффективность работы печи. До этого первые доменные печи фактически были сыродутными, то есть в них вдувался не обогащенный и не подогретый воздух.

Использование кауперов, то есть регенеративных воздухонагревателей, позволило не только повысить эффективность домны, но и снизить или вовсе исключить закозление, что наблюдалось при нарушениях технологии. Можно смело утверждать, что это изобретение позволило довести процесс до совершенства. Современные домны работают именно по этому принципу, хотя их управление сегодня автоматизировано и обеспечивает большую безопасность.

Горн доменной печи

Горн условно подразделяют на две части – верхнюю фурменную зону, где сгорает кокс, и нижнюю – металлоприемник, служащий для накопления жидкого чугуна и шлака, и где расположены чугунные и шлаковые летки. Высота горна (расстояние от оси чугунной летки до заплечиков) на современных печах составляет 3,2…3,9 м, а на наиболее мощной отечественной печи объемом 5500 м3 она увеличена до 5,7 м.

Чугунные летки располагают на 600…1800 мм выше лещади, а находящаяся ниже леток часть металлоприемника заполнена несливаемым или “мертвым” слоем жидкого чугуна; этот слой необходим для предотвращения размывания лещади потоками чугуна в горне и предохранения ее от воздействия высоких температур. Печи малого объема имеют одну чугунную летку, печи объемом около 2000 м3 – две, печи объемом 2700 м3 – три, а печи объемом 3200…5500 м3 – четыре летки.

На больших печах с четырьмя поочередно работающими летками, число выпусков чугуна в сутки достигает 18…24, на печи объемом 1000 м3 оно равно 4…5.

Шлаковые летки располагают выше оси чугунных леток на 1,4…2,0 м. На печах объемом 2700 м3 и менее имеется по две шлаковых летки, служащих для выпуска так называемого “верхнего” шлака; кроме того, часть шлака вытекает вместе с выпускаемым чугуном через чугунные летки (“нижний” шлак). На печах объемом 3200…5500 м3, имеющих четыре чугунных летки, практически весь шлак выходит через чугунные летки вместе с чугуном, и на этих печах делают одну шлаковую летку, имеющую резервное значение.

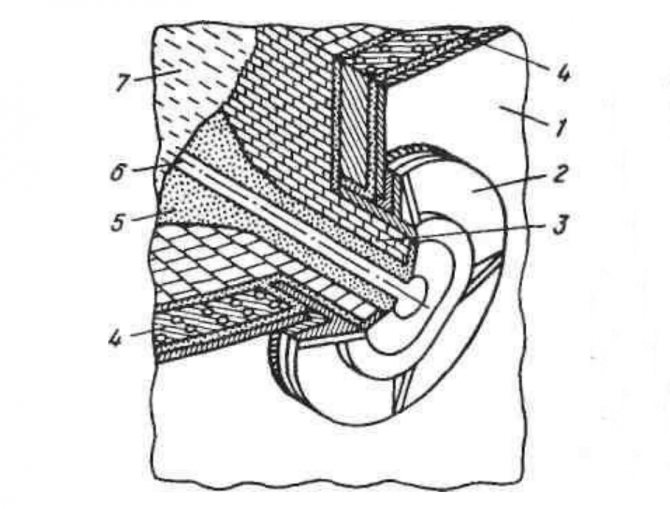

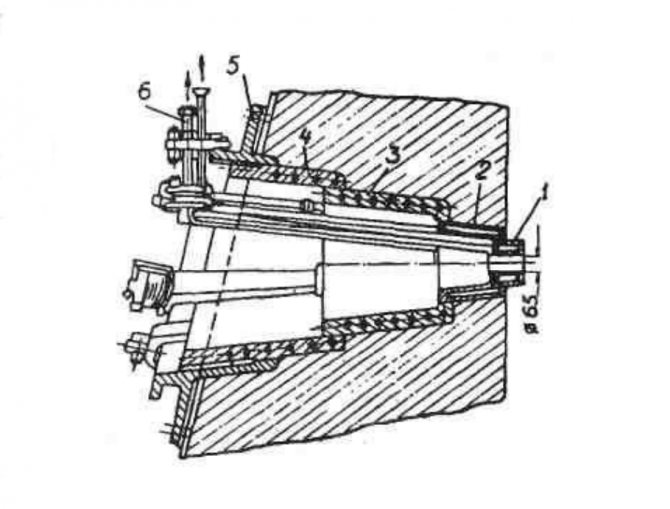

Чугунная летка показана на рис. 22. Вырез для летки в кожухе печи обрамлен приваренной к нему стальной кольцевой рамой 2, футерованной внутри шамотным кирпичом. Летка представляет собой сквозной канал в кладке горна и рамы; этот канал шириной 250…300 и высотой 400…500 мм заполнен огнеупорной леточной массой. Для выпуска чугуна в массе просверливают отверстие диаметром 50…80 мм с помощью сверлильной машины, вращающей бур. После выпуска чугуна канал летки забивают огнеупорной массой с помощью электропушки.

Рис. 22. Чугунная летка: 1 — кожух печи; 2 — рама летки; 3 — шамотная кладка; 4 — холодильник летки; 5 — леточная масса; 6 — канал летки; 7 — жидкий чугун

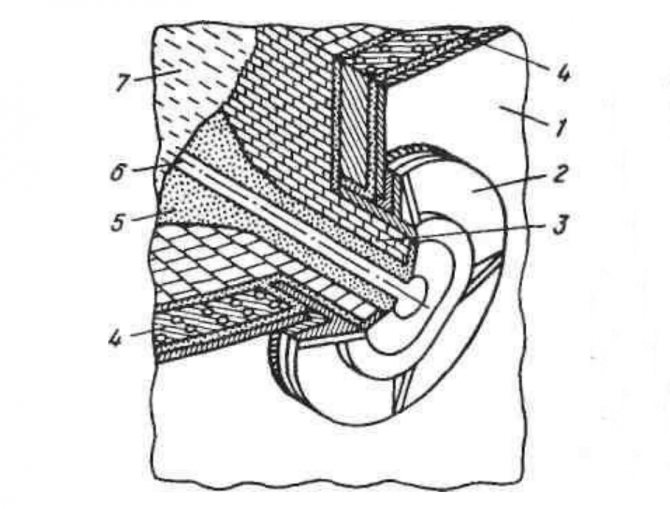

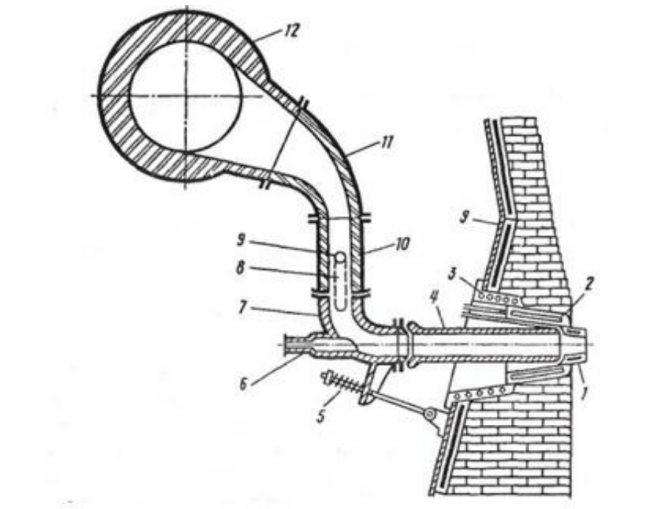

Шлаковые летки обрамляют арматурой, называемой шлаковым прибором, который помещают в проем горновых холодильников и крепят к кожуху печи. Шлаковый прибор преставлен на рис. 23.

Рис. 23. Шлаковый прибор

Он состоит из телескопически соединенных элементов: медной сварной или штампованной полой охлаждаемой водой фурмы 1 диаметром 50…70 мм, литого медного полого холодильника (шлаковой амбразуры) 2, чугунного холодильника 3 с залитым спиральным змеевиком для охлаждающей воды, чугунной водоохлаждаемой амбразуры 4 аналогичной конструкции и рамы 5, при помощи которой прибор крепится к кожуху печи.

Все элементы прибора имеют коническую форму, что облегчает их замену при повреждении. Отверстие шлаковой фурмы закрывают металлической пробкой при помощи специального механического стопора. Конусную полость шлакового прибора набивают огнеупорной массой, в которой прорезают отверстие для выхода шлака из печи. Трубки 6 служат для подвода…отвода воды к фурме.

Фурменный прибор. В верхней части горна на расстоянии 2700…3500 мм от оси чугунной летки горна по его окружности с равными промежутками устанавливают воздушные фурмы, через которые в печь поступает нагретое до 1100…1300 °С дутье, природный газ и другие топливные добавки (мазут, пылеугольное топливо).

На существующих печах объемом от 1033 до 5500 м3 число фурм составляет 16…42).

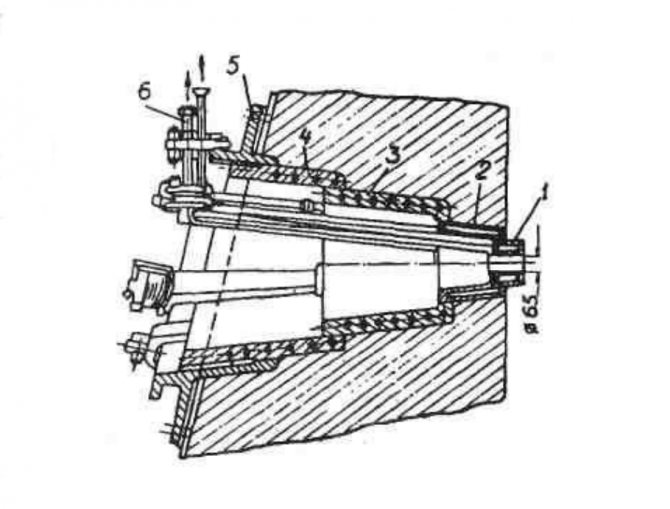

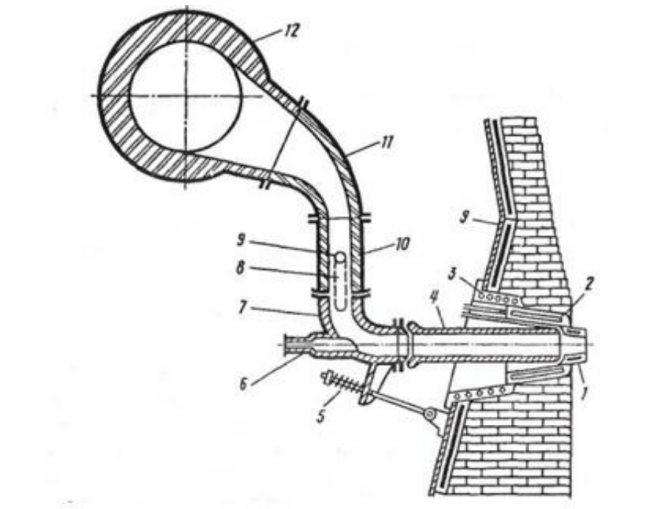

Комплекс устройств, служащих для подвода дутья в горн из кольцевого воздухопровода, называют фурменным прибором (рис. 24).

Рис. 24. Фурменный прибор

Основная часть прибора – медная пустотелая воздушная фурма 1 с внутренним диаметром 140…190 мм, охлаждаемая водой. Фурма выступает из кладки внутрь печи на расстояние 300…500 мм.

Фурму устанавливают в медную полую литую амбразуру 2, а амбразуру – в имеющий залитую спиральную трубку чугунный холодильник (кадушку) 3, который своим фланцем крепится к кожуху печи с помощью болтов. Фурма, амбразура и холодильник охлаждаются проточной водой.

Дутье, подаваемое к фурме 1 из кольцевого воздухопровода 12, проходит по прикрепленным к нему рукаву 11 и неподвижному патрубку (колену) 10; подвижному колену 7, которое прикреплено к патрубку 10 при помощи двух подвесок 8, и по сменному соплу 4. Подвижное колено 7 прижимает сопло к фурме с помощью пружинного натяжного устройства 5, присоединенного к кожуху печи.

Для обеспечения герметичности прибора (на случай перекосов отдельных элементов в результате нагрева и др.) в местах стыка фурма-сопло, сопло-подвижное колено и подвижное колено-патрубок 10 предусмотрены шаровые соединения (стыки заточены по шаровой поверхности). В торце подвижного колена предусмотрена закрытая стеклом гляделка 6 для наблюдения за работой прифурменной зоны.

Рукав, патрубок 10 и подвижное колено футеруют внутри шамотным кирпичом. Сопло делают из стали с тонкой футеровкой изнутри.

Фурма и амбразура периодически прогорают и для их смены отсоединяют натяжное устройство 5, ослабляют подвески 8 и разворачивают подвижное колено вокруг оси 9 подвесок 8 в положение, удобное для удаления сопла, фурмы и амбразуры.

Кольцевой воздухопровод 12, по которому горячее дутье подводят к фурмам, футерован шамотным кирпичом и имеет диаметр в свету 800…1800 мм в зависимости от объема печи.

История

Необходимость совершенствования технологии выплавки железа возникла давно. Легкоплавкие руды, расположенные практически на поверхности земли, не отличались большими объёмами и быстро были израсходованы. Существующая методика выплавки была несостоятельна и не позволяла работать с тугоплавкими рудами. Появилась необходимость в усовершенствовании существующего оборудования и технологии. В первую очередь требовалось увеличить размеры печей и значительно усилить режим наддува.

Первые упоминания о конструкциях, аналогичных доменным печам, обнаружены в Китае. Они относятся к IV веку. В Европе появление доменных печей относят к XV веку, до этого использовались так называемые сыродутные печи. Непосредственным предшественником домны являлся каталонский горн, который использовал технологические приёмы, близкие к методике доменного производства. Его отличительными чертами были:

- Непрерывный процесс подачи шихты;

- Использование мощных установок подачи воздуха с гидравлическим приводом.

Доменная печь XIV века

Объём каталонского горна составлял всего 1 м³, что не позволяло получать больших объёмов продукции. В XIII веке в европейском княжестве Штирия был создан штукофен, увеличенный и усовершенствованный вариант каталонского горна. Он имел около 3,5 м в высоту и два технологических отверстия — нижнее для подачи воздуха, верхнее для извлечения крицы (сыродутного железа). Штукофен выдавал три вида железных полуфабрикатов:

- Сталь;

- Ковкое железо;

- Чугун.

Разница между ними заключалась в содержании углерода — больше всего его было в чугуне (больше 1,7%), в стали его было меньше 1,7%, а в ковком железе содержание составляло 0,04%. Высокий уровень содержания углерода оценивался негативно, так как чугун нельзя ковать, сваривать, из него сложно изготавливать оружие.

Это важно! Первоначально чугун был отнесён к отходам производства, так как не поддавался ковке. Отношение к нему изменилось только после начала вторичной переплавки, которое стали делать из-за нехватки легкоплавких руд. Передельное железо, полученное из чугуна, имело более высокое качество, что послужило стимулом к расширению переделочного процесса.

Дальнейшее наращивание мощностей и совершенствование технологии послужили толчком к возникновению блауфена, имевшего высоту уже около 5–6 м, способного к выплавке чугуна и железа одновременно. Он уже практически являлся доменной печью, хоть и несколько уменьшенной, упрощённой конструкции. Утвердился двухступенчатый процесс, когда первой стадией было получение чугуна, а второй — выплавка из него железа при усиленном наддуве.

Появление первых доменных печей в Европе относится к концу XV века. Почти сразу подобные конструкции появились в Англии, а в США первые домны созданы гораздо позже — в 1619 году. Первую домну в России на своей мануфактуре в Туле построил А. А. Виниус. Процесс состоял из следующих этапов:

- Загрузка древесного угля и наддув.

- Укладка чугунных чушек перед устьем, расплавление, сток чугуна вниз.

- Потеря части углерода во время прохождения возле фурм.

- Подача полученного железа к соплу, мощный наддув, при котором лишний углерод выгорал, а мягкое железо оседало на дне.

Железо извлекали со дна горна и проковывали, удаляя жидкий шлак, уплотняя чушки. При таком способе выход готового железа составлял около 92 % от изначального веса чугуна, а его качество значительно превышало показатели кричного продукта.

Серьёзной проблемой стал топливный кризис. Для плавления руды использовался древесный уголь, что привело к истреблению лесов. Проблема выросла до таких размеров, что в Англию ввозили металл из Европы, а позже — и из России в течение 2 веков. Оказалось, что лес растёт медленнее, чем горит. Попытки использования каменного угля показали, что в нём содержится большое количество серы, существенно снижающей качество металла. Было произведено множество опытов, не увенчавшихся успехом.

Это интересно! Решение было найдено только в 1735 году английским металлургом А. Дерби II, который нашёл способ превращения угля в кокс. С этого времени топливная проблема была преодолена, и процесс получил новый толчок к развитию.

Следующим революционным открытием стал нагрев воздуха, используемого для наддува. Он позволил заметно снизить расход каменного угля до 36 %. Появились специальные требования к сортности, качеству металла по содержанию марганца, кремния, фосфора. Технология и конструкция печей совершенствовались, дополнялись, понемногу приходя к современному виду.