Если задумали что-то переплавить в Minecraft и вам нужна плавильная (доменная) печь, то вы попали в нужное место. Создание этого объекта – первый шаг к возможности получить из вашего старого снаряжения железные слитки, которые вы можете использовать для изготовления других предметов.

Домны можно найти в деревнях мира Майнкрафта, а именно в домах оружейников. Если ни один из местных жителей не использует ее в своей работе, то любой из сельчан может сменить профессию на оружейника.

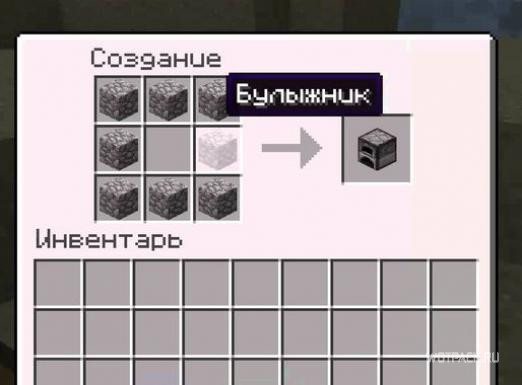

Плавильная печь функционирует в два раза быстрее обычной и может применяться для плавки руды, железной брони и инструментов. Чтобы создать этот объект, вам сначала нужно сделать обычную печь, используя для этого 8 кусков булыжника или чернокамня в сетке крафта на верстаке.

А теперь, после того как вы обзавелись основой, узнайте как из нее создать плавильную печь и что можно в ней сделать, когда она вся горит и готова к работе.

Рецепт доменной печи

Чтобы сделать плавильную печь в Майнкрафте, вам понадобятся следующие компоненты:

- железный слиток – 5 ед.;

- печь – 1 ед.;

- гладкий камень – 3 ед.

Откройте верстак и расположите простую печь в центре сетки. Поместите два железных слитка с каждой стороны от нее, а оставшиеся три разместите в верхнем ряду. Поставьте три гладких камня в нижний ряд, и теперь вы готовы создать плавильную печь.

Использование плавильной печи

Засыпаем внутрь емкости угли, поливаем их жидкостью для розжига и поджигаем с помощью газового баллончика с горелкой.

Закрываем крышку. Подключаем к трубке шланг для подачи воздуха внутрь камеры сгорания.

Затем надо подождать некоторое время, пока внутри камеры наберется нужная температура.

Устанавливаем внутрь печи тигель, изготовленный из старого огнетушителя. Заполняем его алюминиевыми заготовками. Когда алюминий расплавится, извлекаем тигель и заливаем жидкий металл в форму.

Саму форму желательно поместить в воду — быстрее охладится. В итоге получается алюминиевый слиток. Ровный и аккуратный.

Как сделать тигель для плавки свинца своими руками?

Многие из нас в детстве занимались сдиранием со старых аккумуляторов свинца с целью его дальнейшей переплавки в колечки или кулончики. Тогда правила переплавки никого не интересовали, а потому в качестве сосуда для этого действия служили консервные банки, удерживаемые «обручем» из только что сорванных веточек.

Сейчас же многие люди, желающие переплавить какой-либо материал, подходят к этому более серьезно. И у них часто возникает вопрос: как сделать это так, чтобы не испортить ничего вокруг и не оставить себе пару памятных ожогов?

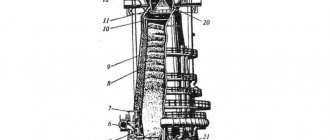

Из данного материала вы узнаете о том, как смастерить тигель для плавки свинца своими руками. А чертежи примерного результата можно увидеть выше.

Но для начала — определение.

Что такое тигель?

Несложно догадаться, что это самый обычный сосуд, в котором переплавляют различные металлы. Точнее, не совсем обычный. Так как его задача заключается в том, чтобы выдержать не только температуру плавления материала, но также и собственную температуру нагрева на момент обработки.

Разновидности сосуда

Разделение типов этого инструмента происходит по категории сырья, которое необходимо обработать. На данный момент существуют следующие виды тигеля для плавки свинца:

- керамические нейтрального типа;

- керамические графитированного типа;

- графитовые;

- чугунные;

- стальные.

Внимание! Последние три типа абсолютно не подходят для использования в индукционной печи. Это объясняется полным поглощением ими энергии ЭМП.

Теперь можно переходить к непосредственной инструкции по созданию тигеля для плавки свинца своими руками.

Что понадобится для его создания?

В данном материале будет приведен пример сборки керамического тигеля нейтрального типа. Этот тип один из наиболее простых. К тому же стальной сосуд достаточно непрактичен. Что же понадобится для изготовления тигеля для плавки свинца своими руками:

- шамотная глина — 7 частей;

- мелкомолотый шамот — 1 часть;

- 10 столовых ложек силикатного канцелярского клея.

Где найти ингредиенты?

Чтобы получить молотый шамот, можно растолочь шамотный кирпич в фаянсовой ступе. Ее несложно найти в хозяйственном магазине, специализированных торговых токах, занимающихся продажей медицинского оборудования, или же в аптеке.

Также стоит позаботиться о наличии мельницы для размола шамота. Ее несложно соорудить самостоятельно.

Как сделать смесь для керамического тигеля нейтрального типа?

Для начала необходимо подготовить форму самодельного тигеля для плавки свинца. Делается это по следующему алгоритму:

- Сухая глина смешивается с молотым шамотом, до получения однородной консистенции. Рекомендуется сделать 20 оборотов в мельнице для шамота.

- Как только необходимое состояние будет достигнуто, можно выгрузить массу и начать перемешивать вручную, добавляя понемногу воду. Смесь в правильном состоянии будет лепиться в комок, не прилипать к коже и не просачиваться через пальцы.

- Теперь необходимо добавить силикатный канцелярский клей.

- Всю массу тщательно перемешать. Стоит отметить, что это самый тяжелый и трудоемкий этап. Обработку продолжать до тех пор, пока не будет получена однородная консистенция.

- Следующим этапом создания тигеля для плавки свинца собственными руками будет устранение воздуха из готовой смеси. Необходимо проследить за тем, чтобы в ней не осталось ни одного пузырька. В противном случае тигель лопнет при сильном нагреве. Чтобы этого избежать, воздух нужно выбить.

- Расстелить на твердом полу пленку (ни в коем случае не использовать газеты!).

- Теперь начинается самое приятное. Чтобы устранить весь воздух из заготовки, необходимо с максимальной силой бросать ее на пленку. Делать так до того момента, пока из массы не перестанут выходить пузырьки. После этого бросить еще 10 раз (можно больше).

- После того как была окончена процедура по удалению из смеси воздуха, можно помещать ее на хранение. Чтобы она пролежала как можно дольше, стоит использовать стеклянную посуду, имеющую герметично закрывающуюся крышку.

Внимание! Не стоит хранить заготовку в пластиковой таре, а также обернутой в несколько слоев пленки. Она высохнет за пару недель и будет непригодна к использованию!

Лепка тигеля для плавки свинца своими руками

Чтобы придать заготовленной массе необходимую форму, можно выбрать один из представленных далее вариантов. Выглядят они так:

- использовать разборную или разрушаемую форму из гипса;

- слепить самостоятельно.

Какой из вариантов выбрать, дело ваше. Последний этап создания тигеля должен быть выполнен строго по указанному алгоритму:

- После того как сосуд был сформирован, его необходимо высушить.

- Как только высохнет — поместить заготовку в муфельную печь. Настроить температуру на 800 градусов и обжигать в течение одного или двух часов. Такая температура необходима для того, чтобы клей мог расплавиться и крепко связать между собой все остальные компоненты. Если температура будет ниже, тигель развалится при первой же работе в печи от температуры содержимого. Если же температура будет выше — он развалится до конца обжига.

Полученная форма способна выдерживать жар в 1600 градусов. Если материалы были качественно обработаны и промолоты — он прослужит до 30 переплавок.

Бюджетная печь на газу для плавки алюминия

Привет любителям помастерить, в этой инструкции мы рассмотрим, как изготовить бюджетную печь для плавки алюминия. Имея такую печь, можно отливать различные изделия из алюминия, включая детали для самоделок. Что касается исходного материала, то он может быть дармовым, для таких целей можно плавить банки из под напитков, заодно очищая окружающую среду.

Печь собрана на основе корпуса от огнетушителя, подойдет также газовый баллон, но с ним нужно работать осторожно. Нагревается печь газовой горелкой, а для получения нужной температуры используется бытовой фен. Если вас заинтересовала самоделка, предлагаю изучить проект более детально!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:

— корпус от огнетушителя или газовый баллон; — небольшой огнетушитель (для тигля); — болты и гайки; — профильные трубы; — колесики для тележек; — круглые трубы; — жаростойкая краска; — огнеупорный цемент (или другой изолятор); — листовая нержавеющая сталь; — бытовой фен; — баллон с газом и газовая горелка; — кругляк.

Процесс изготовления печи:

Шаг первый. Сборка основы

Собираем основу для печи, для корпуса нам понадобится огнетушитель или подобный резервуар. Если будете использовать газовый баллон, не забудьте вымыть его изнутри или провести другие меры, чтобы сделать резку безопасной. От огнетушителя отрезаем горловину, эта часть потом будет крышкой для нашей печи.

Далее для корпуса изготовим основу, на которой будет стоять печь. Свариваем крестовину из профильных труб, а для удобного перемещения тяжелой печи автор установил на крестовину колесики от тележки. Крестовину привариваем к корпусу печи и дополнительно укрепляем конструкцию стойками из кругляка.

Шаг второй. Крышка

Для печи делаем крышку, в качестве нее выступает горловина от огнетушителя. В крышку будет залит цемент, так что она будет довольно тяжелой и для нее нужен надежный шарнир. К печи автор вертикально приварил кругляк, который выступает в качестве оси, а к крышке приваривается кусок трубы. В итоге крышка легким движением руки открывается набок.

Плавку металлов лучше всего производить на специальном оборудовании после соответствующей теоретической подготовки или же под руководством опытного литейщика — это, так сказать, идеальный вариант. В том случае, если вне пределов досягаемости находится и первое, и второе, и третье, а обстоятельства вынуждают вас стать литейщиком-любителем, можно попытаться самому построить плавильную печь.

Талантливый ученый-металлург, Евгений Ярославович Хомутов, рекомендует изготовить кустарную высокотемпературную печь по собственной разработке.

Основой печной конструкции будет являться стандартная огнеупорная труба, входящая в комплект огнеупорной шамотной кладки. Длина трубы должна быть равна 300 мм. С обоих краев трубы сверлятся по два замковых отверстия для крепежа нихромовой нити, которая будет являться нагревательным элементом. Вычислить длину проволоки можно по формуле:

L=RxS/p,

где R — сопротивление нагревательного элемента, определяемое по закону Ома; S — сечение нихромовой проволоки; р — удельное сопротивление нихрома, равное 1,2; L — искомая длина.

Проволока крепится в первом замке, затем берется кусок какого-либо шнура диаметром 1-2 мм, который будет служить в качестве «проводника» при намотке нихромовой проволоки, предохраняя витки нихрома от замыкания между собой. «Проводник» и нихромовая проволока плотно наматываются в виде спирали на трубу, второй конец проволоки крепится во втором замке, а вся намотанная спираль обмазывается «жидким стеклом» (конторским клеем). Когда силикатный клей немного подсохнет, «проводник» удаляется, и на трубе останется одна лишь спираль из нихромовой нити, зафиксированная клеем. После полного высыхания «жидкого стекла» труба многослойно обматывается асбестом.

Следующий этап постройки печи, будет, пожалуй, самым трудным — это сооружение датчика температуры. Дело в том, что широко применяемые в технике готовые термопары содержат в себе драгоценные металлы, и поэтому дорогостоящи. Евгений Ярославович предлагает схему изготовления самодельной термопары, изготовляемой из более дешевых материалов — хромелевой и алюмелевой проволок. Правда температурный порог работы такой термопары — немногим больше тысячи градусов, но для плавки золота и серебра такой температуры вполне достаточно. Два куска упомянутых проволок скручиваются друг с другом, длина скрутки должна быть 5-10 мм. Для спайки проводов автор разработки предлагает довольно необычный метод: к одному свободному концу скрутки подсоединяется провод, идущий от латра (регулируемого трансформатора), регулятор латра ставится на нулевое деление, на какую-либо диэлектрическую поверхность насыпается смесь графитового порошка и буры в пропорции 5:1. Второй провод от латра подносится к месту пайки, как показано на рисунке. Далее, по мнению автора, наступает самый «аккуратный» момент: на несколько секунд подается ток. Сигналом к окончанию операции пайки служит появление на месте контакта шарика расплава, состоящего из двух металлов. Рабочая часть термопары готова, остается вмонтировать ее в крышку печи, подсоединить к милливольтметру, рассчитанному на пятьсот милливольт и заново отградуировать шкалу, пользуясь, в качестве ориентира, точками плавления различных чистых металлов. Эта операция проводится уже в рабочей печи.

Датчик температур(слева): 1 — латр, 2 — первый контакт на зажиме, 3 — второй контакт от латра, 4,5 — алюмелевая и хромелевая проволоки, 6 — чашка из диэлектрика, 7 — смесь графита и буры, 8 — скрутка двух спаеваемых проводков.

Для завершения постройки печки остается сделать верхнюю крышку из шамотной глины и дно, или, как его называют, под, который изготавливается из шамотного кирпича. Вся печка в сборе будет выглядеть так, как показано на рис. Дополнительно печь можно обустроить смотровым окошком из кварцевого стекла.

Самодельная плавильная печь(справа): 1 — асбестовая термоизоляция, 2 — шамотная труба, 3 — нихромовая спираль, 4 — верхняя крышка, 5 — выходы нихромовой нити 6 — термопары 7 — милливольтметр 8 — под из шамотного кирпича.

Если шихта будет загружаться непосредственно в печь, а не в тигли, то внутреннюю поверхность печи следует промазать графитовой пастой, замешенной на «жидком стекле». Такой смазки хватает на несколько рабочих плавок.

Следует заметить, что плавка и отливка металлов — один из наиболее опасных процессов, при котором несоблюдение правил безопасности может повлечь серьезные травмы. Выполнять плавку можно только на отлаженном оборудовании. Вся плавильная оснастка должна быть заранее подготовлена и разложена на удобных для работы участках. Плавку следует проводить в защитных очках. Загружать шихту в горячий тигель нужно при помощи жестяного совочка, размеры которого позволяют безопасно проводить эту операцию. Для помешивания расплава и снятия шлака служит специальная графитовая или кварцевая мешалка, длина которой должна обеспечивать удобство работы и надежную защиту рук от ожогов. Особая осторожность требуется при разливе металла в изложницы. Кроме того, что необходим навык, нужно убедиться в правильности установки изложницы и степени ее смазки. Лишняя смазка может вызвать разбрызгивание металла. Чтобы предотвратить это, участок стола для отливки должен иметь бортик. Плавильщик обязан работать в защитном фартуке из кожи, брезента или войлока. Выбрасывать слитки из изложниц и охлаждать их следует в асбестовых рукавицах.

Можно соорудить стационарную печь для выплавки металлов. Для создания такой печи уместно будет воспользоваться опытом древних литейщиков:

Металлурги начали с относительно простых приемов. Эти приемы использовались затем в течение ряда тысячелетий в большинстве районов Старого Света, а в некоторых используются вплоть до наших дней.

Самые древние печи часто представляли собой простую яму, обложенную вертикально поставленными плитами.

Плавильные печи, видимо, были довольно разнообразны, но реконструировать их очень и очень трудно. Дело в том, что каждое их этих устройств сооружалось преимущественно для одной-единственной плавки, а затем разваливалось, чтобы извлечь выплавленный металл.

По этому вопросу археология может сказать нам не очень-то много. Гораздо больше материала дает этнография.

Вероятно, об одной из самых примитивных конструкций печей, которой пользовались зулусы, пишет Брайант: «…Мы расспрашивали пожилых туземцев, которые детьми должны были видеть этот процесс, однако о нем у них сохранились лишь очень смутные воспоминания. Плавку производили на особом месте, подальше от дома и кузницы. В земле выкапывали неглубокую яму, на ее дно укладывали глиняную чашу диаметром около 50 см, поверх чаши насыпали слой древесного угля, на уголь — слой железной руды, размельченной до размеров щебня. Руду и уголь засыпали слоями, пока не получалась достаточно

высокая куча, которую закрывали последним верхним слоем древесного угля. Под нижний слой угля подкладывали конец сопла и начинали нагнетать воздух. Постепенно металл в руде плавился, стекал и собирался в чаше на дне ямы. Скопившиеся на поверхности металла шлак и окалину снимали; окалину переносили в другие формы, предварительно выкопанные в твердой земле.

Другим важнейшим компонентом плавки было, безусловно, топливо — древесный уголь. В полупустынных и пустынных районах добыча топлива представляла собой достаточно сложную проблему. Вот почему крупное металлургическое производство могло возникнуть только в областях с изобильной растительностью. Древесный уголь готовился специально — для него годилось далеко не всякое дерево, и это превращалось в весьма ответственную операцию.

Ученик и преемник Аристотеля, выдающийся древнегреческий ученый-ботаник Феораст (370-285 годы до н. э.) посвятил древесному углю специальный раздел в своем фундаментальном «Исследовании о растениях»:

«Самые лучшие угли получаются из самых плотных пород, например… дуба и земляничного дерева. Угли из этих деревьев очень тверды: потому они горят очень долго и дают жару больше всех других углей. Поэтому ими пользуются в серебряных рудниках для переплавки руды… Дерево для углей должно быть сырым. Лучшие угли получаются из деревьев, когда они в самой поре, и особенно в том случае, если у них срезана верхушка: у таких деревьев плотность их, количество землистого вещества и влаги находится в равномерных соотношениях… Для обжигания углей выбирают и рубят поленья прямые и гладкие, потому что для обжига их надо уложить как можно плотнее. Когда вся «печка» кругом укрыта, дрова постепенно зажигают и помешивают их шестами».

Обращает на себя внимание тщательность, с которой написан отчет, и то, что особо подчеркнуто отсутствие мертвых деревьев среди срубленных.

Вероятно, самые ранние печки были без принудительного дутья. Жар раздувался ветром, поэтому они, как правило, сооружались на вершинах гор. Сила дутья регулировалась каменными плитами, которыми загораживали или приоткрывали костер. Принудительное дутье являлось, конечно, шагом вперед в металлургической технике. Нагнетался воздух при помощи мехов, которые еще и сегодня можно встретить в деревенских кузнях. Они были самой разнообразной конструкции. Один из видов таких мехов, применявшихся индийскими металлургами прошлого века, описан Джоном Перси: «Берут кожу козла или лани, которая снимается с животного таким образом, что надрезается лишь задняя часть ее. Отверстия, соответствующие ногам, зашиваются, а в отверстие шеи ввязывается бамбуковое сопло. Хвост разрезается вдоль, и только утлы этой прорези сшиваются; таким образом, получается довольно узкая и длинная щель, служащая для притока воздуха в мех. С наружной стороны к краям этой щели плотно прикрепляются бамбуковые трости, при помощи которых удобно раскрывать и закрывать их. Таким образом, щель эта выполняет роль клапана. Натирая кожу сильно маслом или кислым молоком, ей сообщают надлежащую мягкость. К каждой печи приспособляется по крайней мере два меха, которыми управляет один человек».

Советский археолог Я. И. Сунчугашев, работая на древних медеплавильнях Тувы, обнаружил печь оригинальной конструкции, относящуюся к раннему железному веку. Горшок со «слоеным пирогом» угля и руды ставился на каменную плиту. Под плитой плавильщики устраивали дополнительную топку, обеспечивавшую нагревание плиты. Туда же подводилось дутье. Вероятно, каждый раз разбиралась лишь верхняя часть печи: горшок раскалывался, и из него извлекался слиток черновой меди. Слиток этот всегда имел форму односторонней линзы, т. е. повторял форму горшка.

Медь плавится при температуре 1083°С. Стало быть, чтобы получить слиток меди, плавильщику нужно было достичь, по крайней мере, этой температуры. В опыте, проведенном, например, Когленом, такого слитка не получилось, потому что температура оказалась недостаточной. Медь скорее походила на губку.

Металлургический горн изобрели много позднее — видимо, не ранее римского времени. Принцип металлургического предела здесь оставался тем же, но все сооружение каждый раз не разбиралось. Расплавленная медь либо выпускалась из пода печи, либо вынималась вместе со шлаком после остывания. Последний вариант горна был более примитивным.

На тот случай, если у кустарного старателя в результате поисков где-нибудь на просторах Сибири возникает нужда выплавить черновую медь из найденных им медных руд, предлагаются следующие рекомендации того же автора вышеупомянутой книги.

Медь легче всего выплавляется из окисленных рудных минералов, но залежи таковых, как правило, маломощны и встречаются довольно редко. Чаще всего встречаются сульфидные минералы меди, в которых находится много серы. Для получения черновой меди серу необходимо удалить.

Раскаленный углекислый газ, так успешно отнимавший у меди кислород в окисленных минералах, оказался бессильным отнять у нее серу в сульфидах. Возникла необходимость применения новых, более сложных приемов металлургического передела.

Наибольшая трудность металлургического передела медных пиритов заключается в том, что медь и сера являются самыми близкими химическими родственниками. В природе почти нет реагентов, которые могли бы «привлечь» к себе серу больше, чем медь, и, соответственно, разъединить их. Вот почему процесс выплавки меди из халькопирита носит длительный характер.

Чтобы выплавить медь из сернистых медных минералов, нужно было проделать не менее трех последовательных операций, каждая из которых преследовала одну и ту же цель: уменьшить в промежуточном продукте количество серы и увеличить содержание меди.

К счастью для историков металлургии, в 1831 году в Индии была описана весьма примитивная плавка халькопирита, протекавшая несколько иначе. Руда обжигалась в небольшой куче, где горючим служил кизяк. Этот обжиг длился с вечера до утра, пока обожженная руда не становилась красного цвета.

Вероятно, что это — наиболее древний вид подобного процесса и, кстати, самый консервативный, так как он широко использовался еще в начале нашего века даже в европейских странах, только величина обжигаемых куч руды стала больше.

Черновая медь, получаемая таким путем, всегда содержала значительное количество примесей, и прежде всего — железо. В прошлом и нынешнем веках черновая медь должна была еще пройти рафинирование, или очистку. Лет 100 назад черновую расплавленную медь для этого продували воздухом или кислородом для окисления. Затем ее «дразнили» деревянными жердями, чтобы медь закипела, а большинство примесей ушло в шлак.

С дымом выходил избыток серы, а руда частично окислялась. Обжиг в огромных кучах продолжался много недель. В XIX-XX веках, например, на полный обжиг кучи затрачивали от полутора до трех месяцев.

Лишь после этого обожженную руду плавили на «медный камень» — штейн. А третьей операцией была переплавка штейна без промежуточного обжига на черновую медь. В шихту плавки добавлялись флюсы (плавни) — известняк или кварцит — для лучшего шлакования примесей.

Пошаговая инструкция по выплавке меди

Если вы приняли решение организовать техпроцесс по плавлению металла в домашних условиях, в первую очередь, вам следует знать температуру кипения меди. Она составляет 2650°C. При этой температуре металл начинает кипеть и пузыриться. Изделие, отлитое при такой температуре, будет иметь высокое количество пор, что негативно скажется как на его механических, так и на декоративных свойствах.

Если правильно подготовить оборудование и организовать процесс плавки, то в домашних условиях можно получить качественные изделия как для технического, так и для бытового и декоративного применения.

Медная проволока

Для организации техпроцесса понадобятся следующее оборудование и расходные материалы:

- форма, в которую будет заливаться металл;

- газовая горелка;

- горн;

- уголь древесный;

- крюк из железной проволоки;

- пылесос со шлангом;

- щипцы железные (для извлечения тигля из печи);

- тигель для выплавки металла (обычно для таких целей используются керамические или глиняные тигли);

- муфельная печь.