Полимеры – это высокомолекулярные химические соединения (ВМС), макромолекулы которых образованы из множества мономерных звеньев. Молекулы полимеров характеризуются огромной молекулярной массой, от нескольких тысяч до нескольких миллионов атомных единиц массы. Существует несколько вариантов классификации полимеров.

- По химическому составу полимеры подразделяют на органические (полиэтилен), неорганические (силикаты) и элементоорганические (фторопласт-4).

- В зависимости от происхождения полимеры бывают природными, искусственными (модифицированными) и синтетическими.

- Классификация полимеров по составу их мономерных звеньев подразделяет полимеры на гомополимеры и гетерополимеры (или сополимеры).

- В зависимости от строения главной цепи, выделяют: гомоцепные и гетероцепные полимеры.

- По пространственному строению мономерных звеньев, полимеры подразделяются на стереорегулярные и нестереорегулярные (или атактические).

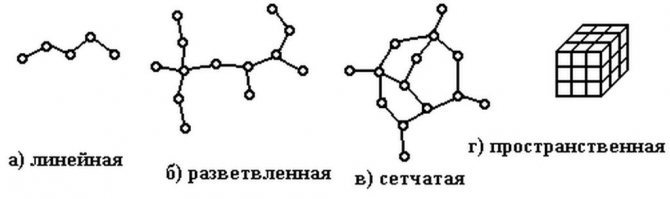

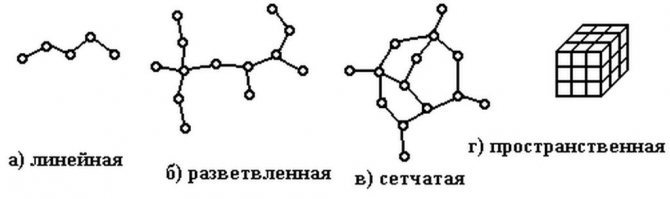

- По строению макромолекул полимеры бывают: линейные, разветвленные, лестничные и трехмерные сшитые (сетчатые, пространственные).

- В зависимости от реакции получения полимеры подразделяются также на полимеризационные и поликонденсационные.

- Важное практическое значение имеет классификация полимеров по отношению к температурному воздействию. По отношению к нагреванию выделяют термопластичные (полиэтилен, поливинилхлорид, полистирол) и термореактивные полимеры (эпоксидные смолы).

Что такое полимер?

Полимерами называют высокомолекулярные химические соединения (ВМС) вещества, обладающие молекулярной массой от тысяч до нескольких миллионов атомных единиц. Макромолекулы полимеров образовываются из огромного количества повторяющихся мономерных звеньев. Свойства полимеров зависят от химической природы мономера, молекулярной массы, методом производства полимера, стереоструктурой молекул (расположением в пространстве) и степенью их разветвленности, а также связей между молекулами различной природы.

Большинство полимеров являются по природе диэлектриками, также имеют низкую теплопроводность и достаточно высокие механические характеристики.

Особенности

Синтетические полимеры имеют в своей основе низкомолекулярные органические соединения (мономеры), которые в результате реакций полимеризации или поликонденсации образуют длинные цепочки. Расположение и конфигурация молекулярный цепей, тип их связи во многом определяют механические характеристики полимеров.

Искусственные и синтетические полимеры обладают радом специфических особенностей. На первом месте следует отметить их высокую эластичность и упругость – способность противостоять деформациям и восстанавливать первоначальную форму. Пример – полиамид, резина. Полиуретановая нить – эластан, способна без разрыва изменять свою длину на 800 % и затем восстанавливать первоначальный размер. Наличие длинных молекулярных цепочек в структуре синтетических материалов обусловило низкую хрупкость пластиковых изделий. В большинстве случаев увеличение хрупкости у некоторых типов пластмасс происходит при понижении температуры. Органические материалы практически полностью лишены этого недостатка.

Отдельные типы пластиков, наоборот, имеют высокую жесткость и твердость. Стеклотекстолит по прочности мало уступает стали, а такой полимер, как кевлар, даже превосходит ее.

Указанные свойства дополняются высокой коррозионной стойкостью, износостойкостью. Большинство известных полимеров имеют высокое электрическое сопротивление, низкую теплопроводность.

Отмечая высокие эксплуатационные и технологические качества, нельзя забывать и про отрицательные стороны:

- Сложность утилизации. Вторичное использование допускает только термопластичный материал и только в случае правильной сортировки. Смесь полимеров с различным химическим составом вторичной переработке не подлежит. В природе пластики разлагаются чрезвычайно медленно – вплоть до десятков и сотен лет. При сжигании некоторых типов пластмасс в атмосферу выделяется большое количество высокотоксичных веществ и соединений. Особенно это касается пластиков, содержащих галогены. Наиболее известный материал такого типа – поливинилхлорид (ПВХ).

- Слабая устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Под действием ультрафиолетовых лучей длинные полимерные цепочки разрушаются, увеличивается хрупкость изделий, снижается прочность, холодостойкость.

- Трудность или невозможность соединения отдельных типов синтетических материалов.

Пластмассы

Химические свойства полимеров показывают их высокую стойкость к агрессивным веществам, но в ряде случаев затрудняет использование клеевых составов. Поэтому для термопластичных полимеров используют метод сварки – соединение разогретых элементов. Некоторые вещества, например, фторопласты, вообще не подлежат соединениям, кроме механических.

Классификация полимеров

Разделение полимеров на четкие классы – достаточно сложное дело. В современной теории существует несколько подразделений полимерных материалов по видам:

- полимеры могут быть природными или синтетическими, также бывают модифицированные полимеры;

- по типу реакции образования полимеры делятся на полимеризационные и поликонденсационные;

- в зависимости от химического состава полимеры подразделяются на неорганические (например, силиконы), органические полимеры (например, полистирол) и элементоорганические полимеры (например, фторопласты). При этом основной вид используемых полимеров – органические;

- по методу переработки и соответствующему отношению к воздействию на них температуры полимеры делят на термопластичные (термопласты) и термореактивные (реактопласты). Первые способны перерабатываться многократно, вторые – как правило, нет;

- по составу мономерных звеньев полимеры делят на гомополимеры и сополимеры (гетерополимеры);

- также полимеры разделяются по строению главной цепи на гомоцепные и гетероцепные, по пространственному расположению мономерных звеньев на стереорегулярные и атактические (нестереорегулярные), по степени разветвления на линейные, разветвленные, лестничные и сшитые и т.д.

Рис. 1 Структура полимеров

Термопласты и их сокращенные обозначения

- АБС – привитой сополимер акрилонитрила, стирола с бутадиеновым или бутадиен-стирольным каучуком.

- АЦ – ацетат целлюлозы.

- ЛПЭНП – линейный полиэтилен низкой плотности.

- МС – сополимер стирола с метилметакрилатом.

- МСН – сополимер стирола с метилметакрилатом и акрилонитрилом.

- ПАН – полиакрилонитрил.

- ПА – полиамиды.

- ПАК – полиамидокислота.

- ПАР – полиарилаты.

- ПАС – полиалкилсульфон.

- ПБТ – полибутилентерефталат.

- ПВА – поливинилацетат.

- ПВС – поливиниловый спирт.

- ПВФ, фторопласт-1 – поливинилфторид.

- ПВХ – поливинилхлорид.

- ПВДФ, фторопласт-2 – поливинилиденфторид.

- ПВДХ – поливинилиденхлорид.

- ПИ – полиимиды.

- ПК – поликарбонаты.

- ПММА – полиметилметакрилат.

- ПО – полиолефины.

- ПП – полипропилен.

- ПС – полистирол.

- ППС – пенополистирол.

- ПСФ – полисульфон.

- ПТП – пентапласт.

- ПТФЭ, фторопласт-4, фторлон-4, тефлон – политетрафторэтилен

- ПТФХЭ, фторопласт-3. фторлон-3– политрифторхлорэтилен.

- ПУ – полиуретаны.

- ПФ – полиформальдегид.

- ПФО – полифениленоксид.

- ПЭ – полиэтилен.

- ПЭИ – полиэфиримид.

- ПЭВП, ПЭНД, ПНД – полиэтилен высокой плотности (низкого давления).

- ПЭНП, ПЭВД, ПВД – полиэтилен низкой плотности (высокого давления).

- ПЭО – полиэтиленоксид.

- ПЭСД – полиэтилен среднего давления.

- ПЭТФ – полиэтилентерефталат.

- САМ – сополимер стирола с α-метилстиролом.

- САН – сополимер стирола с акрилонитрилом.

- СТД – сополимер триоксана с диоксоланом.

- СФД – сополимер формальдегида с диоксаланом.

- ТАЦ – триацетат целлюлозы.

- ФН – фенилон.

- ХПЭ – хлорированный полиэтилен.

- ХСПЭ – хлорсульфированный полиэтилен.

Образование полимеров

В природе биологические полимеры или биополимеры получаются естественным путем в процессе жизнедеятельности растительных и животных организмов. Искусственные же полимеры производят как правило нефтехимические и газохимические предприятия путем двух основных видов химических реакций: полимеризации и поликонденсации

Полимеризация – это процесс синтеза полимера путем присоединения повторяющихся цепочек молекул (звеньев) мономера к активному центру роста макромолекулы высокомолекулярного соединения. В упрощенном виде механизм полимеризации можно расписать по следующим стадиям:

- образование центров полимеризации;

- рост макромолекул полимера при присоединения очередных звеньев;

- возникновение новых центров полимеризации на других молекулы и их интенсивный рост;

- возникновение разветвленных молекул полимеров;

- прекращение роста макромолекул.

Обычно полимеризация не возникает при нормальных условиях. Для начала химического процесса полимеризации на низкомолекулярное сырье оказывают разнообразные методы воздействия в зависимости от каждого конкретного техпроцесса: воздействие светом или другим типом облучением, повышенным давление, высокими температурами. При этом, наиболее эффективно процесс идет в среде катализатора, подбираемого для каждого конкретного процесса получения определенного полимера персонально. При образовании полимеров при помощи полимеризации не выделяется побочных веществ реакции, химический состав веществ остается неизменным, но меняется структура связей в веществе.

Рис. 2 Завод по производству полиэтилена

Поликонденсация

– это процесс синтеза полимеров из низкомолекулярных веществ при помощи перегруппировки атомов выделения побочных продуктов поликонденсации. Это могут быть различные низкомолекулярные соединения, например вода. Методом поликонденсации выпускают такие крупнотоннажные полимеры, как полиуретаны, поликарбонаты, фенолоальдегидные смолы.

Основные свойства полимеров

Строение макромолекул в виде цепи, а также различные типы связей между ними, возникшие при образовании молекул, определяют природу специальных физико-химических характеристик полимеров. Среди них важная особенность к пленко- и волокнообразованию, способности полимеров к вытяжке, прочности в определенных направлениях, эластичности и т.п. Такое строение полимерных молекул определяет тот факт, что вязкость растворов полимеров обычно высока. ВМС могут в высокой степени набухать в жидкостях, при этом образуя несколько видов систем, по свойствам находящихся между твердым жидким агрегатным состояниями.

Количество мономерных звеньев в макромолекулах полимеров и природа звена определяют молекулярную массу всего ВМС. Любой полимер всегда состоит из множества макромолекул, каждая из которых индивидуальна и отличается от других в том числе по длине цепи. Из-за этого факта молекулярная масса полимеров – всегда примерная средняя величина. Также из описанного следует, что важной характеристикой является молекулярно-массовое распределение (ММР), которое показывает в каком диапазоне молекулярных масс молекулы представлены в конкретном образце полимера. Чем меньше молекулярно-массовое распределение, тем стабильнее свойства полимеров и тем проще описать методики их переработки.

Полимеры могут находиться в нескольких агрегатных состояниях, которые отличаются от состояний обычных низкомолекулярных веществ, например в состоянии вязкотекучей жидкости, эластичном состоянии, такие как каучук, силикон, другие эластомеры, твердых пластмасс.

Типы переработки полимеров в изделия

Несмотря на то, что в повседневной жизни термин «переработка пластмасс» используется в значении сбора и вторичного производства изделий из уже использованного пластика, на самом деле у термина несколько другой смысл. Переработкой полимеров называют получение готовых изделий из синтезированных ранее полимеров, в том числе первичных.

Переработка полимеров, как правило происходит при высоких температурах от 150 до 500 градусов Цельсия в зависимости от природы конкретного полимера. Исключение составляют некоторые термореактивные пластики, например двухкомпонентные разновидности эпоксидных смол или пенополиуретана, которые реагируют при комнатной температуре. При переработке в полимер могут вводить разные добавки (в случае, например, не применяющегося в качестве чистого вещества ПВХ, добавки практически обязательны) для лучшей перерабатываемости, придания пластмассе нужных свойств или удешевления продукта. Наиболее употребляемыми аддитивами (добавками для полимеров) являются , например, наполнители, красители, стабилизаторы, пластификаторы, модификаторы, нуклеаторы и т.д.

Классификация полимеров по областям применения

Полимеры, главным образом, термопласты подразделяют по степени роста технических и эксплуатационных характеристик. Основной характеристикой полимера при этом является температура долговременной эксплуатации. В данном случае полимеры с известными допущениями и довольно большими разночтениями у разных авторов разделяют на три категории:

- General purpose plastics или полимеры общего (общетехнического) назначения;

- Engineering plastics или конструкционные пластики (полимеры инженерно-технического назначения);

- Super-engineering plastics или суперконструкционные полимеры.

Также всё более важную роль в современной индустрии полимеров играет класс эластомеров или термоэластопластов (TPE, ТПЭ). По своим свойствам и методам переработки в изделия эти материалы аналогичны термопластам, при этом по внешнему виду и эксплуатационным свойствам близки к резине и каучуку. ТПЭ в быту повсеместно путают с резиной из-за способности этих материалов к значительным обратимым деформациям.

Также полимеры и их марки классифицируют по наиболее подходящему способу переработки — литьевые, экструзионные, пресс-порошки и т.п.

Реактопласты и их сокращенные обозначения

- БФ – фенолоформальдегидный олигомер, совмещенный с поливинилбутиралем.

- КС – кремнийогранические смолы.

- МАС – меламиноальдегидные смолы.

- НПС – ненасыщенные полиэфирные смолы.

- ПИ – полиимиды.

- ПЭЭК – полиэфирэфиркетон.

- ПУ – полиуретаны.

- ППУ – пенополиуретаны.

- ФС – фурановые смолы.

- ФФС – фенолформальдегидные смолы.

- ЭС – эпоксидные смолы.