История токарного дела

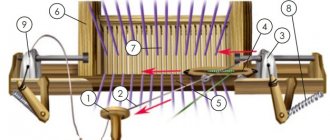

Самые старые токарные станки использовались в Египте еще в бронзовом веке. Это были струнно-токарные станки с возвратно-поступательным движением. Особенности таких конструкций:

- В качестве их движущей силы выступал человек, тянущий один или другой конец веревки, намотанной на вал, установленный с возможностью вращения на двух подшипниках.

- На конце вала зажималась заготовка, при этом другой человек держал режущий инструмент в руках и прижимал его к заготовке.

В середине 2-го тысячелетия до нашей эры появилась новая конструкция привода токарного станка, просуществовавшая до 16 века. Это был струнный привод, поэтому также использовался шнур, обмотанный вокруг приводного вала, но с одной стороны он был прикреплен к ножной педали, а с другой — к упругому элементу (это могло быть молодое дерево загнутое особым способом). Когда человек нажимал на педаль, он тянул шнур вниз, одновременно заставляя вал вращаться и упругий элемент сжимался. Когда давление на педаль уменьшалось — пружинный элемент тянул шнур вверх, одновременно поворачивая вал в обратном направлении. Позже вместо дерева использовали арку в форме пружины, подвешенную к потолку.

Примерно в 1500 году великий Леонардо да Винчи усовершенствовал привод токарного станка, используя канатный и ременной привод и одновременно зубчатые передачи — так был создан токарный станок с непрерывным (необратимым) движением. Появление маховика, который позволяет накапливать большое количество энергии, упростило обработку все более твердых материалов.

История создания первого станка в мире

История появления и развития токарного станка берет свое начало в 650 г до н. э. Это документально подтверждает гравюра, найденная археологами. На ней изображены люди в хитонах, наблюдающие за работой мастера Федора на ножном токарном станке. Деталь закреплялась между 2 центрами и приводилась в движение рычагом.

Заготовка в таком станке вращалась попеременно на несколько оборотов к инструменту, затем обратно, от него. Резец держали в руках. Усилие при резании было слабым, точность низкая. На таком станке могли обрабатывать:

- дерево;

- рог;

- кость;

- цветные металлы;

- бронзу.

Историки нашли украшения, сделанные на аналогичном оборудовании.

Справка! Времени на изготовление самого простого изделия затрачивалось много, половина его уходила на обратное вращение. Но по сравнению с ручной обработкой технология была высокопроизводительной и отличалась высокой точностью создания круглой поверхности.

Первые упоминания

Первые изображения токарных станков нашли в древнем Египте. На фресках хорошо видно лучковый механизм привода. Тетиву обвивали вокруг зажатой в центре детали с одного конца, и натягивали на лук. Раб двигал приспособление вперед и назад, вращая деревянную заготовку то в одну, то в другую сторону. Мастер сидит на полу и направляет инструмент.

Со временем на египетских лучковых токарных станках появилась продольная линейка. Она имела деления и на нее опирался резец при работе. Теперь можно было создавать относительно одинаковые детали, например ножки для столов, колонны.

Со временем появились токарные станки с ножным приводом. Они работали, как и лучковые, но можно было обойтись без раба. Использовалась сила упругости живой ветки дерева. Один конец веревки, обмотанной вокруг детали, висел петлей внизу, второй привязывался к ветке на дереве. Мастер вставлял ногу в петлю, нажимал вниз. Деталь делала несколько оборотов в одну сторону. Затем он отпускал веревку, ветка выпрямлялась и вращала конструкцию в обратном направлении.

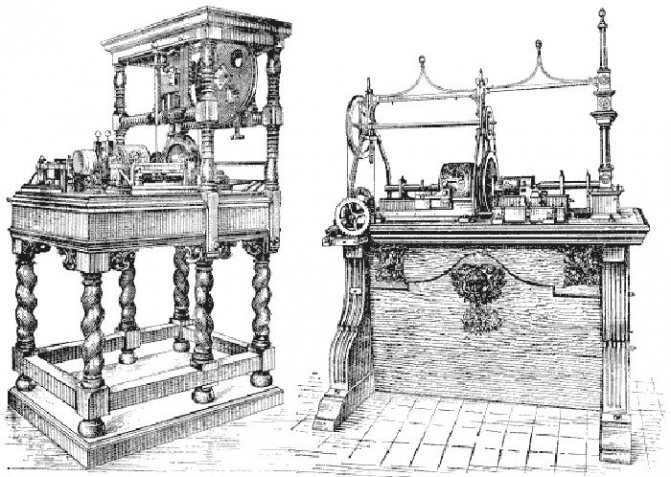

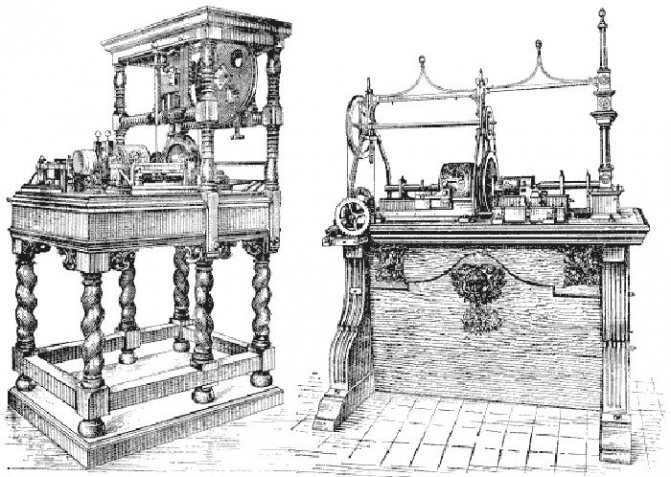

На рисунке 1400 года деревянный станок установлен в помещении и имеет подвижные бабки для работы с заготовками разной длины. В 1518 году был изготовлен станок императора Максимилиана. Он имел металлические центры и подвижный люнет, перемещающиеся по направляющим. Все корпусные детали были покрыты узорами, имитирующими старинные башни, замки. Ручки сделаны в виде воинов.

Справка! Первые станки с непрерывным вращением в одну сторону описаны в Книге Соломона в 1615 году. Подручный вращал ручку большого колеса, соединенного ременной передачей со шкивом на станке. На таких станках обрабатывали не только поверхность, но и торцы детали, делали расточку.

Ученые изобретатели, кто изобрел?

До нашего времени сохранились чертежи токарных станков и отдельных узлов, разработанные Леонардо да Винчи. Но ни один агрегат не был построен по ним. Примерно в 1570 году Карл IV, будучи французским королем, поручил Жаку Бессону создать токарный станок для нарезания резьбы. Он установил третью бабку, которая держала резец и отводила его при обратном вращении.

К ученым-изобретателям токарного станка относятся:

- Андрей Константинович Нартов, механик Петра 1, механизировал нарезку резьбы.

- Алексей Супонини и Павел Захава – тульские механики усовершенствовали конструкцию суппорта.

- Француз Ж Вокансон создал прообраз универсального станка на мощной станине с металлическими узлами.

- Англичанин Д Рамедон спроектировал 2 вида станков, нарезающих резьбы.

- Французский механик Сено создал оборудование для нарезки винтов.

- Мондсли построил универсальный токарный станок, ставший со временем базовой моделью.

- Д Клемент установил ходовой винт в передней части станины и протянул его через фартук.

- Д Виворт автор автоматической поперечной подачи.

- Американец Фитч разработал и построил револьверный станок.

- К Випиль и Т Слоан создали деревообрабатывающие автоматы.

- Хр Спенсер построил первый универсальный автомат.

Генри Мондсли усовершенствовал суппорт, автоматизировал нарезку резьбы, и первым поднял вопрос об унификации некоторых деталей. Он разработал основные типоразмеры и стандартизировал резьбы.

Идею Мондсли подхватили американцы, и вскоре стали изготавливать стандартизированные детали. Это позволило им запустить конвейеры, в разы повысить производительность труда, сократив большую часть рабочих.

Важно!

До открытия Нартова для нарезки резьбы на вал наматывали полоску бумаги по ширине равную шагу. Затем острым инструментом намечали винтовую линию в зазоре между полосками. После этого вручную напильниками вытачивали резьбу.

Устройство первых моделей

Первыми моделями, которые можно с уверенностью назвать токарными станками, были конструкции с канатно-ручным приводом и станок, описанный в 1671 году Шерюбеном. Он имел ножной привод и коленвал, благодаря которому вращение было в одну сторону. Ступенчато-шкивный привод позволял изменять частоту вращения детали.

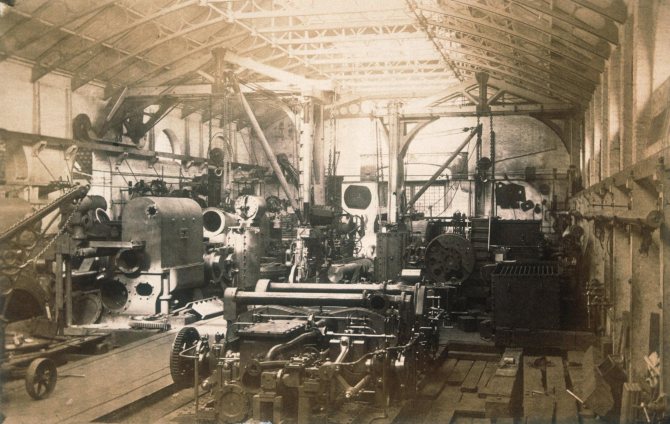

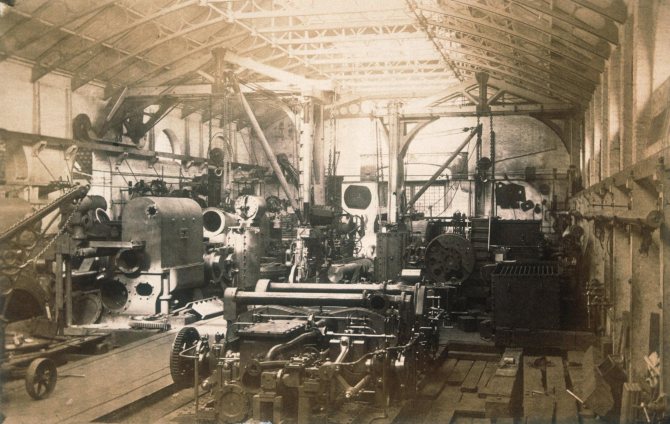

С появлением водяного колеса станки перевели на механический привод. Через цех тянулся длинный вал с большим количеством шкивов. Каждый станок соединялся с ведущим валом ременной передачей.

Управление

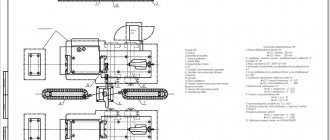

После внедрения в 1712 году изобретения Нартова – самоходного суппорта, была решена проблема крепления и перемещения инструмента. Теперь вращение детали включалось и регулировалось перекидывание ремня на шкив нужного диаметра.

Продольное перемещение суппорта осуществлялось от винта, связанного с приводом. Шаг подачи регулировался копировальным пальцем. Он регулировал соотношение шага и подачи суппорта. Затем было изобретение Вокансона и суппорт получил механическую поперечную передачу и одновременно мог управляться вручную.

Начиная с 1800 года, токарные станки имеют все узлы современного оборудования и блоки управления. Крутящий момент передается от привода через ременную передачу. Жесткую зависимость продольных и поперечных подач от скорости вращения обеспечивают зубчатые зацепления. На суппорте появились рукоятки для переключения на разные режимы резания.

Металлические детали

Первые металлические детали на токарном станке появились на модели императора Максимилиана в 1518 году. Это были вращающиеся центра, в которых зажималась заготовка. Нартов в 1712 году создал станок для нарезания резьбы. В нем крутящий момент передавался через зубчатые шестерни и винтовой вал. Все детали были железными.

Первый полностью металлический станок был изготовлен Вокансоном в 1751 году. Французский механик относился к своему изобретению как к инструменту и убрал все декоративные украшения, оставив только функциональные узлы и детали. Его станок выглядел просто, имел массивную чугунную станину и мог выдерживать большие нагрузки при обработке металла.

Начиная с этого времени на станинах появились направляющие для суппорта и задней бабки. Станки стали изготавливать из стальных и чугунных деталей. Модели имели все узлы современного токарного оборудования.

Датчики положения

Первыми датчиками положения были копировальные пальцы. Они скользили по винту и задавали продольное и поперечное перемещение. Возможность переместить заднюю бабку позволила устанавливать детали разной длины и даже обрабатывать широкие заготовки с торца.

Когда перемещение суппорта и задней бабки стало происходить по направляющим, появились линейки с делениями, определяющими положение резца. Изготовление точных резьбы дало начало созданию лимбов. Теперь можно было уверено сказать, насколько сместится суппорт и резцедержка за полный оборот, и на какой угол следует повернуть ручку для смещения на 1 мм.

Приводные механизмы

Привод токарного станка прошел несколько этапов эволюции:

- ручной и ножной с возвратным вращением;

- ручное вращение в одну сторону;

- движение от водяного колеса;

- паровой привод;

- электродвигатель.

С 1837 по 1842 год Роберт Дэвидсон конструировал электроприводы, в том числе и для токарных станков. Асинхронный трехфазны двигатель был изобретен Доливо-Добровольским в 1891 году. Но только после революции 1917 года его стали устанавливать на токарные станки и другое оборудование.

Габариты и вес

На первых станках обрабатывались детали диаметром до 200 мм и длиной до 1200 мм. Вес деревянного оборудования составлял 50–100 кг. Простейшие токарные настольные станки весят в сборе 70–120 кг. На них обрабатываются металлические заготовки весом 12–35 кг. Промышленное токарное оборудование весит от 1,2 тонны. На него устанавливают металлические детали от 200 мм диаметром и длиной 800–3000 мм.

Особенности первых моделей токарных станков

Рассмотрим особенности моделей станков, которые были изобретены позже:

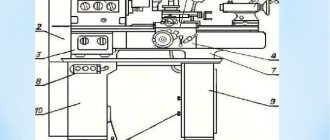

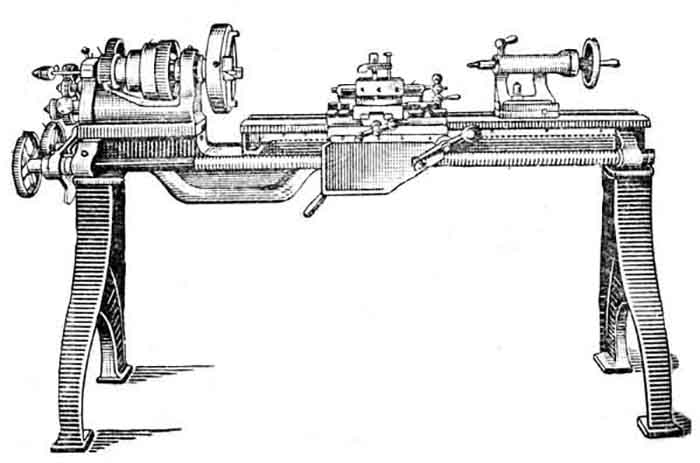

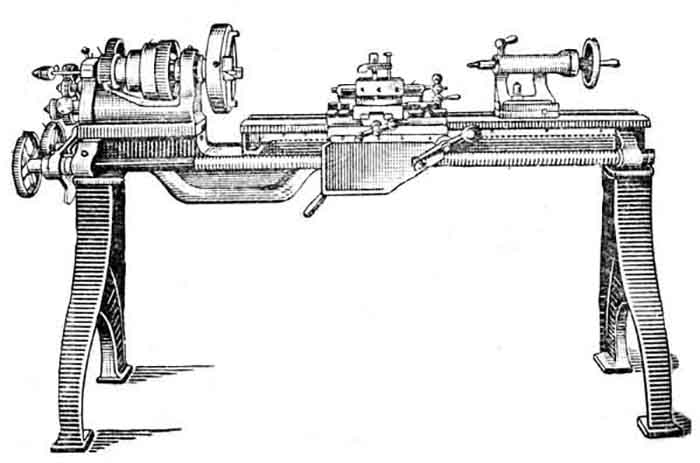

- В 1797 году англичанин Генри Модсли сконструировал токарный станок по металлу, в котором впервые каретка могла приводиться в движение ходовым винтом, то есть режущий инструмент двигался вдоль заготовки. Дополнительным преимуществом этой конструкции было использование поперечного суппорта, позволяющее ножу двигаться не только вдоль, но и в перпендикулярном направлении.

- В 1810 году все тот же Г. Модсли построил токарный станок с винтовым вращением. Они были настолько тщательно изготовлены, что стали взаимозаменяемыми. Это был важный шаг на пути к массовому производству.

- В 1820 году Модсли сконструировал еще один станок — шпиндельный токарный станок, пригодный для серийного производства.

- Токарный станок с механической подачей, как продольной, так и поперечной, был изобретен в 1835 году англичанином Джозефом Уитвортом.

- В 1839 году Фредерик Бодмер в Швейцарии строит первый вертикальный токарный станок, на котором заготовка зажимается на горизонтальном столе, что позволило работать с очень тяжелыми (более 200 тонн) и крупными объектами (диаметром более 24 метров).

- В 1845 году американец С. Фитч сконструировал прототип револьверного станка, в котором лафет снабжен вращающейся частью (револьверной головкой), к которой можно одновременно прикрепить несколько различных инструментов. Это позволило быстрее изготавливать заготовку, устраняя перерывы, необходимые для замены инструмента. Одновременно с усовершенствованием конструкции была разработана и усовершенствована система привода от трансмиссионного привода от водяного колеса через паровую машину, до современных токарных станков с собственным источником энергии — электродвигателем. Также были изменены материалы, из которых изготавливались режущие инструменты. Первоначально они производились из низкоуглеродистой стали, но по мере увеличения твердости заготовок впервые появились ножи из быстрорежущей стали. В 1925 году для лезвий инструментов впервые был использован карбид вольфрама.

После Первой мировой войны различные высокопроизводительные специализированные токарные станки быстро развивались и применялись для производства оружия, автомобилей и другого оборудования. Для повышения производительности малых партий заготовок в конце 1940-х годов были появились токарные станки с гидравлическими профилирующими устройствами. В то же время были разработаны многоинструментальные токарные станки. В середине 1950-х годов были разработаны токарные станки с программным управлением с перфокартами, стопорными пластинами и дисками. Технология ЧПУ начала использоваться в токарных станках в 1960-х годах и быстро развивалась после 1970-х годов.

Если Вам требуется лазерная резка металла мы будем ждать заявок по данному вопросу.

Какие особенности были у ранних моделей?

Ранние модели имели общий для всех привод. Вращение передавалось через ременные передачи. Количество оборотов заготовки невозможно было выставить точно. Продольное и поперечное перемещение суппорта зависело от числа оборотов вала и регулировалось перестановкой шестерен в коробке подач. Скорость вращения шпинделя выставлялась перебрасыванием ремня на шкив нужного диаметра.

Точность поперечной и продольной подачи инструмента составляла 0,1 мм – погрешность ручного перемещения по лимбу. Невозможно было автоматизировать процесс обработки на ранних моделях и изготавливать большие партии деталей с высокой точностью соответствия.

Токарный станок имеет многовековую историю. Она отражает технический уровень развития народов, их стремление к упрощению изготовления деталей и создание красивых вещей правильной формы.

Кто же изобрёл суппорт?

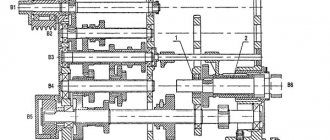

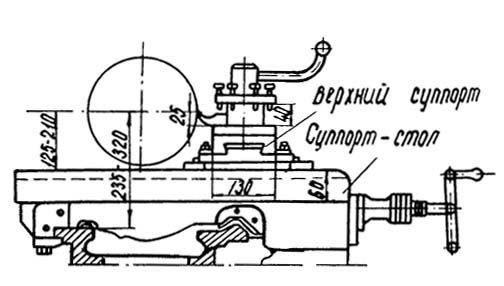

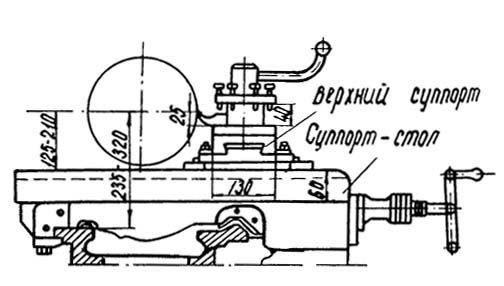

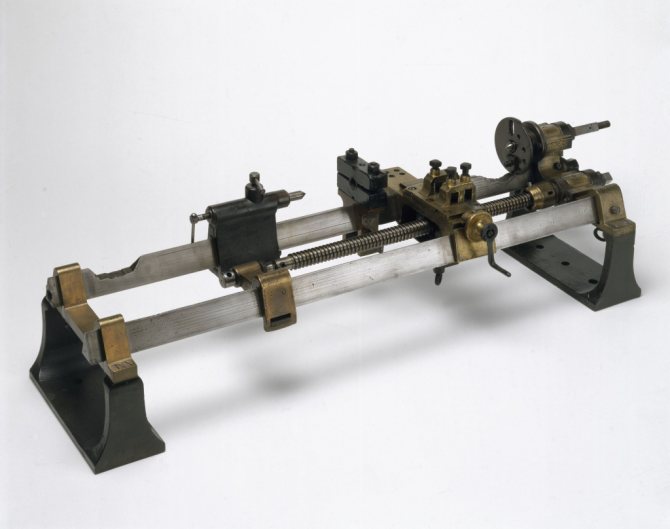

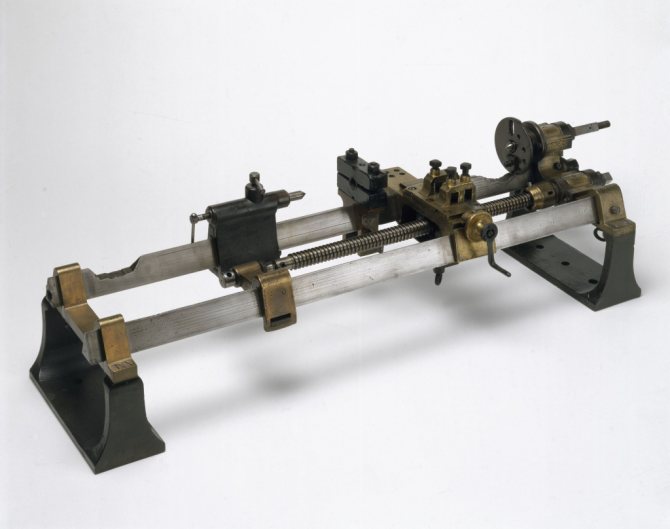

Станок токарно-винторезный. Суппорт

Суппорт – ключевой узел современного токарного станка, всё остальное могло в той или иной степени быть заимствовано из других механизмов. Вместе с тем имея приспособление для точного перемещения металлорежущего инструмента вдоль обрабатываемой поверхности, причём по всем трём координатам, можно было бы говорить о полнофункциональном станке для производства токарных работ. Но, как и в большинстве других случаев из истории техники, единоличное авторство в изобретении суппорта установить невозможно.

Что говорит о приоритете Андрея Нартова?

Большой токарно-копировальный станок, построенный Нартовым в 1718-1729 годах

- В копировальном станке Нартова самоходный суппорт появился в 1712 году, в то время как Генри Модсли представил свой вариант только в 1797 году.

- Совместное перемещение копира и суппорта в варианте станка Нартова впервые производилась при помощи одного механизма – ходового винта.

- Изменение скорости поперечной подачи технически обеспечивалось разным шагом резьбы на ходовом винте.

Термин «суппорт» (от французского слова support – поддерживаю) впервые ввёл в обиход Шарль Плюме, а уже станок, построенный его соотечественником Жаном Вокансоном, практически походил на тот, с которым ныне работают все токари.

У этого механизма появились точные для своего времени V-образные направляющие, а суппорт имел возможность перемещаться не только в поперечном, но и в продольном направлениях. Тем не менее, здесь тоже не всё было в порядке – в частности, отсутствовал патрон, где закреплялась бы обрабатываемая заготовка.

Это существенно суживало технологические возможности оборудования: например, была невозможной токарная обработка заготовок, которые имели разную длину. Да и вообще выполнять какие-либо другие операции, кроме нарезки резьбы на винтах, болтах и пр.

И тут на исторической сцене появляется Генри Модсли.

Избранные персоны промышленной революции

Основой любых прогрессивных изменений в жизни общества, будь то социальные, экономические или технологические преобразования, являются конкретные личности. Кроме потребностей общества в совершенствовании технического базиса производства, необходимым условием индустриальной революции стала созидательная деятельность множества талантливых людей – станочников, механиков, изобретателей и инженеров конструкторов.

Именно они, дополняя и совершенствуя разработки друг друга, создали в итоге станочный парк, который позволил наладить производство необходимого количества новых и более совершенных средств производства. Для примера перечислим хотя бы нескольких «действующих лиц» индустриальной революции, не забыв и о наших великих соотечественниках, также внесших свой весомый вклад в практику и теорию металлообработки:

● А.К.Нартов – выходец из народа, начавший карьеру токарем дворцовой мастерской Петра I, и закончивший свой земной путь в генеральском чине статского советника. После обучения за границей, молодой заведующий придворной «токарней» Андрей Нартов еще в 1717 году предложил конструкцию механизированного суппорта токарного станка. Впоследствии А.К.Нартов детально разработал механизмы еще 34 станков, но после его смерти рукописи попали в придворную библиотеку, и были найдены потомками только через 200 лет.

● Генри Модсли – английский механик, который увековечил свое имя созданием в 1794 году совершенной конструкции крестового механического самоходного суппорта. Он же в 1798 году при разработке токарно-винторезного станка применил сменный ходовой винт, и впервые предложил стандартизовать все резьбовые детали и соединения. Кроме того, Генри Модсли известен тем, что обучил и воспитал на собственном заводе целую плеяду учеников, каждый из которых продолжил дело учителя и внес собственный вклад в дальнейшее развитие средств металлообработки.

● Джозеф Витуорт. Этот британский инженер и предприниматель вошел в историю не только усовершенствованием конструкции поперечной передачи токарного станка. Впоследствии Д,Витуорт стал промышленником, построил собственный механический завод, а главное – еще в 1841 году предложил принципы унификации деталей машин и стандарты винтовой резьбы, которые носят его имя и применяются поныне. Он же является автором системы калибров, которую разработал и вместе с особо точными измерительными приборами ввел в практику работы своего завода, показав тем самым пример станочникам всего мира.

● И.А.Тиме – российский ученый и инженер механик, впервые изучивший и осветивший в своих трудах процессы, которые происходят при механической обработке металла. Изучая параметры образования стружки при различных скоростях подачи и резания, он смог установить важные закономерности, позволившие ему в 1870 году опубликовать рекомендации по настройке оптимальных режимов работы металлорежущих станков.

● К.А.Зворыкин – выпускник Санкт-Петербургского механического технологического института, впоследствии профессор. Константин Алексеевич Зворыкин продолжил изыскания И.А.Тиме и опубликовал труды, посвященные проблемам оптимального резания металлов, в которых привел уточненную схему усилий, воздействующих на резец. В 1883 году К.А.Зворыкин создал прибор, позволявший определить силу резания, и вывел формулу, по которой можно было рассчитать наиболее эффективные режимы работы станка.

● Фредерик Тэйлор – американский инженер, в течение 26 лет изучавший процессы резания металлов резцами различной формы, под различными углами и на всех возможных скоростных режимах. Он выявил закономерности, влияющие на качество обработки, затраты времени, толщину стружки, параметры охлаждения и стойкости резцов. В результате он практическим путем установил самые выгодные режимы металлообработки, и в 1884 году создал на основе своих исследований специальную счетную линейку рабочего – станочника, по которой можно было определить оптимальный режим резания. Работы Ф.Тейлора имели неоценимое значение для совершенствования способов металлообработки, и с благодарностью были приняты профильными специалистами всего мира.

Детство и юность

Генри Модсли родился 22 августа 1771 году в Вулвиче, расположенном в восьми милях от Лондона, он был пятым ребенком в многодетной семье плотника местного арсенала. О детских годах будущего станкостроителя ничего не известно, кроме того, что ему, сыну плотника, путь в школу был заказан. Судя по всему, он овладел грамотой самостоятельно и достаточно поздно. Как и других детей из рабочих семей, Генри в двенадцать лет послали работать. Он поступил в тот же арсенал набивальщиком патронов — в Англии таких рабочих называли powder monkey,

«пороховой обезьянкой». Через два года его перевели учеником в плотницкую мастерскую. А еще через год он сам попросился учеником в кузницу, где по собственному почину еще и слесарил. К восемнадцати годам Модсли стал не только лучшим кузнецом арсенала, но и слесарем-механиком, о чем свидетельствуют измерительные инструменты, сделанные им самостоятельно в период работы в Вулвичском арсенале.

В то время в Пимлико, предместье Лондона, большой мастерской владел Джозеф Брама, известный механик и изобретатель, пионер в области гидравлики и слесарной работы. Он был грамотен и умел хорошо чертить.

Первоначально Брама устанавливал в Лондоне ватерклозеты. Он придумал для них совершенно новое устройство, на которое взял патент. С тех пор изобретение Брама претерпело лишь небольшие изменения.

Затем Брама усовершенствовал дверной замок. Он разработал новую схему механизма, которая превосходила все известные до него по качеству и надежности. Исправное действие нового замка зависело от точности изготовления деталей. И Брама стал искать искусного механика, которому он мог бы поручить это дело. Но платить много не хотел. Таким человеком оказался Модсли: молодой парень был рад интересной работе и не требовал большой оплаты.

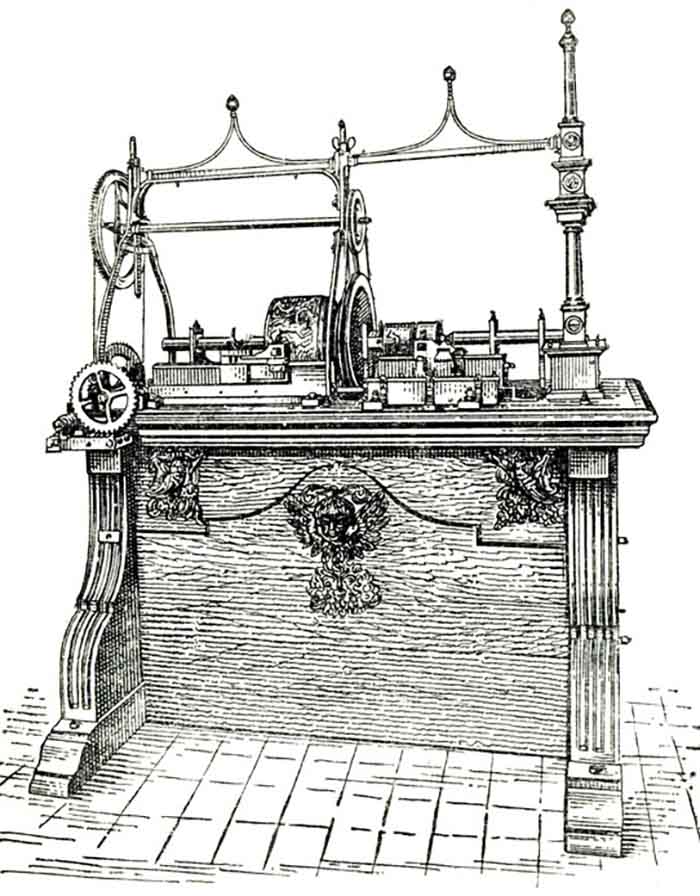

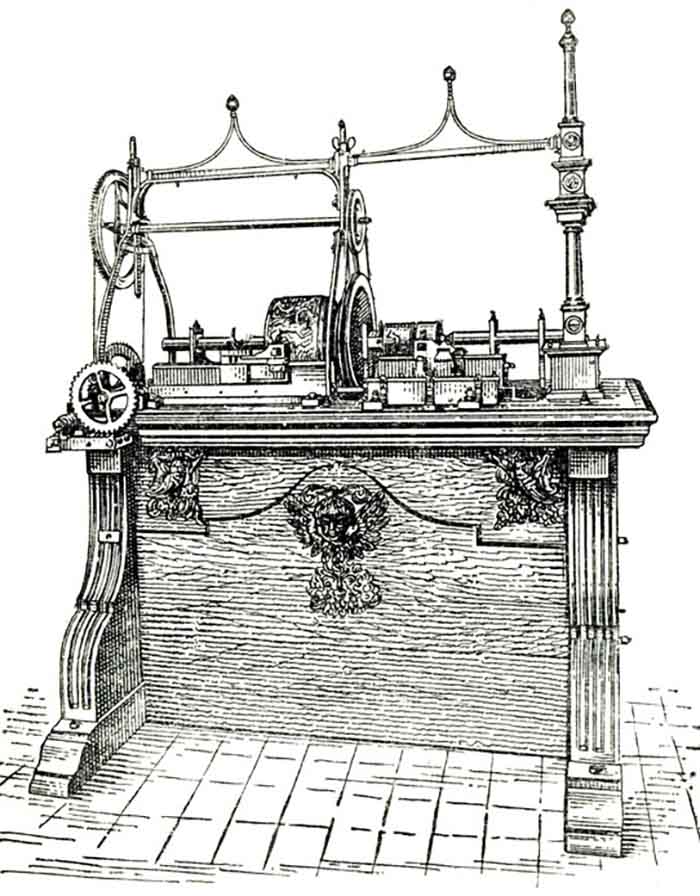

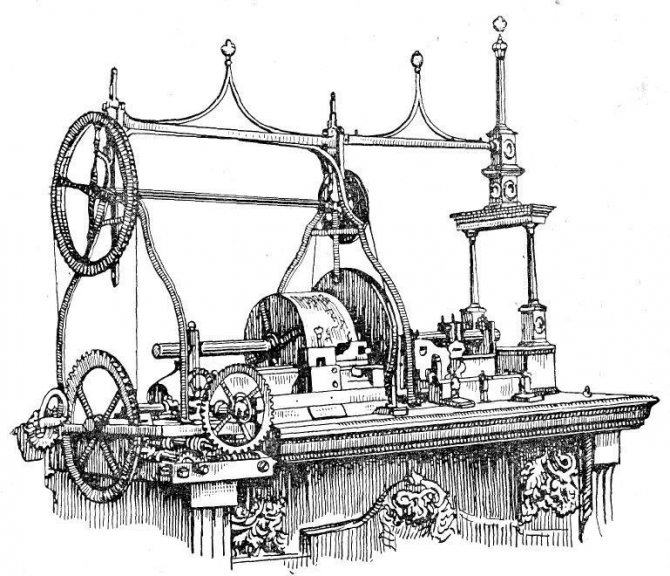

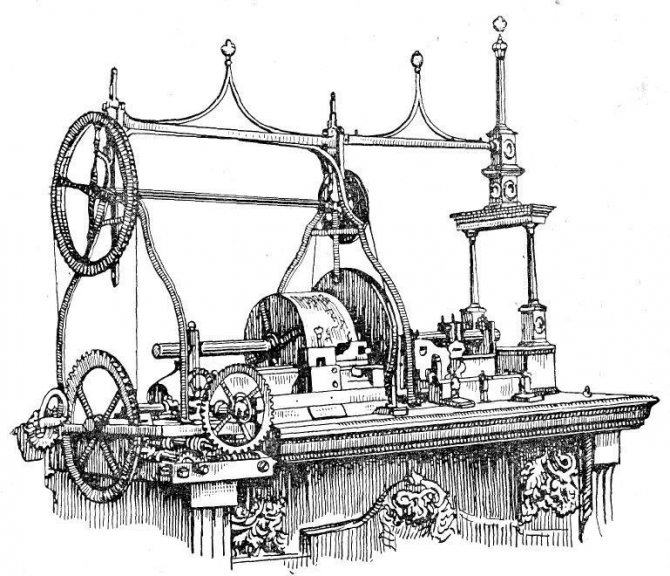

Оригинальный токарно-винторезный станок Генри Модсли

Фотография: gettyimages.ru

Вскоре он стал лучшим рабочим в мастерской. Брама назначил его мастером и поручил ему механизацию изготовления деталей своего замка. Попутно Модсли овладевал грамотой и учился чертить. Работа с замком велась секретно, в отдельном, всегда запертом помещении, что давало Модсли дополнительные возможности для самостоятельной углубленной работы.

Сохранились некоторые машины и приспособления из секретной мастерской Джозефа Брама, в том числе механизированная пила, станок для навивания пружин и шаблон для разметки при сверлении. Механизированная пила имеет призматические направляющие, применение которых в конструкциях позднейших токарных станков, созданных Модсли, относят к его важнейшим усовершенствованиям. А в конструкции станка для навивания пружин кроме призматических направляющих имеются суппорт, механизированный с помощью пары «винт–гайка», и комплект сменных зубчатых колес. Иными словами, набор всех тех устройств, которые легли в основу будущих токарных станков, были разработаны Модсли еще в период его работы на Брама.

Годы обучения и труда в мастерской Брама во многом подготовили Модсли к его дальнейшей работе. Многие заказы Брама выполнял с участием Модсли, который учился у Джозефа не только искусству машиностроителя, но и деловой хватке: он стал понимать, при производстве каких изделий массового спроса механизация и автоматизация наиболее эффективны.

Брама был многим обязан Модсли, но все равно не хотел повышать ему зарплату. Это подтолкнуло Модсли к тому, чтобы уйти от скупого хозяина.

Тем более что у каждого рабочего мануфактуры была заветная мечта — самому стать владельцем мастерской. К этому шли постепенно, мало-помалу изготовляли для себя лично кузнечные, слесарные и измерительные инструменты. Модсли начал делать это еще в арсенале Вулвича. Работая у Брама, он продолжал накапливать запас. Со временем эти инструменты ему очень пригодились.

Жестоко экономя на самом необходимом, Генри скопил небольшую сумму и в 1797 году снял маленькую мастерскую и заброшенную кузницу при ней. Так Модсли покинул Брама, проработав у него восемь лет.

Завод Генри Модсли в Ламбете

Фотография: gettyimages.ru

Виды оборудования

Токарные станки классифицируются по ряду параметров, в первую очередь по назначению, универсальности или специализации оборудования, по его конструктивным особенностям. Также они подразделяются по:

- классу точности при обработке детали;

- автоматизации;

- массе;

- мощности двигателя и другим параметрам.

По действующей в РФ классификации существуют следующие типы токарных станков:

- одно- и многошпиндельные автоматы и полуавтоматы;

- отрезные;

- винторезные;

- револьверные;

- карусельные;

- лобовые;

- специализированные;

- специальные.

Вариант 1

Часть 1

1. Вращающуюся печь для выплавки стали — конвертер изобрёл

1) Г. Модели 2) Г. Бессемер 3) Д. Стефенсон 4) Р. Фултон

2. Страна, в которой была построена первая железная дорога, — это

1) Германия 2) Франция 3) США 4) Англия

3. Первый мировой экономический хозяйства, произошёл в кризис, охвативший все отрасли

1) 1825 г. 2) 1844 г. 3) 1858 г. 4) 1893 г.

4. Укажите изменение, характерное для социальной структуры индустриального общества XIX в.

1) превращение части крестьян в фермеров или батраков 2) появление однородного рабочего класса 3) сокращение численности буржуазии 4) сохранение сословных перегородок

5. Рассмотрите изображение и выполните задание.

На рисунке изображён(ена)

1) конка 2) омнибус 3) монгольфьер 4) цеппелин

6. Первую в мире подземную железную дорогу открыли в

1) Париже 2) Берлине 3) Нью-Йорке 4) Лондоне

Часть 2

1. Установите соответствие между изобретениями и их авторами: к каждому элементу из первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

Изобретения

А) создание телеграфа Б) изобретение пишущей машинки В) создание первого бензинового автомобиля

Авторы

1) К. Шоулс 2) К. Бенц 3) С. Морзе 4) А. Белл

2. Сравните синдикат и трест. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую — порядковые номера черт различия.

1) объединение предприятий, в котором участники сохраняют производственную самостоятельность 2) объединение предприятий, в котором участники договорились о рынках сбыта и источниках сырья 3) объединение предприятий, в котором создан общий торговый аппарат 4) объединение предприятий, в котором сформирован общий производственный аппарат

| Черты сходства | Черты различия |