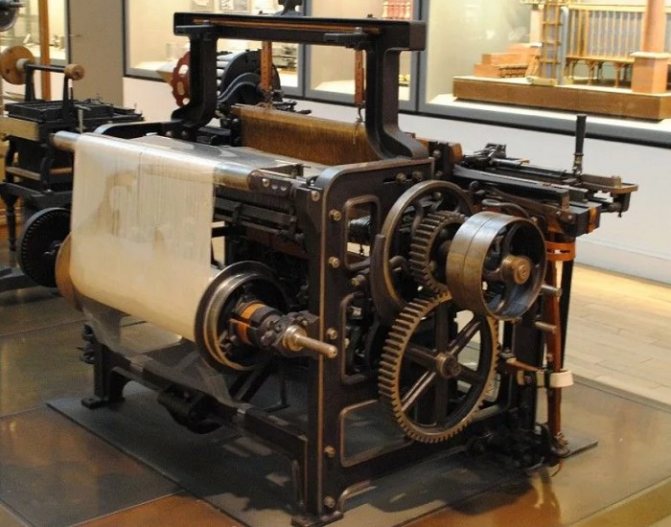

Распространение прядильных станков привело к перекосу в текстильном производстве: ткачи на примитивных ткацких станках не успевали вырабатывать столько пряжи, сколько поставляли прядильщики. Нужно было изобрести ткацкий станок, который бы ускорил и удешевил процесс ткачества. Первый механический ткацкий станок запатентовал английский изобретатель Эдмунд Картрайт в 1786 г.

Механический ткацкий станок Картрайта

Ткацкие новшества

За века древняя конструкция ткацких станков несколько изменилась. Распространение получили ручные горизонтальные ткацкие станки. В этих станках нити основы были намотаны на вал — ткацкий навой — и продевались в петли ремезков, натянутых на две рамы ремезов. Чётные нити отделялись от нечётных поочерёдным поднятием ремезов, управляемых ножными педалями. В образующийся зев (разделительное пространство между чётными и нечётными нитями) вручную продевали челнок с нитью утка.

Прокинутый через основу уток прибивали к опушке готового полотна гребнем, который позднее заменился бёрдом — рамкой с вертикальными планками, сквозь которые продевали нити основы. Бёрдом, вставленным в большую раму — батан, качающийся на станине, вручную прибивали нить утка к опушке ткани. Наткав часть полотна, ткач подтягивал его грудницей и наматывал на товарный вал, вращая его рукой. Вращение товарного вала подтягивало и нити основы с ткацкого вала.

Эдмунд Картрайт

Древнейший станок

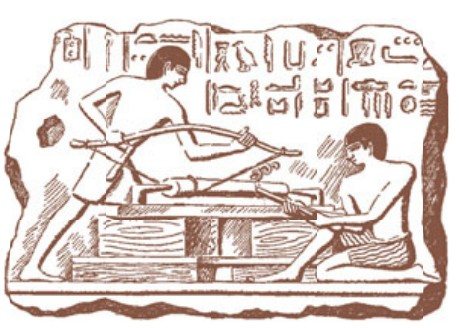

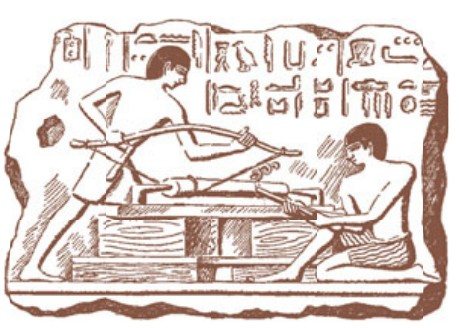

Прообразом станка — машины для обработки материала — была лучковая дрель, преобразующая поступательное (линейное) движение руки с луком во вращательное движение сверла. Лук в лучковой дрели выполнял роль привода.

В древнейшем из всех станков — в сверлильном станке каменного века — уже появились и другие характерные узлы станка: бабки — врытые в землю столбы, станина — сама земля и неподвижная горизонтальная перекладина, в которой с помощью лучкового привода вращался шпиндель со сверлом.

Древнейший сверлильный станок

Токарный станок на древнеегипетском рельефе. III тыс. до н. э.

Самолёт для ткачей

При ручном прокидывании утка ширина ткани ограничивалась размахом рук ткача, который должен был дотянуться от одного края полотна к другому. Более широкие ткани ткались вдвоём — один ткач продевал челнок слева, другой вытягивал его справа и перебрасывал обратно. В 1733 г. английский суконщик Джон Кей придумал челнок-самолёт, толкаемый гонками, которые дёргал ткач. Челнок на роликах скользил через зев по нитям основы на дне челночной полки, прикреплённой к батану под бёрдом. Батан наклоняли вперёд, бёрдо прибивало уток, а позади него ремезы сменяли нити основы. Челнок прокидывали, когда батан шёл назад, открывая зев перед собой. Челнок Кея ускорил работу и позволил ткать широкие ткани в одиночку.

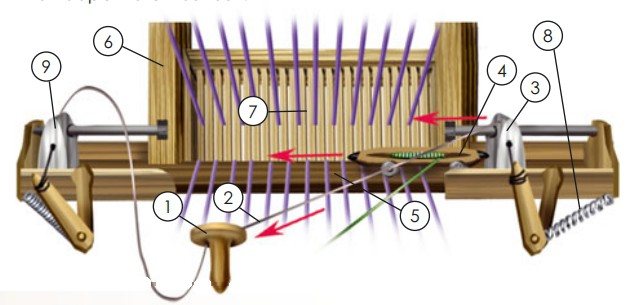

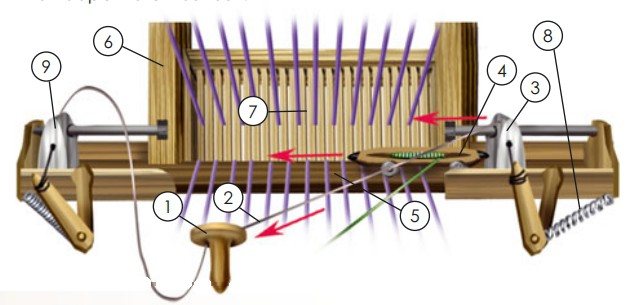

Устройство самолётного челнока Кея. Привязанной к рукоятке (1) верёвкой (2) ткач дёргал гонку (3). Гонка толкала челнок (4), и он на роликах скользил поверх нижних нитей основы по челночной полке (5) внизу батана (6), под бёрдом (7). Пружина (8) тянула гонку на место к краю полки. Ремезы меняли местами нити основы, и ткач дёргал другую гонку (9), толкая челнок обратно сквозь зев.

Биография

Знаменитый инженер родился в Лондоне 22 августа 1771 года. Его отец был в прошлом военным. На момент рождения сына он трудился в Королевском арсенале. Подобно многим детям тех времен, Генри уже в 12 лет начал работать. Его обязанностью было засыпать порох в артиллерийские патроны. Впоследствии он перешел в столярную мастерскую, а к 15 годам начал учиться профессии кузнеца.

В 1789 году Модсли удалось попасть в механическую мастерскую Джозефа Брамы. А уже в 1794 году будущий ученый сконструировал крестовый суппорт к токарному станку. Он давал возможность вытачивать болты и винты автоматическим способом, причем это удавалось делать с любой нарезкой. В 1797 году мастер сумел сделать токарно-винторезный станок. Он имел суппорт и комплект зубчатых колес.

В 1800 году ученому удалось сконструировать первый металлорежущий станок, который можно было применять в промышленности. Он позволял стандартизировать размеры резьбы. Эта разработка дала возможность использовать принцип взаимозаменяемости. Благодаря этому удалось применять болты и гайки на практике.

До этого момента резьбу обычно набивали опытные работники, используя довольно примитивную методику. Они делали на заготовке разметку канавки, а затем прорезали ее при помощи напильника, зубила и прочих приспособлений. В результате гайки и болты обладали нестандартными размерами. Потому гайка соответствовала лишь конкретному болту.

Гайки в те времена использовались крайне редко, а металлические винты применяли преимущественно при работах по дереву. При этом Модсли удалось стандартизировать изготовление резьбы. К тому же ученый выпустил комплекты плашек и метчиков. Благодаря этому болт соответствовал любой гайке нужного размера. Это стало важным шагом в изготовлении оборудования и в научном прогрессе в целом.

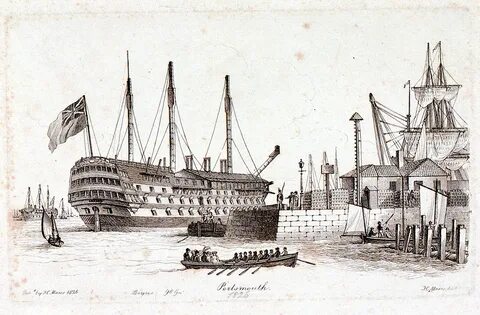

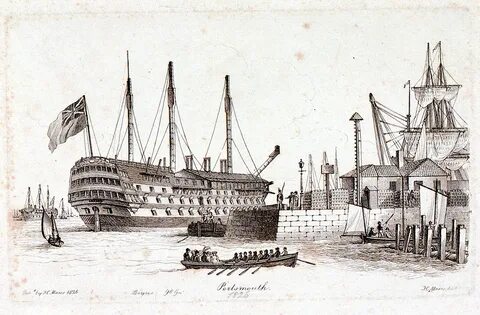

Уже в 1810 году Генри Модсли удалось открыть машиностроительный завод. При этом в 1815 году он сделал станочную линию по изготовлению канатных блоков для кораблей.

К тому же ученому удалось первому создать микрометр, который обеспечивал высокую точность измерений. Свое изобретение исследователь назвал «лорд-канцлером». Его использовали для улаживания любых вопросов в отношении точности измерения деталей.

Также исследователь придумал машину для выполнения отверстий в котельном железе. Помимо этого, изобретатель создал проходческий щит, с помощью которого удалось построить тоннель под Темзой.

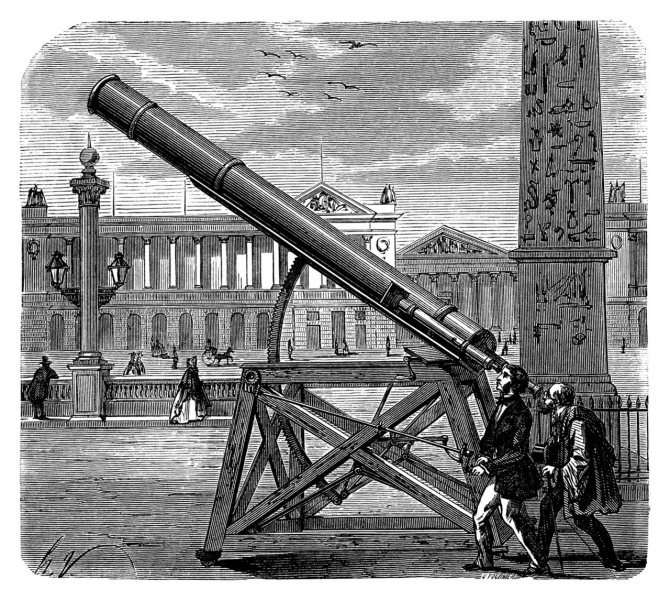

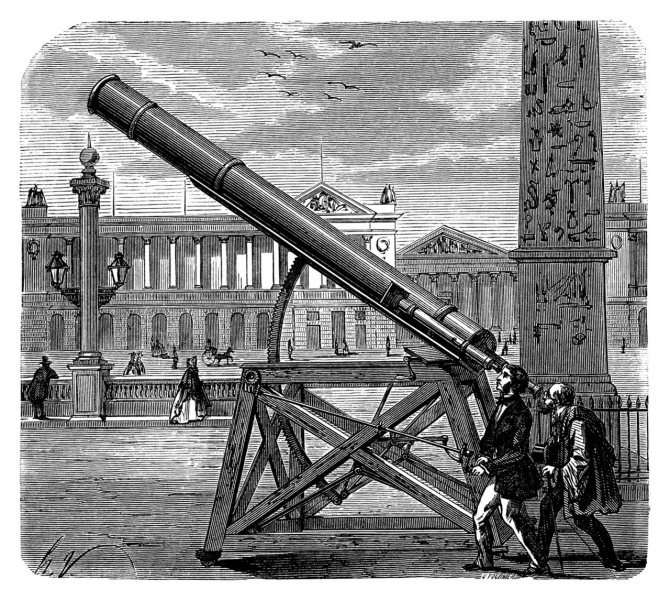

В пожилом возрасте ученый заинтересовался астрономией. Это побудило его начать сооружение телескопа. Исследователь собирался приобрести дом в одном из лондонских районов и создать там частную обсерваторию. Однако болезнь, а затем и смерть разрушили его планы.

В январе 1831 года ученый возвращался из Франции от своего друга. Во время путешествия по Ла-Маншу он простудился. Через 4 недели болезни ученый умер. Это произошло в феврале 1831 года. Знаменитого изобретателя похоронили в Вулидже – на юге Лондона.

Дар поэта

После изобретения самолётного челнока для создания механического ткацкого станка осталось механизировать движение ремезов (образование зева), движение батана с бёрдом (прибой утка), вращение ткацкого навоя и товарного валика (отпуск нитей основы и наматывание готового полотна). Попытки сделать такой станок безуспешно велись с ХУП-ХУШ вв., а удалось это человеку, далёкому не только от ткачества, но и вообще от любой техники, — поэту и священнику Эдварду Картрайту. Услышав как-то в разговоре, что никому не удаётся механизировать процесс ткачества так, как было механизировано прядение, Картрайт решил сам сконструировать механический станок. Первое его детище вышло неудачным. Совершенно не разбираясь в ткачестве, Картрайт сделал станок непривычным, вертикальным, работающим слишком медленно и требующим огромных усилий. Но через год Картрайт исправил недостатки в новом станке и механизировал все операции ручного ткачества, в 40 раз ускорив процесс.

Ткач на станке Картрайта крутил колесо распределительного вала с насадками-кулачками. Кулачки преобразовывали вращательное движение вала в возвратно-поступательное движение педалей, поднимающих и опускающих ремезы, и гонок, толкающих челнок-самолёт. Также вращение главного вала через шатун передавало качательное движение батану с бёрдом, прибивающим уток. И наконец, вращаясь, вал сматывал готовую ткань на товарный вал и подтягивал нити основы с ткацкого навоя. Точный расчёт позволил согласовать действие всех частей механизма и обеспечить чёткую бесперебойную работу станка.

История механического ткацкого станка — пример того, как важно бывает взглянуть на решение проблемы со стороны.

Чудо-станок

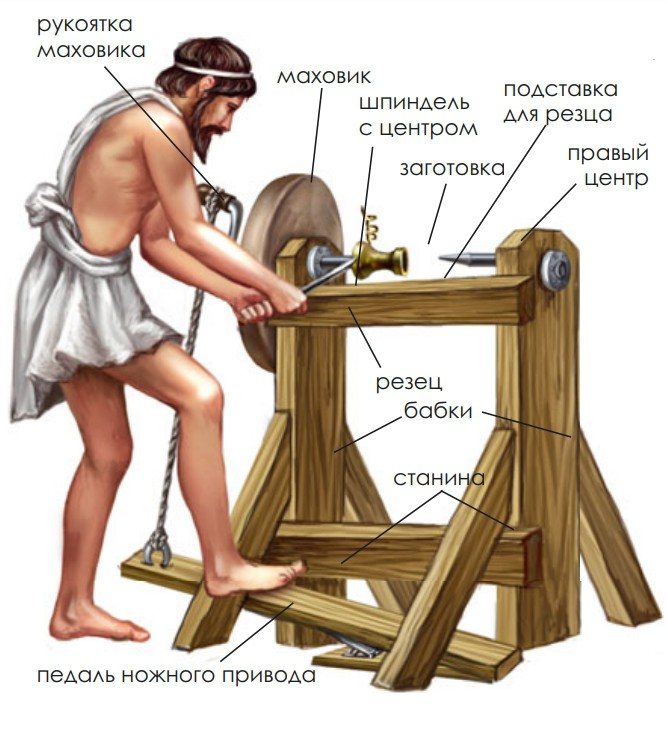

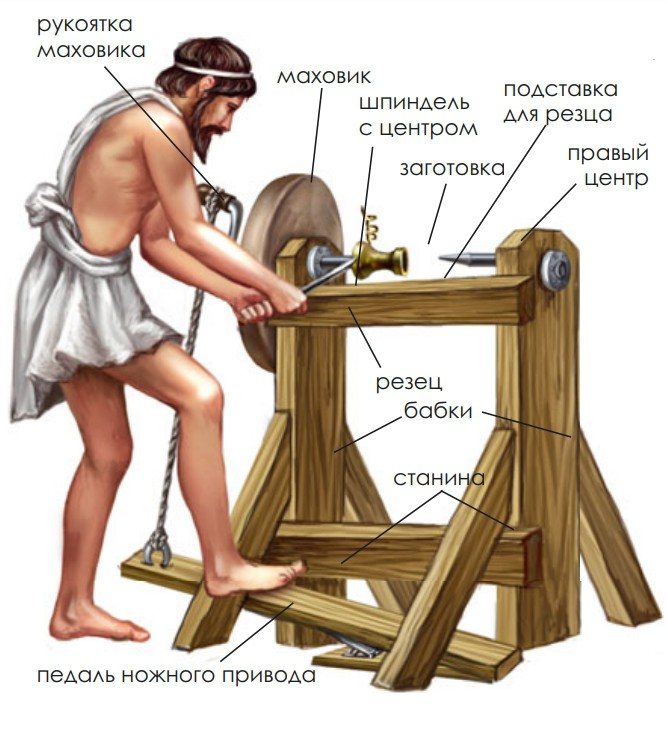

О токарном станке древнегреческого мастера Феодора Самосского известно крайне мало. Обобщив описания древних историков, проанализировав технические достижения того времени, исследователи представили, как мог быть устроен токарный станок Феодора.

Считается, что Феодор заменил лучковый привод ножным. Токарь ногой давил на педаль, которая дёргала верёвку, привязанную к ручке маховика. Маховик раскручивался, набирая скорость, и передавал вращательное движение укреплённому на бабке шпинделю. Шпиндель был снабжён центром для крепления детали. Если деталь была длинной, её поддерживал также центр на другой бабке. Бабки крепились к станине — деревянной конструкции, удерживавшей все детали станка. Мастер, чтобы не держать резец на весу, упирал его в специальную перекладину между бабками.

Токарный станок Феодора Самосского

Легенда о Феодоре

В VI в. до н. э. жил на греческом острове Самос изобретатель, архитектор, скульптор, кузнец и ювелир Феодор. О нём и его творениях спустя 100 лет рассказали знаменитые историки древности Геродот и Павсаний. Они приписывали Феодору изобретение плотницкого угольника и способа отливки полых изделий, утверждали, что он построил храм Геры на Самосе. Павсаний записал легенду об изобретении Феодором Самосским замка с ключом.

Ограбили однажды сокровищницу царя Самоса Поликрата. Царь призвал к себе Феодора и велел ему сделать такие прочные и хитрые замки, чтоб ни один вор не смог их вскрыть. Феодор начертил схему замка. Но как его сделать? Для задуманного замка нужны были цилиндрические детали, мелкие да точные. И сделать их надо из прочного металла. На лучковом станке Феодору не удалось обточить металл — скорости вращения не хватало для работы со столь твёрдым материалом. И тогда Феодор придумал токарный станок, на котором и выполнил царский заказ.

Развитие идеи

Картрайт вместе с компаньонами открывал фабрики, где его станки работали от паровых машин. Коммерческие просчёты и бунты недовольных конкуренцией ткачей, поджигавших фабрики Картрайта, мешали повсеместному внедрению его станков. Но протесты ткачей не могли остановить победное шествие механического ткачества, и примеру Картрайта последовали многие изобретали, открывая фабрики, где работали механические ткацкие станки их конструкций. Одним из первых широкое применение в производстве нашёл механический ткацкий станок В. Хоррокса 1803 г. В 1801 г. французский ткач Ж.-М. Жаккар изобрёл жаккардовый станок со многими ремезами, отдельно управляющими группами нитей основы для создания узорного переплетения тканей. Ткани, узор которых образуется переплетением цветных или однотонных нитей, так и называются — жаккардовыми.

Поделиться ссылкой

ЭВОЛЮЦИЯ ТОКАРНОГО СТАНКА

Еще в весьма отдаленную эпоху, у первобытных людей, возникла острая потребность делать отверстие в каменном топоре, чтобы надеть на него деревянную ручку. Найденные при многочисленных раскопках орудия труда древнейшего человека имеют такие аккуратно просверленные гладкие отверстия. Как же это удавалось делать сверловщикам каменного века? Они пользовались незамысловатым устройством: из прочного дерева вырезали стержень, один конец которого заостряли и помещали в углубление в камне, наполненное мелким песком. Стержень вращали между ладонями, а его заостренный конец действовал как сверло.

В дальнейшем устройство модернизировалось: с целью облегчить сверление вокруг стержня спирально закручивалась тетива лука. При приведении лука в движение стержень начинал вращаться, а углубление в камне просверливалось в отверстие. Лучковый привод

для вращения точильного камня стал одним из первых узлов будущего станка. Он был известен и с успехом применялся в Древнем Египте около 4000 лет назад. Из глубины веков дошли до нас греческие и римские геммы – украшения из камня, отшлифованные кусочки яшмы, сердолика, малахита, на которых резец древнего скульптора оставил какой-либо орнамент или рисунок мифологического характера. Сама Греция считается страной происхождения токарного дела.

В XIV-XV вв. стали распространяться токарные станки с ножным приводом

, который состоял из

очепа

– упругой жерди, консольно закрепленной над станком, к ней крепилась бечевка, которая была обернута на один оборот вокруг заготовки, а своим нижним концом крепилась к педали. При нажатии на педаль бечевка натягивалась, заставляя заготовку сделать один-два оборота, а жердь – согнуться. При отпускании педали жердь выпрямлялась, тянула вверх бечевку, при этом заготовка делала те же обороты в другую сторону.

Примерно к 1430 г. вместо очепа стали применять механизм, включающий педаль, шатун и кривошип

, так получили

привод

. С этого времени заготовка на токарном станке стала вращаться только в одну сторону в течение всего процесса точения. В 1500 г. токарный станок уже имел

стальные центры

и

люнет

, который мог быть укреплен в любом месте между центрами. На таких станках обрабатывали довольно сложные детали, представляющие собой тела вращения, – вплоть до шара. Но привод существовавших тогда станков был слишком маломощным для обработки металла, а усилия руки, держащей резец, недостаточными, чтобы снимать большую стружку с заготовки, поэтому обработка металла оказывалась в результате малоэффективной. Появление водяного колеса привело к повышению производительности труда, а с середины XIV в.

водяные приводы

стали распространяться в металлообработке.

В XVII в. в токарных станках обрабатываемое изделие приводилось в движение уже не мускульной силой токаря, а с помощью водяного колеса, но резец по-прежнему токарь держал в руке. В начале XVIII в. токарные станки все чаще использовали для резания металлов, а не дерева, поэтому стала очень актуальной проблема жесткого крепления резца и перемещения его вдоль обрабатываемой поверхности.

В 1712 г. Андрей Константинович Нартов,

механик Петра I, изобретает оригинальный токарно-копировальный и винторезный станок, в котором была блестяще решена проблема самоходного

суппорта

. К идее механизированного передвижения резца изобретатели шли долго, а Нартов не только решил задачу механизации этой операции, но в 1718-1729 гг. сам усовершенствовал схему: копировальный палец и суппорт приводились в движение одним ходовым винтом, но с разным шагом нарезки под резцом и под копиром. Таким образом, было обеспечено автоматическое перемещение суппорта вдоль оси обрабатываемой заготовки.

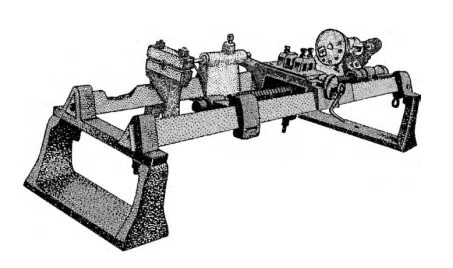

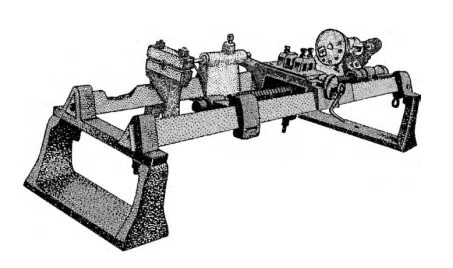

Вторая половина XVIII в. в станкостроении ознаменовалась резким увеличением сферы применения металлорежущих станков и поисками конструкции универсального токарного станка для различных целей. Накопленный опыт позволил к концу XVIII в. создать такой универсальный токарный станок, ставший основой машиностроения. Его автором стал Генри Модсли

, основавший в 1798 г. собственную мастерскую по производству станков, где в результате отработки нескольких экспериментальных образцов он пришел к созданию универсального токарного станка, содержащего все элементы, которые имеют токарно-винторезные станки сегодня. Модсли первым стал внедрять стандартизацию резьб на винтах и гайках. Одним из учеников и продолжателей дела Модсли был

Р. Робертс,

который улучшил токарный станок, расположив ходовой винт перед станиной, добавил зубчатый перебор, ручки управления вынес на переднюю панель станка для более удобного управления им. Другой бывший сотрудник Модсли

Д. Клемент

создал лоботокарный станок для обработки деталей большого диаметра. Он учел, что при постоянной скорости вращения детали и постоянной скорости подачи по мере движения резца от периферии к центру скорость резания будет падать, поэтому создал систему увеличения скорости.

В 1835 г. Джозеф Витворт

изобрел автоматическую подачу в поперечном направлении, которая была связана с механизмом продольной подачи. Этим было завершено принципиальное совершенствование токарного оборудования. На заводе Витворта были впервые реализованы принципы стандартизации и взаимозаменяемости резьбы на винтах, нашедшие впоследствии широчайшее применение в машиностроении и ставшие основой создания унифицированных и стандартных деталей и узлов машин.

Следующий этап – автоматизация токарных станков

. Здесь пальма первенства принадлежала американцам. Основным достижением американского станкостроения было не развитие традиционного токарного станка, а создание его модификации –

револьверного станка

. В связи с необходимостью изготовления нового стрелкового оружия (револьверов)

С. Фитч

в 1845 г. разработал и построил револьверный станок с восемью режущими инструментами в револьверной головке. Быстрота смены инструмента резко повысила производительность станка при изготовлении серийной продукции. Это был серьезный шаг к созданию станков-автоматов. Один из первых металлорежущих автоматов создал американец

X. Спенсер

в 1873 г. на базе револьверного станка. В качестве управляющего устройства в этом автомате использованы кулачки и распределительный вал. Технический прогресс станкостроения привел к созданию в 90-х гг. XIX в.

многошпиндельных станков-автоматов

; их появление было вызвано стремлением максимально увеличить число одновременно работающих инструментов и тем самым повысить производительность станка с помощью совмещения операций. Сегодня станок представляет собой комплекс Механики, Электроники (системы ЧПУ и контроллеры) и, конечно, ПО (Программное обеспечение).

Таким образом, токарный станок

является наиболее старым в истории. Значение станков токарной группы сохраняется и в современном машиностроении, несмотря на то, что многие виды работ выполняются в настоящее время другими станками.

Обзор подготовила

Елена Михаленко