Какой плуг выбрать?

| Обязательно учитывайте особенности имеющейся техники. Выбирайте плуг под трактор. |

Выбираем корпус плуга

Основными рабочими элементами плуга являются корпуса. Корпус плуга состоит из лемеха и отвала. Лемех подрезает пласт земли снизу и направляет его на отвал. Отвал отделяет пласт от непаханого полотна и переворачивает его. Число корпусов плугов обычно варьируется от 3 до 12.

В зависимости от геометрической формы лемешно-отвальной поверхности корпуса достигаются определенные цели и особенности вспашки. Культурный корпус хорошо измельчает пласт, но не полностью переворачивает его. Такие корпуса, как понятно из названия, применяются на постоянно распахиваемых полях. Полувинтовой корпус в умеренной степени и переворачивает, и крошит пласт. Его целесообразно использовать для обработки залежных земель. Винтовой корпус хорошо оборачивает пласт, не сильно измельчая его при этом. Такой профиль применяют для освоения целинных участков.

Выбираем лемех плуга

Геометрическая форма лемеха также определяет характеристики вспашки. Для обработки лёгких старопашных полей используют традиционные трапециевидные лемехи. Для обеспечения хорошего заглубления на тяжёлых почвах применяются долотообразные лемехи. На очень тяжёлых, каменистых и раскорчёванных участках используют зубчатые лемехи и лемехи с выдвижным долотом.

Выбираем отвал плуга

В зависимости от геометрии отвалы чаще всего бывают классические, винтовые и перьевые. Винтовые отвалы эффективны на полях с большим количеством пожнивных остатков. Перьевые применяют на влажных почвах: они имеют не сплошную, а полосовую поверхность, за счёт чего к ним прилипает меньше грунта. В остальных случаях можно применять классический профиль отвала.

| Перьевые отвалы экономят топливо при обработке влажных почв, а их ремонт обходится дешевле: можно заменить отдельную деталь, а не отвал целиком. |

Дисковый нож представляет собой стальной диск, вращающийся на роликовых подшипниках. Он может поворачиваться на коленчатой стойке, которая крепится к раме плуга при помощи хомута. Такое крепление ножа позволяет изменять установку его по высоте и вдоль рамы, а коленчатая стойка дает возможность смещать нож в поперечном направлении.

Ось диска следует располагать по одной вертикали с носком лемеха предплужника, а режущую кромку диска — ниже носка лемеха предплужника на 2—3 см. Диск ножа во время работы плуга должен находиться на расстоянии 1—3 см от полевого обреза предплужника. При этом корончатую шайбу коленчатой стойки устанавливают так, чтобы нож мог поворачиваться влево и вправо на одинаковый угол.

Предплужник снимает верхний задернелый слой почвы толщиной 8—10 см и укладывает его на дно борозды. Это обеспечивает лучшую заделку пожнивных остатков и более полный оборот пласта.

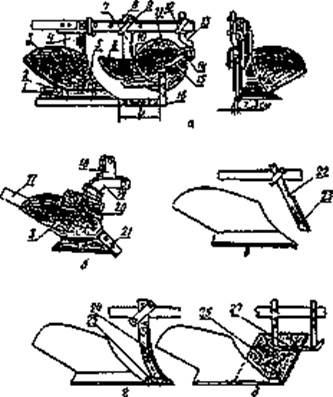

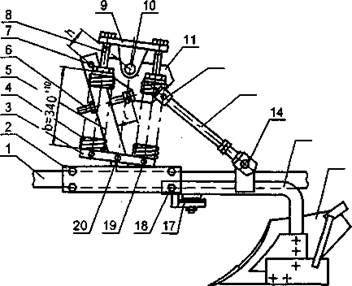

Рис. 1. Рабочие органы плуга: 1 — пятка полевой доски; 2 — полевая доска; 3— отвал; 4 — стойка; 5 — лемех; 6 — отвал предплужника; 7 — стойка предплужника; 8 — установочный болт; 9 — хомут; 10 — лемех предплужника; 11 — диск ножа; 12 — хомут; 13 — коленчатая стойка; 14 — корончатая шайба; 15 — вилка; 16 — угольник для установки предплужника

Предплужник состоит из лемеха, отвала и стойки. Стойка предплужника хомутом и державкой крепится к раме плуга.

Чтобы обеспечить качественную вспашку, необходимо правильно установить предплужник на раме.

Расстояние по горизонтали от носка лемеха предплужника до носка лемеха основного корпуса должно находиться в пределах 30—35 см. Такой вынос необходим для того, чтобы пласт почвы свободно проходил между предплужником и основным корпусом плуга. При меньшем расстоянии наблюдается неполный оборот пласта или забивание плуга.

Предплужники устанавливают по высоте так, чтобы расстояние от лезвия лемеха до дна борозды было на 8—10 см меньше заданной глубины вспашки.

Лемех предназначен для подрезания пласта в плоскости дна борозды. Лемеха бывают трапециевидной и долотообразной формы.

Трапециевидный лемех имеет прямое лезвие и образует ровное дно борозды. Долотообразный лемех с удлиненным носком лучше заглубляется в почву и обеспечивает более устойчивую глубину вспашки.

Лемеха работают в тяжелых условиях и быстро изнашиваются. В результате этого лемех теряет первоначальную форму и затупляется, что приводит к увеличению тягового сопротивления плуга до 50% и ухудшению качества пахоты.

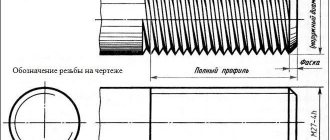

Первоначальную форму и размеры лемеха восстанавливают кузнечной оттяжкой. Для этого на его тыльной стороне имеется утолщение (магазин). Запаса стали в магазине хватает на 1/4 оттяжки. После оттяжки лемех затачивают с рабочей стороны (сверху) до толщины лезвия 0,5—1 мм при ширине фаски 5—7 мм и угле заточки 20—40°. Для повышения изностойкости режущую кромку лемеха на ширине 3—4 см закаливают.

На современных плугах устанавливаются самозатачивающиеся лемеха. На тыльную поверхность такого лемеха наплавлен износостойкий сплав сормайт №1 толщиной 1,7 мм.

Ширина наплавленной полосы на прямолинейном участке равна 25—30 мм, а у носка — 55—65 мм. Во время работы верхний, менее прочный слой истирается, а нижний, более износостойкий обнажается и лезвие сохраняет достаточную остроту. Срок службы самозатачивающихся лемехов в 5—10 раз больше обычных.

Отвал отрезает пласт от стенки борозды, крошит, оборачивает его и сдвигает в соседнюю борозду.

Наибольшее распространение получили культурный и полувинтовой типы отвалов. Культурный отвал хорошо крошит пласт, но плохо его оборачивает. Их используют для вспашки культурных почв.

Полувинтовые отвалы хорошо оборачивают пласт, но слабо его крошат. Они используются при пахоте задернелых почв, которые затем дополнительно рыхлят другие почвообрабатывающие орудия.

Отвалы изнашиваются от трения скользящей по их поверхности почвы. Поэтому для придания отвалу достаточной прочности его изготовляют трехслойным. Твердая закаленная наружная поверхность обеспечивает достаточную износостойкость, а мягкий внутренний слой увеличивает прочность отвала.

Применяют также однослойный отвал, изготовленный из стали Ст. 2. Такие отвалы цементируют на глубину 1,5—2,2 мм. Особенно большое давление испытывает грудь отвала, и износ ее происходит более интенсивно, чем крыла. У некоторых плугов отвалы сделаны составными, позволяющими производить замену изношенных частей.

Для того чтобы получить нормальное качество вспашки, пласт должен хорошо скользить по поверхности отвала. С этой целью поверхность отвала полируют до зеркального блеска, устраняют вмятины, ржавчину, заусеницы.

Стык отвала с лемехом должен быть плотным, и величина зазора между ними допускается не более 1 мм. Кромка отвала не должна выступать над лемехом. Все потайные головки болтов крепления устанавливаются заподлицо с рабочей поверхностью. Несоблюдение этих условий приводит к увеличению сопротивления плуга и залипанию корпусов почвой.

Полевая доска служит для повышения устойчивости хода плуга. Задним концом она опирается на дно, а боковой стороной прижимается к стенке борозды, воспринимая большие усилия, возникающие под действием бокового давления пластов почвы на корпуса. Для повышения износостойкости полевые доски закаливают. На конце полевой доски заднего корпуса крепят пятку из твердого отбеленного чугуна. По мере износа пятку опускают.

Соединение плуга с трактором

В зависимости от способа соединения с трактором можно выделить прицепные, полунавесные и навесные плуги.

Навесной плуг полностью поднимается гидравлическим приводом, обеспечивая мобильность и простоту перемещения трактора. Однако в таком случае нагрузка на трактор увеличивается, поэтому навесные плуги, как правило, имеют не более 8 корпусов. Конструкция полунавесного плуга позволяет поднимать гидравликой корпуса плуга отдельно от рамы, плуг при этом перемещается на опорном колесе, снижая нагрузку на навеску. Прицепные плуги не имеют соединения с гидравлическим приводом трактора.

Что важно учитывать при выборе плуга?

При выборе плуга нужно учитывать различные факторы.

Мощность трактора. Этот параметр является одним из самых важных при подборе оборудования. От него зависит тип соединения и количество корпусов плуга. Силы тяги трактора должно быть достаточно, чтобы буксировать имеющееся количество корпусов и перемещать плуг без перерасхода топлива. Самыми популярными являются 7-8-корпусные плуги.

| Эксперты рекомендуют определять количество корпусов при выборе плуга из расчёта 40 л.с. мощности трактора на корпус. |

Площадь возделываемых участков. Ширина захвата плуга, которая зависит от количества корпусов, должна оптимально соответствовать и объёму пахоты, и мощности техники. Характер обрабатываемых полей. Для правильного выбора корпуса и вида лемеха нужно учесть степень сложности рельефа и твёрдости грунта, увлажнённости поля и наличия на нём остатков.

На что ещё следует обратить внимание: системы защиты и работы вне борозды

От сложности грунта зависит также и выбор типа защиты плуга. Чаще всего плуги оснащаются рессорной, гидравлической защитой или срезными болтами. На лёгких почвах можно использовать традиционную защиту срезными болтами. Когда при вспашке плуг натыкается на препятствие, болт срезается. Корпус поднимается и проходит над плугом.

На полях с тяжёлым грунтом с большим количеством камней или корней частая замена болтов может быть неудобна, поэтому эксперты рекомендуют использовать пружинную или рессорную защиту. Встретив препятствие, корпус поднимается и опускается за счёт работы амортизатора.

Самым современным вариантом является гидравлическая защита. Корпуса поднимаются и опускаются гидравлическим цилиндром. Разумеется, такая система защиты гораздо дороже и сложней в ремонте, чем остальные.

Существуют также разновидности плугов по расположению трактора во время вспашки. Если трактор идёт одним колесом в борозде, как это происходит в традиционном случае, полоса под колесом уплотняется, а сам трактор всё время находится в накренённом состоянии, что увеличивает износ деталей и доставляет неудобства водителю. Некоторые современные плуги оснащаются технологией on-land, позволяющей трактору находиться во время вспашки целиком на непаханой полосе. Но удобнее всего универсальные плуги, допускающие оба варианта работы.

| Наклон трактора во время вспашки в борозде может привести к болям в спине и нарушению осанки водителя. |

Плуги

Плуг состоит из смонтированных на раме рабочих органов, механизмов, опорных колес и прицепного устройства (навески) для соединения с трактором или другими средствами тяги. Основные рабочие органы плуга — корпус, предплужник и нож. Корпус отрезает пласт почвы, оборачивает и рыхлит его. Предплужник отрезает часть задернелого пласта и сбрасывает его на дно борозды. Нож отрезает пласт в вертикальной плоскости. По конструкции корпусов различают плуги лемешные, дисковые, чизельные, ротационные и комбинированные. Из них наиболее распространены лемешные плуги. Чизельные плуги, как безотвальные, лишь условно относятся к плугам, так как в их работе отсутствует главный признак вспашки — оборот пласта. Это — глубокорыхлители. Дисковые плуги используют для вспашки тяжелых почв и при лесовосстановительных работах. Рабочие органы этих плугов — сферические диски диаметром 600-800 мм. Во время движения плуга диски вращаются, подрезая и оборачивая пласт. Недостатки обработки почвы дисковыми плугами заключаются в значительной глыбистости поверхности поля, плохой заделке растительных остатков, гребнистости дна борозды и др. Поэтому дисковые плуги применяют ограниченно (для обработки почв с древесными остатками, засоренных камнями, тяжелых почв под посев риса). В основе принципа работы ротационных плугов лежит технология вспашки почвы с применением рабочих органов, совершающих сложные вращательно-поступательные движения. Ротационные плуги в настоящее время применяются редко, поскольку имеют сложную конструкцию, и, как следствие, недостаточную надежность, долговечность и высокую цену. Тем не менее, высокое качество обработки почвы этими плугами позволяет причислить их к перспективным почвообрабатывающим орудиям ближайшего будущего. В комбинированных плугах применяют сочетание рабочих органов разных типов плугов (например, лемешных и дисковых, лемешных и чизельных и т. п.), что позволяет расширить диапазон их применения. Лемешные плуги, применяемые для вспашки, классифицируются: — по виду тяги — конные, тракторные, канатной тяги; — по назначению — общего назначения, специальные. К специальным относятся плуги кустарниково-болотные, плантажные, садовые, виноградниковые, лесные, ярусные и для вспашки почв, засоренных камнями. — по способу агрегатирования с трактором — навесные, полунавесные и прицепные; — по типу основных рабочих органов (плужных корпусов) — одно-, двух-, трёх- и многокорпусные; — по технологии вспашки — плуги для гладкой и для свально-развальной пахоты. Плуги для гладкой вспашки снабжены право- и левооборачивающими корпусами, попеременно включаемыми в работу, и не образуют свальных гребней и разъемных борозд. В условиях регионов, где преобладают небольшие по площади поля, применение оборотных и поворотных плугов для гладкой вспашки, вместо загонных, экономически оправдано, несмотря на их большую стоимость. Они имеют ряд преимуществ: не образуют свальных гребней и разъемных борозд, устранение которых требует проведения дополнительных операций; сокращают сроки и повышают качество предпосевной обработки почвы; имеют на 10-15 % более высокую производительность за счет сокращения времени на выполнение поворотов; имеют в два раза большее количество корпусов, благодаря чему удваивается долговечность почворежущих элементов. *** Конструкция плугов Наибольшее распространение получили плуги общего назначения. Конструктивные элементы плуга делятся на рабочие и вспомогательные. К основным рабочим органам плуга относятся корпус, предплужник и нож; к вспомогательным: рама, опорное колесо и механизм его регулирования, а также навесное устройство. Все рабочие и вспомогательные органы плуга смонтированы на раме, которая состоит из продольных брусьев, балки жёсткости и поперечных распорок.

Плуги общего назначения применяют для обработки почвы на глубину 18 — 35 см при возделывании зерновых, зернобобовых, технических культур и трав. Вспашка лемешными плугами может быть свально-развальной или гладкой. На плугах для свально-развальной вспашки устанавливают правоотваливающие корпуса, схема размещения которых одинакова для навесных, полунавесных, прицепных плугов и лемешных лущильников. Отличие лемешных лущильников от плугов заключается в том, что ими можно производить обработку почвы на глубину до 16 см; также у них отсутствуют предплужники и ножи. Гладкую вспашку можно выполнять плугами, которые способны производить полный (на угол 180 градусов) оборот пласта в собственной борозде. Существуют конструкции таких плугов с несимметричным и симметричным расположением рабочих органов, характеризуемые фронтальным расположением рабочих органов, поэтому длина их не зависит от ширины захвата. Фронтальные плуги могут состоять из одного или нескольких технологических модулей (секций), каждый из которых способен работать самостоятельно. Основные рабочие органы каждого модуля представляют собой зеркальное отображение органов другого модуля. В отличие от рабочих органов оборотных плугов, функционирующих попеременно, все рабочие органы модуля фронтального плуга работают одновременно. Ширина захвата фронтального плуга может быть равна ширине захвата одного или нескольких модулей в зависимости от типа и тяговых возможностей трактора. Плуг работает следующим образом. Предплужник срезает верхнюю (задернённую) часть пласта, затем переворачивает её и укладывает на дно открытой борозды. Основной корпус плуга отрезает пласт со стороны борозды, разрыхляет и в определённой мере оборачивает его своей рабочей поверхностью, а затем укладывает его на задернённую часть, которую ранее уложил предплужник. Для того чтобы образовывалась ровная стенка борозды, перед задним корпусом плуга устанавливают нож. *** Элементы конструкции плуга В состав корпуса плуга входят — стойка, лемех, отвал и полевая доска. Рабочую поверхность корпуса образуют лемех и отвал: со стороны поля она ограничена полевым обрезом, со стороны пашни бороздным обрезом, а сверху верхним обрезом. Качество и вид вспашки определяет геометрическая форма лемешно-отвальной поверхности корпуса. Лемех подрезает пласт снизу, приподнимает и направляет его на отвал. Отвал сдвигает поднятый лемехом пласт, крошит, переворачивает и сбрасывает его в борозду. Сбоку к нижней части корпуса прикреплена полевая доска. Она служит опорой для корпуса и предотвращает его смещение в сторону непаханого поля под действием сопротивления почвы. Корпус плуга характеризуется следующими параметрами: шириной захвата, глубиной пахоты, углами установки лемеха к дну и стенке борозды и формой рабочей поверхности. Плуги общего назначения снабжены корпусами шириной захвата 25, 30, 35 и 40 см, специальные — 45, 50, 60, 70 и 100 см. Конструктивно корпуса плугов подразделяются на отвальные, безотвальные, дисковые, вырезные и комбинированные. В зависимости от типа лемешно-отвальной поверхности различают полувинтовые, винтовые и культурные корпуса. Культурный корпус хорошо крошит, а также удовлетворительно оборачивает почвенный пласт, поэтому его используют вместе с предплужником при обработке старопахотных почв. Полувинтовой корпус хорошо оборачивает, а также удовлетворительно крошит почвенный пласт, поэтому плуги с такими корпусами рекомендуется применять при обработке залежных и сильнозадернённых почв. Для полного оборота пласта полувинтовые отвалы зачастую снабжают удлинительным пером. Винтовые корпуса отличаются большой оборачивающей способностью, поэтому они рекомендованы для перепашки многолетних трав и обработки целинных земель. Конструкции специальных корпусов напрямую связаны со спецификой производимой вспашки. Так, для вспашки тяжёлых почв с интенсивным крошением пласта (например, под корнеклубнеплоды) используют плуги с комбинированными корпусами. Корпус такого типа, помимо укороченных отвала и лемеха, снабжён ротором в виде усечённого конуса, который обращён большим основанием вверх, с прикреплёнными к образующим лопатками. В процессе работы ротор, получающий привод от ВОМ (вал отбора мощности) трактора, ударами лопаток интенсивно крошит пласт, который поступает с отвала. Вследствие этого степень крошения почв возрастает на 10-20%, а тяговое сопротивление плуга уменьшается на 25-30%, тем не менее, общий расход энергии на вспашку увеличивается на 13-26%. Лемех, в зависимости от геометрической формы, бывает трапецеидальный, долотообразный, зубчатый и с выдвижным долотом. Трапецеидальный лемех прост в изготовлении и образует ровное дно борозды, но при этом хуже заглубляется и интенсивнее изнашивается. Вследствие этого его применяют при обработке лёгких старопахотных почв. Запас металла на тыльной стороне лемеха («магазин») используется для оттяжки лемеха в кузнице после изнашивания. Долотообразный лемех имеет удлинённый (в виде долота) носок, который отогнут вниз на 10 мм («забор» глубины) и в сторону поля на 5 мм («забор» ширины), вследствие чего он лучше заглубляется и устойчивее в работе. Зубчатые лемеха и лемеха с выдвижным долотом применяют при обработке очень тяжёлых почв. Чтобы увеличить срок службы, лемеха иногда выполняют самозатачивающимися (двухслойными). Верхний мягкий слой быстрее изнашивается, обнажая нижний слой, выполненный из высоколегированной стали либо сплава сормайта толщиной 1,7 мм, вследствие чего длительно сохраняется острота лезвия, а срок службы лемеха увеличивается в 10-12 раз. Отвал является основным рабочим элементом плужного корпуса. По его геометрической форме определяют тип рабочей поверхности корпуса. Отвалы производят из мягкой либо трёхслойной стали. Их рабочая поверхность цементируется на глубину 1,5-2,2 мм, вследствие чего она становится твёрдой и износостойкой, а отвал — упругим и прочным. Грудь отвала изнашивается быстрее, чем крыло, поэтому для корпусов, которые работают на тяжёлых почвах, её делают сменной. Рабочую поверхность отвала полируют, что снижает силу трения почвы и облегчает скольжение пласта. Рабочая поверхность должна быть без вмятин, заусенцев, трещин, коррозийных участков, поскольку такое место может стать очагом залипания, нарушит процесс вспашки, увеличит тяговое сопротивление плуга. Лемех и отвал крепят к стойке болтами с потайными головками, которые не должны выступать над поверхностью. Утопание головок допускается до 1 мм. Отвал должен плотно прилегать к лемеху по линии стыка и не выступать над поверхностью лемеха. Допускается местный зазор между ними не более 1 мм, а выступание лемеха над отвалом на 2 мм. Полевая доска обычно закрепляется под углом 2-3 градуса к стенке и дну борозды. В многокорпусных плугах полевая доска заднего корпуса длиннее обычной, иногда её даже снабжают сменной пяткой, изготовленной из износостойкого отбеленного чугуна. Стойка является несущим элементом корпуса. На неё монтируются все основные части. Различают низкие (на плугах с крючковатой рамой для обработки каменистых и иных почв) и высокие (на плугах общего назначения с плоской рамой) стойки. Нож плуга разрезает почву в вертикальной плоскости по линии отделения пласта от массива для получения ровной стенки борозды. Нож улучшает оборот пласта, заделку растительных остатков, обеспечивает устойчивый ход плуга и равномерность глубины вспашки. Различают ножи дисковые, черенковые и плоские с опорной лыжей. Дисковые применяются для плугов общего назначения; черенковые — для плантажных и лесных плугов; плоские с опорными лыжами — для кустарниково-болотных плугов. Дисковые ножи применяют на плугах общего назначения и кустарниково-болотных для вспашки почв, не засоренных корнями деревьев и камнями. Дисковый нож устанавливают обычно перед последним корпусом плуга так, чтобы центр диска располагался над носком предплужника, нижняя кромка ступицы была выше поверхности поля на 1 — 2 см, а плоскость вращения диска была смещена в сторону поля от полевого обреза корпуса на 1 — 3 см. При вспашке задернелых земель дисковые ножи ставят перед каждым корпусом. Это снижает тяговое сопротивление плуга, улучшает качество вспашки и снижает износ лемеха и отвала. Черенковый нож имеет прямой черенок, переходящий в нож. Нож представляет собой двугранный клин и крепится к раме плуга при помощи накладки и хомута. Стойку ножа с криволинейным лезвием располагают вертикально. К концу лезвия ножа приварено долото отверстием, которым его насаживают на цилиндрический носок лемеха. Опираясь на лемех, нож меньше изгибается при работе на тяжелых почвах. Стойку ножа с прямым лезвием устанавливают с наклоном лезвия к дну борозды под углом 70-75°; нож легко разрезает почву и мелкие корни, а крупные выворачивает на поверхность. Левую грань ножа располагают параллельно стенке борозды на расстоянии 5 — 10 мм от полевого обреза корпуса плуга. Нож с прямолинейным лезвием можно перемещать по высоте. На задернелых почвах носок ножа располагают на одном уровне с лезвием лемеха. Криволинейный нож по высоте не переставляют. Черенковые ножи применяют при вспашке задернелых почв, имеющих невыкорчеванные корни, засоренных камнями; их устанавливают на кустарниково-болотных, лесных и других специальных плугах.

Плоский нож с опорной лыжей устанавливают на кустарниково-болотном плуге для вспашки почвы, заросшей кустарником высотой до 2 м. По сторонам ножа расположены лыжи, положение которых по высоте относительно нижней кромки ножа можно изменять. Лыжи прижимают ветви кустарника, нож их разрезает. По мере износа лезвия нож разворачивают на 180°. Для этого нож снабжен двумя лезвиями. Предплужник снимает верхний задернелый слой почвы со стороны полевого обреза корпуса толщиной 8 — 12 см и шириной, равной 2/3 ширины захвата корпуса, и сбрасывает его на дно борозды, где он потом засыпается рыхлой почвой. Такие условия способствуют гибели в данном слое большинства личинок насекомых и семян сорняков, а разложение корней и растительных остатков приводит к накоплению перегноя. Предплужник состоит из лемеха и отвала культурного типа, которые болтами закреплены к стойке, фиксируемой хомутом к раме плуга впереди основного корпуса. Глубина хода предплужника регулируется перемещением стойки в вертикальной плоскости с учётом глубины хода основного корпуса. Ширина захвата предплужника не должна быть больше ширины открытой борозды, дабы избежать зависания пласта. В горизонтальной плоскости предплужники расставляют таким образом, чтобы между предплужником и впереди идущим корпусом свободно проходил пласт, а пласт, отваливаемый последующим корпусом, не задевал за предплужники. Углосним используют вместо предплужника на корпусах, предназначенных для обработки каменистых почв. Он представляет собой небольшой отвал, прикрепляемый кронштейном к стойке корпуса или к раме плуга. Углосним срезает и сбрасывает на дно борозды только часть пласта, когда тот находится в приподнятом положении. Почвоуглубитель предназначен для рыхления подпахотного слоя без его выноса его на поверхность. ***

Настройка плуга: советы опытных механизаторов

- Настройку агрегата начинайте всегда с трактора, затем подстраивайте плуг.

- Выровняйте давление в шинах во всех колёсах трактора и длину рычагов навески: эти мелочи позволят трактору идти ровнее и сэкономят силы и средства.

- Ширина между передними и задними колёсами трактора должна быть одинаковой.

- Плуг сможет регулировать свой направление, если оставить порядка 10 см горизонтального люфта нижних рычагов навески. Верхний рычаг должен упираться в раму под тупым углом, чтобы оказывать давление и не давать плугу “выкапываться”.

- Глубина работы предплужников должна быть на 5-7 см меньше, чем для основных корпусов.

- Оптимальное соотношение ширины захвата корпуса к глубине вспашки, которое обеспечит минимальный износ деталей и максимальную экономичность работы, — примерно 1:4.

- Соблюдайте скоростной режим: оптимальный ход трактора при вспашке 7-8 км/ч.

| При вспашке на скорости более 9 км/ч износ деталей увеличивается на 15%. |

Плуг – древнейшее изобретение человечества. Совершенствуясь вместе с прогрессом, плуг и сегодня остаётся незаменимым инструментом обработки почвы.

Совершенствуйте свой земледельческий бизнес и вы – приобретите конвейерную зерносушилку ASM-AGRO и сохраняйте до 99,9% урожая зерна.

Посмотреть каталог зерносушилок

Предплужник, углосним, нож

⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 8Следующая ⇒

Предплужниксрезает верхний задернелый слой почвы со стороны полевого обреза корпуса толщиной 8… 12 см и шириной, равной 2/3 ширины захвата корпуса, и сбрасывает его на дно борозды. К стойке 7 предплужника прикреплены лемех 10 и отвал 6. Предплужник крепят к грядилю рамы плуга хомутом 9 при помощи державки 8. Предплужник перемещают в державке вверх или вниз, изменяя его заглубление, а державку смещают по грядилю вперед или назад, устанавливая предплужник на расстоянии Ь

впереди корпуса.

Рис. 2

Установка предплужника и дискового ножа

(а), углоснима (б), черенкового (в и г) и плоского (д) ножей:

1 — пятка; 2 — полевая доска; 3 — отвал; 4, 7 и 18 — стойки; 5 и 10 — лемеха; б-отвал предплужника; 8-державка; 9 и 12-хомуты; И-диск ножа; 13 — коленчатая стойка; 14 — корончатая шайба; 15 — вилка; 16 — угольник; 17 — перо; 19 — грядиль; 20 — углосним; 21 и 25 — долото; 22 — черенок; 23 — лезвие ножа; 24 — черенковый нож с криволинейным лезвием; 26 — плоский нож; 27 — лыжи

При недостаточном выносе предплужника пласт забивается между корпусом и предплужником, а при излишнем — пласт, отрезанный предплужником, упирается в стойку впереди идущего корпуса. Пласт, оборачиваемый корпусом, не должен задевать за предплужник, а пласт, оборачиваемый предплужником, завпереди идущий корпус.

Ножплуга разрезает почву в вертикальной плоскости по линии отделения пласта от массива и способствует лучшему обороту пласта, заделке растительных остатков, обеспечивает устойчивый ход плуга, ровное дно и стенку борозды (в конечном итоге будет равномерная глубина вспашки, так как по борозде идет колесо колесного трактора). Нож устанавливают обычно перед последним корпусом.

Плуги общего назначения

Плуги общего назначения предназначены для обработки старопахотных не каменистых почв.

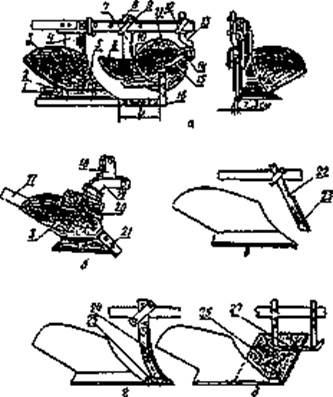

Типичным представителем таких плугов является плуг ПЛН-3-35. Он предназначен для вспашки с оборотом пласта почв с удельным сопротивлением до 0,09 МПа (90 кН/м2). Плуг агрегатируется с тракторами класса 14 кН (МТЗ-80 и др.). На легких почвах работает с шириной захвата 105, а на тяжелых или переувлажненных с шириной захвата — 90 см. Производительность плуга составляет 0,7…0,9 га/ч. Основные сборочные единицы плуга: корпуса 1, предплужники 2, дисковый нож 6, рама 4, замок автосцепки 5, опорное колесо с винтовым механизмом регулирования глубины пахоты 7 и приспособление для навески борон 8. Аналогично устроены и работают и другие плуги этого семейства.

Рис. 3

Навесной плуг ПЛН-3-35:

1 — корпус; 2 — предплужник; 3 — дисковый нож; 4 — рама; 5 — замок автосцепки; 6 — опорное колесо; 7 — винтовой механизм регулирования глубйны пахоты; 8 — устройство для навески борон

Плуги специального назначения

Плуг ПКГ-5-40В. Предназначен для вспашки засоренных камнями старопахотных почв на глубину до 27 см. Агрегатируется с тракторами класса 20 и 30 кН. Состоит из рамы с механизмом навески, корпусов с углоснимами, механизмов заднего и полевого колес и гидропневматического предохранительного механизма защиты корпусов. Корпус снабжен Г-образным грядилем-стойкой, накладным долотом, углоснимом, лемехом, отвалом и пером отвала.

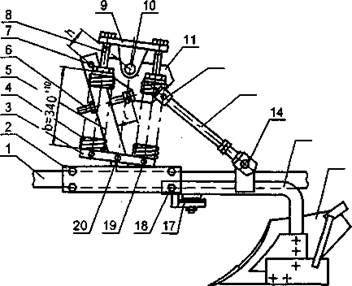

При подготовке плугов для вспашки каменистых почв последних выпусков (ПГП-7-40-2, ПГП-4-40Б-2, ПГП-3-35Б-2, ПКМ-(5+1+1)-40 и др.), имеющих пружинные предохранители корпусов кроме описанных ранее регулировок и установок следует предварительно настроить эти предохранители.

Они предназначены для выглубления из почвы корпусов плуга при наезде на препятствия и их автоматического заглубления после преодоления препятствий. Плуги оснащаются предохранителями с четырьмя или двумя пружинами. У последних пружины состоят из двух последовательно соединенных пружин предохранителей первого варианта.

Рис. 3

Предохранитель с четырьмя пружинами:

5, 3, 9 — кронштейны; 1 — рама плуга; 2 — башмак; 4 — пружины; 11 -держатель; 13 — толкатель; 6,8- регулировочныевинты; 7,10,12,14,19,20 -оси; 15 — грядиль; 16 — корпус плуга; 17 — регулировочные шайбы; 18 -палец.

Оборотный плуг Л12К-3-1-40. Предназначен для гладкой пахоты, снабжен лево- и правооборачивающими корпусами, работающими поочередно В результате при вспашке такими плугами можно применять челночный способ движения агрегата, без разбивки поля на загоны, в результате увеличивается производительность и отсутствуют свальные гребни и развальные борозды.

Переход на работу с правооборочивающих корпусов на левооборачивающие производится следующим образом: в конце гона тракторист навеской трактора поднимает плуг в транспортное положение и с помощью гидроцилиндра 14 поворачивает основную раму с корпусами и серьгой на угол более 100°, а затем рама с корпусами поворачивается вокруг горизонтальной оси еще на 80°. Рукоятка гидрораспределителя в конце поворота переводится в положение «заперто». Одновременно происходит и поворот на 180° опорного колеса, которое шарнирносвязано с рамой.

⇐ Предыдущая3Следующая ⇒

Воспользуйтесь поиском по сайту: