Определение электрохимической защиты

Электрохимическая защита трубопроводов от коррозии – процесс, осуществляемый при воздействии постоянного электрического поля на предохраняемый объект из металлов или сплавов. Поскольку обычно доступен для работы переменный ток, используются специальные выпрямители для преобразования его в постоянный.

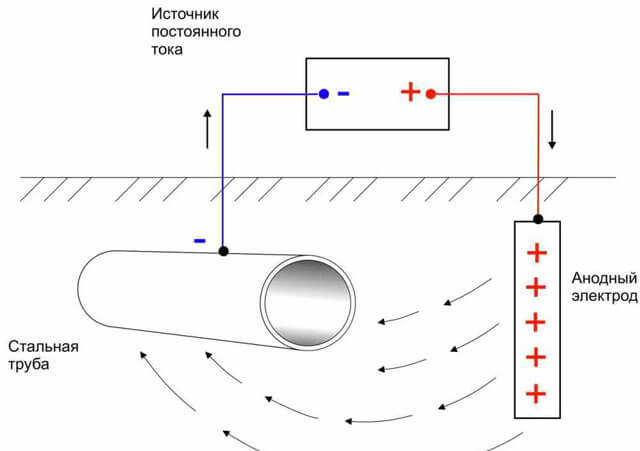

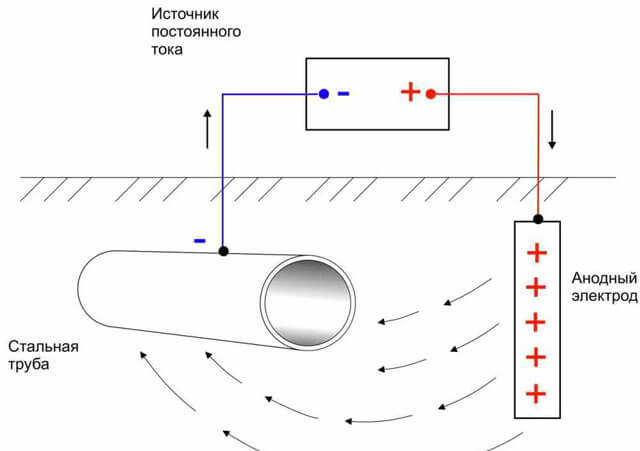

В случае катодной защиты трубопроводов защищаемый объект путём подачи на него электромагнитного поля приобретает отрицательный потенциал, то есть делается катодом.

Соответственно, если ограждаемый от коррозии отрезок трубы становится «минусом», то заземление, подводящееся к нему, – «плюсом» (т.е. анодом).

Антикоррозионная защита по такой методике невозможна без присутствия электролитической, с хорошей проводимостью, среды. В случае обустройства трубопроводов под землёй её функцию выполняет грунт. Контакт же электродов обеспечивается путём применения хорошо проводящих электрический ток элементов из металлов и сплавов.

В ходе протекания процесса между средой-электролитом (в данном случае грунтом) и защищаемым от коррозии элементом возникает постоянная разница потенциалов, значение которой контролируется при помощи высоковольтных вольтметров.

Классификация методик электрохимической катодной защиты

Такой способ предупреждения коррозии был предложен в 20-х годах XIX века и поначалу использовался в судостроении: медные корпуса кораблей обшивались протекторами-анодами, значительно снижающими скорость корродирования металла.

После того, как была установлена эффективность новой технологии, изобретение стало активно применяться в других областях промышленности. Через некоторое время оно было признано одним из самых эффективных способов защиты металлов.

В настоящее время используется два основных типа катодной защиты трубопроводов от коррозии:

- Самый простой способ: к металлическому изделию, требующему предохранения от коррозии, подводится внешний источник электрического тока. В таком исполнении сама деталь приобретает отрицательный заряд и становится катодом, роль же анода выполняют инертные, не зависящие от конструкции, электроды.

- Гальванический метод. Нуждающаяся в защите деталь соприкасается с защитной (протекторной) пластиной, изготавливаемой из металлов с большими значениями отрицательного электрического потенциала: алюминия, магния, цинка и их сплавов. Анодами в этом случае становятся оба металлических элемента, а медленное электрохимическое разрушение пластины-протектора гарантирует поддержание в стальном изделии требуемого катодного тока. Через более или менее долгое время, в зависимости от параметров пластины, она растворяется полностью.

Характеристики первого метода

Этот способ ЭХЗ трубопроводов, в силу простоты, наиболее распространён. Применятся он для предохранения крупных конструкций и элементов, в частности, трубопроводов подземного и наземного типов.

Методика помогает противостоять:

- питтинговой коррозии;

- коррозии из-за присутствия в зоне расположения элемента блуждающих токов;

- коррозии нержавеющей стали межкристального типа;

- растрескиванию латунных элементов вследствие повышенного напряжения.

Характеристики второго метода

Эта технология предназначается, в отличие от первой, в том числе для защиты изделий небольших размеров. Методика наиболее популярна в США, в то время как в Российской Федерации используется редко. Причина в том, что для проведения гальванической электрохимическая защита трубопроводов необходимо наличие на изделии изоляционного покрытия, а в России магистральные трубопроводы таким образом не обрабатываются.

Краткое введение в основы теории ЭХЗ

Краткое введение в основы теории ЭХЗ.

Электрохимической называется защита металла от коррозии, осуществляемая, в зависимости от условий, катодной или анодной поляризацией.

Катодная защита основана на том, что при уменьшении потенциала металла можно анодный ток снизить до нуля, либо до величины, при которой скорость коррозии становится не опасной для работы защищаемого сооружения.

При анодной защите потенциал металла увеличивают, смещая его в область пассивности, тем самым, уменьшая анодный ток (т. е. скорость коррозии) до минимальной величины.

Катодная поляризация подземных металлических сооружений осуществляется с помощью дренажной (поляризованные и усиленные дренажи), катодной и протекторной защит. [ГОСТ 9.602 , п.5.6]

Катодная защита — способ защиты сооружений принудительной катодной поляризацией с помощью внешнего источника постоянного тока. Отрицательный полюс внешнего источника тока подключают к защищаемому сооружению, которое исполняет роль катода. Для образования замкнутой по току цепи положительный полюс источника соединяется со вспомогательным электродом — анодом, который находится в той же среде (грунт, вода), что и защищаемый объект.

Анод электрической цепи — специальное анодное заземление. Потенциал анода более положительный, чем потенциал защищаемого объекта. Следовательно, происходит его анодное растворение. Для увеличения срока службы анодов их обычно изготавливают из материалов, по возможности меньше подвергающихся анодному растворению, стойкими к другим химическим и физическим воздействиям, допускающих высокую токовую нагрузку и имеющих достаточно низкое сопротивление.

Таким образом, катодная защита заключается в том, что защищаемый объект отрицательно поляризуется и его потенциал сдвигается до величины, при которой значительно или полностью подавляется процесс коррозии металла.

Наряду с хорошо изолированными участками трубопроводов встречаются участки, имеющие как отдельные дефекты изоляционных покрытий, так и распределенные точечные повреждения. Трубопроводы с такими распределенными повреждениями, без катодной защиты поляризуются при контакте с электролитом грунта до величины естественного потенциала (Uест).

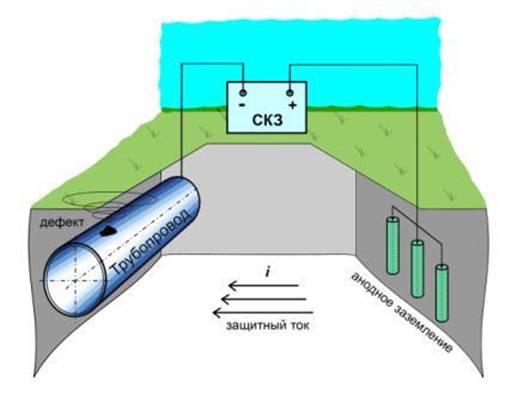

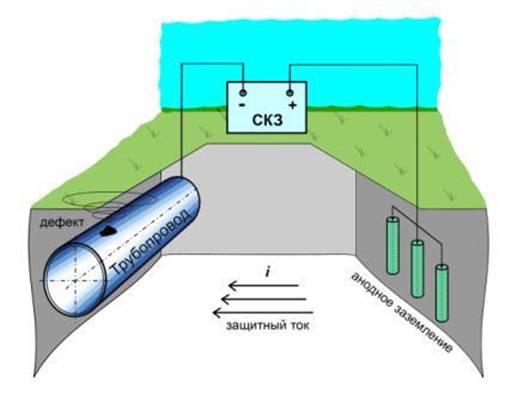

При включении станций катодной защиты (СКЗ) под действием защитного тока, протекающего через имеющиеся повреждения изоляционного покрытия, начинаются поляризационные процессы, изменяющие строение двойного электрического слоя на границе металл — электролит грунта.

Ток, идущий в цепи (положительный полюс СКЗ — анод — коррозионная среда — трубопровод — отрицательный полюс СКЗ), называется защитным током (см. рис.).

От источника тока электроны подаются на защищаемое сооружение, где электроны поступают на микроанод коррозионного элемента и подавляют его работу, и на микрокатод, где идет процесс восстановления ионов водорода.

Основным параметром, определяющим качество катодной защиты, является защитный потенциал — электродный потенциал металлоконструкции, при котором коррозионные реакции не идут вообще, либо идут с такой скоростью, что ими можно пренебречь.

На реальном изолированном трубопроводе имеется масса различных по размерам и форме сквозных дефектов в изоляционном покрытии. При катодной поляризации трубопровода поверхность металла в них в общем случае имеет различные потенциалы.

Катодная защита регламентируется путем поддержания необходимого защитного потенциала, который измеряется между трубопроводом и медносульфатным электродом сравнения.

Электрохимическая защита должна обеспечивать в течение всего срока эксплуатации непрерывную по времени катодную поляризацию трубопровода на всем его протяжении (и на всей его поверхности) таким образом, чтобы значения потенциалов на трубопроводе были (по абсолютной величине) не меньше минимального и не больше максимального значений.

Значения минимального и максимального защитных потенциалов в зависимости от условий прокладки и эксплуатации трубопровода приведены в таблицах 1 и 2.

На всех вновь построенных и реконструируемых трубопроводах должны быть обеспечены только поляризационные потенциалы (потенциалы без омической составляющей). До проведения комплексного обследования (3.9) с последующей реконструкцией допускается контроль защиты по потенциалу с омической составляющей. [ГОСТ Р 51164 , п.5.1]

Максимальные защитные потенциалы.

| Условия прокладки и эксплуатации трубопровода | Минимальный защитный потенциал относительно насыщенного медно-сульфатного электрода сравнения, В | |

| Поляризационный | С омической составляющей | |

| При прокладке трубопровода с температурой транспортируемого продукта выше 333 К (60 °С) в грунтах с удельным электрическим сопротивлением менее 10 Ом·м или при подводной прокладке трубопровода с температурой транспортируемого продукта выше 333 К (60 °С) | -1,10 | -1,50 |

| При других условиях прокладки трубопроводов: Ø с битумной изоляцией Ø с полимерной изоляцией | -1,15 -1,15 | -2,50 -3,50 |

| Примечания: 1. Для трубопроводов из упрочненных сталей с пределом прочности 0,6 МПа (6 кгс/см ) и более не допускаются поляризационные потенциалы более отрицательные, чем минус 1,10 В. 2. В грунтах с высоким удельным электрическим сопротивлением (более 100 Ом·м) допускаются более отрицательные потенциалы с омической составляющей, установленные экспериментально или расчетным путем в соответствии с НД. |

Минимальные защитные потенциалы.

| Условия прокладки и эксплуатации трубопровода | Минимальный защитный потенциал относительно насыщенного медно-сульфатного электрода сравнения, В | |

| Поляризационный | С омической составляющей | |

| Грунты с удельным электрическим сопротивлением не менее 10 Ом·м или содержанием водорастворимых солей не более 1 г на 1 кг грунта или при температуре транспортируемого продукта не более 293 К (20 °С) | -0,85 | -0,90 |

| Грунты с удельным электрическим сопротивлением менее 10 Ом·м или содержанием водорастворимых солей более 1 г на 1 кг грунта, или опасном влиянии блуждающих токов промышленной частоты (50 Гц) и постоянных токов, или при возможной микробиологической коррозии, или при температуре транспортируемого продукта более 293 К (20 °С) | -0,95 | -1,05 |

| Примечания: 1. Для трубопроводов, температура транспортируемого продукта которых не более 278 К (5 °С), минимальный поляризационный защитный потенциал равен минус 0,80 В относительно насыщенного медно-сульфатного электрода сравнения. 2. Минимальный защитный потенциал с омической составляющей при температуре транспортируемого продукта от 323 К (50 °С) до 343 К (70 °С) — минус 1,10 В; от 343 К (70 °С) до 373 К (100 °С) — минус 1,15 В. 3. Для грунтов с высоким удельным сопротивлением (более 100 Ом·м) значения минимального потенциала с омической составляющей должны быть определены экспериментально или расчетным путем в соответствии с НД. |

Катодная защита является вспомогательным видом защиты, поэтому обычно катодная защита используется совместно с изоляционными покрытиями, нанесенными на наружную поверхность защищаемого сооружения. В ином случае катодная поляризация неизолированного трубопровода до величины минимального защитного потенциала требовала бы значительных защитных токов. Поверхностное покрытие уменьшает необходимый защитный ток на несколько порядков. Так для катодной защиты стали с хорошим покрытием в почве требуется всего j=0,01˜0,2 мА/мм2. По мере разрушения покрытия и оголения металла катодный ток должен возрастать для обеспечения защиты трубопровода. Качество наружного покрытия на защищаемой поверхности определяет интегральную площадь неизолированного металла, контактирующего с электролитом, и также ток, который будет протекать через покрытие. Ток, необходимый для катодной защиты трубопровода, почти полностью зависит от качества покрытия.

Катодная защита по принципу действия аналогична протекторной, но более эффективна, и применяется для ликвидации анодных зон трубопроводов. Она применяется, как правило, для предохранения подземных трубопроводов от почвенной коррозии.

Особенности ЭХЗ трубопроводов

Главной причиной выхода трубопроводов из строя (частичной разгерметизации или полного разрушения отдельных элементов) является коррозия металла. В результате образования на поверхности изделия ржавчины на его поверхности появляются микроразрывы, раковины (каверны) и трещины, постепенно приводящие к выходу системы из строя. Особенно эта проблема актуальна для труб, пролегающих под землёй и всё время соприкасающихся с грунтовыми водами.

Принцип действия катодной защиты трубопроводов от коррозии предполагает создание разности электрических потенциалов и реализуется двумя вышеописанными способами.

После проведения измерений на местности было установлено, что необходимый потенциал, при котором замедляется любой коррозионный процесс, составляет –0,85 В; у находящихся же под слоем земли элементов трубопровода его естественное значение равно –0,55 В.

Чтобы существенно замедлить процессы разрушения материалов, нужно добиться снижения катодного потенциала защищаемой детали на 0,3 В. Если добиться этого, скорость коррозии стальных элементов не будет превышать значений 10 мкм/год.

Одну из самых серьёзных угроз металлическим изделиям представляют блуждающие токи, то есть электрические разряды, проникающие в грунт вследствие работы заземлений линий энергопередачи (ЛЭП), громоотводов или передвижения по рельсам поездов. Невозможно определить, в какое время и где они проявятся.

Разрушающее воздействие блуждающих токов на стальные элементы конструкций проявляется, когда эти детали обладают положительным электрическим потенциалом относительно электролитической среды (в случае трубопроводов – грунта). Катодная методика сообщает защищаемому изделию отрицательный потенциал, в результате чего опасность коррозии из-за этого фактора исключается.

Оптимальным способом обеспечения контура электрическим током является использование внешнего источника энергии: он гарантирует подачу напряжения, достаточного для «пробивания» удельного сопротивления грунта.

Обычно в роли такого источника выступают воздушные линии энергопередачи с мощностями 6 и 10 кВт. В случае отсутствия на участке пролегания трубопровода ЛЭП следует использовать генераторы мобильного типа, функционирующие на газе и дизельном топливе.

Электрохимзащита (ЭХЗ)

Средства противокоррозионной защиты

- Коррозия подземных трубопроводов и защита от нее

- Установки катодной защиты

- Установки дренажной защиты

- Установки гальванической защиты

- Установки с протяженными или распределенными анодами.

1. Коррозия подземных трубопроводов и защита от нее

Коррозия подземных трубопроводов является одной из основных причин их разгерметизации вследствие образования каверн, трещин и разрывов. Коррозия металлов, т.е. их окисление — это переход атомов металла из свободного состояния в химически связанное, ионное. При этом атомы металла теряют свои электроны, а окислители их принимают. На подземном трубопроводе за счет неоднородности металла трубы и из-за неоднородности грунта (как по физическим свойствам, таки по химическому составу) возникают участки с различным электродным потенциалом, что обуславливает образование гальванических коррозионных. Важнейшими видами коррозии являются: поверхностная (сплошная по всей поверхности), местная в виде раковин, язвенная, щелевая и усталостное коррозионное растрескивание. Два последних вида коррозии представляют наибольшую опасность для подземных трубопроводов. Поверхностная коррозия лишь в редких случаях приводит к повреждениям, тогда как по причине язвенной коррозии происходит наибольшее число повреждений. Коррозионная ситуация, в которой находится металлический трубопровод в грунте, зависит от большого количества факторов, связанных с грунтовыми и климатическими условиями, особенностями трассы, условиями эксплуатации. К таким факторам относятся:

- влажность грунта,

- химический состав грунта,

- кислотность грунтового электролита,

- структура грунта,

- температура транспортируемого газа

Наиболее сильным отрицательным проявлением блуждающих токов в земле, вызываемое электрифицированным рельсовым транспортом постоянного тока, является электрокоррозионное разрушение трубопроводов. Интенсивность блуждающих токов и их влияние на подземные трубопроводы зависит от таких факторов, как:

- переходное сопротивление рельс-земля;

- продольное сопротивление ходовых рельсов;

- расстояние между тяговыми подстанциями;

- потребление тока электропоездами;

- число и сечение отсасывающих линий;

- удельное электрическое сопротивление грунта;

- расстояние и расположение трубопровода относительно пути;

- переходное и продольное сопротивление трубопровода.

Следует отметить, что блуждающие токи в катодных зонах оказывают защитное воздействие на сооружение, поэтому в таких местах катодная защита трубопровода может быть осуществлена без больших капитальных затрат.

Методы защиты подземных металлических трубопроводов от коррозии подразделяются на пассивные и активные.

Пассивный метод защиты от коррозии предполагает создание непроницаемого барьера между металлом трубопровода и окружающим его грунтом. Это достигается нанесением на трубу специальных защитных покрытий (битум, каменноугольный пек, полимерные ленты, эпоксидные смолы и пр).

На практике не удается добиться полной cплошности изоляционного покрытия. Различные виды покрытия имеют различную диффузионную проницаемость и поэтому обеспечивают различную изоляцию трубы от окружающей среды. В процессе строительства и эксплуатации в изоляционном покрытии возникают трещины, задиры, вмятины и другие дефекты. Наиболее опасными являются сквозные повреждения защитного покрытия, где, практически, и протекает грунтовая коррозия.

Так как пассивным методом не удается осуществить полную защиту трубопровода от коррозии, одновременно применяется активная защита, связанная с управлением электрохимическими процессами, протекающими на границе металла трубы и грунтового электролита. Такая защита носит название комплексной защиты.

Активный метод защиты от коррозии осуществляется путем катодной поляризации и основан на снижении скорости растворения металла по мере смещения его потенциала коррозии в область более отрицательных значений, чем естественный потенциал. Опытным путем установили, что величина потенциала катодной защиты стали составляет минус 0,85 Вольт относительно медносульфатного электрода сравнения. Так как естественный потенциал стали в грунте примерно равен -0,55…-0,6 Вольта, то для осуществления катодной защиты необходимо сместить потенциал коррозии на 0,25…0,30 Вольта в отрицательную сторону.

Прилагая между поверхностью металла трубы и грунтом электрический ток, необходимо достигнуть снижения потенциала в дефектных местах изоляции трубы до значения ниже критерия защитного потенциала, равного — 0,9 В. В результате этого скорость коррозии значительно снижается.

2. Установки катодной защиты Катодную защиту трубопроводов можно осуществить двумя методами:

- применением магниевых жертвенных анодов-протекторов (гальванический метод);

- применением внешних источников постоянного тока, минус которых соединяется с трубой, а плюс — с анодным заземлением (электрический метод).

В основу гальванического метода положен тот факт, что различные металлы в электролите имеют различные электродные потенциалы. Если образовать гальванопару из двух металлов и поместить их в электролит, то металл с более отрицательным потенциалом станет анодом и будет разрушаться, защищая, тем самым, металл с менее отрицательным потенциалом. На практике в качестве жертвенных гальванических анодов используются протекторы из магниевых, алюминиевых и цинковых сплавов.

Применение катодной защиты с помощью протекторов эффективно только в низкоомных грунтах (до 50 Ом-м). В высокоомных грунтах такой метод необходимой защищенности не обеспечивает. Катодная защита внешними источниками тока более сложная и трудоемкая, но она мало зависит от удельного сопротивления грунта и имеет неограниченный энергетический ресурс.

В качестве источников постоянного тока, как правило, используются преобразователи различной конструкции, питающиеся от сети переменного тока. Преобразователи позволяют регулировать защитный ток в широких пределах, обеспечивая защиту трубопровода в любых условиях.

В качестве источников питания установок катодной защиты используются воздушные линии 0,4; 6; 10 кВ. Защитный ток, накладываемый на трубопровод от преобразователя и создающий разность потенциалов «труба-земля», распределяется неравномерно по длине трубопровода. Поэтому максимальное по абсолютной величине значение этой разности находится в точке подключения источника тока (точке дренажа). По мере удаления от этой точки разность потенциалов «труба-земля» уменьшается. Чрезмерное завышение разности потенциалов отрицательно влияет на адгезию покрытия и может вызвать наводораживание металла трубы, что может стать причиной водородного растрескивания. Катодная защита является одним из методов борьбы с коррозией металлов в агрессивных химических средах. Она основана на переводе металла из активного состояния в пассивное и поддержании этого состояния при помощи внешнего катодного тока. Для защиты подземных трубопроводов от коррозии по трассе их залегания сооружаются станции катодной защиты (СКЗ). В состав СКЗ входят источник постоянного тока (защитная установка), анодное заземление, контрольно-измерительный пункт, соединительные провода и кабели. В зависимости от условий защитные установки могут питаться от сети переменного тока 0,4; 6 или 10кВ или от автономных источников. При защите многониточных трубопроводов, проложенных в одном коридоре, может быть смонтировано несколько установок и сооружено несколько анодных заземлений. Однако, учитывая то, что при перерывах в работе системы защиты, из-за разности естественных потенциалов соединенных глухой перемычкой труб, образуются мощные гальванопары, приводящие к интенсивной коррозии, соединение труб с установкой должно осуществляться через специальные блоки совместной защиты. Эти блоки не только разъединяют трубы между собой, но и позволяют устанавливать оптимальный потенциал на каждой трубе. В качестве источников постоянного тока для катодной защиты на СКЗ в основном используются преобразователи, которые питаются от сети 220 В промышленной частоты. Регулировка выходного напряжения преобразователя осуществляется вручную, путем переключения отводов обмотки трансформатора, или автоматически, с помощью управляемых вентилей (тиристоров). Если установки катодной защиты работают в условиях, изменяющихся во времени, которые могут обусловливаться воздействием блуждающих токов, изменением удельного сопротивления грунта или другими факторами, то целесообразно предусматривать преобразователи с автоматическим регулированием выходного напряжения. Автоматическое регулирование может осуществляться по потенциалу защищаемого сооружения (преобразователи потенциостаты) или по току защиты (преобразователи гальваностаты).

3. Установки дренажной защиты

Электрический дренаж является наиболее простым, не требующим источника тока видом активной защиты, так как трубопровод электрически соединяется с тяговыми рельсами источника блуждающих токов. Источником защитного тока является разность потенциалов трубопровод-рельс, возникающая в результате работы электрифицированного железнодорожного транспорта и наличия поля блуждающих токов. Протекание дренажного тока создает требуемое смещение потенциала на подземном трубопроводе. Как правило, в качестве защитного устройства используется плавкие предохранители, однако находят применение и автоматические выключатели максимальной нагрузки с возвратом, то есть восстанавливающие цепь дренажа после спадания опасного для элементов установки тока. В качестве поляризованного элемента используются вентильные блоки, собранные из нескольких, соединенных параллельно лавинных кремниевых диодов. Регулирование тока в цепи дренажа осуществляется изменением сопротивления в этой цепи путем переключения активных резисторов. Если применение поляризованных электродренажей неэффективно, то используется усиленные (форсированные) электродренажи, представляющие собой установку катодной защиты, в качестве анодного заземлителя которой используются рельсы электрифицированной железной дороги. Ток форсированного дренажа, работающего в режиме катодной защиты, не должен превышать 100А, и применение его не должно приводить к появлению положительных потенциалов рельсов относительно земли, чтобы исключить коррозию рельсов и рельсовых скреплений, а также присоединенных к ним конструкций.

Электродренажную защиту допускается подключать к рельсовой сети непосредственно лишь к средним точкам путевых дроссель-трансформаторов через два на третий дроссельный пункт. Более частое подключение допускается, если в цепи дренажа включено специальное защитное устройство. В качестве такого устройства может быть использован дроссель, полное входное сопротивление которого сигнальному току системы СЦБ магистральных железных дорог частотой 50 Гц составляет не менее 5 Ом.

4. Установки гальванической защиты

Установки гальванической защиты (протекторные установки) применяются для катодной защиты подземных металлических сооружений в тех случаях, когда применение установок, питающихся от внешних источников тока, экономически не целесообразно: отсутствие линий электропитания, небольшая протяженность объекта и т.п.

Обычно протекторные установки применяются для катодной защиты следующих подземных сооружений:

- резервуаров и трубопроводов, не имеющих электрических контактов со смежными протяженными коммуникациями;

- отдельных участков трубопроводов, которые не обеспечиваются достаточным уровнем защиты от преобразователей;

- участков трубопроводов, электрически отсеченных от магистрали изолирующими соединениями;

- стальных защитных кожухов (патронов), подземных резервуаров и емкостей, стальных опор и свай и других сосредоточенных объектов;

- линейной части строящихся магистральных трубопроводов до введения в строй установок постоянной катодной защиты.

Достаточно эффективную защиту протекторными установками можно осуществить в грунтах с удельным электросопротивлением не более 50 Ом.

5. Установки с протяженными или распределенными анодами.

Как уже отмечалось, при применении традиционной схемы катодной защиты распределение защитного потенциала вдоль трубопровода неравномерно. Неравномерность распределения защитного потенциала приводит как к избыточной защите вблизи точки дренажа, т.е. к не-производительному расходу электроэнергии, так и к уменьшению защитной зоны установки. Этого недостатка можно избежать используя схему с протяженными или распределенными анодами. Технологическая схема ЭХЗ с распределенными анодами позволяет увеличить длину защитной зоны по сравнению со схемой катодной защиты с сосредоточенными анодами, а также обеспечивает более равномерное распределение защитного потенциала. При применении технологической схемы ЗХЗ с распределенными анодами могут использоваться различные схемы размещения анодных заземлений. Наиболее простой является схема с анодными заземлениями, равномерно установленными вдоль газопровода. Регулировка защитного потенциала осуществляется путем изменения тока анодного заземления при помощи регулировочного сопротивления или любого другого устройства, обеспечивающего изменение тока в необходимых пределах. В случае выполнения заземлений из нескольких заземлителей регулировка защитного тока может осуществляться за счет изменения числа включенных заземлителей. В общем случае заземлители, ближайшие к преобразователю, должны иметь более высокое переходное сопротивление. Протекторная защита Электрохимическая защита при помощи протекторов основана на том, что за счет разности потенциалов протектора и защищаемого металла в среде, представляющей собой электролит, происходит восстановление металла и растворение тела протектора. Поскольку основная масса металлических конструкций в мире делается из железа, в качестве протектора могут использоваться металлы с более отрицательным, чем у железа, электродным потенциалом. Их три — цинк, алюминий и магний. Основное отличие магниевых протекторов — наибольшая разность потенциалов магния и стали, благотворно влияющая на радиус защитного действия, который составляет от 10 до 200 м, что позволяет использовать меньшее количество магниевых протекторов, чем цинковых и алюминиевых. Кроме того, у магния и магниевых сплавов, в отличие от цинка и алюминия, отсутствует поляризация, сопровождаемая уменьшением токоотдачи. Эта особенность определяет основное применение магниевых протекторов для защиты подземных трубопроводов в грунтах с высоким удельным сопротивлением