Мы носим одежду, пользуемся другими предметами текстильной промышленности, но порой не задумываемся о процессе их создания. Они выполняются из материалов, для изготовления которых применяется ткацкий станок. Это приспособление используется в течение нескольких тысячелетий, имеет свою историю и особенности.

Что такое ткацкий станок?

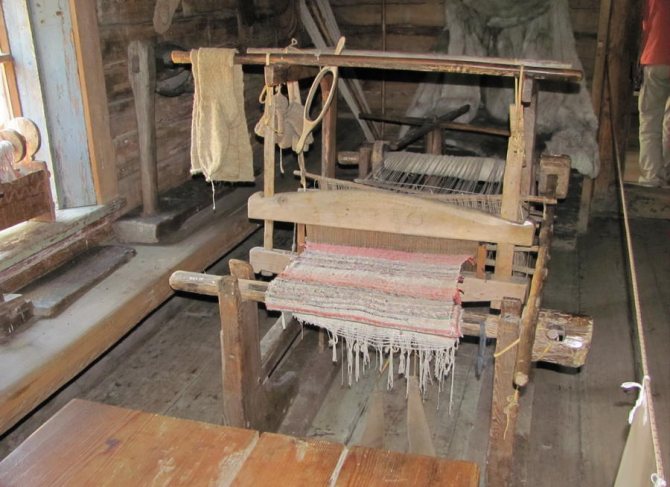

Он представляет собой оборудование, необходимое в текстильной промышленности. Ткацкий станок – это устройство, на котором производятся полотна разной фактуры и состава – хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые, льняные и другие ткани. Это могут быть плетеные, гладкие, ворсовые материалы, применяемые для изготовления одежды, бытового текстиля, ковров и прочих изделий. Еще одно название такого приспособления – кросна.

Устройство ткацкого станка

Конструкция обладает рядом особенностей в связи со своим функционалом. Ткацкий стан имеет такую конструкцию:

- Основными его частями являются ремизки – рабочая часть в виде движущихся рамок.

- Фиксируются эти элементы посредством проволочных шпилек.

- Для крепления нитей приспособление оснащено держателем.

- За продевание петель устройством отвечает проборный крючок.

- С помощью закладных планок сохраняется гладкость и ровность тканых основ.

Как работает ткацкий станок?

Принцип его действия несложен. Используется домашний ткацкий станок или промышленный, алгоритм его работы таков:

- В глазки ремизок продеваются нити.

- При поднятии первой рамки происходит поднятие четных нитей, а нечетные находятся внизу.

- Между их рядами подбрасывается челнок, в котором расположена шпуля с поперечной нитью (утком). Она разматывается, после чего ложится между нитями тканой основы, состоящей из продольных нитей.

- После перемещения челнока первая поднявшаяся планка возвращается на место.

- Когда поперечная нить вплетена в основу, состоящую из продольных нитей, она плотно фиксируется к последней посредством металлического гребня. Так работает ткацкий станок, оснащенный бердо.

- Следующим шагом происходит подъем второй ремизки для перемещения нечетных нитей поверх четных. Поперечные волокна ложатся на продольные посредством пробрасывания челнока в обратную сторону.

- Нечетные нити основы прикрываются четными благодаря тому, что ремизка опускается.

- Волокно прибивается металлическим гребнем.

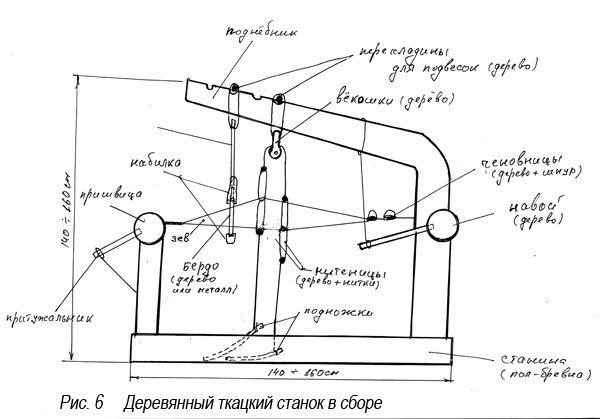

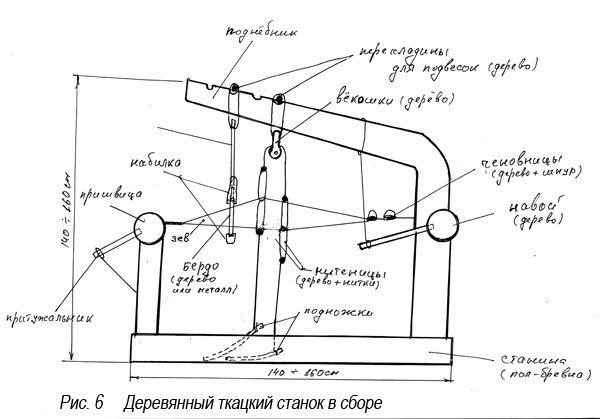

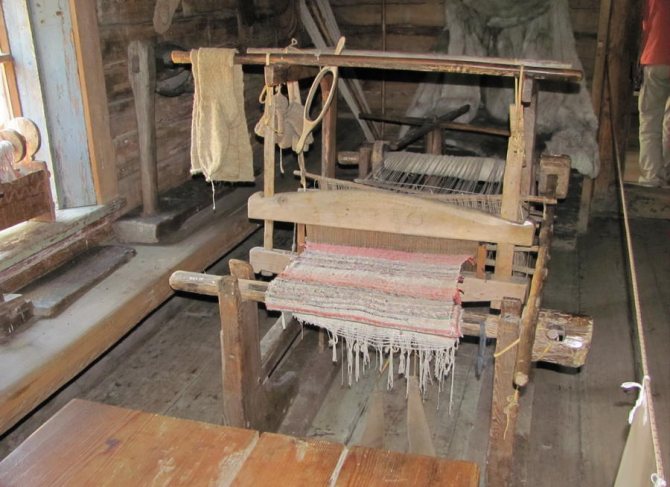

Конструкция деревянного ткацкого станка в различных местностях была примерно одинакова. Главные отличия были в выборе материала, отсюда и подход к компоновке ткацкого станка.

В нашей местности станина ткацкого станка изготавливалась из целиковой плахи в полбревна, в которой стационарно закреплялась Г- образная верхняя часть станины, которая обычно выпиливалась или вытесывалась из целого куска древесины. Для этого выбирали гнутую часть ствола дерева или часть дерева с корнем. При сборе станка две такие станины ставятся параллельно друг другу и больше ничем не скрепляются. За счет своей массивности они обеспечивают требуемую жесткость и устойчивость станка. Дополнительную жесткость конструкции станка придавают деревянные валы, которые имеют ограничительные диски с обеих сторон станины. Чертежи старинного ткацкого станка представлены на рисунках 1-6. Как варианты, представлены типы станин деревянных ткацких станков. Часто используется тип станины с дополнительной опорой для навоя, как с цельногнутым поднебником, так и с составным (рис.5б).Встречается конструкция станин, в которых нет нижних массивных плах, а станина стоит на своих вертикальных опорах. В этом случае в конструкции деревянного ткацкого станка предусмотрены поперечные балки, скрепляющие станины между собой и обеспечивающие необходимую жесткость.

Балки (рис.7) заходили концами в выдолбленные отверстия станины и обычно закреплялись деревянными клиньями. Задний и передний валы станка (рис.2 и рис.3) изготавливались из круглого ствола. Навой или задний вал имеет фиксирующие диски для фиксации станин по ширине. Такая форма навоя обеспечивает кроме самой фиксации вала дополнительную жесткость конструкции при установке тяжелых станин без поперечного крепления. Один из наружных торцов вала делается в виде широкого диска или головки, в котором выдалбливаются квадратные углубления. В эти углубления при работе станка будет вставляться притужальник. В самом теле вала подлине рабочей части (по ширине основы) прямоугольный паз, в который будет вставляться рейка с привязанными к ней нитями основы. Рейка фиксируется в пазу веревочками, продетыми в сквозные отверстия, сделанные по концам паза. Передний вал деревянного ткацкого станка имеет несколько другую форму. Этот вал (пришвица) не имеет фиксирующих дисков. С одной стороны вала находится такая же головка с углублениями для притужальника. В поперечном сечении вала также по всей рабочей длине имеется сквозной пропил, через которые продеваются нити основы и привязываются к валу.

При снаряжении станка оба вала можно поставить притужальником слева или справа. Правда, если на навой уже навита основа, его можно поставить только в одном положении — чтобы нити уходили сверху. Каким образом ставить валы, решает сам ткач — ему работать.

В нашем бабушкином доме станок всегда собирался так, чтобы задний притужальник находился слева, а передний справа, причем задний притужальник был сделан в виде длинного черенка, который не привязывался веревкой к станине, а просто упирался в пол возле рабочего места. Процедура подмотки валов, после того, как край половика упрется в бердо, проходила следующим образом: — бабушка наклонялась на стуле, брала левой рукой нижний конец заднего притужальника, вынимала его из головки навоя, затем правой рукой за передний притужальник подматывала пришвицу, вставляла левый притужальник в навой, клала его конец на пол и натягивала правый притужальник, завязывая его каким-то хитрым быстрым узлом. Все это делалось за несколько секунд, не вставая со стула.

Самым основным узлом станка является бердо. Оно представляет собой ряд плоских зубьев из дерева или металла, закрепленных в двух направляющих (верхней и нижней) на определенном расстоянии друг от друга. Это расстояние зависит от того, какую частоту будет иметь основа. Для ткания половиков основа гораздо реже, для изготовления ткани основа должна очень частой. Поэтому бердо может меняться для одного станка. Само бердо вставляется в деревянную рамку — набилку и подвешивается к перекладинам на веревки или сыромятную кожу. Размер берда принято считать в пасмах. Пасма — это трицать зубьев берда. В старые времена зубья для берда изготавливали из деревянных плоских реечек (типа палочек для мороженого) из твердых пород древесины. Зубья прикрепляли к деревянным составным поперечинам, привязавая их специальной нитью. Расстояние между зубьями тоже зависело от количества ниток.

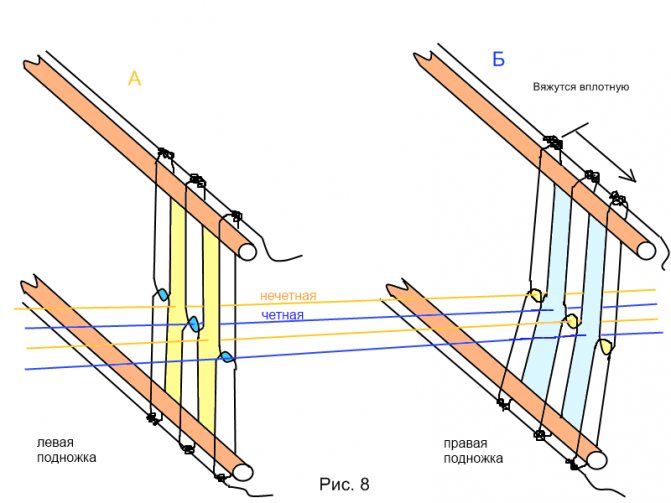

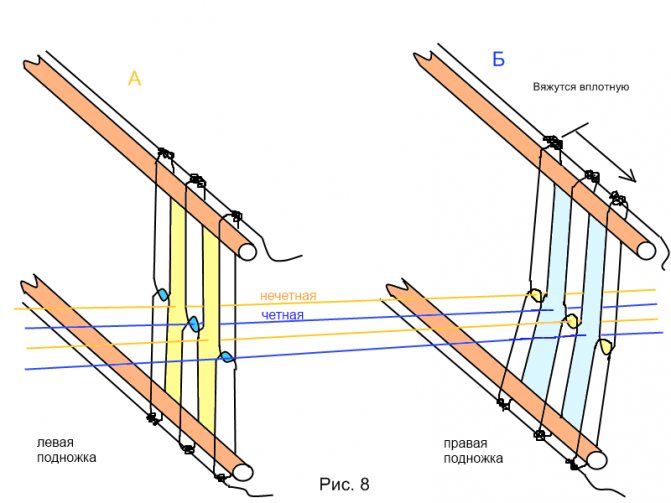

Это была очень сложная конструкция и сделать бердо было целой наукой, которой владели редкие мастера. Теперь, вероятно, это умение уже утеряно, деревянные берда, в основном, пришли в негодность и на старинных деревянных ткацких станках все чаще в набилки вставляется металлическое бердо, отпиленное по нужному размеру. Для ткания половиков можно применять также бердо с большой частотой зубьев, просто при снаряжении станка нити продергиваются через определенное количество зубьев. Нитеницы для деревянного ткацкого станка приготавливаются по старинному методу. Нитеница состоит из двух круглых поперечин диаметром 1.5 — 2 сантиметра длиной в рабочую ширину станка. На каждой поперечине плотно друг к другу расположены ниточные петли, размером в растянутом виде 12-20 см. Каждая петля одной поперечины захватывает соответствующую петлю противоположной поперечины. Количество петель на каждой поперечине должно быть не меньше количества парных ниток. Концы верхних поперечин двух нитениц соединены веревкой через деревянный блок — векошку. Векошки подвешены на перекладине, которая лежит в гнезде поднебья. Нижние перекладины посредине привязаны веревками к подножкам. Схема прохождения нитей основы через нитеницы представлена на рис.8. Каждая нечетная нить проходит через внутреннюю петлю нитеницы Б и через межпетлевое пространство нитеницы А. Каждая четная нить проходит через межпетлевое пространство нитеницы Б и через внутреннюю петлю нитеницы А. Получился ремизный аппарат.

Теперь, если нажать ногой на левую подножку (согласно схеме), то нитеница А опустится вниз, а нитеница Б за счет соединения через блоки поднимется вверх. При этом четные нити внутри петель в нитенице А подтянутся вниз, а нечетные, находящиеся внутри петель нитеницы Б, поднянутся вверх. Внутри межпетлевого пространства нити спокойно переместятся куда им нужно. Попеременно работая подножками, раскрываем зев то в одном, то в другом положении. Конструкция векошки вопросов не вызывает. Это подвесной блочок, выполненный из дерева, подвешенный веревкой на перекладину. На фотографии деревянного ткацкого станка можно увидеть две плоских реечки, расположенные в слое основы сразу при выходе с навоя. Это так называемые ченовницы. На одной ченовнице нечетные нити находятся сверху и уложены по порядку, четные — снизу. На следующей ченовнице нити основы меняются местами — нечетная уходит вниз, четная наверх. Это сделано для того, чтобы при обрыве нити и возникновении какой-либо путаницы можно было легко восстановить прошивку станка. Чтобы освободившаяся нить не убежала, края ченовницы сединены отдельной суровой нитью. Для крепления нити по концам ченовницы сделаны два отверстия. После подмотки валов ченовницы сдвигаются ближе к навою.

Ткацкий станок – история

Люди научились плетению циновок из камыша, ветвей деревьев, после чего освоили аналогичную технику с использованием волокон. Важные моменты в истории развития устройства:

- Первый ткацкий станок был вертикальным, а изобрели его в 1550 г. до н. э. Это было примитивное приспособление, на котором по одну сторону свисали продольные, а по другую – поперечные нити. Плетение занимало много времени и сил.

- В 1733 году Джоном Кейном – английским суконщиком – был изобретен механический челнок. Им ткацкий станок оснащался для перебрасывания нити. Благодаря этому изобретению сокращались трудовые и временные затраты на изготовление полотен, появилась возможность производить их широкими.

- В 1785 году Эдмундом Картрайтом был запатентован механический станок с ножным приводом. Устройство дорабатывалось другими изобретателями и было усовершенствовано к 30-м годам 19 века.

- В 1879 году Вернером фон Сименсом было создано электрическое приспособление.

- В 1896 году был представлен автоматический ткацкий станок. Современные устройства являются потомками этого приспособления.

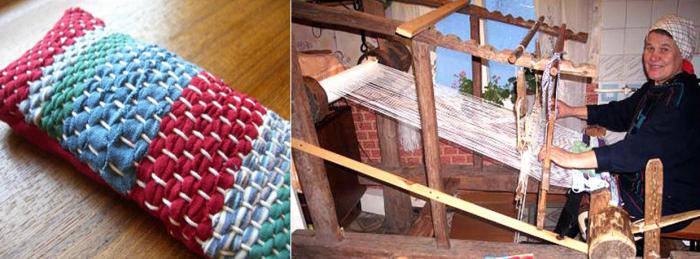

История славянского тканого коврика

У славян изготовление напольных ковриков, дорожек, покрывал относилось к «низовым» техникам. Первоначально этим ремеслом занимались лишь на потребу простых людей. Изделия эти не предполагали высокого уровня мастерства, как того требуют плетение кружев, ткачество тонких тканей. И приспособления для их изготовления применялись самые примитивные.

Да и ткали чаще всего напольные дорожки из старых матерчатых вещей, которые отслужили свой срок. В качестве основы использовали крепкие прочные нити, а вот поперечными были полоски тканей. Домотканые дорожки у славян были популярными в 19-м веке.

Иногда использовали для ткачества ковриков отходы льна, солому. Такие изделия клали обычно у самого входа в избы. Для изготовления и тех и других чаще всего использовали ткацкий деревенский станок, сколоченный из дерева.

Схема работы довольна проста. Между натянутыми нитями основы способом переплетения протягиваются поперечные нити. Периодически их требуется уплотнять специальными бердами, напоминающими расчёски. Ими сбивались поперечные ряды в сплошное полотно.

Виды ткацких станков

Существует несколько классификаций устройства. В соответствие с принципом работы механизма оно делится на такие разновидности:

- ручной ткацкий станок;

- механический;

- полумеханический;

- автоматизированный.

В зависимости от метода прокладывания нити приспособление может быть:

- пневматическим;

- гидравлическим;

- рапирным.

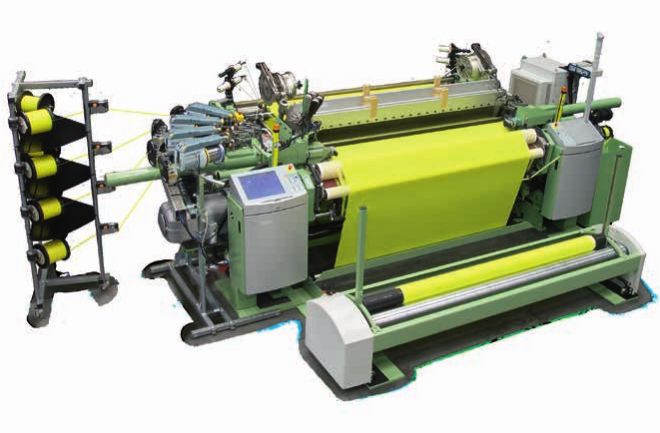

Пневматический ткацкий станок

Этот вид приспособления используется для производства материалов из пряжи, химических комплексных волокон. Ткацкий современный пневматический станок имеет такую особенность – поперечная нить протягивается в зев посредством силы давления сжатого воздуха, который подается через трубопроводы от компрессора. Этот вид приспособления применяется для изготовления тканей с простым плетением, имеющих плотность поверхности максимум 200 г/кв.м.

Гидравлический ткацкий станок

Эта разновидность устройства применяется для изготовления синтетических материалов, не смачиваемых водой. Такая ткацкая машина имеет конструкцию, предусматривающую протягивание нити посредством капельной струи воды. Последняя выбрасывается из сопла под воздействием давления. Скорость укладывания поперечной нити на таком устройстве может достигать 35 м/сек.

Рапирный ткацкий станок

Эта разновидность приспособления используется для производства как синтетических, так и натуральных тканей. С его помощью изготавливаются технически фильтрованные и смешанные суровые ткани. Можно использовать рапирный ткацкий станок для половиков и других изделий с грубой фактурой. На этом устройстве поперечная нить в зев протягивается посредством захватов, которые зафиксированы на концах рапир (гибких металлических лент), выполняющих возвратно-поступательные движения.

Наследие

Разработки Картрайта сыграли важную роль в развитии текстильной промышленности. Ткачество стал заключительным этапом механизации производства. Это было связано со сложностью создания четкого взаимодействия шестеренок, рычагов и пружин, имитирующего координацию рук и глаз. Несмотря на целый ряд минусов, станок Картрайта позволял ускорять изготовление всех видов тканей.

Еще одним важным изобретением Картрайта стало создание гребнечесальной машины, которую он запатентовал в 1789 году. Также ученый придумал кордельер, который представлял собой машину для изготовления веревок. Исследователь получил патент на это устройство в 1792 году. Также ученый сделал паровую машину, в которой вместо воды применялся спирт.

При этом Картрайт был не только изобретателем важных устройств, которые внесли весомый вклад в науку. В свое время он также считался уважаемым поэтом, который создал много интересных произведений.

Эдмунд Картрайт – великий британский ученый, который оказал значительное влияние на развитие текстильной промышленности. Самым важным достижением исследователя стало создание ткацкого станка, который позволил существенно упростить изготовление различных видов тканей. Также ученому удалось создать устройство для изготовления веревок и паровую машину, которая могла работать на основе спирта.

Как выбрать ткацкий станок?

На какие критерии стоит обратить внимание при покупке:

- Настольный ткацкий станок или напольный. Первый вариант имеет меньший вес и размеры по сравнению со вторым. Благодаря своей компактности он занимает меньше места, его удобнее транспортировать. Работать проще с напольным типом устройства. Используя такой станок для ткачества, можно применять разные аксессуары для этого занятия.

- Если планируете создавать ковры, гобелены, лучше остановиться на вертикальной модели устройства. Для изготовления обычных материалов подойдет ткацкий горизонтальный станок.

- Для удобства работы следует выбирать автоматическое приспособление, потому что в механическом варианте придется вручную периодически заряжать шпульку в челнок.

- Плотность берда. Она измеряется количеством нитей на 10 см основы ткани. Чем их больше, тем тоньше волокно можно использовать для ткачества. Например, бердо плотностью 20/10 применяется для обработки толстых шерстяных нитей, а 40/10 – для тонких волокон. Универсальной считается плотность 30/10 – с его использованием можно ткать материалы из нитей средней толщины и толстые нити.

- Ширина станка. Она подбирается в зависимости от ширины производимых полотен. Оптимальный показатель – 50-70 см, но если устройство приобретается для ребенка, ему удобнее будет работать с приспособлением шириной 20-40 см.

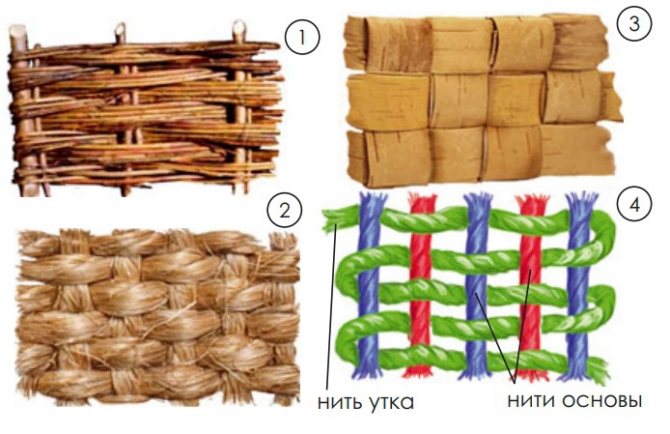

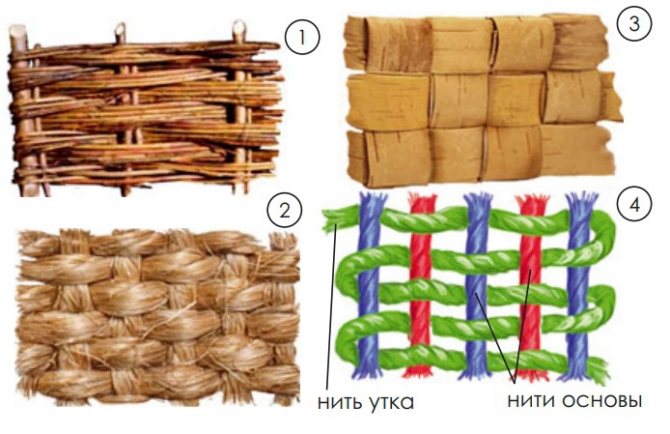

От корзины к полотну

Рассмотрите ткань — отдельные нити там переплетаются, как прутья в корзине. Плетение намного древнее ткачества. Люди ещё шили одежду из шкур, но уже плели из гибких прутьев корзины, из лыка (мягкой части коры) — кузовки, из стеблей растений — циновки. Технологию плетения использовали и при изготовлении тканей, она стала основой ткачества.

Плетение: 1. Из прутьев (корзина) 2. Из лыка (кузовок) 3. Из стеблей (циновка) 4. Плетёная основа ткани

Ткацкий станок своими руками

Для самостоятельного создания устройства понадобится:

- шпагат (можно использовать хлопчатобумажную нить);

- ножницы;

- деревянную рейку;

- картинную раму из дерева, ширина которой и будет шириной ткацкого станка.

Как сделать ткацкий станок своими руками?

- Двойным узлом зафиксируйте нить или шпагат к нижнему левому углу рамы, после чего нужно провести клубок через нее и перекинуть нить сквозь верхнюю планку. Спустите нить к нижней перекладине. Движения выполняются как «8». Следите, чтобы нить натягивалась равномерно и не провисала.

- Используя такой ткацкий домашний станок, ширину изделия вы задаете шириной основы из нитей или шпагата. Закончив натяжку, зафиксируйте второй край двойным узлом.

- Разделите нити на 2 части, разместив между ними деревянную рейку в месте, где они перекрещиваются.

- Передвиньте планку к верхней части рамы.

- Устройство готово, на нем можно работать.

Техника ткачества

Основывается работа станка на том, что чётные нити основы пропускаются в отверстия вертикальной рамки. Сначала движением ноги эта деталь опускается вниз. В результате между нитями основы образуется просвет, в который и пропускается челнок.

Следующий ряд выполняется с перемещением рамки вверх. В результате чётные нити поднимаются, снова образуя просвет. Уточная нить проходит, а на материале получается «корзиночное», шахматное плетение.

Бердами мастер уплотняет ряды, сбивая их в полотно. Некоторые станки имеют механизированные приспособления для произведения этого действия, что значительно облегчает работу.

Важно учитывать необходимость регулировки натяжения нитей основы. Для этого используются винты, которые мастер имеет возможность откручивать либо закручивать по своему усмотрению.

Также нужно взять во внимание расстояние между нитями основы. Возможность регулирования его также расширит функциональность приспособления.

Изготовление ткацкого станка, в котором предусмотрено механизированное прокладывание утка, ещё больше облегчит работу и позволит добиться улучшения качества изделий.

Как пользоваться ткацким станком?

Если подобная деятельность в новинку, учтите такие рекомендации:

- Для первых изделий, которые производите, лучше использовать шерстяные нити со средней толщиной или смесовые нити. Они пружинят, имеют оптимальный уровень растяжения, благодаря чему компенсируются недостатки заправки.

- Если ранее не использовали ткацкие станки для домашнего рукоделия, не начинайте работу с применения тонких волокон – льна, хлопчатобумажных вариантов, шелка.

- Для основы нужно использовать прочное сырье. Если оно пушистое, скользкое, легко рвется, его можно применять только для поперечных рядов.

- Наматывая основу на вал, нужно проложить полосы картона с интервалом 3-5 см между рядами нитей для равномерного их распределения.

- Когда меняете волокна основы, проверяйте узел связывания на прочность.

- Меняя концы поперечных нитей, между собой их не связывайте. Они фиксируются накладыванием друг на друга внахлест (3-4 см).

Заправка ткацкого станка

Под ней понимается наматывание основы на навой. Механический ткацкий станок заправляется так:

- Зафиксируйте прочную нить на дальней планке берда. Длина первой должна превышать длину второго на 15 см. Второй ее конец прикрепите к тонкому крючку.

- Носик крючка введите в первый зубец берда, который расположен ближе к планке, к которой привязана нить.

- Развяжите нити, которые фиксируют зев, проденьте их на средний, указательный и большой палец левой руки.

- Правой рукой отделите первую пару нитей от основы, сохранив переплетение крест-накрест. Переложите ее на безымянный палец и мизинец. Подхватите петлю крючком, протяните ее сквозь бердо, перекиньте на нить, которую зафиксировали первой. Продолжайте выполнение этих действий, пока не дойдете до нужной ширины будущего полотна. Протягивайте нити основы в бердо с интервалом через 1 зубец.

- Расправьте петли на нитке, приподнимите ее и введите их в палочку, которая должна разместиться параллельно ей.

- Развяжите нити, которые фиксируют крест-зев, протяните его через бердо. Получившуюся конструкцию перенесите в ткацкий станок, вложив палку в паз навоя и привязав ее к нему.

- Для дальнейших действий понадобится помощь двух людей. Один, встав возле навоя, посредством притужальника наматывает основу, вращая вал. Двое других натягивают, расправляют ее.

От волокна к нити

Грубые прутья или стебли не годились для изготовления тканей, нужны были тонкие, ровные и прочные нити. С древности люди получали волокно из стеблей льна, крапивы, конопли, из ворсистого опушения семян хлопчатника, из шерсти животных.

Волокно превращали в нить прядением. Ком волокна укрепляли на прялке — палке с рогаткой. Из кома вытягивали пучок волокон и присоединяли к веретену — палочке с насаженным на неё пряслицем (грузиком с дырочкой). Веретено закручивали и отпускали. Повиснув в воздухе, оно быстро вращалось, скручивая волокно в нить. Вращение поддерживалось за счёт тяжести пряслица, и из волокна вытягивалась скрученная нить. Готовую нить — пряжу — наматывали на веретено.

Прядение

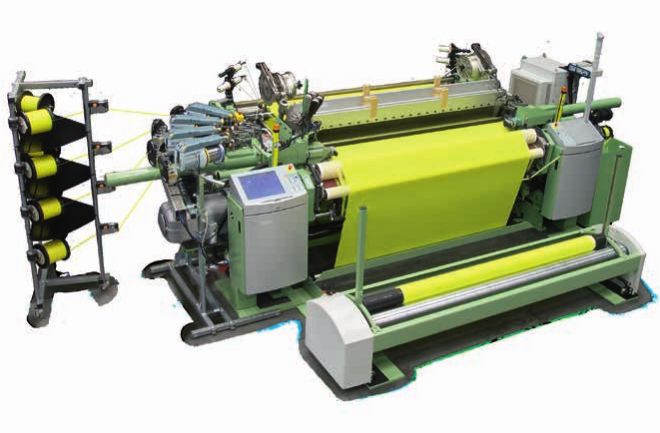

Производство

Сегодня производством ткацких станков занимаются многие предприятия. Но выше остальных ценится продукция небольших фабрик, которые изготавливают устройства для ручного труда. Характеристики всех моделей совершенствуются с каждым годом, но основная концепция остается неизменной — каждый прибор ориентирован на непосредственное участие человека. Только таким способом можно создать уникальные ткани, способные удовлетворить требования самых капризных эстетов и любителей эксклюзива.

Помочь с ремонтом, настройкой или техническим обслуживанием смогут профессионалы из частной ассоциации «Иголка». Наш режим работы: с 8:00 до 23:00 каждый день. Мастера выезжают к клиентам для диагностики и последующей починки. В процессе работы используются запчасти с собственного склада. Специалист может отправиться к вам в день обращения. Заявки принимаются по телефону:

8, или онлайн.

Комментарии

Историческая справка

Точной информации, когда появился первый ткацкий станок, нет. Однозначно то, что его начали использовать в старину. Первые устройства имели очень простую конструкцию, включающую в себя вертикальную или горизонтальную раму. А процесс заключался в следующем:

- Сначала на раму натягивалась основа;

- На основу накладывались поперечные нити, с помощью которых выкладывались рисунки, орнаменты или узоры;

- Все нити стягивались, чтобы ткань получалась прочнее.

Труд был кропотливым, требующим больших физических вложений. Но хорошие материалы всегда высоко оценивались. Даже в современности ручная работа оплачивается намного выше, чем машинная. Следует отметить, что в некоторых домах вплоть до сегодняшнего дня сохранились рабочие модели старинных станков.

Если рассматривать относительно современные инструменты для производства тканей, то первое появилось в 1875 году. Большого ажиотажа среди потребителей такой патент не создал, поскольку автоматизация человеческого труда была минимальной, и при работе на таком оборудовании все равно требовалась физическая сила. Со временем появились механизированные модели, различающиеся по типам тканей, размерам, производственному процессу и так далее.