Ремонт направляющих станин токарных станков

К

атегория:

Ремонт промышленного оборудования

Ремонт направляющих станин токарных станков

Далее: Восстановление направляющих станины горизонтально-фрезерного станка

Характер износа и технические требования на ремонт направляющих станин

Поверхности — направляющие, по которым перемещается задняя бабка токарного станка, значительно меньше изнашиваются, чем поверхности и передней направляющей суппорта. Несколько меньше изнашиваются поверхности. Поверхности, и практически не изнашиваются. Разная величина износа поверхностей направляющих объясняется тем, что при движении сборочных единиц, задней бабки и суппорта на эти поверхности действует разная по величине нагрузка.

Исходя из ГОСТ 18097-72, при ремонте станин токарных станков следует выполнять следующие требования: — направляющие должны быть прямолинейны, допускаемая выпуклость 0,02 мм на 1000 мм длины; — поверхности, и должны быть параллельны в горизонтальной плоскости, не иметь спиральной изогнутости, наблюдаемой, когда направляющие извернуты, как по винтовой линии, допустимое отклонение 0,02 мм на 1000 мм длины; — поверхности и должны быть параллельны поверхностям и под рейку, допустимое отклонение 0,10 мм на всю длину станины; — поверхности и должны быть параллельны поверхностям, допустимое отклонение 0,03 мм на всю длину станины; — поверхности и должны быть параллельны поверхностям, допустимое отклонение 0,03 мм на всю длину станины.

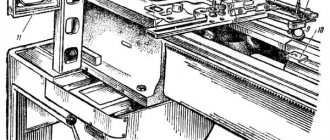

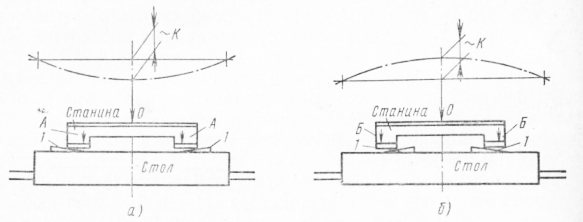

Рис. 1. Схемы станины (а) токарного станка и ее установки (б): I — при помощи башмаков, II — клиньями, III — болтами-домкратами;

Долговечность направляющих станины в основном зависит от режима работы станка и качества технического обслуживания.

Восстановление направляющих станины токарного станка шабрением

Для восстановления точности направляющих станину устанавливают на стенде или жестком полу и проверяют положение ее в продольном направлении по уровню. Последний устанавливают на менее изношенных частях горизонтальной направляющей по всей ее длине.

Положение станины токарного станка в поперечном направлении проверяют рамным уровнем, который прикладывают к плоскости, где крепится коробка подач. Одновременно проверяется спиральная повернутость, для чего используется мостик или каретка (применяемая как мостик и уровень). Мостик устанавливают на различных участках вдоль направляющих. В зависимости от показаний уровней положение станины регулируют башмаками или клиньями, подкладываемыми под ее основание или под ножки. Очень удобно устанавливать станину на болты домкрата.

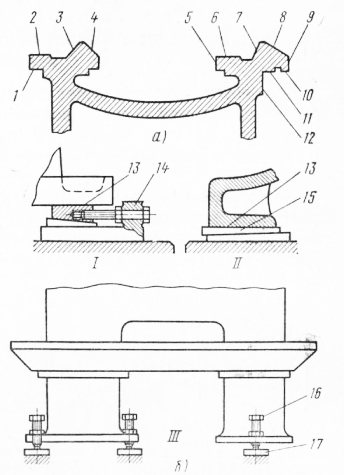

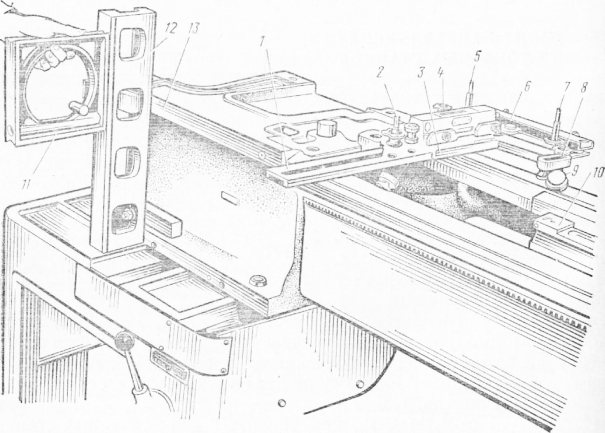

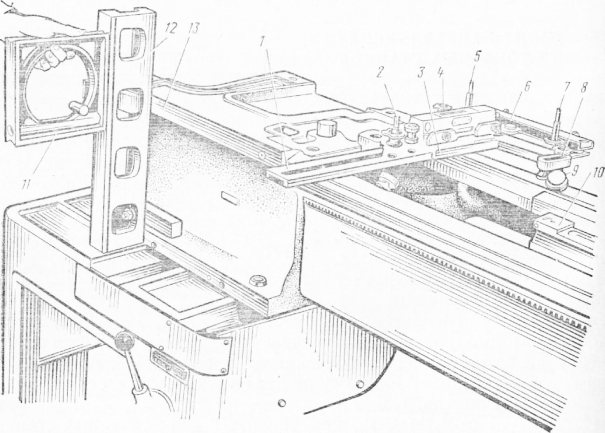

Рис. 2. Выверка станины на стенде: 1 — основание мостика, 2, 5, — резьбовые колонки, 3, 10— уровни, 4, 8— опоры, — площадка для уровня, — подпятники, — рамный уровень, — балочка, — поверхность станины, предназначенная для крепления коробки подач

Вывинчивая или завинчивая болты домкрата, станину поднимают или опускают. Регулировку осуществляют до тех пор, пока пузырек основной ампулы уровня не станет в нулевое положение, что свидетельствует о правильном положении станины.

После выверки станины выбирают базовую поверхность, по которой контролируют параллельность всех ремонтируемых направляющих. У станины токарного станка за базу обычно принимают направляющие, и под заднюю бабку, так как они изнашиваются значительно меньше, чем другие направляющие. Эти поверхности сначала пришабривают, чтобы устранить износ, периодически проверяя прямолинейность и плоскостность контрольной линейкой.

Подготовив базу по контрольной линейке, шабрят поверхности, и направляющих с проверкой параллельности.

Некоторые ремонтники проверяют спиральную изогнутость направляющей индикатором. Однако этот способ ненадежный, так как направляющая, на которой устанавливается стойка индикатора, часто имеет-отклонение в горизонтальной плоскости до 0,01 мм. В этом случае показание стрелки индикатора будет неверным Ошибка будет тем большей; чем длиннее державка индикатора.

Следует, однако, отметить, что несмотря на малый износ направляющих под заднюю бабку, их параллельность относительно плоскостей для крепления коробки подач и крепления кронштейна ходового винта и ходового валика часто оказывается нарушенной.

Отклонения нарастают с увеличением числа ремонтов станка, из-за чего при сборке ремонтируемых станков приходится затрачивать много времени на пригонку по месту коробки подач, кронштейна ходового винта и ходового валика, выполняемую шабрением вручную.

Этого можно избежать, применяя более рациональную технологию ремонта. Существенным элементом этой технологии является то, что за базу принимают участки длиной 200—300 мм на концах поверхностей. Эти поверхности не имеют износа, а потому не нуждаются в предварительной подготовке, как направляющие задней бабки.

Рис. 3. Проверка спиральной изогнутости направляющих: о — уровнем (правильно), б — индикатором (неправильно); 1 — уровень, 2 — каретка, 3 — станина, 4 — индикатор, 5 — державка, 6 — основание-призма

По окончании подготовки базовых поверхностей приступают к шабрению направляющих. Сначала шабрят по краске поверхности, а цифрами 3, и 6. При этом время от времени проверяют универсальным мостиком параллельность и спиральную извернутость этих поверхностей. Для удобства замеров на приспособлении устанавливают два индикатора. По ним определяют параллельность между поверхностями направляющих и маяками, а уровнем устанавливают спиральную изогнутость.

Далее шабрят поверхности. Уровнем проверяют спиральную изогнутость поверхностей, а индикатором— параллельность поверхностей и базовым поверхностям. В последнюю очередь шабрят поверхности.

Определение величины износа направляющих

Для определения величины износа направляющих пользуются контрольной линейкой и щупами. Длина линейки должна быть не меньше 2/3 длины проверяемой поверхности

Приступая к проверке, прежде всего зачищают поверхность направляющих, чтобы удалить забоины и грубые задиры. После этого накладывают линейку и щупами измеряют зазор между ней и направляющей через каждые 300—500мм по длине. Там, где зазор оказывается наибольшим, износ направляющей, т. е. ее отклонение от прямолинейности является максимальным.

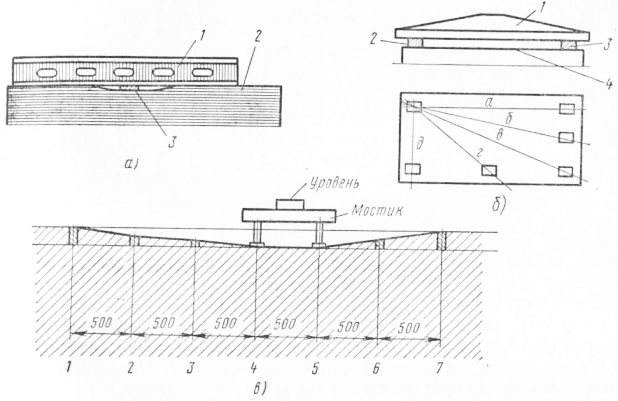

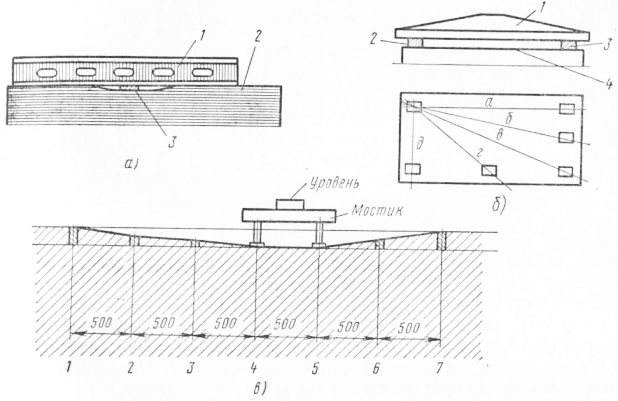

Широкие поверхности проверяют на плоскостность. Для этого линейку укладывают на две контрольные плитки и одинакового размера и замеряют щупами расстояние между поверхностью детали и линейкой. Это проделывают в нескольких направлениях — а, б, в, г и д, каждый раз производя измерения в нескольких точках по длине линейки.

Вместо щупов иногда пользуются кусочками (лепестками) папиросной бумаги толщиной 0,02 мм. Лепестки укладывают в нескольких местах на направляющие и на них накладывают линейку. После этого начинают вытаскивать лепестки из-под линейки; если поверхность прямолинейна, лепестки оказываются прижатыми, при этом их не вытаскивают, а только обрывают их концы.

В тех случаях, когда направляющие значительно длиннее имеющейся контрольной линейки, величину износа определяют чувствительным слесарным уровнем при помощи специального приспособления — мостика или же используют вместо него основание задней бабки.

На рис. 4, в показана схема замера износа направляющих станины в вертикальной плоскости.

Мостик с уровнем, расположенным продольно, перемещают по направляющим. Участок, где пузырек уровня наиболее отклонится, и будет самым изношенным. Найдя этот участок, разбивают (идя от него) станину на равные по длине части, сооответствующие расстоянию между опорами мостика. На исходном участке уровень регулируют так,

чтобы пузырек его основной ампулы занял среднее положение, т. е. оказался на нуле.

При определении величины износа описываемым способом необходимо учитывать, что уровень показывает отклонение на длине 1000 мм, тогда как замеры ведутся на участках меньшей длины. Следовательно, показания уровня нужно пересчитывать применительно к фактически измеряемым расстояниям. Если, например, цена деления шкалы уровня 0,04 мм на 1000 мм, а каждое измеряемое расстояние равно 500 мм,* то цена деления на этих участках будет 0,02 мм.

Рис. 4. Определение точности направляющих: проверки отклонений: а — от прямолинейности при помощи линейки и щупа, б — от плоскостности линейкой и мерными плитками, в — от прямолнейности при помощи мостика и уровня

Износ горизонтальных направляющих определяют мостиком и уровнем следующим образом. Расположив мостик на наиболее изношенной части станины, которую находят по тому, что на границах этой части пузырек уровня отклоняется как в одну, так и в другую сторону (пусть это будет участок 4—5), перемещают мостик с уровнем на следующий участок 5—6. Здесь определяют показание уровня (пузырек отклоняется в сторону подъема) и заносят это показание в специально составляемую таблицу-график. Если пузырек отклонился, например, на три деления, то при цене деления 0,04 мм на 1000 мм и расстояниях между замеряемыми участками 500 мм отклонение прямолинейности выразится в 0,02X3 = 0,06 мм.

Далее располагают мостик с уровнем на участке —7 и также записывают показание уровня Если и здесь получен результат 0,06 мм, значит действительное отклонение от прямолинейности на участках 5~6 равно 0,12 мм.

Метод определения непрямолинейности направляющих при помощи уровней широко используется при ремонте оборудования. Однако уровнем проверяют непрямолинейность только в вертикальной плоскости. Поэтому все большее распространение получили оптические методы контроля, из которых наиболее совершенным является автоколлимационный метод.

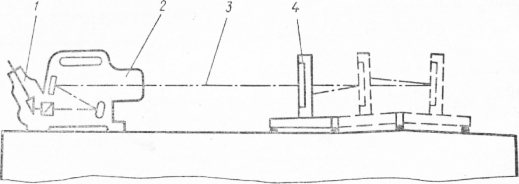

Этот метод позволяет осуществлять замеры отклонений от прямолинейности как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. Измерение осуществляют при помощи жестко закрепленного автоколлиматора и плоского зеркала, которое перемещают по проверяемой поверхности. Зеркало устанавливают на универсальный или специальный мостик и выверяют так, чтобы оно находилось перпендикулярно оптической визирной оси автоколлиматора и изображение совпало с перекрестием окулярного микроскопа. Перемещая мостик с зеркалом по направляющим на шаги L, положение зеркала будет меняться из-за непрямолинейности отдельных участков. Углы наклона по отношению к первоначально установленному положению определяют непрямолинейность, которую отсчитывают по шкале микроскопа и строят график так же, как показано на рис. 4, в.

Рис. 5. Схема контроля отклонений от прямолинейности автоколлиматором

Универсальный мостик для проверки направляющих

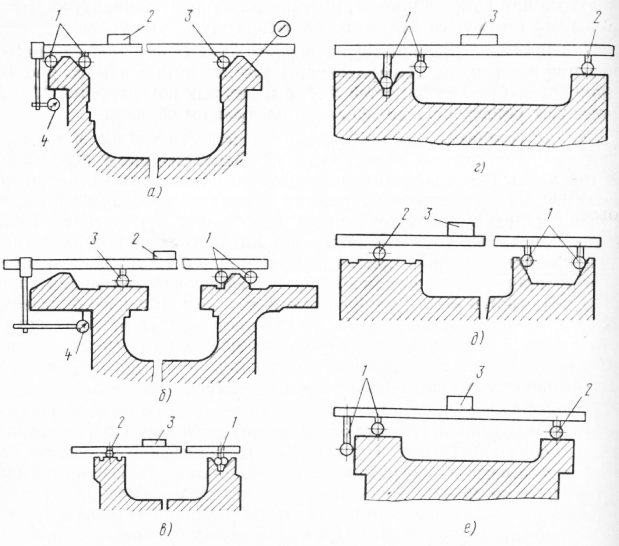

Для проверки прямолинейности, параллельности и спиральной извернутости направляющих станин существуют различные универсальные приспособления. Одно из таких приспособлений — мостик — показано на рис. 92, а—е. Этот мостик имеет основание Т-образной формы с шарнирными опорами 2, 5,7, закрепленными на резьбовых колонках. Опоры с колонками и можно перемещать в вертикальном направлении, а дополнительные опоры и — в горизонтальном направлении по продольным пазам основания. Опора с колонкой допускает горизонтальное и вертикальное перемещения. Все опоры снабжены подпятниками 9, которые можно устанавливать на разные углы.

На шарнирных площадках устанавливают уровень с ценой деления основной ампулы 0,02 мм на 1000 мм. В специальных устройствах (на рисунке не показаны) устанавливают индикаторы в любом положении.

Для проверки направляющих мостик располагают примерно в средней части станины, затем производят регулировки опор. Следя за показаниями пузырька уровня, добиваются горизонтального положения мостика с уровнем. Благодаря тому что приспособление устанавливают в средней части направляющих, расширяют возможность измерения их износа при помощи уровня, имеющего небольшую шкалу, учитываются плюс и минус от нулевого положения пузырька уровня.

При проверке направляющих разного типа опоры мостика располагаются по-разному. Параллельность уже известных нам по рис. 87, а направляющих поверхностей, и базовых поверхностей и проверяют универсальным мостиком следующим образом.

Мостик устанавливают опорами на поверхности, и и подводят один из индикаторов к поверхности. Затем начинают перемещать мостик вдоль направляющих, наблюдая за показаниями стрелки индикатора. На поверхности помечают мелом или краской участки, на которых стрелка индикатора имеет наибольшие отклонения. Точно так же определяют отклонения стрелки индикатора на поверхности. Если показания индикатора на поверхности и совпадают, то за базовую принимают поверхность, так как показания индикаторов тогда получаются более устойчивыми и точными. Если же показания индикатора на поверхностях и отличаются друг от друга, то на поверхности вышабривают контрольные площадки — маяки — в ранее помеченных местах. Шабрением уравнивают отклонения поверхностей маяков с отклонениями поверхности.

Базовую поверхность можно заменить другой, а именно поверхностью канавок или перемычек между направляющими, если они параллельны поверхности. Параллельность проверяют индикатором, стрелки которого должны показывать отклонения, равные по величине и разные по знакам. Если, например, на поверхности стрелка индикатора показывает + 0,05 мм, то на поверхности канавки, если она параллельна поверхности, стрелка должна показать — 0,05 мм. Когда же выявляется отклонение от параллельности, на поверхности канавки вышабривают маяки, параллельные поверхности, и от этих маяков ведут дальнейшую выверку направляющих станины.

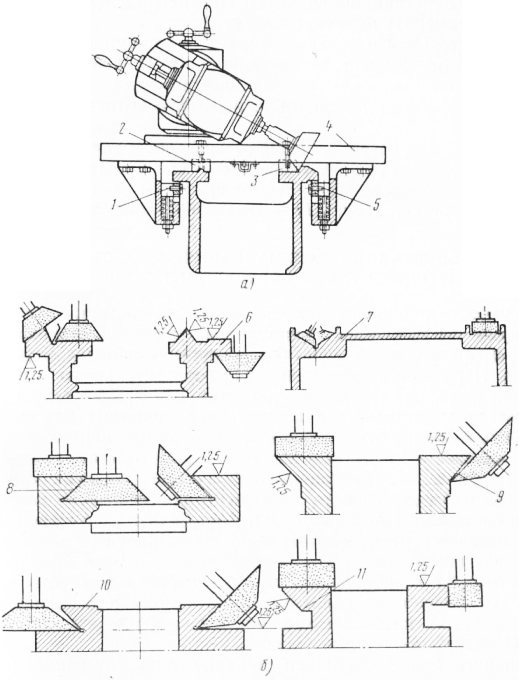

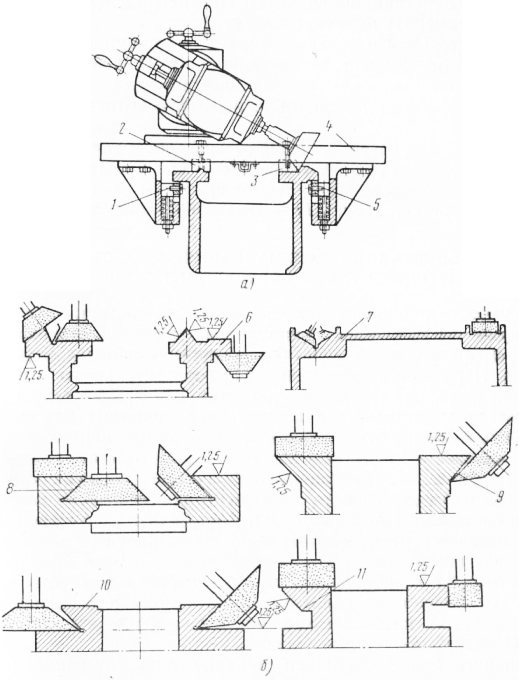

На рис. 6 показаны наладки универсального мостика для проверки направляющих станин разных профилей и размеров.

На рис. 6, а приведен пример проверки направляющих треугольного профиля, часто встречающихся у станин токарно-револьверных станков. Четыре опоры мостика (из них на рисунке видны только две) помещены на левой призматической направляющей, а одна опора установлена на одной стороне правой направляющей. Перемещая приспособление вдоль направляющих, определяют по индикатору параллельность нижней левой направляющей; по уровню же, расположенному поперек направляющих, устанавливают их спиральную из-вернутость, т. е. отклонение от параллельности в горизонтальной плоскости. Вторую сторону правой направляющей можно проверить по уровню, установив на этой стороне опору, или же, не перенося опоры, по индикатору (на рисунке показано справа).

Чтобы проверить прямолинейность поверхностей, располагают уровень на мостике вдоль направляющих и мостик с уровнем перемещают по направляющим, останавливая его то на одном, то на другом проверяемом участке и отмечая показания уровня. На рис. 6, б показана установка приспособления на станине токарного станка для проверки параллельности средних направляющих с базовой поверхностью, т. е. с плоскостью под зубчатую рейку (изображена слева короткой жирной линией), и проверки на спиральную извернутость. Параллельность проверяют индикатором, а спиральную извернутость — уровнем.

Рис. 6. Схема наладки универсального мостика для проверки: а — направляющих треугольного профиля, б — отклонений от параллельности средних направляющих и базовой поверхности, в, г —сочетания направляющих, д — призматической направляющей, е — плоских направляющих

Наружные направляющие проверяют по уровню и индикатору после переналадки приспособления и его установки на этих направляющих или же только по индикатору, используя в качестве базы выверенные средние направляющие.

У станин шлифовальных и некоторых других станков часто встречается сочетание направляющих. Чтобы проверить отклонения or прямолинейности и спиральную извернутость, располагают четыре опоры между образующими направляющей V-образного профиля, а одну опору — на противоположной плоской направляющей. Проверку ведут по уровню. Если размеры направляющих не позволяют поместить между их образующими все опоры приспособления, то устанавливают только две опоры остальные опоры не используются.

На рис. 6, д показан случай такого применения мостика, при котором опоры раздвинуты на значительное расстояние между поверхностями призматической направляющей станины.

Плоские направляющие станины проверяют, как показано на рис. 6, е. Особенность установки мостика в данном случае заключается в том, что две из опор упирают в боковую поверхность, остальные две и опору располагают на горизонтальных плоскостях. Таким образом, обеспечивают устойчивые показания уровня.

Применяя различные держатели для крепления индикатора, универсальным мостиком можно контролировать параллельность оси ходового винта и направляющих станины токарного станка, параллельность между базовой плоскостью для крепления коробки подач и кронштейном ходового винта.

Точность проверок описанным приспособлением зависит от точности применяемых уровня и индикатора. Настройка приспособления занимает не более мин, причем с ней справляется слесарь средней квалификации. Конструкция универсального мостика проста.

Восстановление направляющих станины строганием

Строганием можно восстановить направляющие при условии, что габариты станины не выходят за размеры стола продольно-строгального станка. Станина должна быть точно установлена на столе станка.

Ремонтируемую станину закрепляют в средней (приблизительно) части стола хорошо выверенного строгального станка. После этого проверяют параллельность базовой поверхности (плоскости под рейку) движению стола по всей длине, причем отклонение от параллельности не должно превышать 0,04 мм на длине 1000 мм. Проверку выполняют индикатором, закрепленным в суппорте станка.

Далее производят пробное строгание любой из горизонтальных поверхностей до устранения износа, которую затем проверяют на прямолинейность контрольной линейкой и щупом, чтобы определить величину их непрямолинейности, вызванной неточностью хода стола и различными другими причинами. Получив необходимые данные, прикрепляют станину к столу болтами с гайками и прихватами. Под основание станины подкладывают клинья с уклоном 0°30’ — 0°40’ и толщиной у острого конца около 0,1 мм.

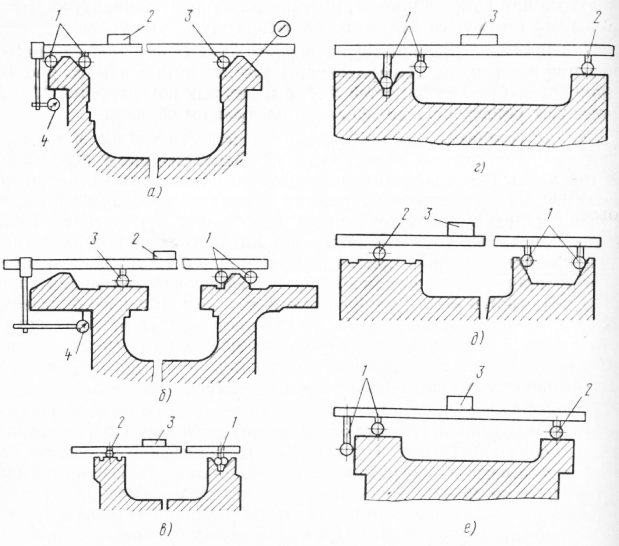

При помощи прихватов на четырех участках А и Б деформируют станину станка в вертикальной плоскости на величину отклонения от прямолинейности, найденную пробным строганием. Если отклонение направлено в сторону вогнутости и равно К мм, то прогибают станину в том же направлении на величину К + 0,02 мм и устраняют износ направляющих строганием. Когда по окончании строгания будут отпущены болты и удалены прихваты и клинья, станина спружинит и ее направляющие станут прямолинейными. Это произойдет потому, что при строгании был снят на концах станины больший слой металла, чем в середине. Отклонение направляющих в сторону выпуклости будет в пределах, допустимых техническими требованиями.

Если отклонение от прямолинейности направлено в сторону выпуклости, станину выгибают на величину К — 0,02 мм. После снятия ее со стола направляющие, как в предыдущем случае, окажутся с допустимой техническими требованиями выпуклостью величиной до 0,02 мм на 1000 мм длины.

Рис. 7. Схема деформирования станины при ее установке для строгания

Пробное строгание направляющих производится один раз; полученную величину К отклонения от прямолинейности принимают как постоянную для последующих ремонтов станины разных моделей аналогичной длины.

Приемы деформирования станины таковы. Чтобы прогнуть станину в средней части (см. рис. 93, а), клинья располагают ближе к ее концам, а прихваты — ближе к середине в местах, указанных стрелками А. Чтобы выгнуть станину в средней части (рис. 93, б), прихваты размещают ближе к ее краям, как показано стрелками Б, а клинья — ближе к середине. Требуемый прогиб или выгиб получают подтягиванием болтов прихватов и перемещением клиньев легкими ударами молотка *.

При затяжке болтов и регулировке клиньев наблюдают за показаниями стрелки индикатора. Измерительный стержень индикатора должен быть подведен к месту максимального прогиба станины — точке О. Точность положения станины окончательно проверяют при закреплении болтов.

Описанный способ установки ремонтируемой станины на столе строгального станка гарантирует получение должной прямолинейности ее направляющих даже в тех случаях, когда ход стола станка значительно отклоняется от прямолинейности. Эту операцию, как правило, выполняет строгальщик, а слесарь-ремонтник обязан это знать и уметь проконтролировать.

Резцы для строгания направляющих рекомендуется устанавливать по шаблону, имеющему такой же профиль, что и направляющие. Шаблон закрепляют на столе станка перед станиной со стороны захода резца с учетом толщины стружки, снимаемой при строгании.

Изготовление шаблонов для всех профилей направляющих слишком дорого. Поэтому в ряде случаев устанавливают резцы непосредственно по профилю направляющих с помощью щупов.

При строгании направляющих станин токарных станков поступают следующим образом: — резцы подводят к щупу, уложенному на неизношенную часть направляющих, там, где крепится передняя бабка; — щуп протаскивают между поверхностью направляющих и резцом, причем он должен проходить под действием небольшого усилия; — резцы опускают на глубину снимаемого при строгании слоя металла.

Направляющие станин следует строгать широкими резцами с доведенным лезвием. Применение резцов с широким лезвием облегчает настройку суппорта строгального станка по профилю направляющей и позволяет уменьшить число проходов при строгании.

Строганием обрабатывают поверхности 1, 2, 3, 4, 6, 7,8 и до границы их максимального износа, поверхности, как правило, не строгают, поскольку у них, как указывалось, износа не бывает.

Точность направляющих, отремонтированных описанным способом, полностью отвечает техническим условиям на приемку станков. После строгания ее проверяют универсальным мостиком по уровню.

Восстановление направляющих станин шлифованием

Направляющие станин шлифуют на специальных шлифовальных, продольно-строгальных, или продольно-фрезерных станках, оснащенных специальными приспособлениями. И при такой обработке ста-нину, установленную на столе станка, подвергают деформации. Шлифование (как плоских, так и призматических направляющих) производится торцом чашечного шлифовального круга и периферией, в том числе кругами прямого профиля. При этом не допускается нагрев направляющих, вызывающий деформацию станины.

Приспособления для шлифования направляющих станин, столов относительно недороги. Они разделяются на стационарные и переносные. К стационарным относятся не только шлифовальные, но и фрезерные головки, установленные на продольно-строгальных, продольно-фрезерных и других станках, обычно на суппорте. Переносные приспособления служат для шлифования или фрезерования станин металлорежущих станков без снятия их с фундамента.

При использовании переносных приспособлений нужно сначала подготовить базу для их установки. Обычно в качестве базы применяют неизношенную или малоизношенную поверхность, которую зачищают от забоин и потом проверяют на прямолинейность (если требуется, прибегают и к шабрению). Применение переносных приспособлений экономически более выгодно, когда длина обрабатываемой станины превышает 2,5 м. Стационарные приспособления не нуждаются в предварительной подготовке базовых поверхностей, кроме того, они более надежны в работе, чем переносные приспособления. Однако пользоваться ими можно лишь там, где есть соответствующее оборудование.

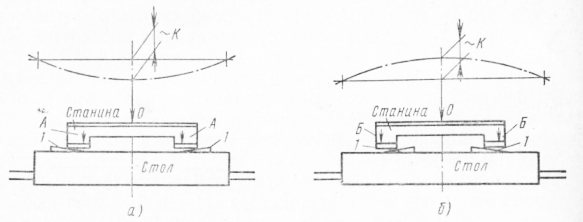

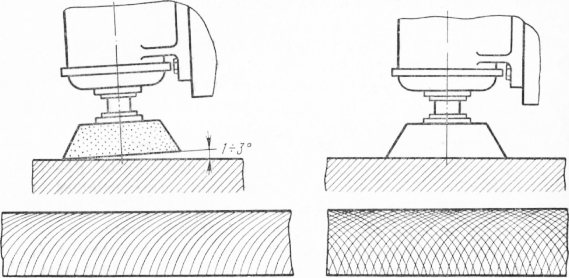

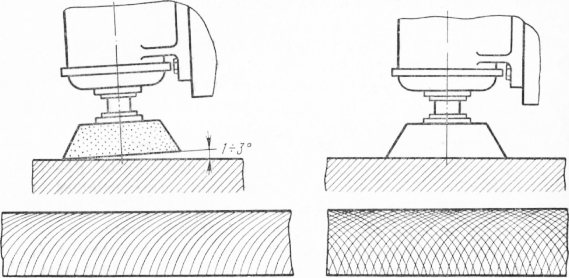

Рис. 8. Шлифование торцом круга: а — с уклоном, — без уклона

Шлифование производится чашечным кругом диаметром 100—175 мм со скоростью 30—40 м/с. Наименьший нагрев станины и лучший отвод стружки и пыли обеспечивается при шлифовании торцом круга и наклоне оси шпинделя на 1—3°; однако в этом случае качество шлифования понижается. Вот почему данным способом работают на «черновой» стадии, т. е. при предварительном шлифовании.

Для окончательной обработки шпиндель и шлифовальный круг располагают строго перпендикулярно шлифуемой поверхности. Качество шлифования получается высоким, но ухудшаются условия удаления стружки, что приводит к нагреву станины. Это заставляет вести шлифование на пониженных режимах — при глубине резания не более 0,01 мм.

Точность установки шпинделя перпендикулярно обрабатываемой поверхности определяют по узору на ней, образующемуся в результате скрещивания штрихов. Нескрещивающиеся штрихи получаются, когда круг установлен с наклоном к обрабатываемой поверхности.

Переносные приспособления отличаются той особенностью, что точность обработки ими направляющих прежде всего зависит от точности установочной базы приспособления. В связи с этим, как уже указывалось, сначала добиваются требуемой точности базовых поверхностей, в качестве которых на токарном станке обычно выбирают ма-лоизнашивающиеся направляющие для задней бабки, легко восстанавливаемые шабрением. Продольная подача в переносных приспособлениях осуществляется посредством винтов, втулочных или роликовых цепей.

Рис. 9. Переносное приспособление для шлифования направляющих станин: а — приспособление в работе, — виды профилей, обрабатываемых при помощи приспособления

Общее представление о переносном приспособлении для шлифования направляющих станин дает рис. 9, а. Плиту приспособления с Двумя ее сменными направляющими, которые крепятся к ней винтами, устанавливают на токарном станке — на пришабренных направляющих для задней бабки. Последние могут иметь любую форму, допускаемую набором сменных направляющих приспособления. В нижней части плиты смонтированы подпружиненные упоры с шарикоподшипниками и 5, выполняющими роль катков. Приспособление перемещают вдоль станины вручную. При шлифовании крупных станин можно применять цепную передачу.

При значительном и неравномерном износе направляющих применяют приспособления для фрезерованиях их. Однако после фрезерования необходимо направляющие или шабрить, или шлифовать. Пользоваться переносными приспособлениями тем выгоднее, чем больше длина станины.

На рис. 9. б показаны виды профилей, обрабатываемых переносным шлифовальным приспособлением: — станины токарного станка; — станины продольно-строгального станка, 8, 9, — направляющих типа «ласточкин хвост», — комбинированной формы.

Виды поломок

Направляющие, как и другие детали станка, могут ломаться и изнашиваться. В целом поломки подразделяются на следующие категории.

Дефекты. Могут образоваться после длительного использования оборудования или внешних физических, или химических процессов. Эти проблемы обычно предусмотрены при производстве станков. Всё зависит от материала, из которого сделаны направляющие, своевременного обслуживания, частоты использования. Дефекты подразделяются на следующие группы:

- изнашивание металла, царапины, и т.д.;

- физические повреждения, в результате неосторожного обращения с оборудованием;

- повреждения от внешних химико-тепловых факторов.

Чаще всего дефекты можно увидеть невооружённым глазом, но иногда делают проверку с помощью молотка. Для этого берут молоток и бьют не сильно по поверхности направляющих. Если после удара слышится дребезжащий звон, следовательно, внутри имеются дефекты. Ещё, для обнаружения микротрещин используются:

- дефектоскопия;

- капиллярный метод;

- рентгеноскопия;

- ультразвуковой метод.

Изнашивание. Это любое изменение поверхности направляющих (формы, массы, внешнего вида и состояния поверхности). Как следствие – материал начинает разрушаться. По состоянию износа можно судить о длительности эксплуатации станка. Он разделяется на:

- допустимый,

- критический,

- пределный,

- преждевременный,

- естественный.

Это неполный список возможных повреждений. Но самыми основными формами изнашивания считаются:

- механический вид, при котором, происходит стирание поверхности направляющих;

- заедание является причиной того, что одна поверхность (например, заготовка) сцепляется с другой поверхностью, в результате чего они могут разломаться из-за царапин;

- окислительные процессы, которые образуются в результате воздействия внешних факторов (воды, воздуха, температуры, химических реактивов).

Самостоятельный ремонт

Если на поверхности направляющих появились любые виды деформации, можно самостоятельно исправить повреждения. Для этого существуют несколько видов ремонта оборудования.

Ремонт шабрением считается одним из эффективных способов выравнивания направляющей поверхности. Такой метод исправления поломок пришёл ещё с давних времён. Это можно сказать дедовский способ решения проблемы. Для этого нужно вначале обследовать направляющие и выявить степень износа. Там, где повреждений не сильно много, считают за основной уровень. Эти данные следует занести в таблицу.

- Станину вместе с направляющими следует поставить на твёрдую ровную поверхность (желательно на ремонтный стенд).

- С помощью клиньев, домкрата или башмаков следует выровнять по уровню станину чётко в горизонтальное положение.

- Вначале проводиться так называемое черновое шабрение:

- ширина шабера 20 – 25мм.,

- длина штрихов ≥10мм.

- допускается образование около 4 – 6 пятен в области 25 х 25мм при контроле на краску.

Следующий этап – это получистовое шабрение:

- ширина шабера 12 – 16мм.,

- длина штрихов от 5 до 10мм.;

- контроль на краску 8 – 15 (25 х 25).

Последний этап шабрения:

- ширина шабера 12 – 16мм.,

- длина штрихов от 5 до 10мм.;

- контроль на краску 8 – 15 (25 х 25).

Шлифование – используют для длинных станин. В этом случае применяют переносное шлифовальное устройство. Его устанавливают прямо на инструменте, закрепляют и включают станок. Для этого не нужно снимать устройство с фундамента. А точность намного выше, чем предыдущий вид ремонта. Хотя профессионалы всё-таки предпочитают шабрение.

Ремонт строганием не такой выматывающий, как шабрение, и обходиться гораздо дешевле, чем шлифование. Но его применяют, когда глубина износа не превышает 0,15см. Для этого используется другой станок (продольно-строгальный). Для этого станину снимают с фундамента и закрепляют на столе строгального устройства.

Ремонт производится в несколько этапов.

На первом этапе делается пробный срез, чтобы создать основную поверхность. Для этого находят самый глубокий дефект и срезают его до тех пор, пока не будет исправлено повреждение.

Следующий этап – это финишное строгание. Для этого нужны твердосплавные резцы. Дальше делают два подхода до устранения износа, но для последнего захода необходимо опускать резец не ниже 0,05мм.

После каждого подхода резец нужно смачивать керосином. А если износ больше 0,4 – 0,5мм., его подвергают грубому строганию.

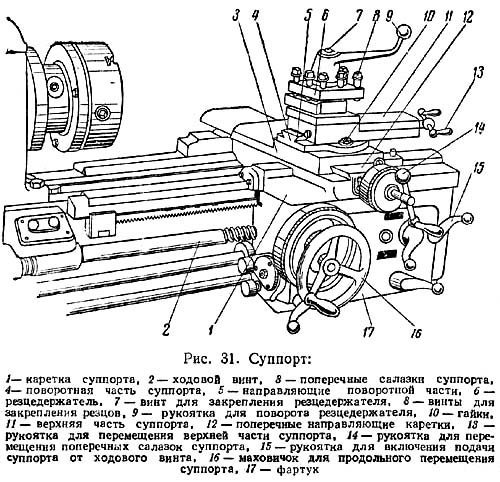

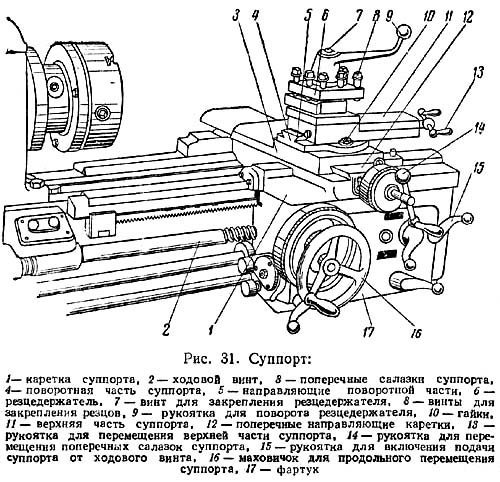

Устройство суппорта токарного станка

Общий вид суппорта в сборе с фартуком

Суппорт токарно-винторезного станка

Суппорт универсального токарного станка

Суппорт универсального токарного станка предназначен для перемещения закрепленного в резцедержателе резца вдоль оси шпинделя, поперек оси шпинделя и под углом к оси шпинделя.

Суппорт станка имеет крестовую конструкцию и состоит из трех основных движущихся узлов — каретка суппорта, поперечные салазки суппорта, резцовые салазки. В технической литературе эти узлы называют по разному, например, каретка суппорта может называться — нижние салазки, продольные салазки, продольная каретка. В нашем описании мы будем придерживаться терминологии из Руководства по эксплуатации станка 1к62.

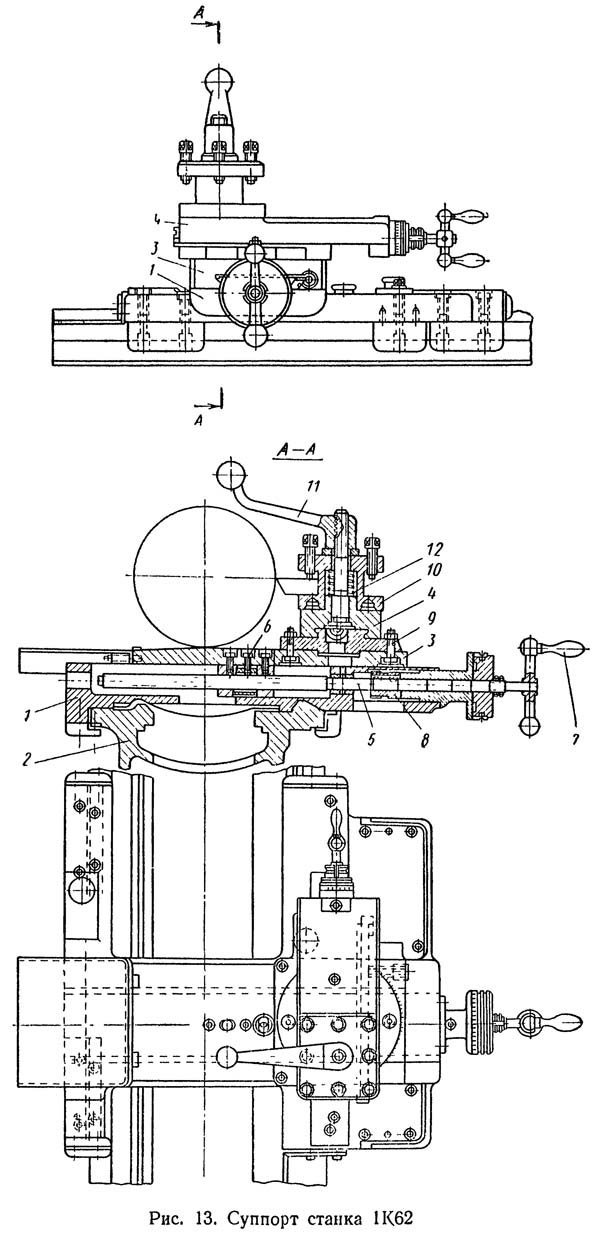

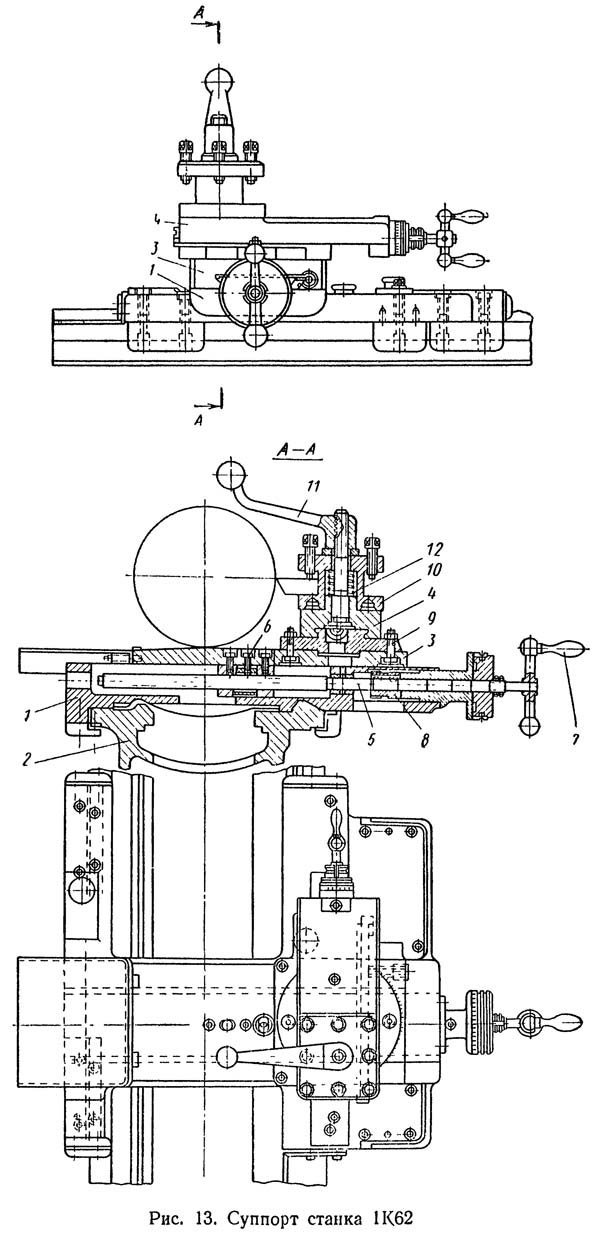

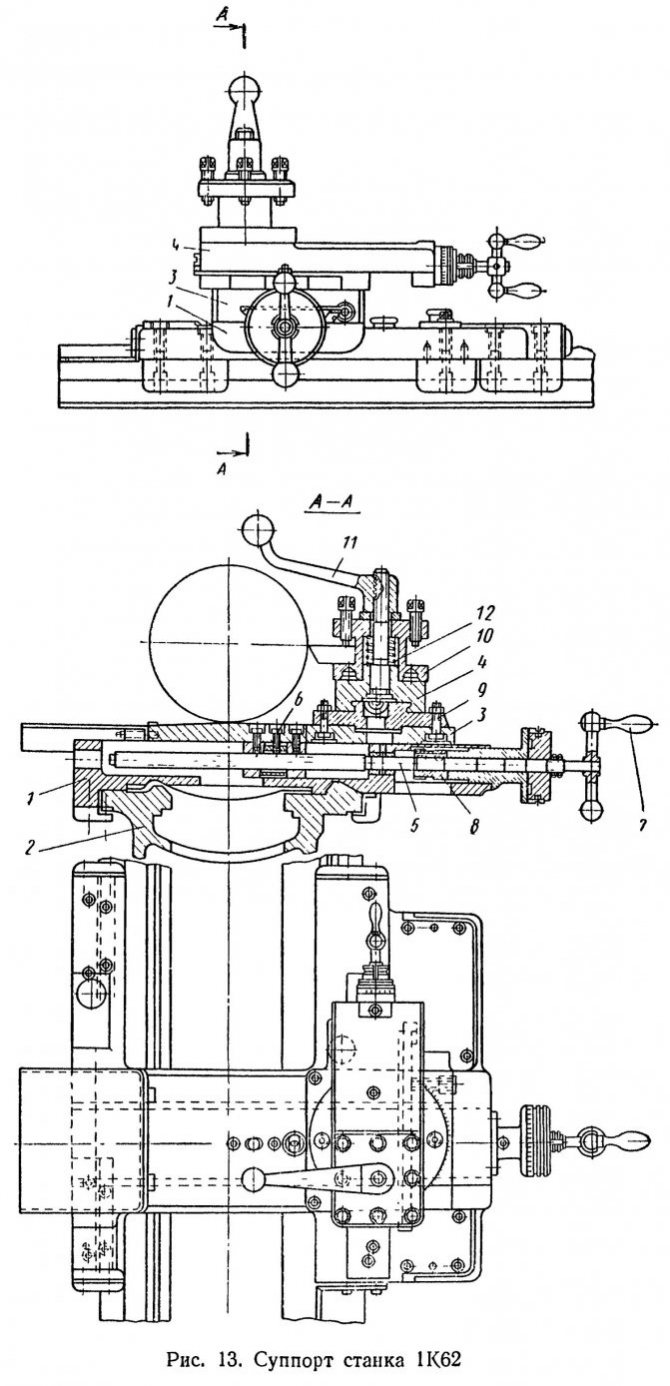

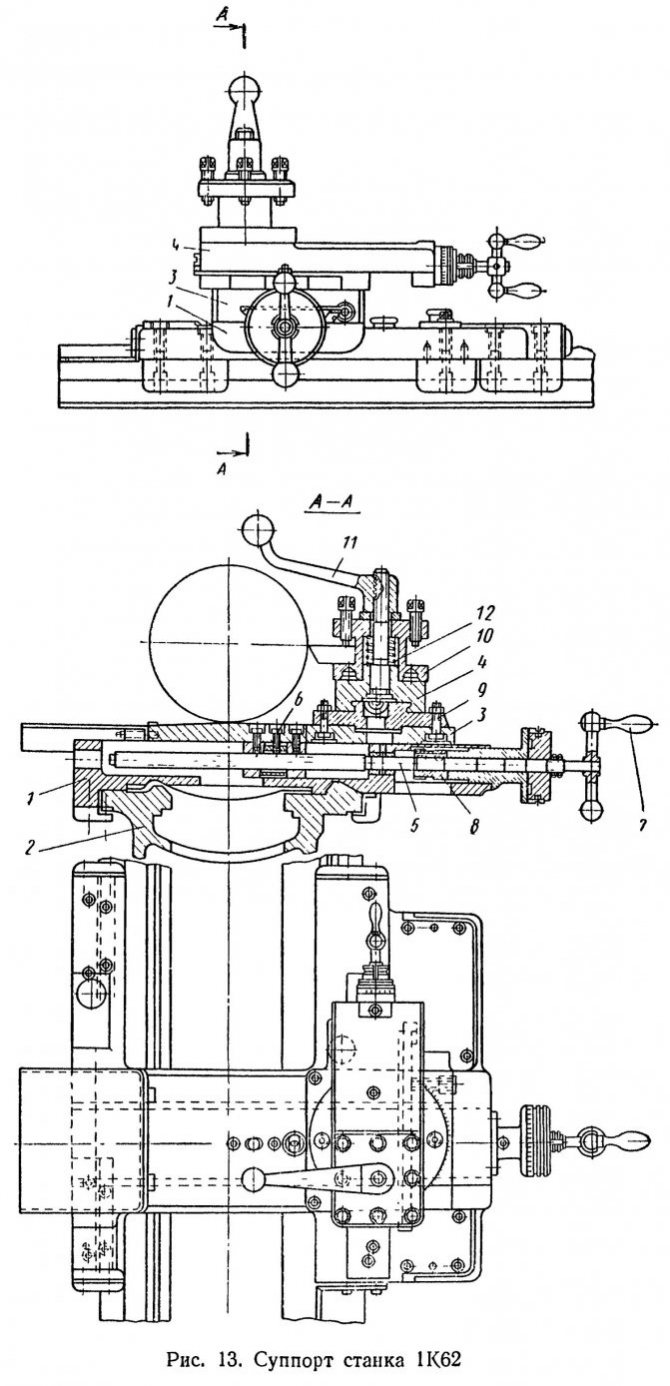

Суппорт состоит из следующих основных частей (рис. 13):

- Каретка для продольного перемещения суппорта по направляющим (продольные салазки, нижние салазки)

- Станина станка

- Поперечные салазки (поперечная каретка)

- Резцовые салазки (верхние салазки, поворотные салазки)

- Винт ходовой подачи поперечной каретки

- Гайка безлюфтовая разъемная

- Рукоятка ручной подачи поперечной каретки

- Зубчатое колесо для механической подачи поперечной каретки

- Поворотная плита

- Резцедержатель четырехпозиционный

В круговых направляющих поперечной каретки 3 установлена поворотная плита 9, в направляющих которой перемещаются резцовые салазки 4 с четырехпозиционным резцедержателем 10. Такая конструкция позволяет устанавливать и зажимать болтами поворотную плиту с резцовыми салазками под любым углом к оси шпинделя. При повороте рукоятки 11 против часовой стрелки резцедержатель 10 приподнимается пружиной 12 — одно из нижних отверстий его сходит с фиксатора. После фиксации резцедержателя в новом положении его зажимают, повернув рукоятку 11 в обратном направлении.

Механизм фартука расположен в корпусе, привернутом к каретке суппорта (рис. 14). От ходового вала через ряд передач вращается червячное колесо 3. Вращение с вала I передается зубчатыми колесами валов II и III. На этих валах установлены муфты 2, 11, 4 и 10 с торцовыми зубьями, которыми включается перемещение суппорта в одном из четырех направлений. Продольное движение суппорта осуществляется реечным колесом 1, а поперечное — винтом (на рис. 14 не показан), вращающимся от зубчатого колеса 5. Рукоятка 8 служит для управления маточной гайкой 7 ходового винта 6. Валом с кулачками 9 блокируется ходовой винт и ходовой вал, чтобы нельзя было включить подачу суппорта от них одновременно.

Фото поперечных салазок и каретки суппорта

Каретка суппорта

Каретка суппорта (нижние салазки, продольные салазки) перемещается по направляющим станины вдоль оси шпинделя. Каретка приводится в движение как вручную, так и механически с помощью механизма подачи. Движение каретке передается с помощью фартука, жестко закрепленного на каретке. Каретку можно зажать на станине прижимной планкой и винтом для проведения тяжелых торцовочных работ.

В фартуке размещены механизмы и передачи, предназначенные для преобразования вращательного движения ходового валка и ходового винта в прямолинейно-поступательное движение каретки суппорта, продольных и поперечных салазок. Фартук жестко скреплен с кареткой суппорта.

В верхней части каретки перпендикулярно оси шпинделя расположены направляющие в форме ласточкина хвоста для установки поперечных салазок суппорта.

Основные параметры перемещения каретки суппорта для станка 1к62:

- Наибольшее продольное перемещение суппорта от руки маховичком .. 640 мм, 930 мм, 1330 мм для РМЦ 750, 1000, 1500

- Наибольшее продольное перемещение суппорта по ходовому валу .. 640 мм, 930 мм, 1330 мм для РМЦ 750, 1000, 1500

- Наибольшее продольное перемещение суппорта по ходовому винту .. 640 мм, 930 мм, 1330 мм для РМЦ 750, 1000, 1500

- Перемещение каретки на одно деление лимба .. 1 мм

Обслуживание

Чтобы снизить изнашиваемость направляющих, необходимо правильно ухаживать за станком. Чем реже будет производиться ремонт, тем дольше послужит оборудование.

- Когда рабочий принимает станок от сменщика, он должен вначале проверить состояние оборудования. Для этого включается станок, на слух определяется исправность двигателя, работа насоса, целостность станины и направляющих. Надо проверить заземление и убедиться в том, что защитные приборы исправны. Только после этого можно принимать смену.

- Согласно графику своевременно нужно смазывать оборудование. Проверять все смазочные щели, очищать их от забившейся пыли.

- Во время работы ни в коем случае нельзя класть заготовки или инструменты на направляющие. Для этого предусмотрены специальные планшеты.

- Чтобы надёжно закрепить инструмент, категорически запрещено стучать по нему молотком для полной фиксации. Чтобы инструмент нормально фиксировался, он должен быть чистым и смазанным.

- Нельзя оставлять включённым станок на длительное время.

ВНИМАНИЕ! Если прекращается подача электроэнергии, необходимо обесточить станок.

- После работы необходимо убирать станок, сметать стружку специальной щёткой, следить за тем, чтобы на станине не оставалась грязь, пыль, вода, другие вещества и стружка.

Если на станке вначале обрабатывалась заготовка из чугуна, а потом нужно перейти к стали, естественно инструмент придётся смазать охлаждающей смазкой. Поэтому вначале необходимо прочистить станину с направляющими от чугунной стружки, собравшейся грязи и накапавшей смазки. Для этого используется тряпка, которую смачивают в керосине. Затем по направляющим проходят сухой тряпкой и снова смазывают.

- Станок должен крепко стоять на фундаменте. Если основание начинает шататься, необходимо сообщить об этом механику цеха.

Восстановление клиньев

При большом износе клиньев ремонт, как правило, сводится к их полной замене, что связано с дополнительными расходами металла и времени, затрачиваемого на изготовление новых клиньев.

Опыт ремонта по новой технологии показывает, что все клинья независимо от их износа могут быть восстановлены. Новая технология ремонта основана на применении стиракрила и соответствующей подготовке клиньев под заливку.

Как показывает опыт, трудоемкость ремонта клиньев по предлагаемой технологии сокращается примерно на 35%, при этом почти полностью исключаются ручные шабровочные работы, связанные с подгонкой клиньев по месту.

Технологический процесс восстановления клиньев стиракри-лом (рис. 72) представлен в табл. 12.

График и состав ремонтно-профилактических работ

При работе станка в условиях нормальной эксплуатации и соблюдения всех правил эксплуатации и обслуживания, указанных в настоящем руководстве, межремонтный цикл (срок службы до капитального ремонта при двухсменной работе) составляет при обработке стали (преимущественно) не менее 9 лет, а чугуна — не менее 8 лет. Ремонтно-профилактические работы рекомендуется проводить согласно графику ремонтных работ (рис. 39).

Осмотр станка

- Наружный осмотр станка(без разборки для выявления дефектов) состояния и работы станка в целом ипо узлам;

- Осмотр и проверка состояния механизмов привода главного движения и подач;

- Регулирование зазоров ходовых винтов стола;

- Регулирование подшипников шпинделя;

- Проверка работы механизмов переключения скоростей и подач;

- Регулирование механизмов включения кулачковых муфт и подач и фрикционной муфты ускоренного хода;

- Регулирование клиньев стола, салазок, консоли и хобота;

- Осмотр направляющих, зачистка забоин и задиров;

- Подтяжка ослабевших крепежных деталей;

- Проверка исправности действия ограничительных кулачков;

- Проверка состояния и мелкий ремонт систем охлаждения и смазки;

- Проверка состояния и ремонт оградительных устройств;

- Выявление деталей, требующих замены при ближайшем ремонте (начиная со второго малого ремонта);

Малый ремонт станка

- Частичная разборка узлов;

- Промывка всех узлов;

- Регулирование или замена подшипников качения;

- Зачистка заусениц и забоин на зубьях шестерен, сухарях и вилках переключения;

- Замена и добавление фрикционных дисков муфты ускоренного хода (начиная со второго ремонта);

- Пришабривание и зачистка клиньев и планок;

- Зачистка ходовых винтов и замена изношенных гаек;

- Зачистка забоин и задиров направляющих и рабочей поверхности стола;

- Замена изношенных и сломанных крепежных деталей

- Проверка и регулирование механизмов включения скоростей и подач;

- Ремонт систем смазки и охлаждения;

- Испытание станка на холостом ходу, проверка на шум, нагрев и точность по обрабатываемой детали.

Стоимость

Прежде чем начать ремонт направляющих, необходимо выяснить, во сколько это обойдётся. Если не прибегать к помощи третьей стороны, тогда нужно посчитать только стоимость расходных материалов. В данном случае, самым дорогим ремонтом считается Шлифование. Чтобы выровнять станины, потребуется приобрести несколько дисков. Количество зависит от степени повреждения. Но, если заказывать услугу у частных компаний, стоимость будет оцениваться в зависимости от степени повреждения. При этом, чем глубже деформация, тем дороже обойдётся ремонт.

Прайс по степени повреждения (цены могут меняться, в зависимости от курса):

| Тип станков | Износ до 0,3мм. | Износ до 0,5мм. | Износ до 1мм. |

| Лёгкие | 28 000р. | 33 000р. | 37 000р. |

| Средние | 35 000р. | 39 000р. | 46 000р. |

| Тяжёлые | 57 000р. | 70 000р. | 83 000р. |

Кроме этого, необходимо учитывать тот факт, что некоторые повреждения невозможно обнаружить невооружённым глазом. Поэтому частные организации могут предложить выявить глубину деформации с помощью специального оборудования.

Стоимость ремонта

| Вид работ | Стоимость |

| Профилактика Шпинделя | 9,000 руб. |

| Устранение сбоев в работе зажимного устройства | 19,000 руб. |

| Перегорание (повреждение) обмотки статора | 30,000 руб. |

| Замена подшипников с балансировкой ротора | 50,000 руб. |

| Замена датчиков шпинделя | 10,000 руб. |

| Техническое обслуживание | 10,000 руб. |

| Нестандартные работы | 10,000 руб. |

| Капитальный ремонт | 50,000 руб. |

| Модернизация станочного оборудования | 30,000 руб. |

Основная наша специализация — ремонт станков

Если ваш станок не работает, наш специалист приедет в кратчайшие сроки и починит его. Позвоните и проконсультируйтесь по тел: 8

Технологии

За счет использования современных приборов мы более точно определяем неисправности. И экономим ваши деньги на ремонте

Идеи

Если с вашим станок сломался не стантартно. Мы отправим его нашим техническим специалистам и они решат любую проблему

Скорость.

Вам нужно чтобы станок в кратчайшие сроки работал. Наши желания совпадают.

Прочитайте полезную информацию:

Ремонт станины станка

От того, в каком состоянии находятся направляющие станины токарного оборудования, зависит точность его работы. Поэтом нужно своевременно проводить ремонт оборудования и ео отельных элементов.

Далее

Ремонт токарно-револьверного станка

Любое оборудование рано или поздно выходит из строя, относится это и к товарно-револьверному станку. Для того, чтобы станок служил долго, а продукция, сделанная на нем, соответствовала нормам, необходимо исправно проводить ремонт и техническое обслуживание.

Далее

Неисправности шпинделя и их устранение

В современном производстве используется множество станков с ЧПУ (с числовым-программным управлением). Станки беспрерывно работают круглыми сутками и как любая техника иногда имеет неисправности. Одним из основных элементов станков является шпиндель, рассмотрим какие поломки могут возникнуть при эксплуатации и можно ли их устранять самостоятельно.

Далее

Самостоятельный ремонт вала станка и уход за ним

В современном мире использование сложного оборудования сопряжено с его износом и поломкой. В частности, валы различных станков подвергаются колоссальным нагрузкам из-за большого объема работы, а иногда и из-за условий в которых они эксплуатируются. В статье рассмотрены основные причины поломки, а так же способы профилактики и и ухода за оборудованием. Так же освещены вопросы, о починки при различных повреждениях валов станков.

Далее

Восстановление клиньев

При большом износе клиньев ремонт, как правило, сводится к их полной замене, что связано с дополнительными расходами металла и времени, затрачиваемого на изготовление новых клиньев.

Опыт ремонта по новой технологии показывает, что все клинья независимо от их износа могут быть восстановлены. Новая технология ремонта основана на применении стиракрила и соответствующей подготовке клиньев под заливку.

Как показывает опыт, трудоемкость ремонта клиньев по предлагаемой технологии сокращается примерно на 35%, при этом почти полностью исключаются ручные шабровочные работы, связанные с подгонкой клиньев по месту.

Технологический процесс восстановления клиньев стиракри-лом (рис. 72) представлен в табл. 12.

График и состав ремонтно-профилактических работ

При работе станка в условиях нормальной эксплуатации и соблюдения всех правил эксплуатации и обслуживания, указанных в настоящем руководстве, межремонтный цикл (срок службы до капитального ремонта при двухсменной работе) составляет при обработке стали (преимущественно) не менее 9 лет, а чугуна — не менее 8 лет. Ремонтно-профилактические работы рекомендуется проводить согласно графику ремонтных работ (рис. 39).

Осмотр станка

- Наружный осмотр станка(без разборки для выявления дефектов) состояния и работы станка в целом ипо узлам;

- Осмотр и проверка состояния механизмов привода главного движения и подач;

- Регулирование зазоров ходовых винтов стола;

- Регулирование подшипников шпинделя;

- Проверка работы механизмов переключения скоростей и подач;

- Регулирование механизмов включения кулачковых муфт и подач и фрикционной муфты ускоренного хода;

- Регулирование клиньев стола, салазок, консоли и хобота;

- Осмотр направляющих, зачистка забоин и задиров;

- Подтяжка ослабевших крепежных деталей;

- Проверка исправности действия ограничительных кулачков;

- Проверка состояния и мелкий ремонт систем охлаждения и смазки;

- Проверка состояния и ремонт оградительных устройств;

- Выявление деталей, требующих замены при ближайшем ремонте (начиная со второго малого ремонта);

Малый ремонт станка

- Частичная разборка узлов;

- Промывка всех узлов;

- Регулирование или замена подшипников качения;

- Зачистка заусениц и забоин на зубьях шестерен, сухарях и вилках переключения;

- Замена и добавление фрикционных дисков муфты ускоренного хода (начиная со второго ремонта);

- Пришабривание и зачистка клиньев и планок;

- Зачистка ходовых винтов и замена изношенных гаек;

- Зачистка забоин и задиров направляющих и рабочей поверхности стола;

- Замена изношенных и сломанных крепежных деталей

- Проверка и регулирование механизмов включения скоростей и подач;

- Ремонт систем смазки и охлаждения;

- Испытание станка на холостом ходу, проверка на шум, нагрев и точность по обрабатываемой детали.

Средний ремонт станка

- Узловая разборка станка;

- Промывка всех узлов;

- Осмотр деталей разобранных узлов;

- Составление дефектов ведомости;

- Регулирование или замена подшипников шпинделя;

- Замена или восстановление шлицевых валов;

- Замена изношенных втулок и подшипников;

- Замена дисков и деталей фиксатора фрикционной муфты ускоренного хода;

- Замена изношенных зубчатых колес;

- Восстановление или замена изношенных ходовых винтов и гаек;

- Пришабривание или замена регулировочных клиньев;

- Ремонт насосов и арматуры систем смазки и охлаждения;

- Исправление шабрением или шлифованием поверхностей направляющих, если их износ превышает допустимый;

- Окраска наружных поверхностей станка;

- Обкатка станка на холостом ходу (на всех скоростях и подачах) с проверкой на шум и нагрев;

- Проверка станка на точность и жесткость по ГОСТ 17734—72.

Капитальный ремонт станка

Капитальный ремонт производится с полной разборкой всех узлов станка, по результатам которой в обязательном порядке составляется дефектно-сметная ведомость. В результате ремонта должны быть восстановлены или заменены все изношенные узлы и детали станка, а также восстановлена его первоначальная точность, жесткость и мощность. Характер и объем работ при данном виде ремонта определяются для конкретных условий эксплуатации единой системой планово-предупредительного ремонта.

Пекелис Г. Д., Гельберг Б.Т. Л., «Машиностроение». 1970 г.