Физические свойства

В условиях комнатной температуры и без применения давления все вещества обладают твердым состоянием. Но есть галлий, он уже при 30 градусах тепла начинает деформироваться, тает в руках. Можно отметить характеристики:

- Высокая пластичность. Хрупкие только марганец, олово и цинк.

- Могут быть легкие и тяжелые. Сравни алюминий с осмием.

- Температура плавления очень большая. Есть и исключения, например, ртуть, именно по этой причине ее используют в классических термометрах.

- Цвет – серый, серебристый, голубоватый. Редкими являются цветные изделия, например, желтые или красные.

- Увеличенная проводимость тепла и электричества, особенно у меди, поэтому имеют популярность медные провода.

Понятие металлов, сплавов и изделий из них. Классификация, свойства и область применения.

Металлы – простые вещества, обладающие в обычных условиях характерными свойствами: блеском и непрозрачностью ,высокой тепло- и электропроводностью, прочностью, твердостью, ковкостью, пластичностью, жаропрочностью и коррозийной стойкостью.

Для диагностических исследований, проводимых в рамках КИМВИ, используются классификации, основанные на физических, химических свойствах металлов и степени их распространенности. По этим показателям металлы подразделяются

на:

• легкие – алюминий, магний, титан, бериллий, литий, натрий;

• тяжелые – медь, свинец, никель, кобальт, олово, цинк, ртуть;

• тугоплавкие – вольфрам, молибден, ниобий, тантал, рений, хром;

• благородные (драгоценные) – золото, серебро, платина, палладий;

• радиоактивные – франций, радий, уран, актиний и актиниды;

• рассеянные – галлий, индий, таллий;

• магнитные – железо, никель, кобальт;

• редкоземельные – скандий, иттрий, лантан и лантаниды.

В промышленности металлы подразделяют на две основные группы: черные (на основе железа) и цветные (все остальные).

Металлы, которые производят и используют в ограниченном масштабе, называют редкими. К ним относят все рассеянные и редкоземельные металлы, большая часть тугоплавких, радиоактивные и некоторые легкие (бериллий, литий, рубидий

и цезий).

Сплавами

называются твердые кристаллические тела, получаемые при сплавлении металлов и металлов с неметалла-

ми. По химическому составу первые подразделяются на сплавы следующих металлов:

• черных (чугун, сталь);

• цветных (алюминиевые – дюралюминий, силумин; медные – бронзы, латуни; свинцовые (баббиты, припой); магние-

вые, титановые и пр.);

• драгоценных (золотые, серебряные, платиновые и др.).

Особенности собирания объектов из металлов и сплавов.

Специфические свойства металлов облегчают поиск соответствующих объектов,даже в случаях, когда

последние сокрыты под землей, в воде, в тайниках и пр. С этой целью обычно используются металлоискатели разных модификаций, предназначенные для обнаружения изделий, изготовленных как из черных, так и из цветных металлов, на различном удалении.

Обращаться с металлическими объектами при их изъятии нужно таким образом, чтобы не поставить под сомнение возможность дальнейшего исследования не только материала изделий, но и имеющихся на их поверхности загрязнений (например, наслоений материалов взломанных преград на рабочих поверхностях предполагаемого орудия взлома), а также проведения различных традиционных криминалистических экспертиз: трасологических, дактилоскопических, баллистических и

пр. Поэтому замки и запирающие устройства изымаются в том состоянии, в котором обнаружены; проверять работу запирающего механизма на месте происшествия нельзя.

При изъятии пуль, дроби и картечи с целью сохранения следов на них

запрещается пользоваться пинцетами, плоскогубцами, щипцами и другими подобными предметами. Каждый из подобных предметов упаковывается отдельно в бумагу или ткань.

Поиск металлических опилок и стужек проводится визуально, а также при помощи дактилоскопической магнитной кисти, конец

которой обернут чистой бумагой или полиэтиленом, и фиксируются дактилоскопическими пленкам.

При изъятии металлов в виде порошка, напротив, пользоваться пылесосом и липкой пленкой недопустимо. Соответствующие пробы из значительных объемов отбираются при помощи шпателей и помещаются в стеклянные плотно закрываемые сосуды или полиэтиленовые пакетики, которые после этого запаиваются.

Изымаемая металлическая ртуть упаковывается только в герметично закрываемые стеклянные сосуды.

Если обнаруженные металлические объекты сырые, их необходимо просушить и упаковать в полиэтиленовые пакеты с

тем, чтобы исключить возможность их дальнейшей коррозии.

Предметы, на поверхности которых предполагается наличие микрочастиц или наслоений металла, как правило, изымаются целиком и упаковываются в полиэтилен или бумагу.

каждый предмет упаковывается в отдельный полиэтиленовый пакет.

Изъятые объекты следует предохранять герметичной упаковкой от воздействия атмосферы воздуха, влаги и других коррозийных сред.

Металлы – простые вещества, обладающие в обычных условиях характерными свойствами: блеском и непрозрачностью ,высокой тепло- и электропроводностью, прочностью, твердостью, ковкостью, пластичностью, жаропрочностью и коррозийной стойкостью.

Для диагностических исследований, проводимых в рамках КИМВИ, используются классификации, основанные на физических, химических свойствах металлов и степени их распространенности. По этим показателям металлы подразделяются

на:

• легкие – алюминий, магний, титан, бериллий, литий, натрий;

• тяжелые – медь, свинец, никель, кобальт, олово, цинк, ртуть;

• тугоплавкие – вольфрам, молибден, ниобий, тантал, рений, хром;

• благородные (драгоценные) – золото, серебро, платина, палладий;

• радиоактивные – франций, радий, уран, актиний и актиниды;

• рассеянные – галлий, индий, таллий;

• магнитные – железо, никель, кобальт;

• редкоземельные – скандий, иттрий, лантан и лантаниды.

В промышленности металлы подразделяют на две основные группы: черные (на основе железа) и цветные (все остальные).

Металлы, которые производят и используют в ограниченном масштабе, называют редкими. К ним относят все рассеянные и редкоземельные металлы, большая часть тугоплавких, радиоактивные и некоторые легкие (бериллий, литий, рубидий

и цезий).

Сплавами

называются твердые кристаллические тела, получаемые при сплавлении металлов и металлов с неметалла-

ми. По химическому составу первые подразделяются на сплавы следующих металлов:

• черных (чугун, сталь);

• цветных (алюминиевые – дюралюминий, силумин; медные – бронзы, латуни; свинцовые (баббиты, припой); магние-

вые, титановые и пр.);

• драгоценных (золотые, серебряные, платиновые и др.).

Особенности собирания объектов из металлов и сплавов.

Специфические свойства металлов облегчают поиск соответствующих объектов,даже в случаях, когда

последние сокрыты под землей, в воде, в тайниках и пр. С этой целью обычно используются металлоискатели разных модификаций, предназначенные для обнаружения изделий, изготовленных как из черных, так и из цветных металлов, на различном удалении.

Обращаться с металлическими объектами при их изъятии нужно таким образом, чтобы не поставить под сомнение возможность дальнейшего исследования не только материала изделий, но и имеющихся на их поверхности загрязнений (например, наслоений материалов взломанных преград на рабочих поверхностях предполагаемого орудия взлома), а также проведения различных традиционных криминалистических экспертиз: трасологических, дактилоскопических, баллистических и

пр. Поэтому замки и запирающие устройства изымаются в том состоянии, в котором обнаружены; проверять работу запирающего механизма на месте происшествия нельзя.

При изъятии пуль, дроби и картечи с целью сохранения следов на них

запрещается пользоваться пинцетами, плоскогубцами, щипцами и другими подобными предметами. Каждый из подобных предметов упаковывается отдельно в бумагу или ткань.

Поиск металлических опилок и стужек проводится визуально, а также при помощи дактилоскопической магнитной кисти, конец

которой обернут чистой бумагой или полиэтиленом, и фиксируются дактилоскопическими пленкам.

При изъятии металлов в виде порошка, напротив, пользоваться пылесосом и липкой пленкой недопустимо. Соответствующие пробы из значительных объемов отбираются при помощи шпателей и помещаются в стеклянные плотно закрываемые сосуды или полиэтиленовые пакетики, которые после этого запаиваются.

Изымаемая металлическая ртуть упаковывается только в герметично закрываемые стеклянные сосуды.

Если обнаруженные металлические объекты сырые, их необходимо просушить и упаковать в полиэтиленовые пакеты с

тем, чтобы исключить возможность их дальнейшей коррозии.

Предметы, на поверхности которых предполагается наличие микрочастиц или наслоений металла, как правило, изымаются целиком и упаковываются в полиэтилен или бумагу.

каждый предмет упаковывается в отдельный полиэтиленовый пакет.

Изъятые объекты следует предохранять герметичной упаковкой от воздействия атмосферы воздуха, влаги и других коррозийных сред.

Классификация и виды металлов

Есть чистые, однокомпонентные структуры и сплавы. Самым классическим примером можно назвать различные виды стали. Они различаются по ГОСТу в соответствии с добавлением легирующих добавок. Чем больше содержание углерода, тем крепче материал. Также есть общепринятое разграничение, ниже представим подтипы.

Черные

Их добывают из металлической руды. В производстве они занимают 90% от всего сырья. Обычно это чугуны и стали. Для изменения характеристик добавляют большее или меньшее количество углерода и легирующие добавки: медь, кремний, хром, никель. Одним из очень популярных подвидов является нержавейка, которая отличается своим блеском поверхности и уникальными свойствами – легкостью, высокой прочностью и устойчивостью к влажности, температурным перепадам.

Что относится к цветным металлам

Второе название – нежелезные, то есть сплавы не содержат в себе железа, а состоят из более дорогостоящих материалов. Вещества имеют различный цвет, отличаются уникальными качествами:

- долговечность;

- длительное сохранение свойств;

- образование оксидной пленки, которая препятствует коррозии.

Благодаря этому, определенные разновидности можно использовать в медицине, ювелирном деле, химической промышленности, при изготовлении электрических проводов. К цветмету относится алюминий, цинк, олово, свинец, никель, хром, серебро, золото и другие.

Медь и ее сплавы являются популярными металлами

Медная руда была обработана человеком одна из первой, потому что она подвергается холодному методу ковки и штамповки. Податливость привела к востребованности повсеместно. Кислород в составе приводит к красному отливу. Но уменьшение валентности в различных соединениях приведет к желтому, зеленому, синему цвету. Привлекательным качеством считается отличная теплопроводность – на втором месте после серебра, поэтому она применяется для проводов. Соединения могут быть:

- твердыми – в сочетании с железом, мышьяком, цинком, фосфором;

- с плохой растворимостью с висмутом, свинцом;

- хрупкими – с серой или кислородом.

К металлам относятся алюминий и сплавы

Al открыт в 1825 году и отличается легкостью и простотой в металлообработке. Производится из бокситов, при этом запасы этой горной породы практически неиссякаемы. Далее элемент соединяют в различных пропорциях с медью, марганцем, магнием, цинком, кремнием. Реже с титаном, литием, бериллием. Особенности в зависимости от добавок:

- хорошая свариваемость;

- устойчивость к коррозии;

- высокая усталостная прочность;

- пластичность.

Его применяют для изготовления ювелирных изделий, столовых приборов, а также для стекловарения, в пищевой и военной промышленности, для создания ракет и для производства водорода и тепла в алюмоэнергетике.

Все о металлах магний, титан и их сплавах

Mg – самое легкое вещество из этой группы. Не обладает прочностью, но есть достоинства, например, пластичность, химическая активность. Благодаря высокой конструкционной способности его добавляют в составы, чтобы увеличивать свариваемость, простоту металлообработки режущим ножом. Необходимо учитывать, что магний очень восприимчив к ржавлению. Титан имеет похожие качества – легкость, пластичность, серебристый цвет. Но антикоррозийная пленка появляется при первом соприкосновении с кислородом. Отличительные особенности – низкая теплопроводность, электропроводность, отсутствие магнитизма. Металл, содержащий титан, – это вещество, используемое для авиационной, химической, судостроительной промышленности.

Антифрикционные сплавы

Характерная особенность этой группы – удобство применения при механических воздействиях. Они практически не создают трения, а также снижают его у других композитов. Очень часто они выступают в качестве твердой смазки для узлов, например, для подшипников. В составе обычно бывает фторопласт, латунь, бронза, железографит и баббит.

Мягкие

Это те, у которых ослаблены металлические связи. По этой причине они имеют более низкую температуру плавления и кипения, просто деформируются. Иногда можно одним нажатием пальца сделать вмятину, ногтем оставить царапину К ним относятся: медь, серебро, золото, бронза, свинец, алюминий, цезий, натрий, калий, рубидий и другие. Одним из наиболее мягких является ртуть, она находится в природе в жидком состоянии.

Что значит твердый металл

В природе такая руда встречается крайне редко. Порода находится у упавших метеоритов. Один из наиболее популярных – хром. Он тугоплавкий и легко поддается металлообработке. Еще один элемент – вольфрам. Он очень плохо плавится, но при правильной обработке используется в осветительных приборах благодаря устойчивости к теплу и гибкости.

Металлические материалы в энергетике

Мы бы не имели такую развитую электросеть и массу приборов, потребляющих электричество, если бы ряд веществ не отличались наличием свободных электронов, положительных ионов и высокой проводимостью. Провода делают из свинца, меди и алюминия. Отлично бы подошло серебро, но его редкость влияет на стоимость, поэтому редко используется.

Особенности черных вторичных металлов

Это отходы, которые образуются в результате одного из этапа металлообработки – ковки, резки. Это могут быть обрезки или стружки. Они отправляются в сталеплавильные печи, но перед этим должны пройти проверки по ГОСТу. Лом называют чермет, его различают на стальной и чугунный по цене. Его использование очень востребовано вместо обработки руды.

Щелочноземельные сплавы

Это твердые вещества, которые имеют высокую химическую активность. В чистом виде встречаются очень редко, зато применяются в соединениях. Их значение нельзя переоценить с точки зрения анатомии человека и животного. Магний и кальций – необходимые микроэлементы.

Понятие щелочной металл

Они способны растворяться в воде, образуя щелочь. Из-за своей повышенной химической активности (вступление в реакцию происходит с бурным действием, воспламенением, выделением газа, дыма) в природе почти не встречается. Ведь на внешнем уровне всего один электрон, который легко отдается любому веществу. Гидроксиды очень важны в промышленности.

Общая характеристика материалов из d- и f-семейств

Это переходные элементы, которые могут являться как окислителями, так и восстановителями. Свойства зависят от среды, в которой они находятся. Но есть и общие:

- на внешнем уровне много электронов;

- несколько степеней окисления;

- увеличенная валентность;

- прочность;

- тягучесть;

- ковкость.

Из чего состоят побочные подгруппы металлов системы Менделеева

По сути это разновидности предыдущей категории – переходные элементы. Это линейка от скандия до цинка. Они часто выплавляются и обладают фактически такими же характеристиками, как и вышеперечисленные материалы из d- и f-семейств.

Свойства металлов и сплавов

Категория: Бытовые товары

Металлы — химические элементы, характеризующиеся в твердом состоянии внутренним кристаллическим строением. Металлы имеют характерный блеск, они непрозрачны, при деформациях пластичны, характеризуются значительной теплопроводностью и электропроводностью. Металлы и сплавы, применяемые для изготовления товаров народного потребления, делят на черные и цветные. К цветным металлам относятся также благородные (драгоценные) металлы.

Черные металлы. Характеризуются большой плотностью, высокой температурой плавления, высокой твердостью. К черным металлам относят железо, кобальт, никель, марганец. Железо может растворять углерод (0,2 — 6,67%), давать с ним химическое соединение цементит; высокоуглеродистые сплавы содержат графит. Чистое железо (99,999 % Fe) из-за низких механических свойств не применяют для изготовления металлических изделий. Для них используют сплавы железа с углеродом и другими элементами в виде сталей и чугунов.

Сталь. Сталь — сплав железа с углеродом, содержание которого не превышает 2,14 %. Кроме углерода, в стали содержатся примеси марганца, кремния, фосфора, серы, кислорода, азота, водорода. Стали широко применяются для изготовления металлохозяйственных товаров.

По химическому составу стали делят на углеродистые и легированные. Углеродистые стали названы так по основному элементу — углероду. Углерод, которого в этих сталях не более 1,35 %, сильно влияет как на структуру, так и на свойства сталей. С увеличением его содержания возрастают твердость, прочность, упругость стали и снижаются ее пластичность, относительное удлинение. Примесями углеродистой стали являются марганец, кремний, сера, фосфор. Добавление марганца (0,5-0,8%) позволяет повысить твердость и прочность стали. Кремний (0,35-0,4%) повышает твердость, упругость, пластичность, текучесть стали. Нежелательные примеси углеродистых сталей — сера, фосфор, кислород, азот, водород.

По назначению углеродистые стали классифицируют на конструкционные и инструментальные. По качеству конструкционные углеродистые стали подразделяют на сталь качественную и сталь обыкновенного качества; инструментальные — на качественную и высококачественную. В зависимости от степени раскисления сталь подразделяют на кипящую (кп), полуспокойную (пс), спокойную (сп).

Конструкционные углеродистые стали содержат углерод в небольшом количестве — 0,06—0,85 %, вследствие чего обладают пластичностью, хорошо обрабатываются литьем, давлением, резанием, пригодны для изготовления изделий (конструкций) сложной формы.

Для изготовления изделий, не испытывающих при эксплуатации больших нагрузок, например посуды, целесообразно использовать кипящую сталь, а для изделий с большими механическими воздействиями (ножи, инструменты) больше подходят полуспокойная и спокойная сталь.

Углеродистые инструментальные стали применяют для изготовления ножей, режущих инструментов, деталей бытовых машин (мельницы для кофе, перца, мясорубки и др.), испытывающих сильное трение при работе.

Легированные стали, кроме углерода, содержат один или несколько легирующих, специально добавляемых элементов. К легирующим элементам относят марганец, кремний, хром, никель, вольфрам, кобальт, молибден, ванадий, титан и др. Эти элементы в зависимости от их количества, сочетания между собой, изменяют структуру и свойства сталей. Данные стали превосходят углеродистые по твердости, износостойкости, жаропрочности, устойчивости к коррозии. Однако подобные стали дороже углеродистых, для выплавки их требуется большое количество цветных металлов.

По назначению легированные стали классифицируют на конструкционные, инструментальные и стали с особыми свойствами. Конструкционные легированные стали характеризуются высокой прочностью к механическим нагрузкам и хорошей пластичностью, вязкостью.

Стали маркируют цифрами и буквами. Пример расшифровки стали марки 12Х2Н4А: 12 — 0,12% углерода, Х2 — 2% хрома, H4 — 4% никеля, А — высококачественная сталь.

Инструментальные легированные стали используют для изготовления режущих, сверлильных, измерительных и других инструментов, поскольку эти инструменты должны иметь повышенную износостойкость, особенно при высоких скоростях обработки и температуре.

Легированные стали и сплавы с особыми свойствами представлены коррозионностойкими (нержавеющими) сталями и сплавами с высоким сопротивлением электрическому току. Коррозион-ностойкие стали применяют для изготовления ножей, вилок и других столовых и кухонных принадлежностей, посуды и металлической галантереи. Нержавеющие стали отличаются устойчивостью к действию пищевых кислот, поваренной соли, они не разрушают витамины, содержащиеся в пище, ее вкус и цвет. Изделия из коррозионностойких сталей имеют красивый внешний вид. Эти важные потребительные свойства стали приобретают благодаря легированию хромом, никелем, титаном. С уменьшением содержания углерода устойчивость стали к коррозии возрастает. Высокие коррозионностойкие и механические свойства хромистые и хромоникелевые стали приобретают также в процессе термической и механической обработки.

Чугуны. Чугун — сплав железа с углеродом (содержание больше 2,14%) и другими элементами. Вырабатывают чугун выплавкой из железных руд в доменных печах.

По назначению чугуны классифицируют на передельные, литейные, высокопрочные, ковкие, легированные. Передельный (белый, за счет цементита) чугун используют для выплавки сталей.

Литейные (серые) чугуны содержат углерод 2,2-3,7% в химически не связанном состоянии в виде графита. Графит придает чугуну серый цвет на изломе. Металлохозяйственные изделия (посуда, корпуса мясорубок, замков, колунов и др.) из серого чугуна вырабатывают литьем в формы. Серые чугуны производятся 11 марок. Цифры в марке указывают предел прочности при растяжении (кгс/мм2).

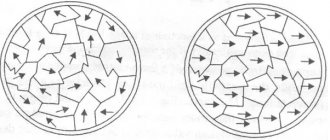

Высокопрочные (модифицированные) чугуны производят с помощью добавки в расплавленные чугуны магния, церия и др. В результате обеспечивается высокая прочность и пластичность чугуна за счет выделения графита в шаровидной форме.

Ковкие чугуны производят выдержкой при 950—970 °С в течение 10-15 ч с последующим медленным охлаждением отливок из белого чугуна, которые содержат меньше углерода, кремния, марганца, серы. По сравнению с серыми чугунами ковкие чугуны прочнее на разрыв, устойчивее к ударам, повторнопеременным нагрузкам, их применяют для изделий, испытывающих подобные нагрузки (гаечные ключи, гайки, крюки, детали водопроводных труб и др.). Существуют 9 марок ковких чугунов.

Алюминий и его сплавы. Алюминий — металл серебристо-белого цвета, очень легкий (плотность 2200 кг/м3), пластичный, малопрочный, мягкий. Вследствие высокой пластичности в отожженном состоянии алюминий может легко обрабатываться давлением. На поверхности алюминия образуется тонкая, прочная окисная пленка, что обеспечивает ему стойкость к атмосферным

воздействиям, действию органических кислот, щелочей, аммиаку и т.д. Чистый алюминий (99,996 % Аl) из-за недостаточной прочности и термостойкости как конструкционный материал применяют мало (для производства электрических конденсаторов, выпрямителей, полупроводниковых приборов, зеркал и т.п.). Более распространено использование прочных и термостойких сплавов на основе алюминия.

Алюминиевые сплавы по способу изготовления из них изделий подразделяют на деформируемые (изделия получают методами пластической деформации) и литейные (изделия изготавляют литьем).

Деформируемые алюминиевые сплавы классифицируют на упрочняемые и неупрочняемые с помощью термообработки.

Упрочняемыми деформируемыми сплавами алюминия являются дюралюмины марок Д1, Д16, Д18 (цифры показывают номер сплава). Основной легирующий элемент данных сплавов — медь (3,8— 4,8%); в сплаве содержатся также магний (0,4—2,3%), марганец (0,4-0,8%). Легирующие элементы придают дюралюмину твердость, прочность и некоторую пластичность. Эти свойства закрепляются термообработкой. Для коррозионной стойкости листы из дюралюмина подвергают плакировке — покрывают слоем чистого алюминия с последующим нагревом и прокаткой. Дюралюмин используют для изготовления мебели с металлическим каркасом, а также для деталей (ручек, арматуры) столовых приборов, замков и других бытовых изделий.

К деформируемым алюминиевым сплавам, неупрочняемым термической обработкой, относятся сплавы алюминия с марганцем и магнием марок АМц (марганца до 1,8 %) и АМг1-АМг6 (цифры -среднее содержание магния). Эти сплавы отличаются повышенной устойчивостью к механическим нагрузкам, коррозии. Деформируемые неупрочняемые сплавы алюминия в основном применяют для производства посуды, баков стиральных машин.

Литейные алюминиевые сплавы обладают хорошей жидкотекучестью, малой усадкой, пористостью. Они незначительно растрескиваются при остывании, что позволяет изготавливать из них изделия сложных форм. В то же время эти сплавы хорошо обрабатываются резанием. По химическому составу сплавы делятся на группы с I по V. Большинство марок этих сплавов (с АЛ2 по АЛ34) расшифровываются так: AЛ — алюминий литейный; цифра — порядковый номер сплава, химический состав которого регламентируется ГОСТом. Некоторые марки (АК7п, АК5М2п, АК7М2п) алюминиевых литейных сплавов для пищевой посуды обозначают по буквенно-цифровой системе: А — алюминий, К — кремний, М — медь, п — для пищевой посуды; цифры — среднее содержание элемента в сплаве.

Наиболее широко используют алюминиевые литейные сплавы I группы — с кремнием. От латинского названия кремния (силициум) они получили название силумины. Силумины не подвергаются термической обработке, их прочность повышают путем добавления модификаторов — соединений на основе натрия. Сплавы других групп могут упрочняться термической обработкой. Алюминиевые литейные сплавы используют для изготовления корпусов мясорубок, соковыжималок, деталей ножей, столовых и оконных приборов, инструментов, а также отдельных узлов бытовых машин. В сплавах для изделий пищевого назначения содержание свинца не должно превышать 0,15%, цинка — 0,3, мышьяка — 0,015%, примесь бериллия не допускается . Применение этих сплавов для изготовления изделий пищевого назначения в каждом случае должно быть согласовано с органами Министерства здравоохранения.

Медь и ее сплавы. Медь представляет собой металл красного цвета с температурой плавления 1083 °С, плотностью 8940 кг/м3 обладает высокой электропроводностью, используется как проводниковый материал. В бытовых изделиях применяют сплавы меди — латуни, бронзы и др.

Латуни — сплавы меди только с цинком (простые, двухкомпонентные, латуни) или с цинком и другими элементами, но с преобладанием цинка. При содержании цинка до 39% увеличивается прочность и пластичность сплава, при 40—45 % цинка прочность к растяжению увеличивается, а пластичность снижается. Количество цинка в латуни определяет ее цвет (18—20 % цинка — желто-красный; 20-30% цинка — буро-желтый; при 30% и более — светло-желтый).

По способу изготовления изделий латуни подразделяют на обрабатываемые давлением (деформируемые) и литейные.

К однокомпонентным деформируемым относятся латуни марок: томпак — Л96, Л90; полутомпак — Л85, Л80; латунь — Л70, Л68, Л62. Буква «Л» — латунь, цифры — среднее количество меди в процентах. Содержание цинка определяют вычитанием: 100% минус содержание меди; например, в латуни марки Л70 цинка будет 30%. В марках многокомпонентных деформируемых латуней после буквы «Л» стоит первая буква названия легирующих элементов.

Литейные латуни являются многокомпонентными сплавами, содержат большее количество легирующих элементов (марганец, олово, никель, свинец, кремний), что улучшает литейные свойства сплава.

Из деформируемых латуней вырабатывают посуду, самовары, духовые музыкальные инструменты, охотничьи гильзы, галантерейные изделия, бижутерию. Литейные латуни используют для подшипников, втулок, шестерен.

Бронзы — сплавы меди с оловом и другими цветными металлами (алюминием, кремнием, железом, марганцем, бериллием и др.). Бронзы классифицируют на оловянные и безоловянные. Оловянные бронзы, у которых основным легирующим элементом является олово, применяются для отливки художественных изделий: корпусов настольных часов, подсвечников, бюстов, мелкой пластики. Марки безоловянных бронз в зависимости от вида, количества легирующего элемента имеют разнообразное назначение и свойства, по ряду которых превосходят оловянные бронзы (за исключением литейных свойств). По способу производства изделий бронзы подразделяют на деформируемые и литейные, которые могут быть с термообработкой и без нее. Марки бронз обозначают буквами и цифрами. Например: БрАЮЖЗМц2: Бр — бронза; А (алюминий) — в среднем 10%; ЖЗ (железо) — 3%; Мц (марганец) — 2%; содержание меди — 85%.

Мельхиор (МН-19) и нейзильбер (МНЦ15-20) представляют собой сплавы меди с никелем, имеющие серебристый цвет, прекрасные технологические и механические свойства, коррозионную стойкость. Эти сплавы широко применяют для изготовления высококачественной посуды, столовых приборов и других изделий. В марках этих сплавов буквы обозначают: М — медь, Н — никель, Ц — цинк; цифры 19 и 15 — содержание в % никеля, 20 — цинка. Количество меди определяют вычитанием из 100 суммарного содержания других элементов. Изделия из медно-никелевых сплавов облагораживают серебрением, золочением, чернением, чеканкой и другими способами.

Хром — серебристо-белый метал, плотностью 7140 кг/м3. Имеет высокую температуру плавления (1830 °С), устойчив к действию атмосферы, воды, щелочей, органических и минеральных кислот. Обладает высокой твердостью и хрупкостью. Хром используют для защитно-декоративных покрытий и легирования сталей, получения медно-никелевых сплавов. Хромовые покрытия обладают особенной износостойкостью и долговечностью.

Никель — серебристо-белый с голубоватым оттенком металл. Имеет плотность 8920 кг/м3, характеризуется пластичностью, тугоплавкостью (температура плавления 1453 °С), достаточной механической прочностью. Обладает устойчивостью к атмосферным воздействиям, к воде, органическим и минеральным (кроме азотной) кислотам, не оказывает отрицательного влияния на вкус, цвет, запах, питательную ценность пищи. Никель широко используют для получения защитно-декоративных покрытий стали, латуни и других металлов, а также для легирования сталей, получения нихромов, мельхиора, незильбера и др.

Цинк — светло-серый легкоплавкий (419 °С) металл (плотность 7140 кг/м3), устойчив к атмосферным воздействиям благодаря образованию защитной оксидной пленки. Цинк применяется для получения защитных покрытий на стальных изделиях. Цинковые покрытия не выдерживают воздействия горячей воды, пищевых и минеральных кислот и щелочей. Соединения цинка токсичны, поэтому на изделия пищевого назначения цинковые покрытия не наносят.

Олово — серебристо-белый металл (плотность 7300 кг/м3), обладает низкой температурой плавления (232°С), высокой пластичностью и мягкостью. По коррозионной стойкости олово приближается к благородным металлам. Олово устойчиво к действию холодной и горячей воды, органических кислот, разбавленных минеральных кислот, щелочей, не образует токсичных соединений с пищевыми продуктами. Олово широко применяют для получения белой жести (малоуглеродистую листовую сталь покрывают слоем олова), предназначенной для металлических консервных банок, крышек, металлической посуды, кухонных принадлежностей.

Титан — серебристо-белый, легкий (плотность 4500 кг/м3), прочный, тугоплавкий (1665°С), коррозионностойкий металл. По прочностным свойствам титан соответствует конструкционным сталям, а по коррозионной стойкости превосходит высоколегированные нержавеющие стали. Используют для изготовления столовых приборов, металлической галантереи, лыжных палок и других.

Благородные или драгоценные, металлы характеризуются красивым внешним видом, коррозионной стойкостью в обычной атмосфере и в большинстве кислот и щелочей, высокой температурой плавления, способностью прокатываться в тончайшие пленки и нити. К драгоценным металлам относятся серебро, золото, платина и металлы платиновой группы — палладий, рутений, родий, иридий, осмий.

Для бытовых ювелирных изделий используют в основном серебро, золото и платину.

Серебро характеризуется высокими электро- и теплопроводностью, пластичностью, отражающей способностью плотность 10500 кг/м3. Серебро обладает устойчивостью к действию воды, соляной и органических кислот, но растворяется в азотной кислоте. Под действием серы и серосодержащих веществ серебро чернеет, так как на его поверхности образуется пленка сульфида серебра Ag2S. Это свойство используется для декоративной отделки серебряных изделий — чернения. Серебро используют для защитно-декоративных покрытий, изготовления ювелирных изделий, припоев, светочувствительных материалов, контактов электроприборов, покрытия колб термосов и других целей. Содержание серебра и других драгоценных металлов в сплавах обозначают пробой — количеством граммов благородного металла в 1000 г сплава. Стандартные пробы серебряных сплавов — 800, 875, 916.

Золото — металл ярко-желтого цвета, с сильным блеском, тяжелый (плотность 19320 кг/м3), но при этом мягкий и пластичный. Золото характеризуется высокой химической стойкостью к действию атмосферы, воды при высоких и низких температурах, к кислотам, щелочам, однако, растворяется в царской водке, (смесь соляной и азотной кислот), бромной и хлорной воде. Ювелирные изделия изготавливают не из чистого золота, вследствие его мягкости, а из сплавов золота с медью, серебром, палладием (белое золото). В зависимости от соотношения этих элементов изменяются цвет, оттенки и твердость сплава. Стандартные пробы золотых ювелирных сплавов — 375, 585, 750, 958. Золото используют также для декоративных покрытий.

Платина — белый металл с сероватым оттенком, имеет высокие плотность (21500 кг/м3) и температуру плавления. Обладает высокой твердостью, но меньшей пластичностью. Для повышения прочности ее сплавляют с металлами платиновой группы: родием, иридием, палладием, а также с золотом, серебром и медью. В ювелирном деле применяется платина пробы 950 для изготовления украшений, а также в качестве оправы бриллиантов, поскольку платина имеет одинаковый с алмазом коэффициент линейного расширения, при этом бриллиант в оправе из платины имеет лучший блеск.

Сравнение свойств

Вторая часть элементов в периодической системой отличается многообразием характеристик, поэтому почти невозможно привести полную сводную таблицу. Мы предлагаем таблицу, на которой представлено 4 отличительные черты:

| Признаки | Металлы | Неметаллы |

| Положение в П. С. | Под диагональю бор-астат | Над ней |

| Строение атома | Большой атомный радиус, чисто электронов на последнем слое — от 1 до 3 | Маленький, от 4 до 7 — соответственно |

| Физические св-ва | Электропроводность, теплопроводность, блеск, ковкость, пластичность, по агрегатному состоянию, в основном, твёрдые | Диэлектрики, неблестящие, хрупкие, газы, жидкости и летучие твёрдые вещества |

| Кристаллические решетки | Металлическая | Молекулярная, атомная |

| Химические св-ва | Восстановители | Окислительные (иногда восстанов-ли) |

Мы рассказали про металл, что это за материал, как он используется. Если вам нужны станки по металлообработке, закажите их в . У нас в наличии и на заказ имеются ручные и полуавтоматические ленточнопильные станки, а также маятниковые, вертикальные и двухстоечные агрегаты. Цена на товары снижена в 1.5 — 2 раза по сравнению с зарубежными аналогами. Чтобы уточнить интересующую вас информацию, свяжитесь с менеджерами, мы с радостью поможем в выборе оборудования.

Основные сведения о сплавах металлов (основы общей технологии металлов)

Все металлы и сплавы металлов обладают определенными свойствами. Свойства металлов и сплавов разделяют на четыре группы: физические, химические, механические и технологические.

Физические свойства. К физическим свойствам металлов и сплавов относятся: плотность, температура плавления, теплопроводность, тепловое расширение, удельная теплоемкость, электропроводность и способность намагничиваться. Физические свойства некоторых металлов приведены в таблице:

Физические свойства металлов

| Название металла | Удельный вес, г 1см3 | Температура плавления, °С | Коэффициент линейного расширения, α 10-6 | Удельная теплоемкость С, кал/г-град | Теплопроводность λ, Кал/см сек-град | Удельное электросопротивление при 20°,Ом мм/м |

| Алюминий | 2,7 | 660 | 23,9 | 0,21 | 0,48 | 0,029 |

| Ванадий | 6,0 | 1720 | 12,3 | 0,11 | — | — |

| Вольфрам | 19,3 | 3377 | 45,0 | 0,34 | 0,38 | 0,053 |

| Железо | 7,86 | 1539 | 11,9 | 0,11 | 0,14 | 0,10 |

| Кобальт | 8,9 | 1480 | 12,7 | 0,10 | 0,16 | 0,097 |

| Магний | 1,74 | 651 | 26,0 | 0,25 | 0,37 | 0,044 |

| Марганец | 7,2 | 1260 | 23,0 | 0,12 | 0,05 | |

| Медь | 8,92 | 1083 | 26,7 | 0,09 | 0,92 | 0,044 |

| Молибден | 10,2 | 2622 | 5,2 | 0,065 | 0,35 | 0,054 |

| Никель | 8,9 | 1455 | 13,7 | 0,11 | 0,14 | 0,070 |

| Олово | 7,31 | 232 | 22,4 | 0,055 | 0,16 | 0,113 |

| Свинец | 11,3 | 327 | 29,3 | 0,031 | 0,084 | 0,208 |

| Титан | 4,5 | 1660 | 7,14 | 0,11 | 0,048 | |

| Хром | 7,1 | 1800 | 8,4 | 0,111 | 0,131 | |

| Цинк | 7,14 | 420 | 32,6 | 0,91 | 0,27 | 0,061 |

Плотность. Количество вещества, содержащееся в единице объема, называют плотностью. Плотность металла может изменяться в зависимости от способа его производства и характера обработки.

Температура плавления. Температуру, при которой металл полностью переходит из твердого состояния в жидкое, называют температурой плавления. Каждый металл или сплав имеет свою температуру плавления. Знание температуры плавления металлов помогает правильно вести тепловые процессы при термической обработке металлов.

Теплопроводность. Способность тел передавать тепло от более нагретых частиц к менее нагретым называют теплопроводностью. Теплопроводность металла определяется количеством теплоты, которое проходит по металлическому стержню сечением в 1см2, длиной 1см в течение 1сек. при разности температур в 1°С.

Тепловое расширение. Нагревание металла до определенной температуры вызывает его расширение.

Величину удлинения металла при нагревании легко определить, если известен коэффициент линейного расширения металла α. Коэффициент объемного расширения металла ß равен Зα.

Удельная теплоемкость. Количество тепла, которое необходимо для повышения температуры 1г вещества на 1°С, называют удельной теплоемкостью. Металлы по сравнению с другими веществами обладают меньшей теплоемкостью, поэтому их нагревают без больших затрат тепла.

Электропроводность. Способность металлов проводить электрический ток называют электропроводностью. Основной величиной, характеризующей электрические свойства металла, является удельное электросопротивление ρ, т. е. сопротивление, которое оказывает току проволока из данного металла длиной 1м и сечением 1мм2. Оно определяется в омах. Величину, обратную удельному электросопротивлению, называют электропроводностью.

Большинство металлов обладает высокой электропроводностью, например серебро, медь и алюминий. С повышением температуры электропроводность уменьшается, а с понижением увеличивается.

Магнитные свойства. Магнитные свойства металлов характеризуются следующими величинами: остаточной индукцией, коэрцетивной силой и магнитной проницаемостью.

Остаточной индукцией (Вr) называют магнитную индукцию, сохраняющуюся в образце после его намагничивания и снятия магнитного поля. Остаточную индукцию измеряют в гауссах.

Коэрцетивной силой (Нс) называют напряженность магнитного поля, которая должна быть приложена к образцу, чтобы свести к нулю остаточную индукцию, т. е. размагнитить образец. Коэрцетивную силу измеряют в эрстедах.

Магнитная проницаемость μ характеризует способность металла намагничиваться под определяется по формуле

μ=Вr/Hc.

Железо, никель, кобальт и гадолиний притягиваются к внешнему магнитному полю значительно сильнее, чем остальные металлы, и постоянно сохраняют способность намагничиваться. Эти металлы называются ферромагнитными (от латинского слова феррум — железо), а их магнитные свойства — ферромагнетизмом. При нагреве до температуры 768°С (температура Кюри) ферромагнетизм исчезает, и металл становится немагнитным.

Химические свойства. Химическими свойствами металлов и сплавов металлов называют свойства, определяющие их отношение к химическим воздействиям различных активных сред. Каждый металл или сплав металла обладает определенной способностью сопротивляться воздействию этих сред.

Химические воздействия среды проявляются в различных формах: железо ржавеет, бронза покрывается зеленым слоем окиси, сталь при нагреве в закалочных печах без защитной атмосферы окисляется, превращаясь в окалину, а в серной кислоте растворяется и т. д. Поэтому для практического использования металлов и сплавов необходимо знать их химические свойства. Эти свойства определяют по изменению веса испытуемых образцов за единицу времени на единицу поверхности. Например, сопротивление стали окалинообразованию (жаростойкость) устанавливают по увеличению веса образцов за 1 час на 1 дм поверхности в граммах (привес получается за счет образования окислов).

Механические свойства. Механические свойства определяют работоспособность сплавов металлов при воздействии на них внешних сил. К ним относятся прочность, твердость, упругость, пластичность, ударная вязкость и др.

Для определения механических свойств сплавов металлов их подвергают различным испытаниям.

Испытание на растяжение (разрыв). Это основной способ испытания, применяемый для определения предела пропорциональности σпц, предела текучести σs, предела прочности σb относительного удлинения σ и относительного сужения ψ.

Для испытания на растяжение изготовляют специальные образцы- цилиндрические и плоские. Они могут быть различных размеров, в зависимости от типа разрывной машины, на которой испытывают металл на растяжение.

Разрывная машина работает следующим образом: испытуемый образец закрепляют в зажимах головок и постепенно растягивают с возрастающей силой Р до разрыва.

В начале испытания при небольших нагрузках образец деформируется упруго, удлинение его пропорционально возрастанию нагрузки. Зависимость удлинения образца от приложенной нагрузки называют законом пропорциональности.

Наибольшую нагрузку, которую может выдержать образец без отклонения от закона пропорциональности, называют пределом пропорциональности:

σпц=Рр/Fo,

где Рр -нагрузка в точке Рр, кгс;

Fо — начальная площадь поперечного сечения образца, мм2.

При увеличении нагрузки кривая отклоняется в сторону, т. е. закон пропорциональности нарушается. До точки Ррдеформация образца была упругой. Деформация называется упругой, если она полностью исчезает после разгрузки образца. Практически предел упругости для стали принимают равным пределу пропорциональности.

С дальнейшим увеличением нагрузки (выше точки Ре) кривая начинает значительно отклоняться. Наименьшую нагрузку, при которой образец деформируется без заметного увеличения нагрузки, называют пределом текучести:

σs=Ps/Fo

где Р s — нагрузка в точке Ps, кгс;

Fo — начальная площадь поперечного сечения образца, мм2. После предела текучести нагрузка увеличивается до точки Ре, где она достигает своего максимума. Делением максимальной нагрузки на площадь поперечного сечения образца определяют предел прочности:

σb=Pb/Fo,

где Рв- нагрузка в точке Рь, кгс;

Fo — начальная площадь поперечного сечения образца, мм2. В точке Ркобразец разрывается. По изменению, образца после разрыва судят о пластичности металла, которая характеризуется относительным удлинением δ и сужением ψ.

Под относительным удлинением понимают отношение приращения длины образца после разрыва к его начальной длине, выраженное в процентах:

δ=l1-l0/l0·100%

где l1 — длина образца после разрыва, мм;

l0- начальная длина образца, мм.

Относительным сужением называется отношение уменьшения площади поперечного сечения образца после разрыва к его начальной площади поперечного сечения

φ=Fo-F1/F0·100%,

где Fo — начальная площадь сечения образца, мм2;

F1 — площадь поперечного сечения образца в месте разрыва (шейка), мм2.

Испытание на ползучесть. Ползучесть — это свойство сплавов металлов медленно и непрерывно пластически деформироваться при постоянной нагрузке и высоких температурах. Основной целью испытания на ползучесть является определение предела ползучести — величины напряжения, действующего продолжительное время при определенной температуре.

Для деталей, работающих длительное время при повышенных температурах, учитывают только скорость ползучести при установившемся процессе и задают граничные условия, например1°/о за 1000 час. или 1°/о за 10 000 час.

Испытание на ударную вязкость. Способность металлов, оказывать сопротивление действию ударных нагрузок называют ударной вязкостью. Испытанию на ударную вязкость в основном подвергают конструкционные стали, так как они должны иметь не только высокие показатели статической прочности, но и высокую ударную вязкость.

Для испытания берут образец стандартной формы и размеров. Образец надрезают посередине, чтобы он в процессе испытания переломился в этом месте.

Образец испытывают следующим образом. На опоры маятникового копра кладут испытуемый образец надрезом к станин. Маятник весом G поднимают на высоту h1. При падении с этой высоты маятник острием ножа разрушает образец, после чего поднимается на высоту h2.

По весу маятника и высоте его подъема до и после разрушения образца определяют затраченную работу А.

Зная работу разрушения образца, вычисляем ударную вязкость:

αк=А/F

где А — работа, затраченная на разрушение образца, кгсм;

F — площадь поперечного сечения образца в месте надреза,см2.

Способ Бринелля. Сущность этого способа заключается в том, что, используя механический пресс, в испытуемый металл под определенной нагрузкой вдавливают стальной закаленный шарик и по диаметру полученного отпечатка определяют твердост.

Способ Роквелла. Для определения твердости по способу Роквелла применяют алмазный конус с углом при вершине 120°, или стальной шарик диаметром 1,58мм. При этом способе измеряют не диаметр отпечатка, а глубину вдавливания алмазного конуса или стального шарика. Твердость указывается стрелкой индикатора сразу после окончания испытания. При испытании закаленных деталей с высокой твердостью применяют алмазный конус и груз в 150 кгс. Твердость в этом случае отсчитывают по шкале С и обозначают HRC. Если при испытании берется стальной шарик и груз в 100 кгс, то твердость отсчитывают по шкале В и обозначают HRB. При испытании очень твердых материалов или тонких изделий используют алмазный конус и груз в 60 кгс. Твердость при этом отсчитывают по шкале А и обозначают HRA.

Детали для определения твердости на приборе Роквелла должны быть хорошо зачищенными и не иметь глубоких рисок. Способ Роквелла позволяет точно и быстро производить испытание металлов.

Способ Викерса. При определении твердости по способу Викерса в качестве наконечника, вдавливаемого в материал, применяют четырехгранную алмазную пирамиду с углом междугранями 136°. Полученный отпечаток измеряют при помощи микроскопа, имеющегося в приборе. Затем по таблице находят число твердости HV. При измерении твердости применяют одну из следующих нагрузок: 5, 10, 20, 30, 50, 100 кгс. Небольшие нагрузки позволяют определять твердость тонких изделий и поверхностных слоев азотируемых и цианируемых деталей. Прибор Викерса обычно используют в лабораториях.

Способ определения микротвердости. Этим способом измеряют твердость очень тонких поверхностных слоев и некоторых структурных составляющих сплавов металлов.

Микротвердость определяют по прибору ПМТ-3, который состоит из механизма для вдавливания алмазной пирамиды под нагрузкой 0,005-0,5 кгс и металлографического микроскопа. В результате испытания определяют длину диагонали полученного отпечатка, после чего по таблице находят значение твердости. В качестве образцов для определения микротвердости применяют микрошлифы с полированной поверхностью.

Способ упругой отдачи. Для определения твердости способом упругой отдачи применяют прибор Шора, работающий следующим образом. На хорошо зачищенную поверхность испытуемой детали с высоты Н падает боек, снабженный алмазным наконечником. Ударившись о поверхность детали, боек поднимается на высоту h. По высоте отскакивания бойка отсчитывают числа твердости. Чем тверже испытуемый металл, тем больше высота отскакивания бойка, и наоборот. Прибор Шора используют в основном для проверки твердости больших коленчатых валов, головок шатуна, цилиндров и других крупных деталей, твердость которых трудно измерять на других приборах. Прибор Шора позволяет проверять шлифованные детали без нарушения качества поверхности, однако получаемые результаты проверки не всегда точны.

Переводная таблица твердости

| Диаметр отпечатка (м м) по Бринеллю, диаметр шарика 10 мм, нагрузка 3000 кгс | Число твердости по | ||||||

| Бринеллю НВ | Роквеллу шкалы | Викерсу HV | Шору HSh | ||||

| HRC | HRB | HRA | |||||

| 2,20 | 780 | 72 | — | 84 | 1224 | 106 | |

| 2,25 | 745 | 70 | — | 83 | 1116 | 102 | |

| 2,30 | 712 | 68 | — | 82 | 1022 | 98 | |

| 2,35 | 682 | 66 | — | 81 | 941 | 94 | |

| 2,40 | 653 | 64 | — | 80 | 868 | 91 | |

| 2.45 2,45 | 627 | 62 | — | 79 | 804 | 87 | |

| 2,50 | 601 | 60 | — | 78 | 746 | 84 | |

| 2,55 | 578 | 58 | .- | 78 | 694 | 81 | |

| 2,60 | 555 | 56 | — | 77 | 650 | 78 | |

| 2,65 | 534 | 54 | — | 76 | 606 | 76 | |

| 2,70 | 514 | 52 | — | 75 | 587 | 73 | |

| 2,75 | 495 | 50. | — | 74 | 551 | 71 | |

| 2,80 | 477 | 49 | 74 | 534 | 68 | ||

| 2,85 | 461 | 48 | — | 73 | 502 | 66. | |

| 2,90 | 444 | 46 | — | 73 | 474 | 64 | |

| 2,95 | 429 | 45 | — | 72 | 460 | 62 | |

| 3,00 | 415 | 43 | — | 72 | 435 | 61 | |

| 3,05 | 401 | 42 | — | 71 | 423 | 59′ | |

| 3,10 | 388 | 41 | _______ | 71 | 401 | 57 | |

| 3,15 | 375 | 40 | 70 | 390 | 56 | ||

| 3,20 | 363 | 39 | 70 | 380 | 54 | ||

| 3,25 | 352 | 38 | 69 | 361 | 53 | ||

| 3,30 | 341 | 36 | 68 | 344 | 51 | ||

| 3,35 | 331. | 35 | 67 | 334 | 50 | ||

| 3,40 | 321 | 33 | 67 | 320 | 49 | ||

| 3,45 | 311 | 32 | 66 | 311 | 47 | ||

| 3,50 | 302 | 31 | 66 | 303 | 46 | ||

| 3,55 | 293 | 30 | 65 | 292 | 45 | ||

| 3,60 | 285 | 29 | 65 | 285 | 44 | ||

| 3,65 | 277 | 28 | 64 | 278 | 43 | ||

| 3,70 | 269 | 27 | 64 | 270 | 42 | ||

| 3,75 | 262 | 26 | 63 | 261 | 41 | ||

| 3,80 | 255 | 25 | . | 63 | 255 | 40 | |

| 3,85 | 248 | 24 | 62 | 249 | 39 | ||

| 3.90 | 241 | 23 | 102 | 62 | 240 | 38 | |

| 3,95 | 235 | 21 | 101 | 61 | 235′ | 37 | |

| 4,00 | 229 » | 20 | 100 | 61 | 228 | 36. | |

| 4,05 | 223 | 19 | 99 | 60 | 222 | 35 | |

| 4,10 | 217 | 17 | 98 | 60 | 217 | 34 | |

| 4,15 | 212 | 15 | 97 | 59 | 213 | 34 | |

| 4,20 | 207 | 14 | 95 | 59 | 208 | 33 | |

| 4,25 | 201 | 13 | 94 | 58 | 201 | 32 | |

| 4,30 | 197 | 12 | 93 | 58 | 197 | 31 | |

| 4,35 | 192 | 11 | 92 | 57 | 192 | 30 | |

| 4,40 | 187 | 9 | 91 | 57 | 186 | 30 | |

| 4,45 | 6 | 183 | |||||

| 4,50 | 179 | 7 | 90 | 56 | 178 | 29 | |

| 4,55 | 174 | 6 | 89 | 55 | 174 | 28 | |

| 4,60 | 170 | 4 | 88 | 55 | 171 | 28 | |

| 4,65 | 167 | 3 | 87 | 54 | 166 | 27 | |

| 4,70 | 163 | 2 | 86 | 53 | 150 | 26 | |

| 4,75 | 159 | 1 | 85 | 53 | 159 | 26 | |

| 4,80 | 156 | 0 | 84 | 52 | 155 | 26 | |

| 4,85 | 152 | 83 | 152 | 25 | |||

| 4,90 | 149 | 82 | 149 | 24 | |||

| 4.95 | 146 | 81 | 148 | 24 | |||

| 5,00 | 143 | 80 | 143 | 24 | |||

Способ царапания. Этот способ, отличие от описанных, характеризуется тем, что при испытании происходит не только упругая и пластическая деформация испытуемого материала, но и его разрушение.

В настоящее время для проверки твердости и качества термической обработки стальных заготовок и готовых деталей без разрушения применяют прибор — индуктивный дефектоскоп ДИ-4. Этот прибор работает на вихревых токах, возбуждаемых переменным электромагнитным полем, которое создается датчиками в контролируемых деталях и эталоне.