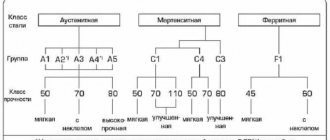

Классы прочности стали и категория качества по хладостойкости

В целях унификации применяемые в строительных металлоконструкциях стали по гарантированным значениям предела текучести и временного сопротивления разрыву разделены на семь основных уровней (классов) прочности

Сталь класса С 225 (от > 225 МПа) условно принято называть сталью нормальной прочности, трех следующих классов (от >285 >325 >390 МПа) — сталью повышенной прочности и остальных трех классов (от >440 > 590 >735 МПа) — сталью высокой прочности.

Таблица классов прочности и группы качества по хладостойкости проката строительных сталей

| Условный класс прочности | Прежнее обозначение | Механические свойства при растяжении | Температура, при которой гарантируется ударная вязкость KCU не менее 0,3 М дж/м2, для групп качества по хладостойкости | ||||

| предел текучести, МПа | временное сопротивление, МПа | относительное удлинение, % | |||||

| не менее | I | II | III | ||||

| С225 | С38/23 | 225 | 375 | 25 | Не гарантируется | –20 | – |

| С285 С325 С390 С440 С590 С735 | С44/29 С46/33 С52/40 С60/45 С70/60 С85/75 | 285 325 390 440 590 735 | 430 450 510 590 685 830 | 21 21 19 16 12 10 | – – – – – – | –40 –40 –40 –40 –40 –40 | –70 –70 –70 –70 –70 –70 |

Обычно первому классу прочности соответствует прокат углеродистой стали обыкновенного качества в горячекатаном состоянии, последующим классам прочности от второго до пятого — прокат низколегированной стали в горячекатаном или нормализованном состоянии, шестому и седьмому классам прочности — прокат экономно легированной стали, поставляемой, как правило, в термоулучшенном состоянии. Однако возможно также получение проката второго и третьего классов путем термического и термомеханического упрочнения или контролируемой прокатки.

Наряду с требованием гарантированной прочности к строительным сталям предъявляется требование гарантированного сопротивления хрупкому разрушению (хладостойкости). Оно регламентируется показателями ударной вязкости при отрицательной температуре и при температуре плюс 20 °С после механического старения. Все строительные стали по хладостойкости условно можно разделить на три группы:

- I — без гарантированной хладостойкости;

- II — с гарантированной хладостойкостью для металлоконструкций, эксплуатируемых в обычных температурных условиях (расчетная температура не ниже минус 40 °С);

- III — с гарантированной хладостойкостью, но для конструкций, эксплуатируемых при расчетной температуре ниже минус 40 °С («северное исполнение»).

В таблице приведена температура испытаний, при которой должна быть гарантирована ударная вязкость стали каждой группы качества по хладостойкости. Указанным группам соответствуют определенные марки стали и категории качества, предусмотренные стандартами на сталь. Так, по ГОСТ 27772-88* группе I соответствует сталь С235, группе II — стали С255 и С285, стали С345 и С375 категории 1 и 3, сталь С590, группе III — стали С345 и С375 категории 2 и 4, сталь С590К.

Все температуры испытаний в таблице (как и в ГОСТ 27772-88*) указаны для условий определения ударной вязкости KCU на стандартных образцах с полукруглым надрезом (радиус 1 мм) типа I по ГОСТ 9454-78*, вырезаемых из листов и широкой полосы в направлении поперек направления прокатки, а из фасонных профилей и сортовой стали — вдоль направления прокатки. Вместе с тем в последнее время остро ставится вопрос о переходе при аттестации стали к более жестким условиям определения ударной вязкости KCV на образцах с острым треугольным надрезом (радиус 0,25 мм) типа II по ГОСТ 9454-78*. Использование этих образцов соответствует международной практике.

Согласно имеющимся методическим исследованиям, единый переход от норм KCU к нормам KCV, общий для всех металлоизделий, отсутствует и необходимо учитывать индивидуальные особенности, включающие в себя как вид металлопроката, так и качество стали. Все же общим для такого перехода является необходимость повышения температуры испытания, которая для металлопроката строительной стали эквивалентной хладостойкости при прочих равных условиях (то же направление вырезки образцов, та же метрологически обоснованная величина ударной вязкости 0,3 мДж/м2) составляет примерно 40 °С. Таким образом нормам KCU, при минус 40 °С и минус 70 °С будут близко соответствовать нормы KCV при 0 °С и минус 30 °С.

Под влиянием колебания содержания элементов в интервале марочного состава, неоднородности слитка и условий прокатки прочностные характеристики стали каждой марки варьируются в широких пределах. Стремление более полно использовать фактическую прочность проката в конструкциях привело к идее селективного разделения на металлургических заводах всей совокупности металлопродукции данной марки на отдельные группы прочности, отличающиеся гарантируемыми значениями предела текучести и временного сопротивления разрыву.

В нашей стране такое разделение на группы прочности осуществлено для строительных углеродистых и низколегированных марок стали первого, второго и третьего классов прочности [26] и нашло отражение в ТУ 14-1-3023-80 и ГОСТ 27772-88*. По этим нормам каждая марка углеродистой и низколегированной стали разделена на две группы прочности, причем для второй группы гарантируемые значения предела текучести и временного сопротивления на 10-40 МПа выше, чем для первой. Высокая надежность соблюдения норм прочности и пластичности (с вероятностью не ниже 95 %) обеспечивается специальными статистическими процедурами приемки и контроля. Металлопрокат, поставляемый по этим нормам, получил название сталь с гарантированным уровнем механических свойств, дифференцированным по группам прочности.

Виды и марки стали

Сталь. Виды и марки стали. Их применение.

Сталь — это сплав железа и углерода с другими элементами, содержание углерода в нём не более 2,14%.

Наиболее общая характеристика — по химическому составу сталь различают:

углеродистую сталь (Fe – железо, C – углерод, Mn – марганец, Si — кремний, S – сера, P – фосфор). По содержанию углерода делится на низкоуглеродистую, среднеуглеродистую и высокоуглеродистую. Углеродистая сталь предназначена для статически нагруженного инструмента.

легированную сталь — добавляются легирующие элементы: азот, бор, алюминий, углерод, фосфор, кобальт, кремний, ванадий, медь, молибден, марганец, титан, цирконий, хром, вольфрам, никель, ниобий.

По способу производства и содержанию примесей сталь различается:

сталь обыкновенного качества ( углерода менее 0,6%) — соответствует ГОСТ 14637, ГОСТ 380-94. Ст0, Ст1, Ст2, Ст3, Ст4, Ст5,Ст6. Буквы «Ст» обозначают сталь обыкновенного качества, цифры указывают на номер маркировки в зависимости от механических свойств. Является наиболее дешёвой сталью, но уступает по другим качествам.

качественная сталь ( углеродистая или легированная ) — ГОСТ 1577, содержание углерода обозначается в сотых долях % — 08, 10, 25, 40, дополнительно может указываться степень раскисления и характер затвердевания. Качественная углеродистая сталь обладает высокой пластичностью и повышенной свариваемостью.

Низкоуглеродистые качественные конструкционные стали характеризуются невысокой прочностью и высокой пластичностью. Из листового проката стали 08, 10, 08кп изготавливают детали для холодной штамповки. Из сталей 15, 20 делают болты, винты, гайки, оси, крюки,шпильки и другие детали неответственного назначения.

Среднеуглеродистые качественные стали (ст 30, 35, 40, 45, 50, 55) используют после нормализации и поверхностной закалки для изготовления таких деталей, которые обладают высокой прочностью и вязкостью сердцевины (оси, винты, втулки и т. д.)

Стали 60 — стали 85 обладают высокой прочностью, износостойкостью, упругими свойствами. Из них изготавливают крановые колёса, прокатные валки, клапаны компрессоров, пружины, рессоры и т.д.

высококачественная — сложный химический состав с пониженным содержанием фосфора и серы — по ГОСТу 19281.

Также сталь делится по применению :

а) строительная сталь — углеродистая обыкновенного качества. Обладает отличной свариваемостью. Цифра обозначает условный номер состава стали по ГОСТу. Чем больше условный номер, тем больше содержание углерода, тем выше прочность стали и ниже пластичность.

Ст0-3 — для вторичных элементов конструкций и неответственных деталей (настилы, перила, подкладка,шайбы)

Ст3 используют для несущих и ненесущих элементов сварных и несварных конструкций и деталей, которые работают при положительных температурах. ГОСТ 380-88.

Стандартом качества предусмотрена сталь с повышенным количеством марганца (Ст3Гсп/пс, ст5Гсп/пс).

б) конструкционная сталь — ГОСТ 1050

Маркировка сталей по российским стандартам

Маркировка сталей по российским стандартам позволяет определить состав металла и, частично, принадлежность к определенному виду.

При наличии углерода в стали более 1 %, его количество в маркировке не указывается. Марка стали включает буквенные обозначения легирующих добавок с указанием их количества в десятых и сотых долях процента, но если содержание компонента менее 1,5 %, то в маркировке присутствует только буквенное обозначение.

Читать также: Простейший импульсный блок питания своими руками схема

Кроме химического состава, маркировка содержит символы, характеризующие назначение стали, степень ее качества.

Легирующие добавки в составе сплавов

Это вещества, намеренно добавляемые в расплав для улучшения свойств сплава и доведения его параметров до требуемых. Одни из них добавляются в больших количествах (более процента), другие — в очень малых. Наиболее часто применяю следующие легирующие добавки:

- Хром. Применяется для повышения прокаливаемости и твердости. Доля – 0,8-0,2%.

- Бор. Улучшает хладноломкость и радиационную стойкость. Доля – 0,003%.

- Титан. Добавляется для улучшения структуры Cr-Mn сплавов. Доля – 0,1%.

- Молибден. Повышает прочностные характеристики и коррозионную стойкость, снижает хрупкость. Доля – 0,15-0,45%.

- Ванадий. Улучшает прочностные параметры и упругость. Доля – 0,1-0,3%.

- Никель. Способствует росту прочностных характеристик и прокаливаемости, однако при этом ведет к увеличению хрупкости. Этот эффект компенсируют одновременным добавлением молибдена.

Металлурги используют и более сложные комбинации легирующих добавок, добиваясь получения уникальных сочетаний физико-механических свойств стали. Стоимость таких марок в несколько раз (а то и десятков раз) превышает стоимость обычных низкоуглеродистых сталей. Применяются они для особо ответственных конструкций и узлов.

Каким образом производится испытание на прочность

Прочностные испытания на сопротивление разрыву проводятся на специальных испытательных стендах. В них неподвижно закрепляется один конец испытываемого образца, а к другому присоединяют крепление привода, электромеханического или гидравлического. Этот привод создает плавно увеличивающее усилие, действующее на разрыв образца, или же на его изгиб или скручивание.

Электронная система контроля фиксирует усилие растяжения и относительное удлинение, и другие виды деформации образца.

Предел прочности чугуна

Метод определения предела прочности чугуна регламентируется стандартом ГОСТ 27208-87 (Отливки из чугуна. Испытания на растяжение, определение временного сопротивления).

Предел прочности серого чугуна

. Серый чугун (ГОСТ 1412-85) маркируется буквами СЧ, после букв следуют цифры, которые указывают минимальную величину предела прочности чугуна — временного сопротивления при растяжении (МПа*10-1). ГОСТ 1412-85 распространяется на чугуны с пластинчатым графитом для отливок марок СЧ10-СЧ35; отсюда видно, минимальные значения

предела прочности серого чугуна при растяжении

в литом состоянии или после термической обработки варьируются от 10 до 35 кгс/мм2 (или от 100 до 350 МПа). Превышение минимального значения предела прочности серого чугуна допускается не более, чем на 100 МПа, если иное не оговорено отдельно.

Предел прочности высокопрочного чугуна

. Маркировка высокопрочного чугуна также включает в себя цифры, обозначающие временное сопротивление при растяжении чугуна (предел прочности), ГОСТ 7293-85. Предел прочности при растяжении высокопрочного чугуна составляет 35-100 кг/мм2 (или от 350 до 1000 МПа).

Из вышеизложенного видно, что чугун с шаровидным графитом может успешно конкурировать со сталью.