МЕТА́ЛЛЫ, вещества, состоящие из атомов, легко отдающих электроны в процессе химич. реакций, и обладающие характерными свойствами – высокими электро- и теплопроводностью, пластичностью, положительным температурным коэф. электрич. сопротивления, способностью хорошо отражать свет и т. д. К М. относятся как собственно М. (простые вещества), так и их сплавы и интерметаллич. соединения (интерметаллиды), которые от обычных M. отличаются более сложной кристаллич. структурой. В металлич. состоянии могут находиться сильно легированные полупроводники, а также вещества, состоящие из атомов неметаллов, напр. полимерный кристалл $\ce{(SN)}_x$. Металлич. свойствами обладают также некоторые химич. соединения (напр., кристаллы оксидов типа $\ce{MoO_2, WO_2,}$ халькогенидов $\ce{NbSe_2, TaS_2}$), кристаллы, содержащие органич. комплексы (см. Органические проводники), многокомпонентные материалы со структурой перовскита (напр., $\ce{YBa_2Cu_3O_7}$) или со слоистой структурой (напр., $\ce{Bi_2Sr_2CaCu_2O_8}$), являющиеся высокотемпературными сверхпроводниками.

В природе M. существуют в составе химич. соединений – оксидов, сульфидов и др., образующих руды; $\ce{Au, Ag, Pt, Cu}$ и др. встречаются также в самородном состоянии.

В обычных условиях M. – твёрдые тела, имеющие кристаллич. строение (в парообразном состоянии – в осн. одноатомные газы). Темп-ры плавления M. выше 300 К (кроме ртути, её темп-ра плавления –38,83 °C). Макс. темп-ру плавления имеет вольфрам (ок. 3420 °C). При плавлении M. сохраняют металлич. свойства (см. Жидкие металлы). Искусственно созданы аморфные твёрдые M. (см. Аморфные металлы, Стекло металлическое).

Большинство простых M. кристаллизуется в объёмноцентрированной кубической, гранецентрированной кубической и гексагональной плотноупакованной решётках (см. Металлические кристаллы). Среди др. решёток – тетрагональная с 1–2 атомами в элементарной ячейке (напр., In). Лишь небольшое число M. имеют более сложное строение, напр. низкотемпературная модификация Mn, в элементарной ячейке которого 58 атомов. Мн. М. в зависимости от темп-ры и давления могут существовать в разл. кристаллич. модификациях. Некоторые вещества в зависимости от кристаллич. структуры могут быть M., диэлектриками, полупроводниками или полуметаллами, напр. Sn (белое олово с тетрагональной структурой – M., серое олово с кубич. структурой алмаза – полупроводник), С (графит – полуметалл, алмаз – диэлектрик) (см. Полиморфизм).

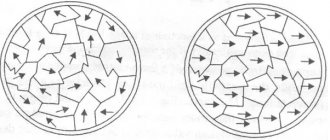

М. и сплавы обычно состоят из большого числа мелких кристаллов (зёрен), неразличимых невооружённым глазом. Зёрна могут иметь округлую или вытянутую форму, быть крупными или мелкими и располагаться относительно друг друга в определённом порядке или случайно. Форма, размер и взаимное расположение, а также ориентировка зёрен зависят от условий их образования.

Историческая справка

Термин «М.» произошёл от греч. слова μέταλλον (от μεταλλεύω – выкапывать, добывать из земли), которое первоначально означало «копи, рудники» (в этом значении оно встречается у Геродота в 5 в. до н. э.). То, что добывалось в рудниках, Платон называл μεταλλεία . В древности и в средние века считалось, что существует только 7 М.: золото, серебро, железо, ртуть, олово, медь, свинец. По алхимич. представлениям, М. зарождались в земных недрах под влиянием «лучей» планет и постепенно совершенствовались, превращаясь в золото (см. Алхимия). Алхимики полагали, что М. – вещества сложные, состоящие из «начала металличности» (ртути) и «начала горючести» (серы). В нач. 18 в. получила распространение гипотеза, согласно которой неблагородные М. состоят из золы («окалины») и «начала горючести» – флогистона. М. В. Ломоносов насчитывал 6 М. ($\ce{Au, Ag, Cu, Sn, Fe, Pb}$) и определял М. как «светлое тело, которое ковать можно». В кон. 18 в. А. Лавуазье опроверг гипотезу флогистона. В руководстве по химии (1789) он дал список простых веществ, 17 из которых отнёс к М. ($\ce{Sb, Ag, As, Bi, Со, Cu, Sn, Fe, Mn, Hg, Mo, Ni, Au, Pt, Pb, W, Zn}$). По мере развития методов химич. исследования число известных М. возрастало. В 1-й пол. 19 в. были открыты спутники Pt, получены путём электролиза некоторые щелочные и щёлочноземельные М., положено начало разделению редкоземельных М., при химич. анализе минералов открыты неизвестные ранее М. В 1860–63 методом спектрального анализа открыты $\ce{Cs, Rb, Tl, In}$. В кон. 19 – нач. 20 вв. подтвердилось существование М., предсказанных Д. И. Менделеевым на основе его периодич. закона. Открытие радиоактивности в кон. 19 в. повлекло за собой поиски природных радиоактивных М. Начиная с 1930–1940-х гг. методом ядерных превращений искусственно получены радиоактивные М., в частности трансурановые элементы.

Широкое использование М. привело к тому, что их осн. физич. свойства были изучены ещё в 19 в. Микроскопич. теория М. начала развиваться в 20 в. В 1900 П. Друде предложил модель М., в которой электропроводность осуществляется потоком электронного газа, заполняющего промежутки между атомами. Х. Лоренц развил идею Друде, применив к электронному газу кинетич. теорию газов. Однако построенная на применении законов классич. механики и статистики теория Друде – Лоренца не могла объяснить некоторые эксперим. факты. В 1927–28 В. Паули и А. Зоммерфельд устранили ряд недостатков теории Друде, предположив, что осн. часть электронного газа в М. при обычных темп-рах находится в вырожденном состоянии; эти работы легли в основу совр. электронной теории металлов.

В 1929–30 Ф. Блох и Л. Бриллюэн рассмотрели влияние периодич. поля кристаллич. решётки на электронный газ, что привело к созданию зонной теории твёрдых тел. Применение к электронам в М. теории обменного взаимодействия (В. Гейзенберг, П. Дирак, 1928) позволило понять природу ферромагнетизма и обнаружить новые магнитоупорядоченные состояния М. – антиферромагнетизм (Л. Неель, 1932) и ферримагнетизм. В 1911 Х. Камерлинг-Оннес открыл явление сверхпроводимости. Исследование взаимодействия электронов друг с другом и с решёткой позволило раскрыть природу этого явления (Дж. Бардин, Л. Купер, Дж. Шриффер, 1956). Изучение нормальных, сверхпроводящих и магнитоупорядоченных М. – три осн. направления совр. микроскопич. теории металлов.

Сферы применения основных металлов

Рассматривать радиоактивные и редкоземельные металлы не имеет смысла, так как в производстве крепежа они практически не принимают участия, как и в других сферах, не связанных с атомной энергетикой и некоторыми редкими видами промышленности. Нас интересуют основные металлы и сплавы рассмотренные выше.

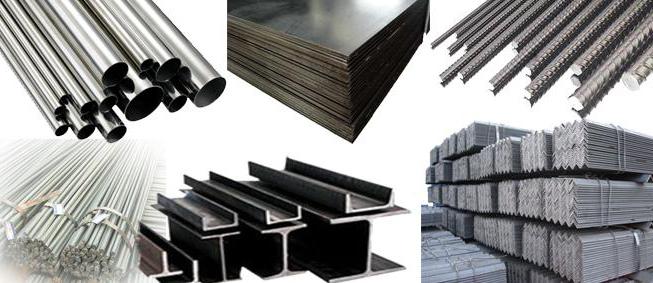

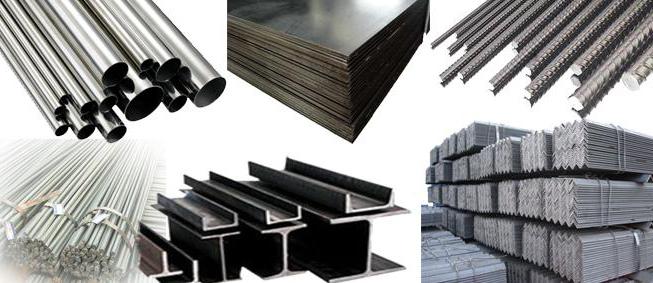

Сферы их применения очень разнообразны:

- строительство,

- авиастроение,

- машиностроение,

- производство инструментов,

- металлоконструкции,

- станкостроение.

И так далее. Изготовление крепежа можно отнести нескольким категориям, но по сути, это металлоконструкции, называемые в народе Метизы. Для производства метизов используются десятки различных металлов и сплавов, от конструкционной стали и чугуна, до сложных сплавов на основе титана и меди.

Коротко по каждому виду, применяемому для изготовления крепежей

Перед тем как перейти к описанию конкретных видов металлов и сплавов, необходимо определиться, какие основные технические требования предъявляются к продуктам, попадающим под категорию «крепеж». Их несколько:

- прочность учитывается прочность на разрыв и излом.

- Пружинистость. Возможность металла возвращать изначальную форму после сжатия.

- Устойчивость к коррозии и окислению. Актуально для всех видов крепежа.

И многое друге. Теперь поговорим о конкретных металлах и сплавах. Их список выглядит следующим образом:

- Алюминий и сплавы на его основе,

- Медь,

- Латунь,

- Бронза,

- Инструментальная сталь,

- Легированная сталь,

- Ковкий чугун,

- Сталь нержавеющая.

Начнем по порядку: первый пункт – это алюминий и сплавы на его основе. Он применяется при изготовлении клепок и различных зажимов. Также в клепках может быть использована медь для повышения качества метиза. Помимо этого из меди изготавливают гайки специального назначения. Они используются, в частности, при судостроении, так как медь при контакте с другими металлами не создает искру.

Латунь и бронза отличаются повышенной, по сравнению с медью, прочностью, поэтому из них изготавливают различные шпонки, элементы анкеров, а также болты, шурупы и винты. Еще одна особенность этих сплавов заключается в отсутствии скипания. То есть при электрическом замыкании, сталь сплавляется, а медь остается цельной и не разрушается.

Из легированной и конструкционной стали изготавливаются барашковые гайки, струбцины и прочие удерживающие элементы. Это обусловлено высокой прочностью этих марок. Нержавеющая сталь, в свою очередь применяется там, где необходима максимальная устойчивость к коррозии. Что касается чугуна, то он чаще всего применяется при производстве запорной арматуры, то есть вентилей и запоров.

Химические свойства и методы получения

В длинной форме периодич. системы химич. элементов граница между элементами-М. и элементами-неметаллами проводится по диагонали от B до At: М. расположены слева от этой линии (к М. относятся ок. 90 известных химич. элементов, точнее – все элементы за исключением $\ce{H, B, C, Si, N, P, As, O, S, Se, Te,}$ галогенов и благородных газов). По строению атома М. подразделяются на непереходные и переходные; среди непереходных М. выделяют щелочные и щёлочноземельные, среди переходных – $d$- и $f$-М., а также редкоземельные, платиновые, трансурановые и др. М. (см. в ст. Химические элементы).

Для атомов М. характерны более низкие значения энергии ионизации, чем для атомов неметаллов. В изменении значений энергии ионизации атомов М. при увеличении их порядкового номера явно выражена периодичность: в общем, при увеличении порядкового номера в пределах отд. периода энергии ионизации М. возрастают, при увеличении порядкового номера в пределах отд. группы – убывают; отклонения от этой тенденции обусловлены строением электронных оболочек атомов (подробнее см. в ст. Периодическая система химических элементов).

Слабой связью валентных электронов с ядром атома объясняются мн. свойства М., проявляющиеся в химич. процессах: образование положительно заряженных ионов (катионов), образование осно́вных оксидов и гидроксидов с осно́вными свойствами (оснований), замещение водорода в кислотах и т. д. В химич. реакциях М. выступают как доноры электронов (восстановители); в кристаллах химич. соединений с др. элементами, а также в водных растворах соединений образуют в осн. элементарные катионы (в растворах – аквакатионы). М. могут входить в состав сложных анионов, напр. перманганат-анион $\ce{MnO_4^-}$, в т. ч. комплексных, напр. ацидокомплекс $\ce{[Fe(CN)_6]^{4–}}$. В сложных ионах и полярных молекулах атомы М. являются центрами положительного заряда. Способность образовывать отрицательно заряженные элементарные ионы для М. нехарактерна (тем не менее формально отрицательные степени окисления М. встречаются в целом ряде комплексных соединений).

Наиболее распространённая химич. реакция, свойственная всем М., – окисление. Способность М. к окислению меняется в очень широких пределах. Мн. М. окисляются кислородом воздуха уже при комнатной темп-ре, однако скорость и механизм реакции очень сильно зависят от природы М. Большинство М. при взаимодействии с кислородом образуют оксиды, щелочные (кроме $\ce{Li}$) и щёлочноземельные М. – также пepоксиды и надпероксиды. Окисление приводит к формированию на поверхности компактного М. плёнки оксида. Такие плёнки, как правило, имеют рыхлую структуру, и их образование не защищает М. от дальнейшего окисления. Очень плотные плёнки, предохраняющие М. от дальнейшего окисления, характерны, напр., для $\ce{Al, Ti, Сr,}$ которые устойчивы на воздухе, хотя и обладают высокой химич. активностью. Крайне неустойчивы на воздухе щелочные М. С азотом ряд М. (напр., $\ce{Li}$) реагируют при комнатной темп-ре, другие М. (напр., $\ce{Mg, Zr, Hf, Ti}$) – при нагревании; при этом образуются нитриды. Мн. М. активно взаимодействуют с водородом (образуются гидриды), галогенами (галогениды), серой (сульфиды), фосфором (фосфиды), др. неметаллами. Наиболее активные М. реагируют с углеродом, образуя карбиды и ацетилениды. В результате металлирования органич. молекул образуются металлоорганические соединения. При сплавлении М. друг с другом – твёрдые растворы или интерметаллиды.

М., имеющие переменную валентность (напр., $\ce{Cr, Mn, Fe}$), в соединениях, отвечающих низшим степеням окисления ($\ce{Cr^{2+}, Mn^{2+}, Fe^{2+}}$), проявляют восстановит. свойства; в высших степенях окисления те же М. ($\ce{Cr^{6+}, Mn^{7+}, Fe^{3+}}$) обнаруживают окислит. свойства. Для водных растворов и растворов электролитов окислительно-восстановит. свойства М. выражают с помощью электрохимич. ряда напряжений (см. в ст. Электродный потенциал). М., для которых стандартные электродные потенциалы меньше, чем –0,413 В, окисляются водой с выделением $\ce{H_2}$ (щелочные и щёлочноземельные М. реагируют с водой при комнатной темп-ре; такие М., как $\ce{Zn}$ или $\ce{Fe}$, реагируют с водяным паром при высоких температурах). С растворами щелочей взаимодействуют М., образующие растворимые анионные гидроксокомплексы ($\ce{Be, Zn, Al, Ga, Sn}$). Большинство М. окисляются теми или иными кислотами. М., стоящие в электрохимич. ряду напряжений до водорода, окисляются ионами $\ce{H^+}$ и поэтому растворяются при действии неокисляющих кислот ($\ce{HCl}$ или разбавленной $\ce{H_2SO_4}$), но только если не образуются нерастворимые продукты; реакции способствует образование анионных комплексов. Азотная кислота, даже разбавленная, окисляет многие М. При этом, если ионы М. устойчивы в низших степенях окисления, образуются катионные комплексы, если в высших, как в случае, напр., $\ce{Re}$, – анионные ($\ce{ReO_4^-}$). Некоторые М. реагируют с разбавленными $\ce{HNO_3}$ и $\ce{H_2SO_4}$ с образованием катионных комплексов и пассивируются в концентриров. растворах этих кислот. Для растворения малоактивных М., напр. $\ce{Au}$ или $\ce{Pt}$, используют смеси, содержащие окислитель и донор лигандов, необходимый для образования растворимых комплексов (напр., смеси $\ce{HNO_3}$ с $\ce{HCl}$ или $\ce{HNO_3}$ с $\ce{HF}$).

Важная характеристика М. – их способность образовывать осно́вные оксиды и соответствующие гидроксиды, а также соли – продукты замещения в кислотах протона на ион М. На примере гидроксидов М. можно проследить закономерности изменения свойств соединений в зависимости от изменения металлич. характера элемента; в частности, наиболее типичные М. – щелочные – образуют наиболее сильные основания (см. в ст. Щёлочи). О взаимодействии М. со средой, ведущей к их разрушению, см. в ст. Коррозия.

Для получения М. практич. значение имеют неск. осн. методов: восстановление оксидов М. углеродом или водородом; восстановление оксидов М. другими М. (металлотермия); восстановление галогенидов или сульфидов М. водородом или металлами; термич. разложение подходящих соединений М. (напр., карбонилов); электрохимич. методы. Поскольку достижению требуемых эксплуатац. характеристик мешает присутствие в М. примесей, используются разл. методы очистки М. (зонная плавка, экстракционные методы и т. д.).

Подробнее о свойствах, методах получения и очистки М. можно узнать в статьях, посвящённых отд. М. или их группам. См. также Металловедение, Металлургия.

Классификация и виды металлов

Есть чистые, однокомпонентные структуры и сплавы. Самым классическим примером можно назвать различные виды стали. Они различаются по ГОСТу в соответствии с добавлением легирующих добавок. Чем больше содержание углерода, тем крепче материал. Также есть общепринятое разграничение, ниже представим подтипы.

Черные

Их добывают из металлической руды. В производстве они занимают 90% от всего сырья. Обычно это чугуны и стали. Для изменения характеристик добавляют большее или меньшее количество углерода и легирующие добавки: медь, кремний, хром, никель. Одним из очень популярных подвидов является нержавейка, которая отличается своим блеском поверхности и уникальными свойствами – легкостью, высокой прочностью и устойчивостью к влажности, температурным перепадам.

Что относится к цветным металлам

Второе название – нежелезные, то есть сплавы не содержат в себе железа, а состоят из более дорогостоящих материалов. Вещества имеют различный цвет, отличаются уникальными качествами:

- долговечность;

- длительное сохранение свойств;

- образование оксидной пленки, которая препятствует коррозии.

Благодаря этому, определенные разновидности можно использовать в медицине, ювелирном деле, химической промышленности, при изготовлении электрических проводов. К цветмету относится алюминий, цинк, олово, свинец, никель, хром, серебро, золото и другие.

Медь и ее сплавы являются популярными металлами

Медная руда была обработана человеком одна из первой, потому что она подвергается холодному методу ковки и штамповки. Податливость привела к востребованности повсеместно. Кислород в составе приводит к красному отливу. Но уменьшение валентности в различных соединениях приведет к желтому, зеленому, синему цвету. Привлекательным качеством считается отличная теплопроводность – на втором месте после серебра, поэтому она применяется для проводов. Соединения могут быть:

- твердыми – в сочетании с железом, мышьяком, цинком, фосфором;

- с плохой растворимостью с висмутом, свинцом;

- хрупкими – с серой или кислородом.

К металлам относятся алюминий и сплавы

Al открыт в 1825 году и отличается легкостью и простотой в металлообработке. Производится из бокситов, при этом запасы этой горной породы практически неиссякаемы. Далее элемент соединяют в различных пропорциях с медью, марганцем, магнием, цинком, кремнием. Реже с титаном, литием, бериллием. Особенности в зависимости от добавок:

- хорошая свариваемость;

- устойчивость к коррозии;

- высокая усталостная прочность;

- пластичность.

Его применяют для изготовления ювелирных изделий, столовых приборов, а также для стекловарения, в пищевой и военной промышленности, для создания ракет и для производства водорода и тепла в алюмоэнергетике.

Все о металлах магний, титан и их сплавах

Mg – самое легкое вещество из этой группы. Не обладает прочностью, но есть достоинства, например, пластичность, химическая активность. Благодаря высокой конструкционной способности его добавляют в составы, чтобы увеличивать свариваемость, простоту металлообработки режущим ножом. Необходимо учитывать, что магний очень восприимчив к ржавлению. Титан имеет похожие качества – легкость, пластичность, серебристый цвет. Но антикоррозийная пленка появляется при первом соприкосновении с кислородом. Отличительные особенности – низкая теплопроводность, электропроводность, отсутствие магнитизма. Металл, содержащий титан, – это вещество, используемое для авиационной, химической, судостроительной промышленности.

Антифрикционные сплавы

Характерная особенность этой группы – удобство применения при механических воздействиях. Они практически не создают трения, а также снижают его у других композитов. Очень часто они выступают в качестве твердой смазки для узлов, например, для подшипников. В составе обычно бывает фторопласт, латунь, бронза, железографит и баббит.

Мягкие

Это те, у которых ослаблены металлические связи. По этой причине они имеют более низкую температуру плавления и кипения, просто деформируются. Иногда можно одним нажатием пальца сделать вмятину, ногтем оставить царапину К ним относятся: медь, серебро, золото, бронза, свинец, алюминий, цезий, натрий, калий, рубидий и другие. Одним из наиболее мягких является ртуть, она находится в природе в жидком состоянии.

Что значит твердый металл

В природе такая руда встречается крайне редко. Порода находится у упавших метеоритов. Один из наиболее популярных – хром. Он тугоплавкий и легко поддается металлообработке. Еще один элемент – вольфрам. Он очень плохо плавится, но при правильной обработке используется в осветительных приборах благодаря устойчивости к теплу и гибкости.

Металлические материалы в энергетике

Мы бы не имели такую развитую электросеть и массу приборов, потребляющих электричество, если бы ряд веществ не отличались наличием свободных электронов, положительных ионов и высокой проводимостью. Провода делают из свинца, меди и алюминия. Отлично бы подошло серебро, но его редкость влияет на стоимость, поэтому редко используется.

Особенности черных вторичных металлов

Это отходы, которые образуются в результате одного из этапа металлообработки – ковки, резки. Это могут быть обрезки или стружки. Они отправляются в сталеплавильные печи, но перед этим должны пройти проверки по ГОСТу. Лом называют чермет, его различают на стальной и чугунный по цене. Его использование очень востребовано вместо обработки руды.

Щелочноземельные сплавы

Это твердые вещества, которые имеют высокую химическую активность. В чистом виде встречаются очень редко, зато применяются в соединениях. Их значение нельзя переоценить с точки зрения анатомии человека и животного. Магний и кальций – необходимые микроэлементы.

Понятие щелочной металл

Они способны растворяться в воде, образуя щелочь. Из-за своей повышенной химической активности (вступление в реакцию происходит с бурным действием, воспламенением, выделением газа, дыма) в природе почти не встречается. Ведь на внешнем уровне всего один электрон, который легко отдается любому веществу. Гидроксиды очень важны в промышленности.

Общая характеристика материалов из d- и f-семейств

Это переходные элементы, которые могут являться как окислителями, так и восстановителями. Свойства зависят от среды, в которой они находятся. Но есть и общие:

- на внешнем уровне много электронов;

- несколько степеней окисления;

- увеличенная валентность;

- прочность;

- тягучесть;

- ковкость.

Из чего состоят побочные подгруппы металлов системы Менделеева

По сути это разновидности предыдущей категории – переходные элементы. Это линейка от скандия до цинка. Они часто выплавляются и обладают фактически такими же характеристиками, как и вышеперечисленные материалы из d- и f-семейств.

Металлическое состояние

M. можно представить как вещества, состоящие из положит. ионов и свободных электронов (электронов проводимости). Электроны компенсируют силы отталкивания, действующие между положительно заряженными ионами, и тем самым способствуют связыванию их в твёрдое тело или жидкость (металлическая связь, см. в ст. Химическая связь). Электроны проводимости определяют электрич., магнитные, оптич. свойства М., а также их теплопроводность, а при низких темп-pax – теплоёмкость. Значительна роль электронов в сжимаемости M. и др. механич. свойствах; их наличие делает M. пластичными. Изменение электронного спектра иногда служит причиной фазовых переходов в M., при которых изменение кристаллич. структуры носит вторичный характер (напр., переход из нормального состояния M. в сверхпроводящее или из парамагнитного в ферро- или антиферромагнитное).

Важнейшая характеристика металлич. состояния – число электронов проводимости $n$ в 1 см3 (или их число на элементарную ячейку кристалла либо на 1 атом). Как правило, из всех электронов атома коллективизируются только валентные. Это даёт возможность по химич. свойствам атомов, из которых состоит кристалл, и по его геометрич. структуре определить $n=Z/V_0$, где $Z$ – число валентных электронов, $V_0$ – объём элементарной ячейки.

Mн. свойства M. можно объяснить, считая, что электроны проводимости – идеальный вырожденный газ фермионов, а роль ионов сводится к созданию потенциальной ямы, в которой движутся электроны (модель Друде – Лоренца – Зоммерфельда; см. Друде теория, Зоммерфельда теория). В этой модели темп-pa вырождения $T_\text F$ электронного газа порядка 104–105 К, т. е. практически при любой темп-ре существования М. электронный газ в нём вырожден (см. Вырожденный газ).

Более полное объяснение свойств M. даёт зонная теория твёрдого тела, которая рассматривает движение отд. электрона в периодич. поле с потенциалом $U{\bf (r)}$, создаваемом ионами кристаллич. решётки и остальными электронами (одноэлектронное приближение): $U({\bf r}+a)=U{\bf (r)}$, где ${\bf {r}}$ – пространственная координата точки, $a$ – период решётки (см. Блоховские электроны).

Периодичность U(r) позволяет характеризовать стационарное состояние электрона проводимости квазиимпульсом ${\bf p}=ℏ{\bf k}$ ($ℏ$ – постоянная Планка, ${\bf k}$ – квазиволновой вектор), аналогичным импульсу частицы в свободном пространстве. Волновая функция электрона в стационарном состоянии – решение Шрёдингера уравнения для электрона, отвечающее собств. значению энергии электрона $ℰ_s$. Волновая функция и собств. значение энергии (в отличие от случая свободного электрона) – периодич. функции квазиимпульса. Индекс $s$, нумерующий решения уравнения Шрёдингера, называют номером зоны, $ℰ_s({\bf p})$ – законом дисперсии электронов или электронным спектром кристалла, соответствующим полю. В каждой разрешённой энергетич. зоне состояния электронов заполняют полосу между $ℰ_\text{мин}$ и $ℰ_\text{макс}$. Зоны могут перекрываться, но их индивидуальность при этом сохраняется. С помощью законов дисперсии можно рассчитать плотность электронных состояний в энергетич. зоне.

Рис. 1. Схема заполнения энергетических зон металла (а), полуметалла (б) и диэлектрика или полупроводника (в). Жирные линии ограничивают заполненные состояния ℰ(p), тонкие – пустые состояния, штрихова…

Зонный характер спектра и Паули принцип позволяют сформулировать принципиальное отличие M. от диэлектрика. T. к. в каждую зону может «поместиться» не более 2$N$ электронов ($N$ – число атомов в кристалле), то в зависимости от числа электронов, приходящихся на 1 атом, и взаимного расположения зон могут осуществляться два случая: либо в осн. состоянии (при T=0 К) имеются зоны, частично заполненные электронами (рис. 1, а, б), либо есть только целиком заполненные зоны и пустые (рис. 1, в). В первом случае кристалл является M. (рис. 1, б соответствует полуметаллу), во втором – диэлектриком (или полупроводником).

В M. граница заполнения уровней электронами (энергия Ферми $ℰ_F$) попадает в разрешённую зону. Соответствующая ей изоэнергетич. поверхность ℰ({\bf p})=ℰ_F (поверхность Ферми) отделяет область занятых электронами состояний от свободных в импульсном пространстве.

Рис. 2. Поверхности Ферми вольфрама (а) и гадолиния (б).

Поверхности Ферми щелочных М. ($\ce{Li, Na, K, Pb, Cs}$) – почти идеальные сферы. Это не означает, что электроны этих М. не испытывают влияния ионов. Их эффективные массы отличаются от массы свободного электрона $m_0$, напр. у $\ce{Na}$ $m=1,24m_0$. У всех M., кроме перечисленных, поверхности Ферми имеют сложную форму (рис. 2).

Некоторые свойства M. (гл. обр. в сильном магнитном поле) очень чувствительны к форме поверхности Ферми (см. Де Хааза – ван Альвена эффект, Шубникова – де Хааза эффект), что позволило экспериментально определить поверхность Ферми мн. M. и интерметаллич. соединений.

Методы зонной теории позволили определить законы дисперсии, выяснить происхождение отд. характерных деталей электронного спектра M. При всей сложности законов дисперсии представление об электронах M. как лёгких (по сравнению с ионами) заряженных частицах является правильным на качественном уровне и позволяет в рамках модели Друде – Лоренца – Зоммерфельда оценить порядок величин осн. характеристик M. – электронной теплоёмкости, электро- и теплопроводности, толщины скин-слоя (см. Скин-эффект) и т. п. У некоторых соединений ($\ce{CeAl_3, CeCu_6, CeCu_2Si_2, UB_{13}}$ и др.) обнаружены необычные свойства (напр., гигантская электронная теплоёмкость), указывающие на то, что в них есть электроны, обладающие аномально большой эффективной массой.

При высоких давлениях, когда объём, приходящийся на 1 атом, уменьшается, атомы теряют свою индивидуальность и любое вещество превращается в сильно сжатую электронно-ядерную плазму, т. е. в своеобразный M. Металлизация любого вещества происходит при плотности $≫20Z^2$, где $Z$ – атомный номер вещества. При таких плотностях большинство свойств вещества определяется вырожденным электронным газом.

Черные металлы

Три главные особенности черных металлов: большая плотность, высокая температура плавления и темная окраска. Так как с черными металлами в чистом виде тяжело работать, в них добавляют легирующие компоненты — примеси для изменения физических и химических свойств основного материала.

Чтобы придать черным металлам форму, их сначала нагревают до высоких температур, а потом прессуют

Черные металлы делятся на 5 подгрупп:

Железные металлы

К ним относятся кобальт, никель и марганец. Они применяются как добавки к железу — чаще всего, из сплавов получают прочную сталь, которая используется в изготовлении различных деталей для крупной техники, ножей и других изделий.

Из стали изготавливаются прочные и красивые ножи причем не только кухонные

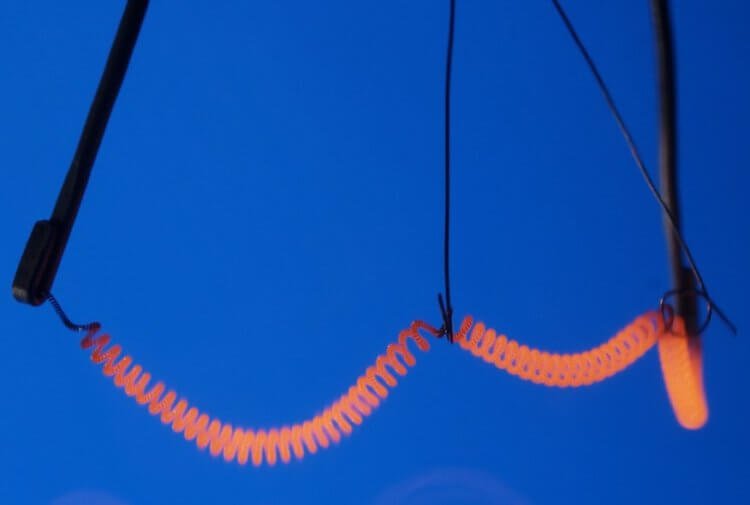

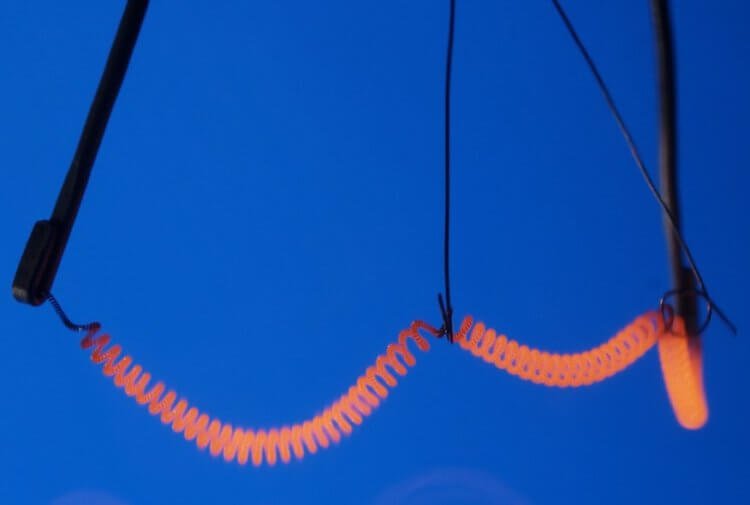

Тугоплавкие металлы

К этой подгруппе относятся ниобий, молибден, вольфрам и рений. Их общей чертой является то, что ох температура плавления выше, чем у железа — то есть, составляет более 1539 градусов Цельсия. Из них, как правило, изготавливают детали для техники и нити накаливания для различных лампочек.

Нити накаливания в лампочках, как правило, сделаны из вольфрама

Урановые металлы

В эту группу входят уран, калифорний и другие радиоактивные металлы. Они используются исключительно в отрасли атомной энергетики.

В древние времена уран использовался для изготовления желтой посуды

Редкоземельные металлы

В эту классификацию входят лаптан, празеодим, неодим и другие металлы. Все они серебристо-белого цвета и имеют практически полностью одинаковые химические свойства. Свое название редкоземельные материалы получили потому, что их трудно найти в земной коре. Они используются в атомной энергетике и машиностроении. Например, из редкоземельных металлов можно создавать стекла, которые не пропускают через себя ультрафиолетовые лучи.

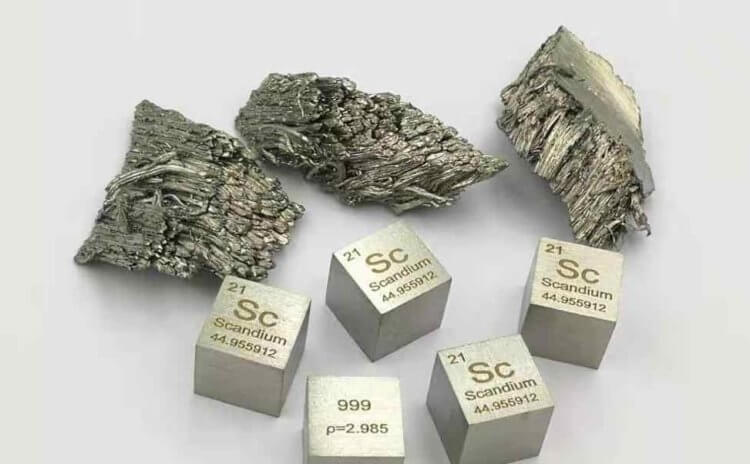

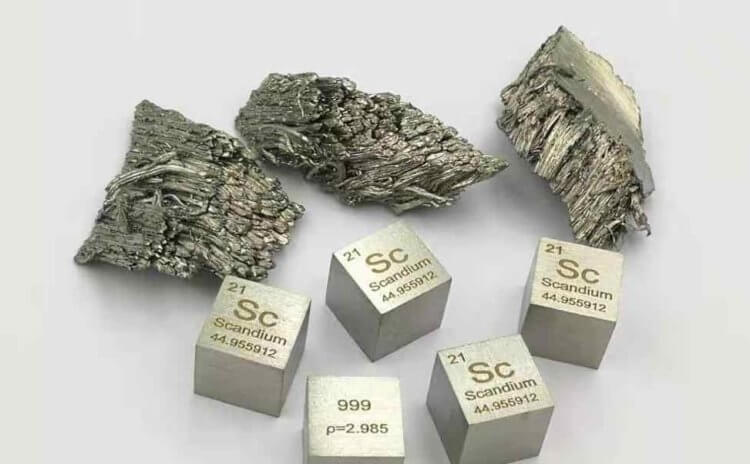

Редкоземельный элемент скандий используется в ртутно-газовых лампах

Щелочноземельные металлы

В эту подгруппу входят бериллий, магний, кальций, радий и другие металлы. Все они окрашены природой в серый цвет и при комнатной температуре всегда остаются в твердом состоянии. В чистом виде они практически нигде не применяются, за исключением атомных реакторов.

Щелочноземельный элемент бериллий используют для изготовления рентгеновских трубок, через которые лучи выходят наружу

Это интересно: Роботы из жидкого металла могут появиться уже в ближайшем будущем

Электрические свойства

При комнатной темп-ре удельная электрич. проводимость $σ$ М. порядка 10–8–10–6 Ом–1·м–1; с понижением темп-ры она увеличивается. Характерное свойство M. в нормальном (несверхпроводящем) состоянии – линейная зависимость между плотностью тока $j$ и напряжённостью $E$ приложенного электрич. поля (Ома закон): $j=σE$.

Носители тока в M. – электроны проводимости с энергией, близкой к $ℰ_F$. Причина электрич. сопротивления – рассеяние электронов на любых нарушениях периодичности кристаллич. решётки: тепловых колебаниях ионов (фононах), самих электронах, а также разл. дефектах – примесных атомах, вакансиях, дислокациях, границах кристаллов и образца (см. Рассеяние носителей заряда). Мерой рассеяния служит длина свободного пробега $l$ – ср. расстояние между двумя последовательными столкновениями электронов с дефектами:$$σ=nel/p_\text{F},$$ где $n$ – концентрация электронов проводимости (порядка 1022–1023 см–3), $e$ – заряд электрона, $p_\text{F}=2π\hbar (3n/8π)^{1/3}$ – т. н. граничный фермиевский импульс. При $T$=300 К длина свободного пробега l порядка 10–6 см; с понижением $T$ длина пробега растёт, достигая (для высококачественных монокристаллич. образцов) 0,1–1 см. Соответственно возрастает электрич. проводимость $σ$ и уменьшается удельное электрич. сопротивление $ρ=σ^{–1}$. Отношение проводимости при $T$=4,2 К к проводимости при $T$=300 К характеризует совершенство и химич. чистоту металлов.

Сопротивление сплавов значительно выше сопротивления чистых M. Причина этого в нарушении идеальности кристаллич. решётки (разл. атомы в узлах решётки) и наличии дефектов. В веществах с большим $ρ$ возникает локализация электронных состояний – проводимость исчезает (см. Андерсоновская локализация).

При плавлении М. подвижные электроны в нём сохраняются, поэтому сохраняется и большая электрич. проводимость, хотя разрушение дальнего порядка приводит к скачкообразному росту сопротивления $ρ$. Исключение составляют $\ce{Sb, Ga, Bi,}$ электрич. сопротивление которых при плавлении уменьшается.

При $T→0$ К у большинства M. происходит исчезновение электрич. сопротивления – они переходят в сверхпроводящее состояние.

Список

К металлам с изначальной хрупкостью относятся природные и технологичные материалы.

Природные вещества:

- Щелочноземельные – бериллий.

- Легкоплавкие – олово, висмут.

- Тяжелые элементы – цинк, марганец, хром, сурьма, кобальт.

Кобальт

В списке присутствуют уникумы:

- Вольфрам. Самый прочный на растяжение среди металлов.

- Осмий. Твердый хрупкий платиноид голубовато-серебристого цвета, второй по плотности среди простых веществ, тугоплавкий.

- Германий. Мягкий хрупкий белый металл.

Самый хрупкий металл – сурьма. Ее легко сделать порошком вручную.

Материалы, полученные в результате технологических процессов: бронза, белый чугун, сталь с высоким содержанием углерода.

Тепловые свойства

Теплоёмкость М. обусловлена ионным остовом (решёточная теплоёмкость $C_\text p$) и электронным газом (электронная теплоёмкость $C_\text э$). Хотя концентрация электронов проводимости в М. велика и не зависит от темп-ры, $C_\text э$ наблюдается у большинства М. только при низких температурах (порядка нескольких $\text K$), т. к. электронный газ в М. вырожден. При уменьшении темп-ры $C_\text p$ убывает пропорционально $T^3$, а $C_\text э$ – пропорционально $T$. Электроны проводимости вносят линейный по $T$ вклад и в коэф. теплового расширения металлов.

Электроны проводимости принимают участие не только в переносе электрич. заряда, но и в переносе теплоты. Вследствие большой подвижности электронов проводимости теплопроводность M. велика. Удельная электропроводность и электронная часть теплопроводности M. связаны соотношением, называемым Видемана – Франца законом. Теплопроводность сплавов ниже теплопроводности чистых металлов.

При наличии градиента темп-ры в M. возникает электрич. ток или разность потенциалов (термоэдс). Из-за вырождения электронного газа коэффициенты, описывающие термоэдс и др. термоэлектрич. эффекты, малы, однако их исследование позволяет обнаружить увлечение электронов тепловыми фононами. Взаимодействие возбуждённых в M. акустич. волн с электронами проводимости приводит к возникновению электрич. тока либо разности потенциалов, пропорциональной интенсивности потока фононов (см. Акустоэлектрический эффект).

Физические свойства

В условиях комнатной температуры и без применения давления все вещества обладают твердым состоянием. Но есть галлий, он уже при 30 градусах тепла начинает деформироваться, тает в руках. Можно отметить характеристики:

- Высокая пластичность. Хрупкие только марганец, олово и цинк.

- Могут быть легкие и тяжелые. Сравни алюминий с осмием.

- Температура плавления очень большая. Есть и исключения, например, ртуть, именно по этой причине ее используют в классических термометрах.

- Цвет – серый, серебристый, голубоватый. Редкими являются цветные изделия, например, желтые или красные.

- Увеличенная проводимость тепла и электричества, особенно у меди, поэтому имеют популярность медные провода.

Магнитные свойства

Электроны проводимости обладают как парамагнитными (из-за наличия у каждого электрона собственного магнитного момента), так и диамагнитными (связанными с квантованием движения электронов в плоскости, перпендикулярной магнитному полю) свойствами (см. Парамагнетизм, Диамагнетизм). В магнитную восприимчивость M. вносят вклад и ионы: у непереходных M. ионы диамагнитны, у переходных, как правило, парамагнитны. Из-за вырождения электронного газа парамагнитная восприимчивость $χ$ электронного газа слабо зависит от $T$ (см. Паули парамагнетизм). При низких темп-рах и в сильных магнитных полях напряжённостью $H$ парамагнитная восприимчивость $χ$ металлич. монокристаллов осциллирует как функция $1/H$ (эффект де Хааза – ван Альвена).

Все переходные М. с недостроенными $d$- или $f$-электронными оболочками – парамагнетики. Некоторые M. при понижении темп-ры переходят в магнитоупорядоченное состояние: ферромагнитное (напр., $\ce{Fe, Co, Ni, Gd}$), антиферромагнитное (напр., $\ce{Ce, Mn}$) или в состояние с геликоидальной магнитной атомной структурой (напр., $\ce{Cr}$). При этом электроны проводимости играют существенную роль в формировании магнитных структур (см. Ферромагнетизм, Антиферромагнетизм). Большинство непереходных М. остаются парамагнетиками или диамагнетиками вплоть до $T$=0 К. Магнитное упорядочение существенно влияет на все др. свойства М., в частности на электрич. свойства – в электрич. сопротивление вносит вклад рассеяние электронов на спиновых волнах.

Переход M. в сверхпроводящее состояние сопровождается изменением его магнитных свойств: в сверхпроводящем состоянии в слабых полях M. проявляет себя как диамагнетик, в котором магнитное поле равно нулю из-за экранирования внешнего магнитного поля незатухающими вихревыми токами (см. Мейснера эффект). В сверхпроводниках 1-го рода ($\ce{Sn, Pb, In}$ и др.) это выполняется вплоть до полей, разрушающих сверхпроводимость. В сверхпроводниках 2-го рода ($\ce{Nb_3Sn, NbTi}$ и др.) магнитное поле в широком диапазоне напряжённостей $H$, не разрушая сверхпроводимость, проникает в объём М. в виде вихрей, что ослабляет диамагнетизм.

Магний, титан и их сплавы

Магний неустойчив к коррозии, зато не существует легче металла, используемого для технических нужд. В основном его добавляют в сплавы с другими материалами: цинком, марганцем, алюминием, которые прекрасно режутся и являются достаточно прочными. Из сплавов с легким металлом магнием изготавливают корпусы фотоаппаратов, различных приборов и двигателей. Титан нашел свое применение в ракетной отрасли, а также машиностроении для химической промышленности. Титаносодержащие сплавы имеют небольшую плотность, прекрасные механические свойства и стойкость к коррозии. Они хорошо поддаются обработке давлением.

Гальваномагнитные и термомагнитные явления

Если металлич. образец, по которому течёт электрич. ток, поместить в постоянное магнитное поле, то в нём возникают явления, обусловленные искривлением траекторий электронов в плоскости, перпендикулярной ${\bf H}$, что приводит к изменению кинетич. коэффициентов (коэф. электро- и теплопроводности, термоэлектрич. коэф. и др.) и к ряду новых явлений: Холла эффекту, магнитосопротивлению и др. На зависимость кинетич. коэффициентов от ${\bf H}$ влияют особенности электронного энергетич. спектра M., в частности топология поверхности Ферми (см. Гальваномагнитные явления, Термогальваномагнитные явления). Даже не слишком сильное магнитное поле при низких темп-pax (порядка 1 К) может изменить кинетич. свойства M., напр. в десятки тысяч раз увеличить поперечное (относительно направления ${\bf H}$) сопротивление (у $\ce{Bi}$) или практически полностью «выключить» поперечную электронную теплопроводность металла.

Виды сплавов

По способу изготовления сплавов различают литые и порошковые сплавы. Литые сплавы получают кристаллизацией расплава смешанных компонентов. Порошковые — прессованием смеси порошков с последующим спеканием при высокой температуре. Компонентами порошкового сплава могут быть не только порошкипростых веществ, но и порошки химических соединений. Например, основными компонентами твёрдых сплавов являются карбиды вольфрама или титана.

По способу получения заготовки (изделия) различают литейные (например, чугуны, силумины), деформируемые (например, стали) и порошковые сплавы.

В твердом агрегатном состоянии сплав может быть гомогенным (однородным, однофазным — состоит из кристаллитов одного типа) и гетерогенным (неоднородным, многофазным). Твёрдый раствор является основой сплава (матричная фаза). Фазовый состав гетерогенного сплава зависит от его химического состава.

В сплаве могут присутствовать: твердые растворы внедрения, твердые растворы замещения, химических соединений (в том числе карбиды, нитриды, интерметаллиды) и кристаллиты простых веществ.

Эмиссия электронов

При нагревании M. до высоких температур наблюдается эмиссия («испарение») электронов с поверхности M. (см. Термоэлектронная эмиссия). Число электронов, вылетающих из M. в единицу времени, пропорционально ехр$(–W/kT)$, где $W$ – работа выхода электрона из M., $k$ – постоянная Больцмана. Величина $W$ у разл. M. (и даже на разных кристаллич. гранях одного M.) различна и составляет 2–5 эВ; $W$ зависит от состояния поверхности. Различия в $W$ обусловливают контактную разность потенциалов между разл. М. Эмиссия электронов с поверхности M. происходит также в сильных электрич. полях (напряжённостью порядка 107 В/см) в результате туннельного прохождения электронов через сниженный полем потенциальный барьер (см. Автоэлектронная эмиссия). Туннелирование электронов через малый (меньше 1 нм) зазор лежит в основе сканирующей туннельной микроскопии.

Эмиссия электронов возникает также под действием электромагнитного излучения видимого и УФ-диапазонов – фотоэлектронная эмиссия, при бомбардировке поверхности М. электронами – вторичная электронная эмиссия, или ионами – ионно-электронная эмиссия, при взаимодействии поверхности М. с плазмой – взрывная электронная эмиссия.

Виды сплавов

По способу изготовления сплавов различают литые и порошковые сплавы. Литые сплавы получают кристаллизацией расплава смешанных компонентов. Порошковые — прессованием смеси порошков с последующим спеканием при высокой температуре. Компонентами порошкового сплава могут быть не только порошкипростых веществ, но и порошки химических соединений. Например, основными компонентами твёрдых сплавов являются карбиды вольфрама или титана.

По способу получения заготовки (изделия) различают литейные (например, чугуны, силумины), деформируемые (например, стали) и порошковые сплавы.

В твердом агрегатном состоянии сплав может быть гомогенным (однородным, однофазным — состоит из кристаллитов одного типа) и гетерогенным (неоднородным, многофазным). Твёрдый раствор является основой сплава (матричная фаза). Фазовый состав гетерогенного сплава зависит от его химического состава.

В сплаве могут присутствовать: твердые растворы внедрения, твердые растворы замещения, химических соединений (в том числе карбиды, нитриды, интерметаллиды) и кристаллиты простых веществ.

Mеталлы в электромагнитных полях

Переменный электрич. ток частоты $ω$ течёт по поверхности М., проникая в него на глубину скин-слоя толщиной $δ=c\sqrt{2πσω}$, где $c$ – скорость света (см. Высокочастотная проводимость); напр., для $\ce{Cu}$ $δ≈$ 6·10–6 м при $ω=$ 6·10–8 Гц. При падении электромагнитной волны на поверхность M. часть электромагнитной энергии поглощается в скин-слое, а др. часть переизлучается электронами и отражается от поверхности M. Коэф. отражения (для $\ce{Cu}≈$ 2·10–5).

При падении на М., помещённый в сильное постоянное магнитное поле, электромагнитных волн, частота которых равна или кратна циклотронной частоте электронов проводимости, в М. наблюдаются резонансные явления (см. Циклотронный резонанс). В некоторых M. (напр., щелочных) можно наблюдать электронный парамагнитный резонанс на электронах проводимости и спиновые волны.

M., помещённый в достаточно сильное магнитное поле при низкой темп-ре, обладает мн. свойствами, характерными для плазмы: в нём могут распространяться разнообразные слабозатухающие волны (геликоны, магнитоплазменные волны, доплероны и др.) (см. Плазма твёрдых тел).

Что мы узнали?

Из урока 9 класса узнали о физических свойствах металлов. Кратко рассмотрели положение металлов в периодической таблице и особенности строения кристаллической решётки. Благодаря строению металлы обладают пластичностью, твёрдостью, способностью плавиться, проводить электрический ток и тепло. Свойства металлов неоднородны. Различают лёгкие и тяжёлые металлы, лёгкоплавкие и тугоплавкие, мягкие и твёрдые. Физические свойства используются для изготовления сплавов, электрических проводов, посуды, мыла, стекла, конструкций различной формы.

Оптические свойства

Для электромагнитных волн оптич. диапазона M., как правило, непрозрачны. Характерный блеск – следствие практически полного отражения света поверхностью M. При взаимодействии света с электронами проводимости M. важную роль играет внутр. фотоэффект, т. е. вынужденные (за счёт поглощения фотонов) переходы электронов из одной энергетич. зоны в другую. Как правило, именно внутр. фотоэффект определяет коэф. поглощения излучения видимого и УФ-диапазонов и изменение проводимости M. под воздействием света (см. Фотопроводимость). Чем выше частота излучения, тем меньшую роль играют электроны проводимости во взаимодействии излучения с M.: в УФ- и рентгеновском диапазонах оптич. свойства M. мало отличаются от свойств диэлектриков.

Отражение плоскополяризованного света от поверхности M. сопровождается поворотом плоскости поляризации и появлением эллиптич. поляризации. Это явление используется для технич. целей и для определения оптич. констант M. См. также Металлооптика.

Свойства сплавов

Свойства металлов и сплавов полностью определяются их структурой (кристаллической структурой фаз и микроструктурой). Макроскопические свойства сплавов определяются микроструктурой и всегда отличаются от свойств их фаз, которые зависят только от кристаллической структуры. Макроскопическая однородность многофазных (гетерогенных) сплавов достигается за счёт равномерного распределения фаз в металлической матрице. Сплавы проявляют металлические свойства, например: электропроводность и теплопроводность, отражательную способность (металлический блеск) и пластичность. Важнейшей характеристикой сплавов является свариваемость.

Сплавы, используемые в промышленности

Сплавы различают по назначению: конструкционные, инструментальные и специальные.

Конструкционные сплавы:

· стали

· чугуны

· дюралюминий

Конструкционные со специальными свойствами (например, искробезопасность, антифрикционные свойства):

· бронзы

· латуни

Для заливки подшипников:

· баббит

Для измерительной и электронагревательной аппаратуры:

· манганин

· нихром

Для изготовления режущих инструментов:

· победит

В промышленности также используются жаропрочные, легкоплавкие и коррозионностойкие сплавы, термоэлектрические и магнитные материалы, а также аморфные сплавы.

Мета?ллы (от лат. metallum — шахта, рудник) — группа элементов, в виде простых веществ, обладающих характерными металлическими свойствами, такими как высокие тепло- и электропроводность, положительный температурный коэффициент сопротивления, высокая пластичность и металлический блеск.

Из 118 химических элементов, открытых на данный момент (из них не все официально признаны), к металлам относят:

— 6 элементов в группе щелочных металлов,

— 6 в группе щёлочноземельных металлов,

— 38 в группе переходных металлов,

— 11 в группе лёгких металлов,

— 7 в группе полуметаллов,

— 14 в группе лантаноиды + лантан,

— 14 в группе актиноиды (физические свойства изучены не у всех элементов) + актиний, вне определённых групп бериллий и магний.

Таким образом, к металлам, возможно, относится 96 элементов из всех открытых.

В астрофизике термин «металл» может иметь другое значение и обозначать все химические элементы тяжелее гелия.

Механические свойства

Для М. характерно сочетание высоких пластичности и вязкости со значительными прочностью, твёрдостью и упругостью. Соотношение этих свойств можно регулировать с помощью механич. и термич. обработки М., а в сплавах – изменением концентрации компонентов. Упругая деформация М. и их сплавов находится в пределах 0,01–1%, пластическая – много больше и при комнатной темп-ре может достигать 10–100%.

Сопротивление изотропного поликристаллич. M. воздействию внешних механич. сил описывают в зависимости от типа деформации (растяжение, сдвиг, объёмное сжатие) разл. модулями упругости (модулями Юнга $E$, сдвига $G$ и объёмного сжатия $K$ соответственно), между которыми существует линейная связь через коэф. Пуассона $ν$: $E=3K(1-2ν)$; $E=G[2(1+ν)]$. Для большинства М. $ν$ находится в пределах 0,22-0,46. Модули упругости М. определяются межатомными взаимодействиями. В монокристалле модули упругости зависят от направления, поэтому они образуют тензор. Величина модуля сдвига $G$ М. лежит в пределах от 0,39 ГПа ($\ce{Cs}$) до 224 ГПа ($\ce{Os}$), у железа $G=$ 84,1 ГПа. При увеличении темп-ры модули упругости монотонно убывают; изменение модуля упругости в интервале от 0 К до темп-ры плавления составляет ок. 50% от исходного значения. В области упругого поведения в M. возможно проявление внутр. трения.

Пластич. деформация M. осуществляется относит. сдвигом (скольжением) параллельных атомных плоскостей. Теоретически сопротивление M. пластич. деформации и разрушению составляет 10–1$G$ (одновременный разрыв всех связей в плоскости скольжения). Экспериментально пластич. деформация и разрушение наблюдаются при напряжениях 10–4–10–2$G$. Это различие обусловлено существованием носителей пластич. деформации – дислокаций – линий, вдоль которых происходит разрыв связей. Движение дислокаций вдоль определённых плоскостей в кристалле обеспечивает сдвиг одной части кристалла относительно другой. Прочность и пластичность M. обусловлены движением и взаимодействием дислокаций между собой и с др. дефектами, примесями и их скоплениями, границами раздела фаз, включениями др. фаз.

Механич. характеристики M. можно изменять в широких пределах термич. и механич. обработкой, а также введением примесей (легированием). Напр., предел прочности $\ce{Fe}$ (технич. чистоты) 0,35 ГПа, тогда как высокопрочные легированные стали (сплавы $\ce{Fe}$ с др. М. и с $\ce{C}$) имеют предел прочности от 1,5 до 4,5 ГПа.

Свойства сплавов

Свойства металлов и сплавов полностью определяются их структурой (кристаллической структурой фаз и микроструктурой). Макроскопические свойства сплавов определяются микроструктурой и всегда отличаются от свойств их фаз, которые зависят только от кристаллической структуры. Макроскопическая однородность многофазных (гетерогенных) сплавов достигается за счёт равномерного распределения фаз в металлической матрице. Сплавы проявляют металлические свойства, например: электропроводность и теплопроводность, отражательную способность (металлический блеск) и пластичность. Важнейшей характеристикой сплавов является свариваемость.

Сплавы, используемые в промышленности

Сплавы различают по назначению: конструкционные, инструментальные и специальные.

Конструкционные сплавы:

· стали

· чугуны

· дюралюминий

Конструкционные со специальными свойствами (например, искробезопасность, антифрикционные свойства):

· бронзы

· латуни

Для заливки подшипников:

· баббит

Для измерительной и электронагревательной аппаратуры:

· манганин

· нихром

Для изготовления режущих инструментов:

· победит

В промышленности также используются жаропрочные, легкоплавкие и коррозионностойкие сплавы, термоэлектрические и магнитные материалы, а также аморфные сплавы.

Мета?ллы (от лат. metallum — шахта, рудник) — группа элементов, в виде простых веществ, обладающих характерными металлическими свойствами, такими как высокие тепло- и электропроводность, положительный температурный коэффициент сопротивления, высокая пластичность и металлический блеск.

Из 118 химических элементов, открытых на данный момент (из них не все официально признаны), к металлам относят:

— 6 элементов в группе щелочных металлов,

— 6 в группе щёлочноземельных металлов,

— 38 в группе переходных металлов,

— 11 в группе лёгких металлов,

— 7 в группе полуметаллов,

— 14 в группе лантаноиды + лантан,

— 14 в группе актиноиды (физические свойства изучены не у всех элементов) + актиний, вне определённых групп бериллий и магний.

Таким образом, к металлам, возможно, относится 96 элементов из всех открытых.

В астрофизике термин «металл» может иметь другое значение и обозначать все химические элементы тяжелее гелия.

Применение металлов

В технике в осн. применяют сплавы М. Так, напр., из-за малой прочности чистые M. непригодны в качестве материалов для изготовления конструкций, но мн. сплавы M. обладают одновременно высокой механич. прочностью и высокой пластичностью и находят широкое применение в качестве конструкционных материалов. M. с низким уровнем внутр. трения, слабо рассеивающие энергию колебаний, используют при изготовлении акустич. резонаторов муз. инструментов. М. и их сплавы используют: в электротехнике как в качестве проводников электрич. тока (медь, алюминий), так и в качестве материалов для резисторов и электронагреват. элементов (нихром и т. п.); в инструментальной технике для изготовления рабочей части инструментов (в осн. это инструментальные стали и твёрдые сплавы).

Цветные металлы

Вторая по величине группа имеет небольшую плотность, хорошую пластичность, невысокую температуру плавления, преобладающие цвета (белый, желтый, красный) и состоит из следующих металлов:

- Легкие – магний, стронций, цезий, кальций. В природе встречаются только в прочных соединениях. Применяются для получения легких сплавов разного назначения.

- Благородные. Примеры металлов: платина, золото, серебро. Они обладают повышенной устойчивостью к коррозии.

- Легкоплавкие – кадмий, ртуть, олово, цинк. Имеют невысокую температуру плавления, участвуют в производстве разных сплавов.

Низкая прочность цветных металлов не позволяет их использовать в чистом виде, поэтому в промышленности их применяют в виде сплавов.

Особенности обработки

Материалы, наделенные хрупкостью, разрушаются при попытке их удлинить даже на пару процентов.

Поэтому их обработка специфична:

- Перед работой материал подогревают, чтобы нейтрализовать хладноломкость.

- Исключено воздействие давлением. Например, чугун (нагретый либо холодный) после такой операции сохранит форму, но внутренне разрушится.

- Болванки из хрупких сплавов (чугунные, бронзовые) рубят от края к центру.

Неоднозначно воздействие закалки. В отличие от подогрева, при такой обработке кратно увеличивается прочность стали, других материалов, но в ущерб пластичности. То есть порог хрупкости понижается.

Хрупкие металлы легче разрушить растяжением, чем сжатием.