Классификация сварочных швов

Имеются многочисленные типы и виды сварных соединений и сварных швов. Это вызвало потребность в их четкой классификации. Она разработана в зависимости от многих факторов. Классификация учитывает технологические особенности швов, их пространственное положение, размеры. Достоинством такого дифференцирования является применение обозначений на каждый тип сварного шва.

Существует много различных позиций, по которым имеется классификация, включающая существующие виды сварки и типы сварных соединений.

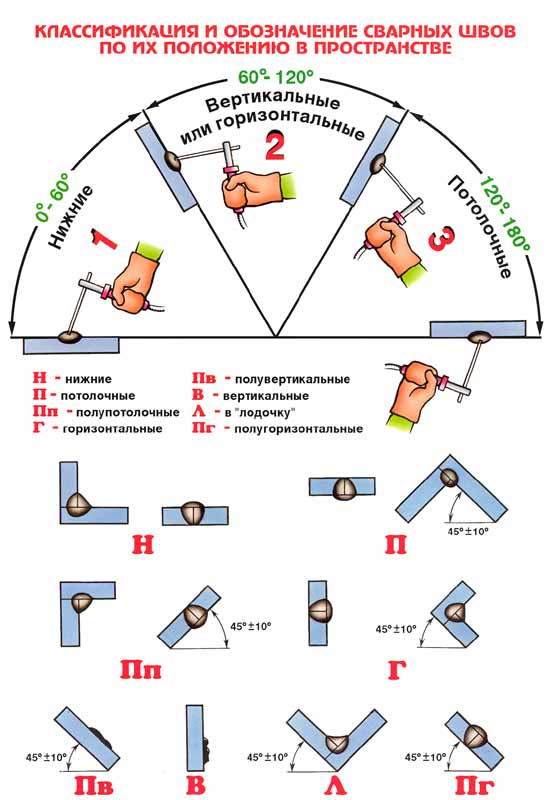

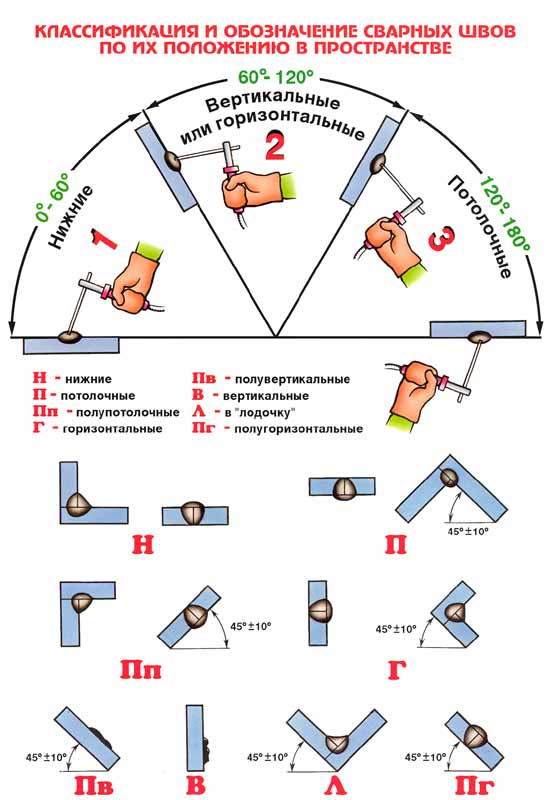

Положение шва в пространстве

Немаловажную роль играет расположение шва в пространстве.

Нижнее положение является самым выигрышным. Шов при этом получается прочным и надежным. При верхнем, который иначе называют потолочном, положении, сварщику приходится принимать неестественную позу. Долго сохранять ее весьма трудно. А ведь одним из условий получения качественного шва является непрерывность процесса.

Для повышения точности следует использовать короткую дугу, а ширину шва делать не превышающей диаметр электрода. Для выполнения потолочного шва требуется не только получение профильного образования, но и приобретение практических навыков при более благоприятных условиях.

При выполнении швов во всех положениях существует проблема стекания вниз расплавленного металла. Нижнее положение при этом является самым выигрышном. Потолочное и нижнее положения относятся к горизонтальным. Стекание металла, являющееся чрезмерным, уменьшают, снизив температуру нагрева. Это можно сделать, увеличив скорость передвижения электрода, или регулярно прерывать дугу, давая возможность остыть металлу.

Вертикальный шов часто встречается в конструкциях, но самым простым вариантом не является. Если шов расположен вертикально, то вниз устремляться будет не сварочная ванна целиком, а только отдельные капельки. Если сварка осуществляется по направлению сверху вниз, то эти капельки начнут быстро застывать, образуя своеобразную преграду. Поэтому вести сварку при вертикальном способе следует снизу вверх. Свариваемые детали при вертикальном положении должны быть надежно зафиксированы.

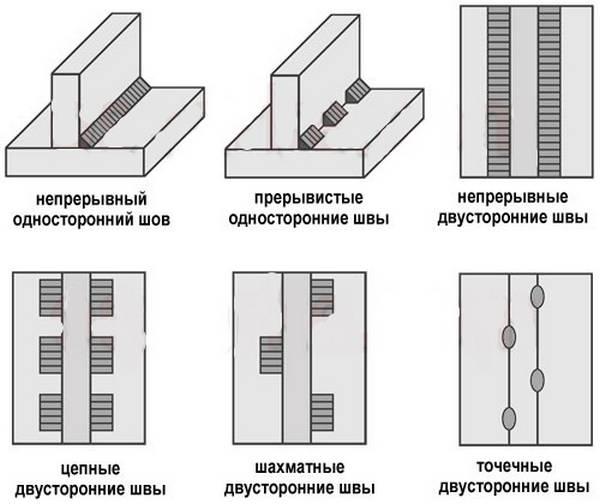

Протяженность шва

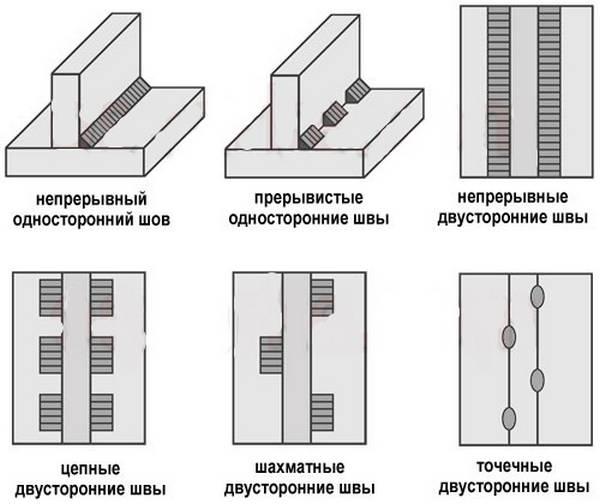

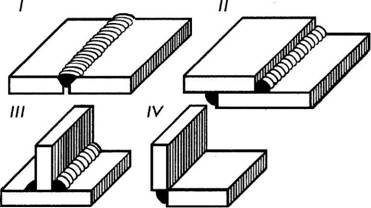

Сварочные швы и соединения разделяются по их протяженности. По этому признаку шов бывает сплошным и прерывистым. При выполнении прерывистого шва в нем предусмотрены определенные интервалы, имеющие постоянный размер. Сварные швы прерывистого характера бывают различными. Они так же, как непрерывные, могут быть односторонними и двусторонними.

Такая градация отражается на обозначении шва в чертежах. При этом вводится такое понятие, как шаг шва.

Форма поверхности

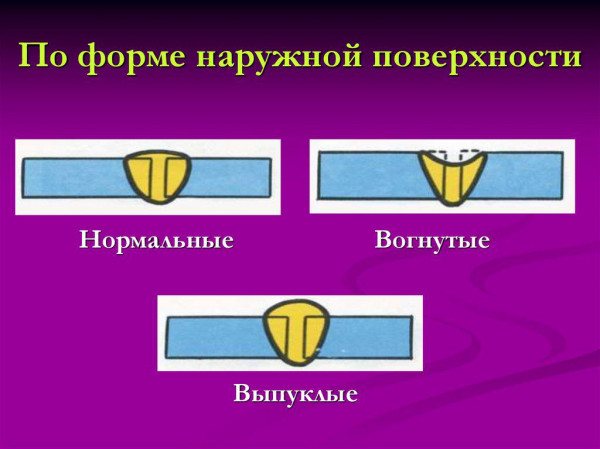

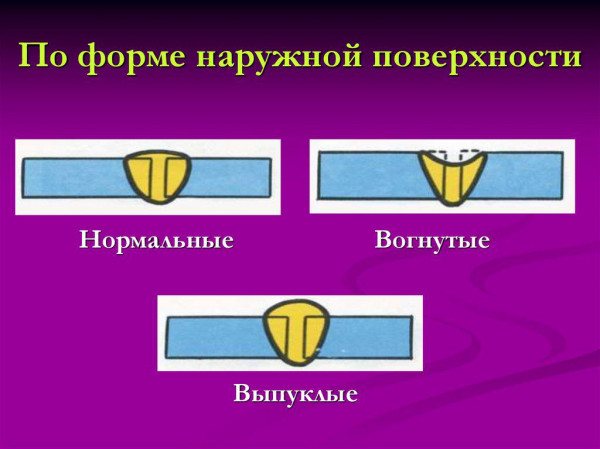

Виды сварных швов разделяются по форме, которая имеет их наружная поверхность.

Каждый вид имеет свои преимущества. Играет роль, какую нагрузку выдерживает сварной шов. Когда предстоят статические нагрузки, то целесообразно применять выпуклый шов. Он имеет несколько слоев, что ведет к дополнительному расходу электродов и удорожанию сварочного процесса.

Если предстоит сварка тонких металлических листов, то лучше применять вогнутую форму. Если сварное изделие при эксплуатации будет подвергаться динамическим нагрузкам, то следует выполнять плоские швы или вогнутой формы. Такой выбор объясняется тем, что не будет большого перепада между поверхностями шва и основного материала.

В зависимости от условий эксплуатации типы сварных швов разделяются на рабочие и нерабочие. Рабочим предстоит выдерживать значительные нагрузки, что заставляет предъявлять к ним повышенные требования. Нерабочие просто осуществляют функцию соединения. Однако, если предполагается их использование при не совсем благоприятных погодных условиях, то необходим тщательный контроль за отсутствием трещин и внутренних пустот.

Когда предстоит сварка тонких металлических листов, то лучше выполнять ее ниточным швом. При наплавочном способе больше подойдет уширенный вариант.

Количество слоев

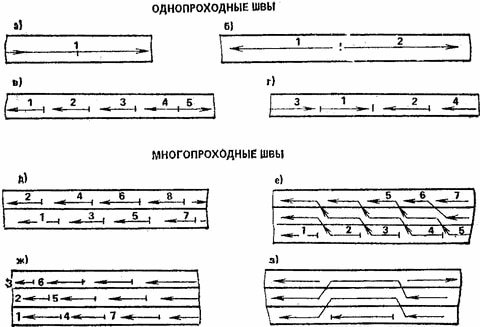

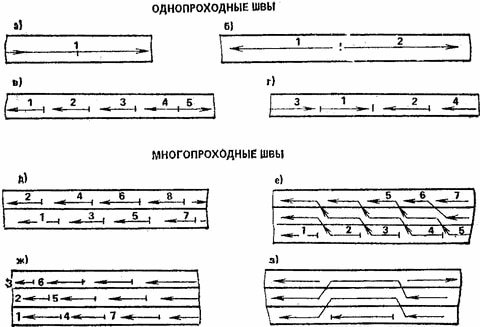

Виды швов в сварке зависят от количества выполняемых слоев. Однослойные швы выполняются за один проход, а многослойные являются многопроходными. Многослойный вариант используют для соединений, имеющих определенную конфигурацию.

Выполнение многопроходного шва является более сложным. Каждый новый слой следует накладывать быстро, пока не остыл предыдущий. К тому же надо успеть убрать шлак, образовавшийся ранее. На механические характеристики многослойного шва оказывает положительное действие то, что при наложении последующего шва, в предыдущем происходит отжиг.

Швы по положению в пространстве

Следующий критерий классификации – положение поверхностей в пространстве. Таких положений четыре:

- Нижние швы

- Горизонтальные

- Вертикальные

- Потолочные

Если бы можно было выбирать, опытные мастера выбрали бы сварку в нижнем положении. Это самый удобный способ, к тому же лучше контролируется сварочная ванна. Подходящий способ для дебютных работ новичков – здесь практически не встречаются сложности. Зато три остальных пространственных варианта сопряжены с техническими нюансами и специальными требованиями к исполнению.

В сварке в горизонтальном положении главной проблемой выступает сила тяжести — из-за нее металл попросту сползает вниз. Такие соединения можно варить как справа налево, так и слева направо, кому как удобно. Но правило использования электрода одно на всех: угол его наклона должен быть достаточно большим. Конечно, при подборе угла нужно учитывать параметры тока и скорость движения, все взаимосвязано.

Подбирайте, пробуйте, главное – чтобы ванна не стремилась вниз. Если металл все-таки стекает, нужно уменьшить его прогрев – это можно сделать, увеличив скорость движения. Второй вариант – отрывать периодически дугу, чтобы металл хоть чуть-чуть остывал. Метод с отрывом дуги больше подходит новичкам

Классификация швов по положению в пространстве.

В вертикальных соединениях та же проблема – сила тяжести, но здесь вниз стремится не вся ванна, а капли металла. Обычно в таких случаях берут дугу покороче. Шов варить можно в любом направлении. В Регламенте аттестации сварщиков РД 03-495-02 эти варианты обозначаются как «положение при сварке В1» — вертикальное снизу-вверх (этот способ удобнее). «Положение при сварке В2» — вертикальное сверху вниз, его используют реже, так как здесь необходим жесткий контроль сварной ванны.

Потолочное соединение – самое сложное в подгруппе, для которого понадобится настоящее мастерство. В положении электрода нет никаких других вариантов – держать только под прямым углом к потолку. Дугу взять покороче, скорость круговых движения должна быть постоянной. Выделение газов и шлаков в данном случае затруднено, расплав трудно удержать от стекания. Даже если мастерство на должном уровне, и все технологические требования выполнены верно, потолочный способ уступает по прочности и общему качеству сварочным швам во всех других положениях.

Соединения

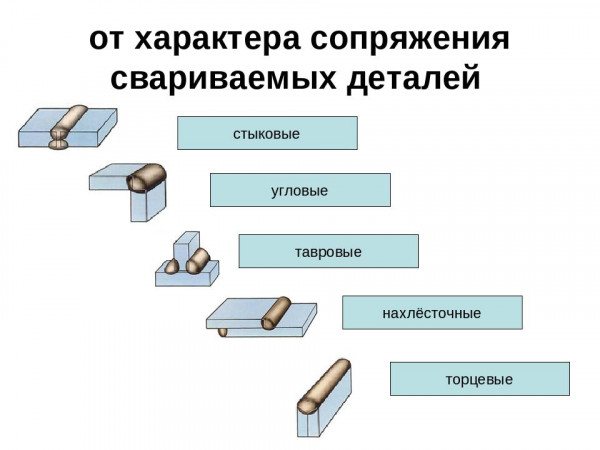

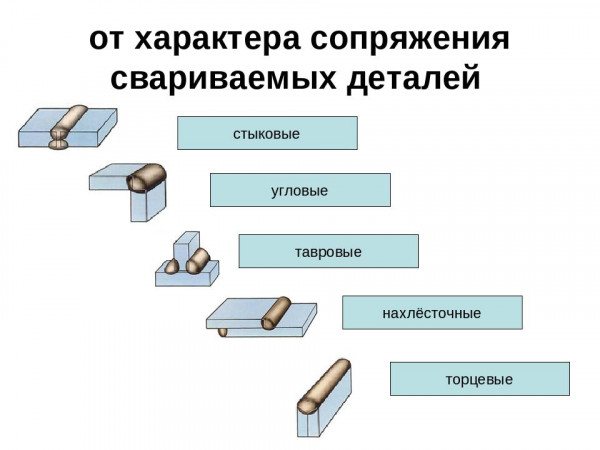

Сварные соединения разделяются на различные виды.

Виды сварных соединений:

- Стыковые. Детали располагаются в одной и той же плоскости.

- Угловые. Детали, подлежащие соединению, располагают под необходимым углом. Наиболее распространенным является прямой угол.

- Тавровые. Торец одной детали располагают перпендикулярно или под небольшим углом по отношению к основной поверхности второй детали.

- Нахлесточные. Положение деталей в пространстве — параллельное. При этом одна деталь частично налегает на другую.

- Торцевые. Воедино сваривают два торца элементов.

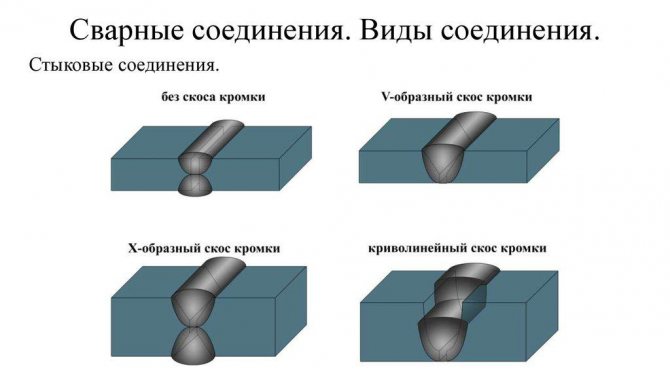

Сварной стыковой шов применяется для сварки трубопроводов, различных труб и металлических листов. Сварке подлежат торцовые поверхности. Сварка встык требует проведение подготовительных работ, которые заключаются в тщательной подгонке торцевых поверхностей друг к другу. Для обеспечения точности может применяться предварительный подварочный шов. Сварку встык можно осуществлять как на весу, так и на подкладке — стальной или медной. При стыковых соединениях возможны различные виды скосов кромок или сварка без них.

К преимуществам такого способа относится уменьшенный расход вспомогательного материала, в частности, электродов. Одинаковая толщина элементов не является обязательным требованием. Но при этом электрод следует направлять к более толстой детали. Это обеспечит ее более сильный нагрев, а тонкую деталь убережет от прожогов.

Угловые швы находят применение для соединения частей различных емкостей и резервуаров. Для получения качественного углового соединения рекомендуется установка деталей «лодочкой».

Сварной шов тавровый применяют при сварке несущих конструкций. Поверхности деталей требуют тщательной подготовки. Такой вид сварки относится к наиболее прочным. Достоинством таврового соединения является то, что его можно применять в труднодоступных местах. Такой вид сварного шва помогает выдерживать повышенные нагрузки.

Соединение нахлесточным способом находит применение при необходимости сварки металлических листов толщиной не более 12 мм. Необходимостью является отсутствие зазоров между поверхностями деталей. Плотность прилегания необходима для качественного соединения. Выполнение нахлесточного соединения не является сложным и может осуществляться сварщиками, имеющими невысокий разряд.

При нахлесточном способе два шва находятся на расстоянии друг от друга. Это придает соединению дополнительную прочность. Если при эксплуатации возможны нагрузки на излом, то применять его не стоит. Торцевые виды сварочных соединений предусматривают сварку торцов деталей. Таким способом возможно соединение деталей любой толщины. К достоинству относится минимальная деформация свариваемых элементов.

Некоторые советы по сварке различных соединений

Можно ли новичку самостоятельно научиться накладывать качественные швы? Да, без сомнений. В некоторых источниках присутствует слово «с легкостью». Легкости лучше не обещать, потому что сварка никогда не была легким и безопасным процессом. Но определить последовательные и выполнимые шаги вполне возможно самостоятельно. Принцип – от простого к сложному. Безусловно, все основные типы сварочных соединений имеют свои секреты и тонкости, которые нужно освоить.

Для дебютантов лучше всего подойдет электрическая дуговая сварка. Самый оптимальный вариант – начинать учиться под присмотром опытного наставника. Но если такой возможности нет, в сети огромное количество видеороликов с показом всех действий и подробнейшими разъяснениями к ним.

Однопроходные и многопроходные швы.

Главный начальный этап – это грамотная подготовка нужного оборудования.

Вот что нужно подготовить для электрической дуговой сварки:

- Сварное оборудование (разные типы);

- Электроды с правильно подобранным диаметром (чрезвычайно важно!)

- Молоток для зачистки остывшего шва;

- Металлическая щетка для той же зачистки сварного участка

- Маска, специальный световой фильтр.

Требования к одежде простые: она должна быть плотной, с длинными рукавами и перчатками. Пригодятся выпрямитель с трансформатором (особенно если оборудование старое).

https://www.youtube.com/watch?v=AoRkP_DqEKs

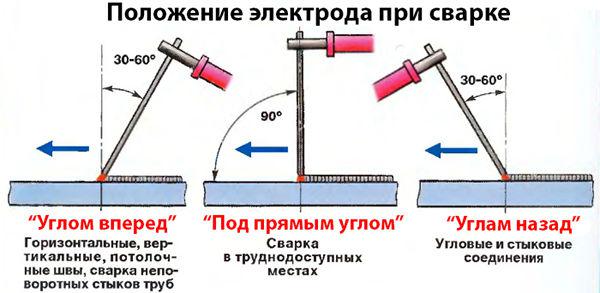

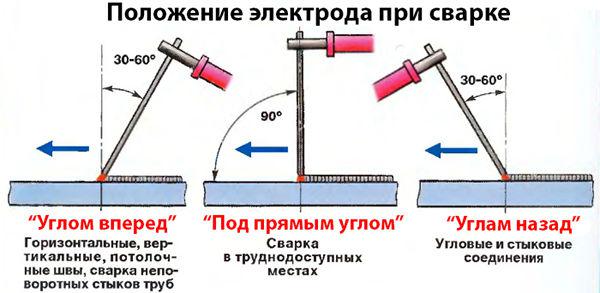

Положение электрода во время сварочного процесса

Наклон электрода зависит от видов сварных соединений и швов. Угол наклона влияет на скорость разогрева металла. При дуговой сварке для того, чтобы зажглась дуга, электрод следует держать перпендикулярно. Затем необходимо осуществлять небольшой наклон. Сварочный шов получится более качественным, если сварку проводить короткой дугой.

Применять сварку способом «углом вперед» имеет смысл, когда процесс осуществляется в труднодоступных местах. Однако, способ не лишен недостатков. Процессу сварки будет мешать жидкий шлак, находящийся все время впереди. Сварная дуга может или совсем погаснуть, или начать «блуждать». Качество шва может быть значительно снижено, если появятся пропущенные участки.

Способ «углом назад» находит применение в угловом варианте и при соединении стыков. При сварке под прямым углом электрод держат перпендикулярно поверхности. Это позволяет контролировать жидкий шлак и следить за тем, чтобы он перемещался вслед за сварочной ванной. На качество шва это будет оказывать благоприятное воздействие. Если шлак окажется перед электродом, то это можно исправить, перейдя на некоторое время на способ «назад углом».

Зачистка сварных швов

По своему виду вновь сваренные швы иногда напоминают келоидные рубцы на коже человека: они выпуклые и выступают над поверхностью. Шлак, окалина, капли металла часто остаются на поверхности. Убрать все это можно и нужно, процесс называется зачисткой швов.

Его этапы:

- Сбить окалину молотком или зубилом;

- Выровнять участок болгаркой;

- Иногда нужно нанести тонкий слой расплавленного олова (лужение).

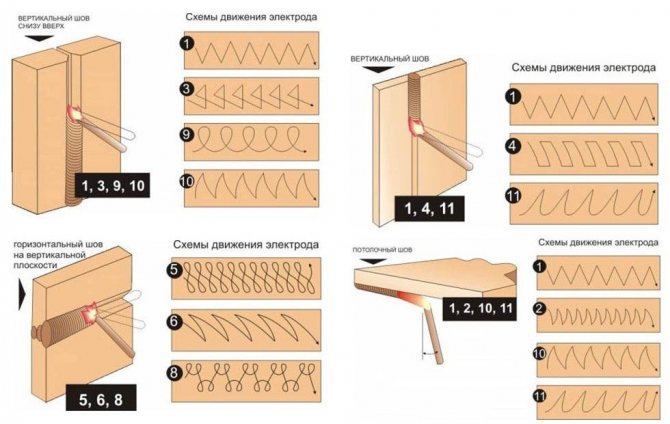

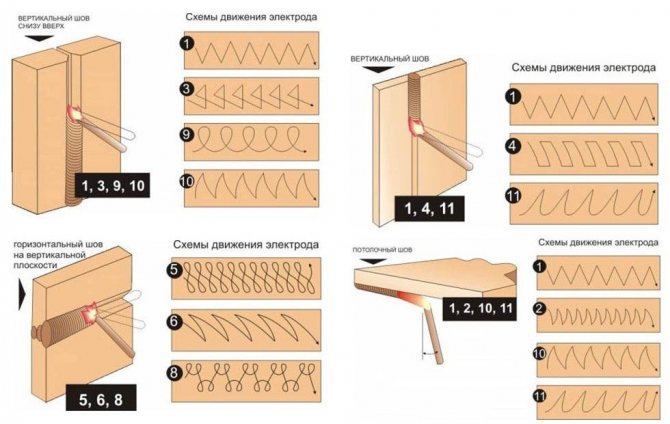

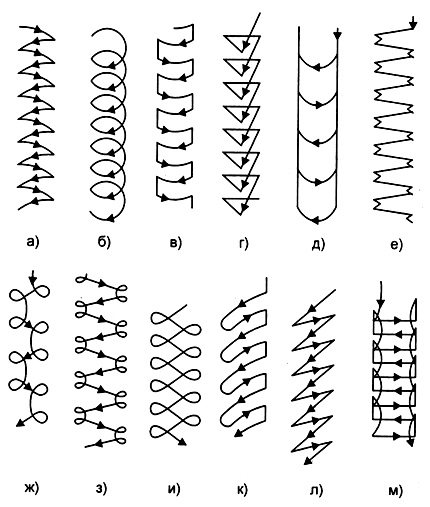

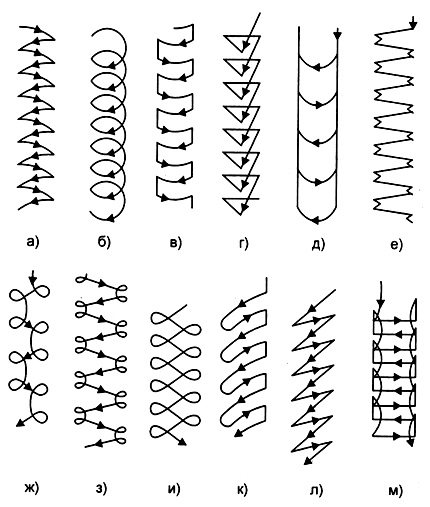

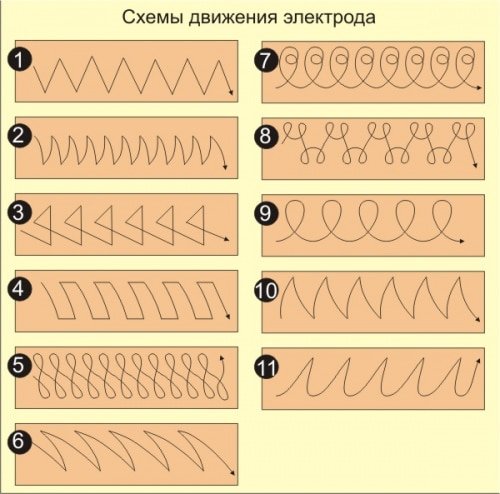

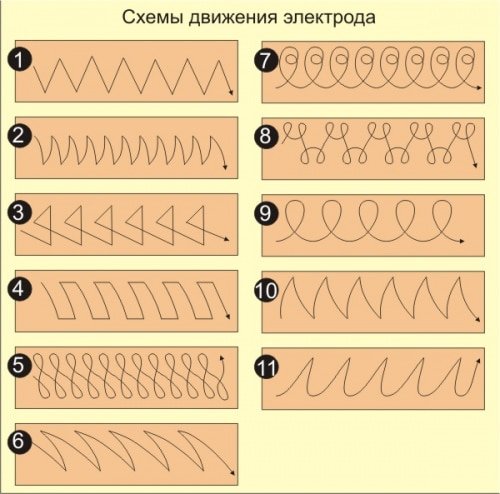

Движения электрода

Виды сварочных швов и способы их нанесения, в частности, зависят от того, каким способом перемещается электрод. Траекторию его движения может выбрать сам сварщик в зависимости от толщины элементов и типов сварных соединений.

Если электрод перемещается вдоль шва, то получается тонкий валик. Такой нитевидный шов можно использовать как первый слой при многоходовом способе.

Когда электрод совершает поперечные колебания, то соединение становится более прочным. Колебательные движения обеспечивают хороший прогрев корня шва и его кромок. Амплитуда колебания позволяет получить шов заданного размера. Характер движения электрода при этом — возвратно-поступательный. Конец электрода может описывать разные фигуры — «лестницы», «треугольники», «елочки», «полумесяц», «петлю».

Выбор зависит от типов сварочных соединений. Например, для стыковых и угловых швов будет уместен «полумесяц», а «петля» обеспечит соединение тонких листов металла.

Траектория движения

Особое влияние на шов оказывает траекторию движения электрода. Она в любом случае имеет колебательный характер. Иначе две поверхности сшить не удастся.

Колебания могут быть похожи на зигзаги с разным шагом между острыми углами траектории. Они могут быть плавными, напоминающими движение по смещенной восьмерке. Траектория может быть подобна елочке или прописной букве Z с вензелями вверху и внизу.

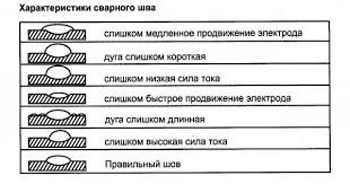

Идеальный шов имеет постоянную высоту, ширину, равномерный внешний вид без дефектов в виде кратеров, подрезов, пор, непроваров. Название возможных изъянов говорит само за себя. Хорошо отработав умения, можно успешно накладывать любой шов, сваривать разнообразные металлические детали.

Подготовка к свариванию

Немаловажным фактором, чем определяются свойства сварного соединения, являются подготовительные действия. Они включают в себя несколько этапов.

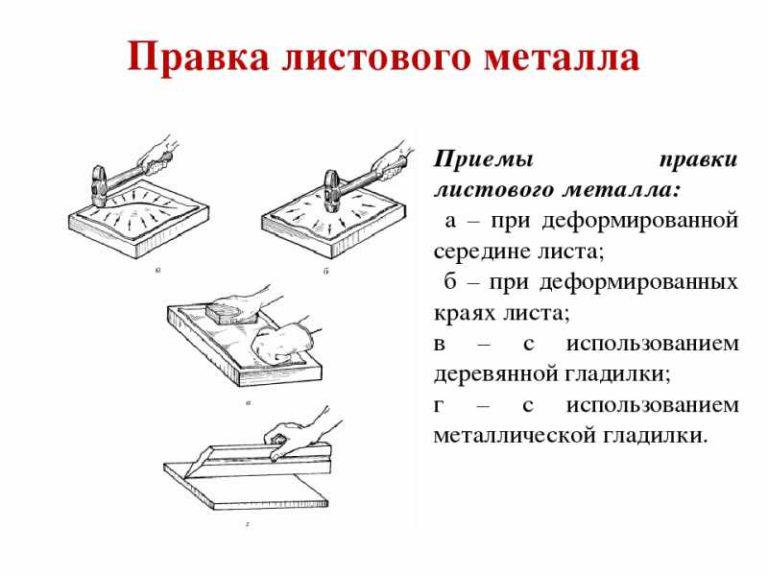

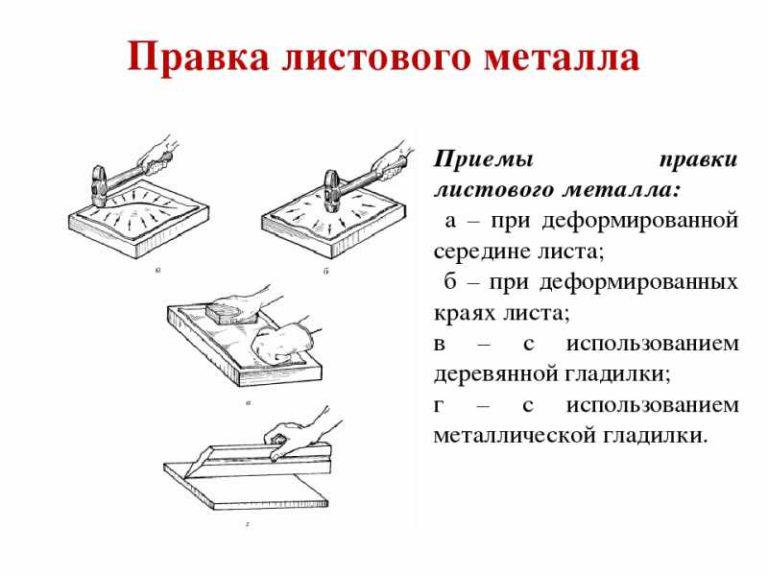

Правка

Она является восстановительной операцией и проводится в случае, когда во время транспортировки деталей к месту сварки произошла их деформация. Также необходимо вернуть частям изделия первоначальную форму, если время хранения произошли искажения в виде вмятин, выпучиваний, волнистости, коробления поверхности, различного рода искривлений.

Ее могут осуществлять при нагревании или холодном виде, что зависит от сложности полученного дефекта и его размера. Правку можно выполнять как вручную, так и машинным способом при промышленном производстве.

Для ручной правки используют такие инструменты, как молоток, кувалду или ручной пресс. Если повреждение носит более серьезный характер, то могут использоваться прессы, оснащенные электродвигателями. Удобно использование наковальни. Также подойдут стальная или чугунная плиты.

Молоток для правки изготавливается из мягкого материала. В зависимости от дефекта может подойти резиновый. Не стоит применять молоток, форма бойка которого имеет квадратную форму, поскольку на металле могут остаться вмятины. Предпочтительной является круглая форма. Следует проверить, чтобы поверхность бойка была отполирована. Если металл закаленный, то надо применять рихтованный молоток. В качестве альтернативы можно воспользоваться деревянной или металлической гладилкой.

Различные дефекты исправляют по-разному. Волнообразность и выпуклость можно исправить ударами по поверхности. Двигаться при этом надо от краев к центральной части. При приближении к центру увеличивают частоту ударов, но уменьшают их силу. Брусками-гладилками исправляют тонкие детали.

Разметка

Размеры детали должны быть приведены в соответствие с указанными в чертежах на них. Чтобы можно было обрезать лишние куски, требуемые размеры можно задать с помощью разметки.

Разметку можно наносить карандашом, ручкой, мелом, тонким фломастером, а также любым острым предметом. Из инструментов потребуются линейка или рулетка, штангенциркуль, угольник. Когда выпускается партия однотипных деталей, то можно применить шаблон. Помимо контуров детали с помощью разметки можно отмечать предполагаемые места сгибов.

Резка

Резку заготовок производят с целью получения нужного размера. Резку производят по нанесенным ранее разметкам. Следует проявлять особую внимательность — неправильно отрезанную деталь относят к браку или используют для иных целей.

Эту операцию проводят не только механически ножницами по металлу или болгаркой, но и с помощью плавления металла. Для термической резки можно применять дуговую сварку. Еще одним инструментом является кислородный рюкзак.

Зачистка

Она является важной подготовительной операцией. На поверхности не должны оставаться грязь, пятна краски и жира, посторонние вкрапления, оксидная пленка, что может привести к возникновению дефектов в виде трещин, пор, инородных вкраплений.

Из инструментов применяются металлические щетки и болгарка. При использовании химического способа очистить некрупную деталь можно погружением ее в емкость с химикатами. С помощью такого метода хорошо происходит очищение от ржавчины и оксидных пленок. Перед сваркой детали необходимо высушить.

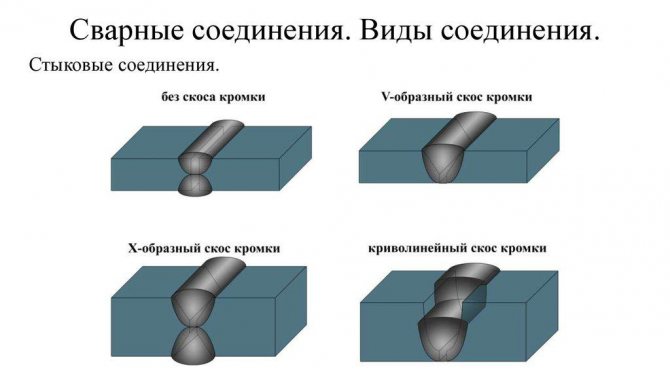

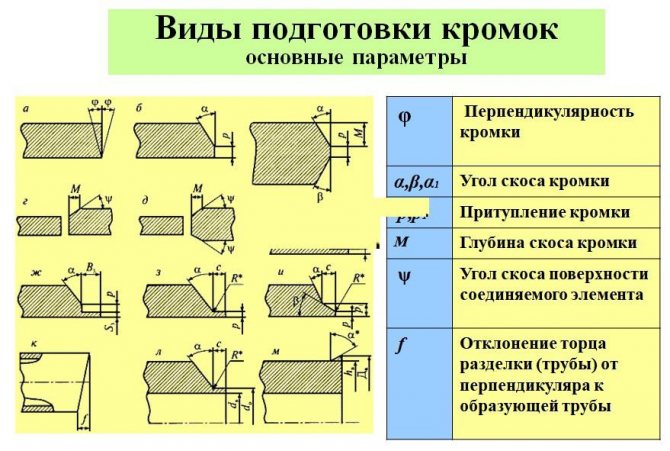

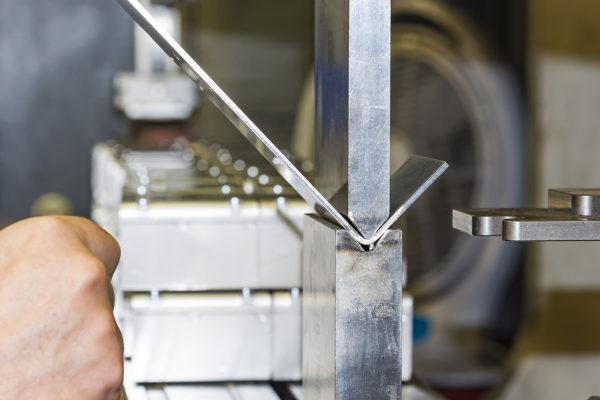

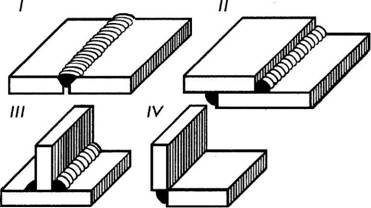

Подготовка кромок

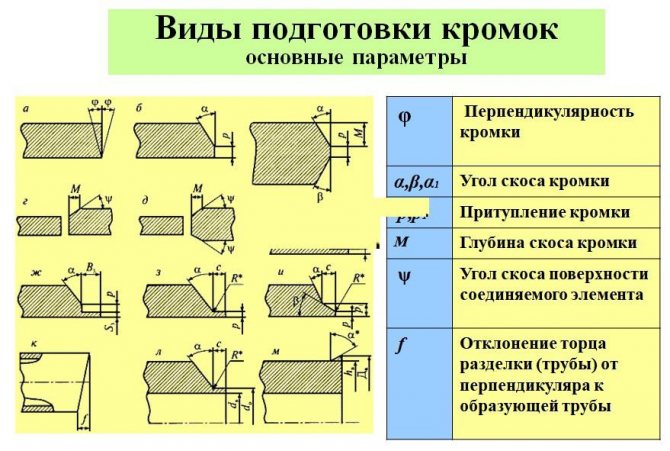

Залог получения хорошего шва — грамотная подготовка кромок. Это правило применимо ко всем видам сварочных швов. Результат этой операции — получение формы, которая подходит для лучшего сварного соединения. Особую актуальность подготовка приобретает в случае, когда сварке подлежат трубы и детали большой толщины. При правильном скосе с изделия снимается напряжение во время его эксплуатации. Разделка кромок позволяет получить широкий, а значит более надежный шов.

Основные параметры — угол скоса, ширина зазора, величина притупления. Для разделки используют напильник, ножницы по металлу, болгарку, зубило. В промышленном производстве находят применение фрезерные и специальные кромкострогальные станки. Возможно использование пламенной резки.

Скос начинает играть важную роль, когда предстоит сварка деталей разной толщины. К притуплению кромок прибегают, когда на конце они имеют острую форму, поскольку это может вызвать образование прожогов, созданию напряжения в этих местах и деформацию шва, что уменьшит прочность соединения.

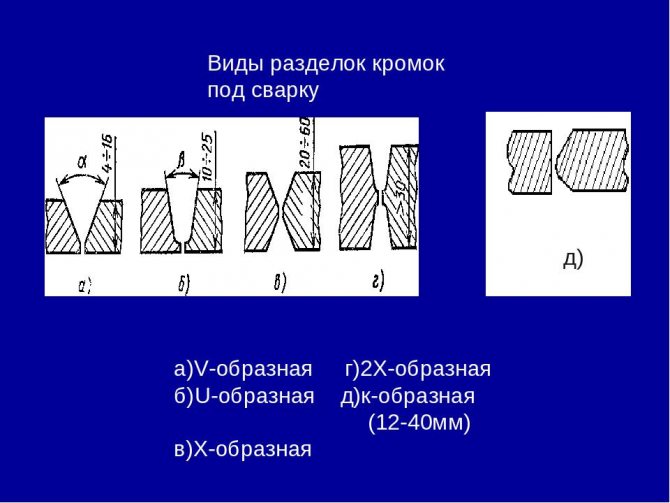

Для разных типов сварных соединений и швов выполняют различные виды скосов:

- Букву «V» имеет скос с одной стороны одной или обеих кромок. Является наиболее востребованным и может применяться при разных толщинах деталей. Когда разделываются обе кромки, то угол составляет 60 градусов, а при одной — 50.

- Букву «X» имеет скос обеих кромок с двух сторон. Его применяют для изделий толщиной 10-60 мм. Угол разделки — 60 градусов.

- Скос, имеющий форму буквы «U» выполняют с одной стороны. Такая криволинейная форма подходит для металлов толщиной 20-60 мм.

- Скос, имеющий форму буквы «К», применяют редко. Суть состоит в том, что для одной кромки делают двухсторонний скос, а для второй — односторонний.

Кромкам необходимо придать необходимую геометрическую форму. Если соединению подлежат тонкие детали, то кромку делают плоской. Для деталей, имеющих значительную толщину, кромки выполняются в форме букв «V» или «X». Глубина снимаемого слоя зависит от марки металла.

На чертежах скос обозначается буквой «β», а угол его раскрытия — «α». Необходимо отсутствие не кромках перепадов. Для контроля правильности разделки находят применение шаблоны.

Гибка

При необходимости в подготовительные операции включают гибку металла. Листогибочные машины используют для придания нужной формы металлическим листам или полосам. Специальные прессы применят для профильных деталей.

Предварительный нагрев сделает металл более податливым и на гибку потребуется меньше усилий.

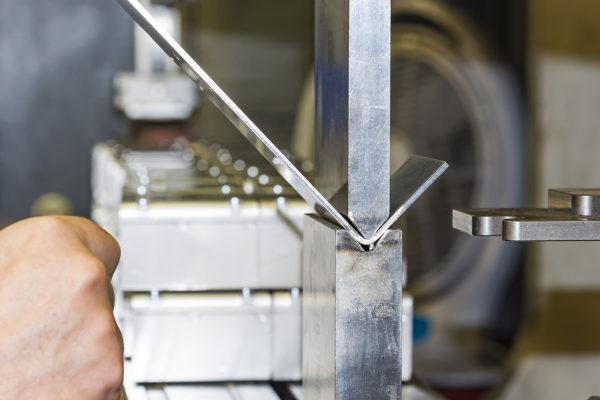

Фиксация

Перед началом сварки необходимо осуществить надежную фиксацию свариваемого соединения. Это гарантирует отсутствие сдвига во время сварочного процесса. Фиксацию можно осуществить с помощью прихваток. Под этим термином понимают небольшие швы, выполненные поперек направления основного шва. Их сечение не должно быть более половины ширины шва.

Длина каждой прихватки не должна составлять более 2 см. Более длинные прихватки допускаются только при сварке трубопроводов. В зависимости от длины шва расстояние между прихватками находится в диапазоне от 10 до 80 см. Для коротких швов допустимо точечное соединение на краях.

Прихватки выполняют за один проход. Наличие прихваток придает конструкции сварного соединения дополнительную жесткость, что особенно важно для крупных изделий.

Временные прихватки после сварки удаляют, а постоянные остаются. Выполнение прихваток происходит на обратной стороне изделия. Перед началом их выполнения необходимо произвести зачистку поверхностей.

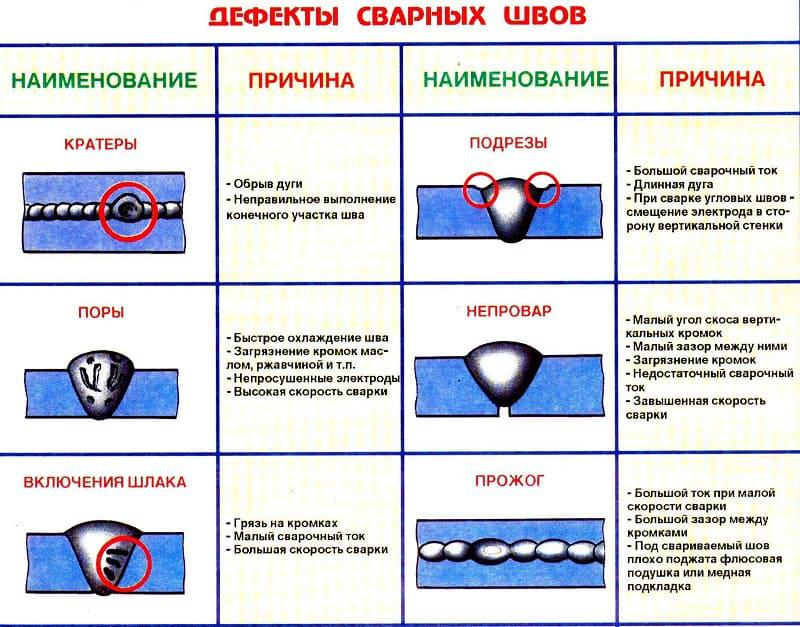

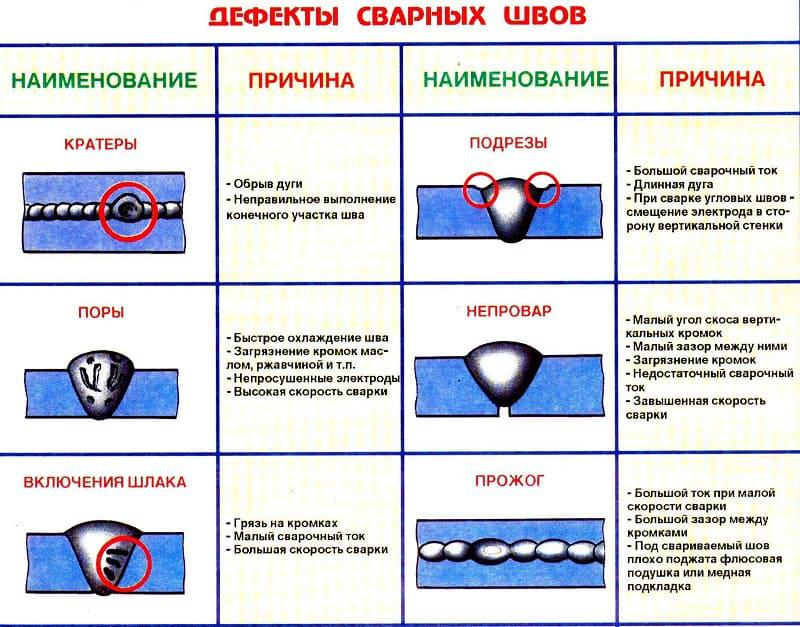

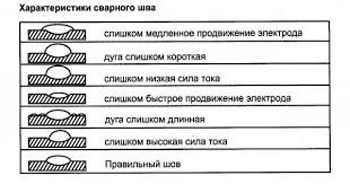

Брак и швейные дефекты

Самый частый дефект в работе новичка – кривой шов с неровным заполнением. Такая картина – результат неравномерного ведения электрода, он буквально пляшет в руках юного мастера. Здесь вам понадобятся упорство и труд: с опытом все это проходит без следа. Вторая по частоте ошибка – неверный выбор силы тока или длины дуги, после чего остаются «подрезы» или неровное заполнение. При одних дефектах больше страдает эстетика, при других — прочность.

Непровар – недостаточное заполнение металлом стыка деталей. Его нужно исправлять, так как речь идет о прочности соединения.

В каких случаях появляется непровар:

- Некачественная обработка (или отсутствие таковой) кромок поверхностей;

- Слишком слабая сила тока;

- Слишком быстрое движение электрода.

Подрез – ненужная канавка вдоль шва. Диагноз простой, это выбор слишком длинной дуги. Лечение тоже понятное: либо дугу покороче, либо силу тока побольше.

Примеры схем движения электрода.

Прожог – банальная дырка в шве по следующим причинам:

- Широкий зазор между краями;

- Слишком большая сила тока;

- Низкая скорость движения электрода

И здесь ищем оптимальное соотношение трех составляющих: тока, ширины зазора, движения электрода.

Поры и наплывы – множественные отверстия малого размера. Это критический дефект, влияющий на прочность соединения.

Причины:

- Грязь и ржавчина на металле;

- Попадание кислорода к расплавленному металлу (при сквозняке);

- Некачественная обработка кромок;

- Электроды низкого качества;

- Использование присадочных проволок;

Трещины – серьезные нарушения целостности швов. Появляются после остывания металла и по своей сути являются предвестниками разрушения самого шва. В данном случае спасет только новая сварка или полное удаление старого шва и повторное накладывание нового.

Дефекты швов

Практически все виды сварочных швов и соединений после окончания процесса сварки имеют дефекты. Некоторые из них подлежат исправлению, а другие приходится отправлять в брак.

В нормативных документах указаны требования к сварным швам, которые определяют, какие дефекты в каких видах швов сварки допустимы и их геометрические параметры. Выполнение этих требований является строго обязательным, поскольку их наличие может вызвать при эксплуатации разрушение конструкции. ГОСТ 5264 определяет классификацию существующих дефектов. Допустимые отклонения от нормы должны быть указаны в чертеже на изделие.

Имеются причины, вызывающие различные виды дефектов. К ним могут относиться как объективные, например, некачественный материал или неисправность применяемого оборудования, так и субъективные — ошибки при проведении производственного процесса, недостаточная квалификация сварщика, нарушение технологического процесса.

К причинам возникновения дефектов также относятся: выбор электродов неправильного размера, включение на оборудовании несоответствующего виду сварки режима, колебания напряжения в электросети, неподходящая скорость процесса. К возникновению дефектов может привести отсутствие или недостаточность проведения предварительной подготовки. При проведении сварки на свежем воздухе могут неблагоприятно подействовать плохие погодные условия.

Перед началом сварки необходимо убедиться в исправности и работоспособности используемого оборудования. Не должен быть пропущен срок очередной поверки, что указывается в паспорте на него.

Имеется три вида дефектов, возникающих в результате сварки:

- местом расположения которых является наружная поверхность;

- внутри сварного соединения;

- сквозные.

Наружные дефекты хорошо видны при визуальном осмотре, с которого должен начинаться контроль получившегося при сварке соединения. К внешним дефектам относятся наплывы, трещины, выпуклости и углубления, подрезы, свищи. К ним также относится наличие в сварном шве участков, различающихся по ширине, а при угловых соединениях — разная величина катетов.

Причинами возникновения внутренних дефектов могу быть недостаточно качественный основной материал, нарушение технологии сварки. Трещины могут появляться не только на наружных поверхностях, но и внутри соединений, где они могут стать источниками растущего напряжения, что может привести к разрушению конструкции. Одна из причин их появления — чересчур быстрое охлаждение.

К внутренним дефектам относится непровар, который может появиться, когда на деталях была оставлена ржавчина или окалины. Еще одной причиной непровара может служить небольшая величина силы тока. Если обнаружен не проплавленный участок большой протяженности, то потребуется переплавка соединения. Внутри сварного шва возможно образование пор, заполненных газом. Причина их появления — посторонние примеси и излишек влаги. Если нарушена технология, то внутри сварного шва могут появиться включения вольфрама и шлака.

Сквозные дефекты — это поры, проходящие всю толщину шва. Такой дефект можно обнаружить при визуальном осмотре.

Обработка сварного соединения

При проведении сварки образуются шлаки. Если шлаковые включения попадают в шов, его качество ухудшается. Все шлаковые наслоения обязательно следует зачистить.

Если сварка выполняется несколькими проходками, то зачистка швов выполняется после каждого этапа сварки. При этом используют любые способы. Сначала сваренные детали оббивают молотком и чистят жесткой щеткой.

Затем проводят грубую зачистку. Мелкие детали чистят специальными ножами или шлифовальными кругами. Крупные болванки чистят на станках. На завершающей стадии место сварного соединения полируют.

Часто для этого применяют фибровый круг шлифовальной машины. Существуют другие способы полировки сварных соединений.

Сварочное дело постоянно развивается. Появляются новые материалы, совершенствуется технология. Необходимо следить за новостями в сварочном деле, чтобы узнавать много нового и интересного.

Методы контроля

Все виды сварочных швов в обязательном порядке после окончания процесса обязаны проходить контроль. Особо жесткие требования предъявляются к конструкциям с повышенной ответственностью. Помимо визуального осмотра имеются и другие методы контроля.

Капиллярный

К наиболее часто применяемым относится капиллярный метод. Для его использования необходимо наличие специальных жидкостей, называемых пенетрантами или индикаторами. Эти жидкости обладают способностью проникать в трещинки любого размера, даже самые мельчайшие. Пенетранты имеют яркую окраску, поэтому наличие трещин становится заметным при визуальном наблюдении.

Нанесение индикаторов осуществляется после очистки поверхностей и их осушения. Жидкость наносится путем смачивания или нанесением из баллончика. При небольшом размере изделие можно погружать в емкость с пенетрантом. При вакуумном способе жидкость втягивается в пустоту, а при компрессионном — загоняется внутрь давлением воздуха. Ультразвуковой способ состоит в заполнении пустот индикаторами ультразвуком, а деформационный загоняет проникающую жидкость колебаниями звуковой волны.

Магнитная дефектоскопия

Этот метод можно использовать только для ферромагнитных соединений. С его помощью выявляются трещины, находящиеся внутри и включения инородных тел. Для создания магнитного поля требуется наличие прибора, называемого дефектоскопом. С его помощью можно обнаружить микроскопические трещинки.

Имеется несколько способов контроля с помощью магнитной дефектоскопии:

- Магнитопорошковый. Используется ферримагнитный порошок, состоящий, как правило, из частиц железа. Он может быть сухим, или представленным в виде водной эмульсии или суспензии. Когда порошок перемещается по поверхности равномерно, то, натыкаясь на дефект, он образует скопление. Его размер и форма соответствуют параметрам дефекта.

- Магнитографический. Исследование поверхности осуществляется совместно с лентой-магнитоносителем. Запись информации с ленты осуществляется особыми устройствами дефектоскопов.

Индукционный способ

Контроль происходит с помощью индукционных катушек. Их соединяют с регистраторами. Во время перемещения индукционной катушки при встрече ее с местом нахождения дефекта происходит изменение магнитного потока и возникновение электродвижущей силы. Специальный прибор регистрирует индукционный ток.

Ультразвуковой способ

Ультразвук, натыкаясь дефектную область, изменяет свое направление, что регистрируется специальным прибором. Ультразвуковой метод имеет несколько разновидностей. Способ позволяет выявлять большое количество разных дефектов. Им можно контролировать все основные типы сварных соединений. Метод является безопасным и может использоваться при выездных работах.

Радиационный способ

Позволяет обнаруживать поры, область непроваров, инородные включения, трещины. Осуществляется просветка рентгеновскими и гамма-лучами. Прохождение лучей регистрируется специальным прибором. Выявление дефектов происходит при изучении полученной рентгенограммы.

Расчет нормативов

Нормативные документы определяют существующие виды сварки типы сварных швов и соединений и их расчет. В первую очередь к такому документу относится СНиП. Он содержит правила и нормативы, которые должны соблюдаться при осуществлении сварочного процесса. В СНиПе указаны требования к следующим нормам:

- времени;

- выработки;

- расхода электроэнергии;

- комплектующим.

В понятие расхода времени входит не только то время, которое затрачивается на непосредственно производственный процесс, но и вспомогательное, необходимое для доставки на место сварки деталей изделия, оборудования, инструментов, газовых баллонов.

Учитывается время, необходимое для того, чтобы сварщик успел переодеться в защитный костюм, а также время перерывов на отдых и на обед. Сюда же входит время на подготовительные работы перед сваркой и уборку после ее окончания.

Дополнительное время дается на выставление необходимых параметров на оборудовании, проверку его работоспособности, розжиг дуги, нанесение флюса. При расчетах учитывают квалификацию исполнителя и его опыт, которые влияют на скорость выполнения всех операций. Для расчета времени используются таблицы и формулы.

К нормам выработки относятся работа, которая должна быть выполнена за определенное время. За единицу измерения могут быть приняты значение метров сварного шва, выполненного за один час, или количество соединений, осуществленных за это время.

Расход электроэнергии является важной составляющей планирования. За единицу измерения принимаются киловатт-часы. Помимо электроэнергии, необходимой для работы оборудования, учитываются затраты на освещение рабочего места сварщика.

К необходимым расходам относятся затраты на комплектующие изделия. В их число входят инструменты и принадлежности, в том числе необходимые для проведения подготовительных работ. В затраты на комплектующие входят расходы на приобретение электродов, флюса, газа.

В нормативные составляющие по расходам входит износ оборудования и отдельных комплектующих элементов типа роликовых направляющих. Чтобы не было разных толкований, все нормативные документы дают четкое определение, какие бывают типы сварных соединений и какие бывают типы сварных швов.

Чем отличается от нахлесточного

Сварные нахлесточные соединения – это сплавление разных элементов детали, расположенных параллельно, частично перекрывая друг друга. Применяются, когда стыковое невозможно. Не рекомендуется соединение внахлест, если конструкция подвергается вибрации, толщина стали должна быть не более 10-12 мм.

При стыковом важно учитывать точность сборки, тогда как при нахлесточном сборка гораздо проще и не нужно разделывать кромки.

Недостатком нахлесточного соединения станет больший расход основного металла, так как одна деталь накрывает другую, возможно появление коррозии металла от проникновения влаги между деталями, а так же выявить дефекты будет не просто. В стыковом нет перекрытия (нахлеста) деталей, применяется разная техника сварки, когда сварка нахлесточных соединений выполняется угловым швом. В нахлесточных не нужна разделка кромок, так же имеется большое количество разновидностей стыкового соединения согласно ГОСТу.

Методы сварки

Наиболее распространенным методом является ручная дуговая сварка. Она применима практически ко всем типам соединений сварных швов. При соприкосновении электрода с основным металлом образуется электрическая дуга, которую необходимо поддерживать во время всего сварочного процесса.

Сколько будет выдерживать сварной шов, зависит, в частности, от правильно выбранного электрода. В продаже имеется большое разнообразие электродов различных диаметров и покрытий. Для ответственных конструкций следует приобретать хотя и более дорогой, но надежный инструмент. Виды швов, выполненные дуговой сваркой, практически не имеют ограничений. В зависимости от электродов таким способом можно сваривать изделия из различных металлов, в том числе высоколегированную сталь. Наиболее частое применение дуговая сварка находит при соединении изделий из конструкционной стали небольшой толщины.

Имеются разные типы покрытий электродов, каждое из которых решает свою задачу. Широко применяются электроды с основным и рутиловым покрытиями. Целлюлозная обмазка используется при сварке постоянным током. Достоинством кислого покрытия является нетрудный поджиг и сведенное к минимуму разбрызгивание горячего металла.

Выбор диаметра электродов зависит от толщины деталей, подлежащих сварке.

Одним из важных обстоятельств при дуговой сварке является правильный выбор тока, а также установка нужного расстояния между концом электрода и металлической поверхностью.

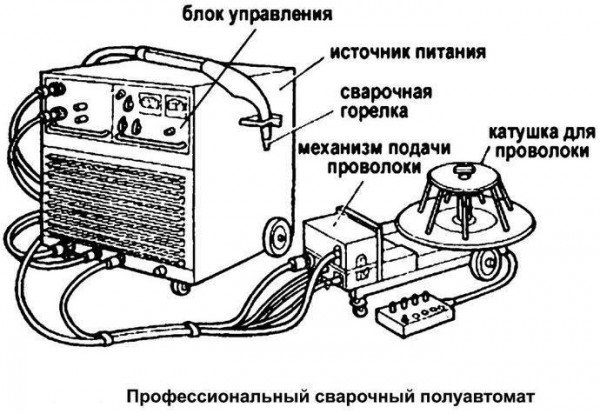

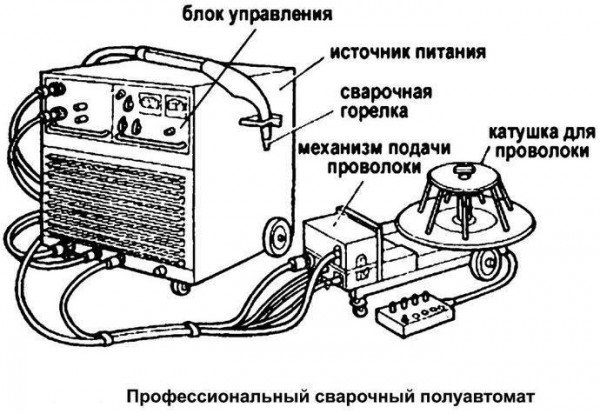

К прогрессивным методам относится получение сварочных швов полуавтоматом. Производительность проведения работ при таком способе является высокой. Источники питания для полуавтоматов — инверторы или выпрямители. Стоимость инверторов выше, но их применение более предпочтительно.

Вместо электродов при сварке полуавтоматом используется проволока нужного диаметра. Она подается автоматически с помощью специального устройства на место проведения работ. Через сварочный рукав кроме проволоки осуществляется подача газа и охлаждающей жидкости.

Проволока наматывается на катушки различных диаметров. Натяжение проволоки можно регулировать вручную. Диаметр проволоки выбирают в зависимости от толщины деталей. Деформации шва при таком способе являются незначительными, а сами сварочные швы — качественными. Такой способ удобно применять для всех основных видов сварных соединений.

Что такое сварочный шов

Для начала определимся с понятиями «сварочный шов» и «сварочное соединение», потому что некоторые источники рассматривают их как одно и то же, другие разводят формулировки.

Самое короткое определение: сварочный шов – это неразъемное соединение сваркой.

Второй вариант раскрывает физику процесса сварки как таковой: сварочный шов — это участок, в котором соединены две или несколько деталей в результате кристаллизации или деформации вещества, или одного и другого вместе. Так или иначе, сварочные швы и соединения логичнее принимать за один и тот же процесс.

Один из самых старых и известных среди специалистов стандартов – «ГОСТ 5264 – 80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные». Этот ГОСТ был введен в действие еще в 1981 году, он до сих пор прекрасно справляется со своими задачами: четко и ясно перечислены основные виды сварных швов, их размеры, конструктивные элементы и инструкции, как правильно класть сварочный шов. Отличный пример документа, который не нуждается в корректировках в течение долгого времени.

Требования государственного стандарта

Нормативный стандарт ФНП определяет основные требования, предъявляемые к сварочным работам. В нем дается пояснение, какие бывают сварочные швы, и описываются требования к каждому из них. В содержании документа находится обоснование, каким именно требованиям должны соответствовать разные виды сварных соединений и типы швов.

В нормативных документах также поясняются обозначения, которые имеют все сварные соединения и виды сварки. В них необходимо разбираться всем исполнителям. Соблюдение этих требований является гарантией того, что швы сварных соединений получатся крепкими и надежными.

Варим трубопроводы, особые требования

К работе с промышленными трубопроводами допускают лишь опытных сертифицированных мастеров с высокой квалификацией. Трубные соединения относятся к вертикальному способу со всеми «вертикальными» нюансами. Особенность заключается в угле, под которым держится электрод, это угол в 45 градусов.

Ширина трубного шва может достигать 4 см, это зависит от толщины самой трубы. Для этого вида сварки предусмотрены отдельные стандарты, например, в ГОСТе 16037-80 описаны размеры швов для различных соединений конструкций трубопроводов.

Черчение

Общие сведения

Сваркой называется процесс получения неразъемных соединений посредством местного нагрева и расплавления кромок, соединяемых поверхностей металлических деталей. Сваркой можно соединять также термопластичные пластмассы (такая сварка осуществляется горячим воздухом или разогретым инструментом).

Сварка имеет ряд преимуществ перед клепаными соединениями:

1. Экономия металла. В сварных конструкциях стыки выполняются без вспомогательных элементов, утяжеляющих конструкцию, в клепаных — посредством накладок (см. рис. 92, II и 93). В сварных конструкциях масса наплавленного металла, как правило, составляет 1…1,5% и редко превышает 2% массы изделия, в то время как в клепаных масса заклепок достигает 3,5…4%;

2. Снижение трудоемкости изготовления. Для заклепочного соединения требуется сверлить отверстия, которые ослабляют соединяемые детали, точно размечать центры отверстий, зенковать под потайные заклепки, применять много разнообразных приспособлений и т. п. В сварных конструкциях не требуется выполнять перечисленные предварительные операции и использовать сложное вспомогательное оборудование;

3. Уменьшение стоимости изделий. Стоимость сварных изделий ниже клепаных за счет уменьшения массы соединений и трудоемкости их изготовления;

4. Увеличение качества и прочности соединения. Сварные швы создают по сравнению с клепаными абсолютно плотные и герметичные соединения, что имеет исключительно большое значение при изготовлении резервуаров, котлов, вагонов, цистерн, трубопроводов и т. д.

К технологии сварочных работ относятся различные процессы, иногда даже противоположные по своему характеру. Например: резка металлов и других материалов, наплавка, напыление и металлизация, упрочнение поверхности. Однако основная и главная задача — получение неразъемных соединений между одинаковыми или различными металлами и неметаллическими материалами в самых разнообразных изделиях.

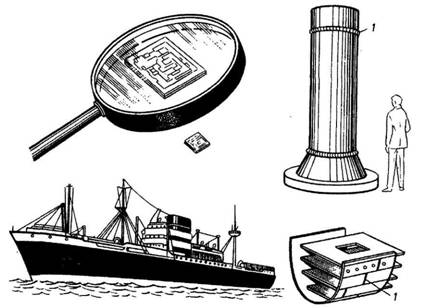

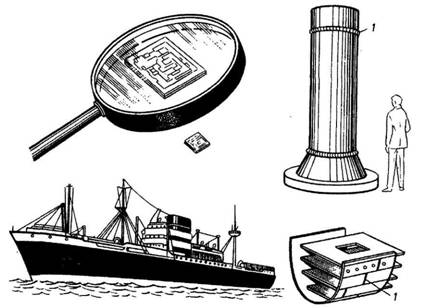

Форма и размеры таких соединений меняются в широких пределах от сварной точки в несколько микрометров (рис. 95), соединяющей полупроводник с проводником в какой-либо микросхеме радиоэлектроники, до нескольких километров сварных швов 1, которые выполняются при строительстве морских судов. Материалы для изготовления сварных конструкций весьма разнообразны: алюминий и его сплавы, стали всех типов и назначений, титан и его сплавы и даже такой тугоплавкий металл, как вольфрам (температура плавления ~3400° С).

Рис. 95

Также различны по своим свойствам неметаллические материалы, подвергающиеся сварке: полиэтилен, полистирол, капрон, графит, керамика из окиси алюминия и др.

Пайка, хотя и отличается по своей природе от сварки, также относится к области сварочной технологии и находит очень широкое применение в приборостроении и машиностроении, кроме того ее начинают применять даже в строительных конструкциях.

С каждым годом применение сварки в народном хозяйстве расширяется, а клепки — сокращается. Однако сварные соединения имеют существенные недостатки — термические деформации, возникающие в процессе сварки (особенно тонкостенных конструкций); невозможность сваривания деталей из тугоплавких материалов.

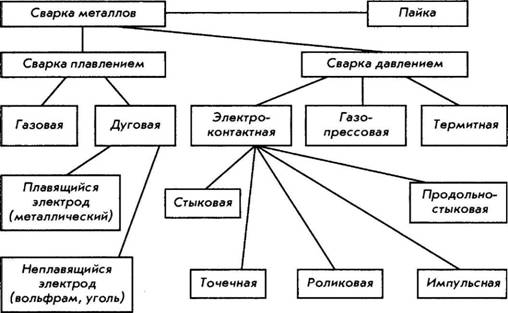

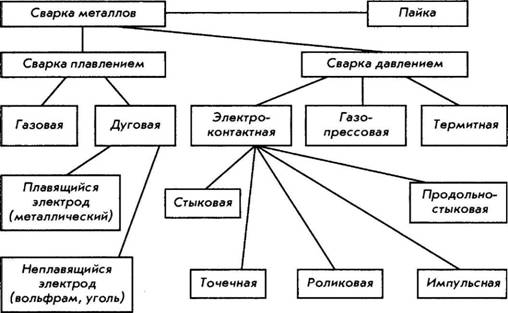

Классификация основных видов сварки показана на рис. 96. Все способы делятся на две группы: сварка плавления и сварка давлением.

Рис. 96

Сварка плавлением

Сварка плавлением — это процесс соединения двух деталей, или заготовок в результате кристаллизации общей сварочной ванны, полученной расплавлением соединяемых кромок. Источник энергии при сварке плавлением должен быть большой мощности, высокой сосредоточенности, то есть концентрировать выделяющуюся энергию на малой площади сварочной ванны и успевать расплавлять все новые и новые участки металла, обеспечивая этим определенную скорость процесса.

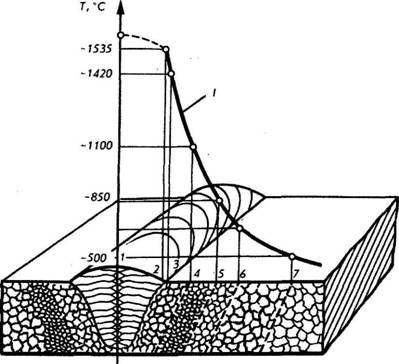

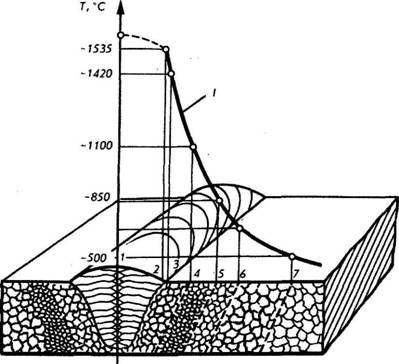

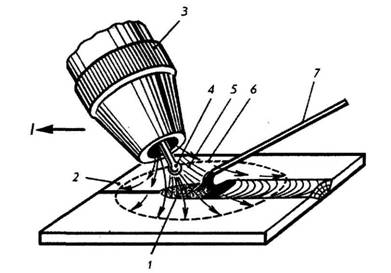

Процесс сварки (2 — сварочный шов) плавлением осуществляется источником энергии 1, движущимся по свариваемым кромкам 3 с заданной скоростью (рис. 97). Размеры и форма сварочной ванны зависят от мощности источника и от скорости его перемещения, а также от теплофизических свойств металла.

Рис. 97

В сварном соединении принято различать три области (рис. 98): основной металл — соединяемые части будущего изделия, предназначенного для эксплуатации; зона термического влияния (околошовная зона) — участки металла, в которых он находится некоторое время при высокой температуре, доходящей на линии сплавления до температуры плавления металла; сварной шов — металл шва, представляющий литую структуру с характерными особенностями.

Рис. 98

Каждый вид сварочного процесса имеет свои особенности и находит применение в той или иной сфере производства, где он дает необходимое качество изделия и экономически целесообразен. Наиболее широкое применение для сварки металлов плавлением нашли газовая и дуговая виды сварки.

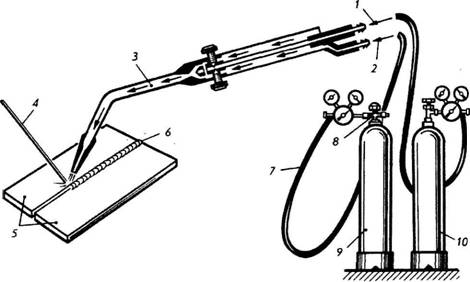

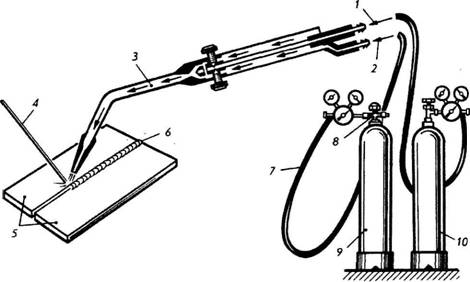

При газовой (или автогенной) сварке в качестве источника энергии используют пламя ацетиленокислородной горелки (рис. 99), имеющей высокую температуру (около 3000°С) и значительную мощность, зависящую от количества ацетилена (8 — редуктор для регулирования величины подачи газа), сгорающего в секунду. Кислород 1 из кислородного баллона 10 и ацетилен 2 из ацетиленового баллона 9 подаются по шлангам 7 в газовую горелку, где образуется горючая смесь 3. На выходе из сопла горелки возникает пламя. Когда нагреваемое место свариваемых деталей доводится до расплавленного состояния, к пламени подводят присадочный материал 4, который, расплавляясь вместе с кромками детали 5, образует сварочный шов 6.

Рис. 99

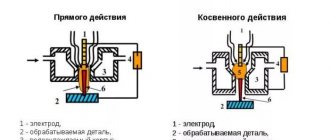

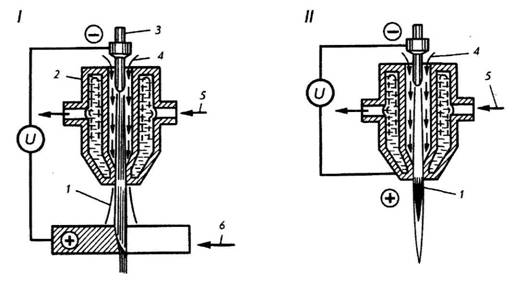

Дуговая сварка. При дуговой сварке (рис. 100) в качестве источника энергии 2 используется электрический дуговой разряд 3, возникающий при присоединении свариваемых деталей 1 к одному, а электрода 4 — к другому полюсу источника тока. Движение электрода с дуговым разрядом и подведенным в его зону присадочным материалом (в виде прутка) 5 относительно кромок изделия заставляет перемещаться сварочную ванну, образующую сварной шов 6.

Рис. 100

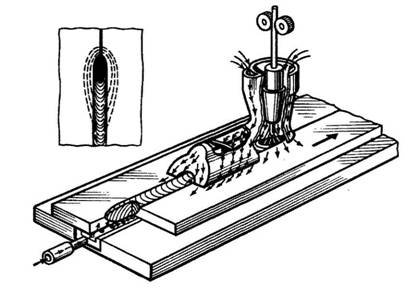

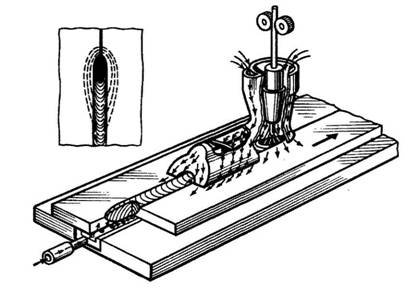

Электрошлаковая сварка применяется для автоматической сварки вертикальных швов из металла большой толщины.

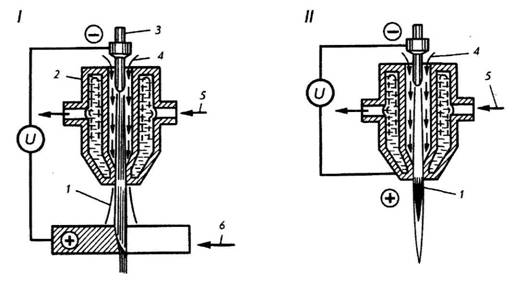

Электрошлаковая сварка. При электрошлаковой сварке (рис. 101) свариваемые детали устанавливают вертикально и собирают под сварку с зазором между кромками. Электродные проволоки 5 (их может быть несколько и притом разного состава) подаются силовыми роликами 4 через изогнутые токопроводящие мундштуки 6 в зазор между свариваемыми деталями 1. В процессе сварки автомат движется вверх по направляющим, а мундштуки совершают колебательные движения, подавая проволоки в жидкую шлаковую ванну 2, в которой они расплавляются при температуре Т равной 1539°С вместе с металлом сплавляющихся кромок и образуют сварной шов 8. Жидкая шлаковая и металлическая ванны удерживаются поднимающимися вместе с автоматом медными ползунами 7, охлаждаемыми изнутри водой. Шлак 3, отделяясь от металла, всплывает.

Рис. 101

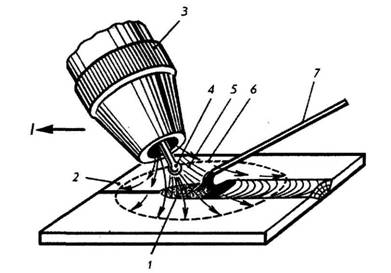

Плазменная сварка. При плазменной сварке используют дуговой разряд в плазмотроне, который дает плазменную струю 1 с очень высокой температурой (рис. 102).

Рис. 102

Плазмотрон представляет собой прибор 2, в котором дуговой разряд 3 возбуждается в канале 4, и давлением газа (аргона, азота, воздуха) столб дуги растягивается и вырывается из сопла, охлаждаемого проточной водой 5, за пределы плазмотрона. Может быть два типа плазмотронов: с собственным анодом, на который замыкается разряд за счет дрейфа электронов, или дугой косвенного действия — дуговой разряд возникает между двумя электродами, но не замыкается на изделие 6. В сварочной технике чаще используют плазмотрон второго типа. Плазменная сварка и обработка материалов нашла широкое применение в промышленности.

При сварке алюминиевых сплавов качество сварных соединений зависит от надежности защиты зоны сварки инертным газом и от подготовки кромок изделия.

Аргонодуговая сварка. Так для аргонодуговой сварки (3 сопло) алюминия применяют плавящийся электрод-проволоку 7, совпадающую по составу с основным металлом свариваемых изделий 2 или непла- вящийся вольфрамовый электрод (рис. 103). Для ответственных конструкций чаще применяют последний метод, при этом присадочный металл подают сбоку непосредственно в дуговой разряд 4, 5, 6 или в сварочную ванну 1 рядом с дуговым разрядом.

Рис. 103

Аргонодуговую сварку применяют также для соединения деталей и з титана и его сплавов. Титан — металл, напоминающий по внешнему виду сталь, обладает также весьма высокой химической активностью, несколько уступая в этом отношении алюминия. Титан имеет температуру плавления — 1668° С.

При обычной температуре титан очень устойчив к воздействию окружающей среды, так как закрыт окисной пленкой. В таком пассивном состоянии он даже устойчивее, чем коррозионно-стойкая сталь. При высоких температурах окисный слой перестает защищать титан. При температуре выше 500° С он начинает активно реагировать с окружающей средой. Поэтому титан и его сплавы можно сваривать (рис. 104) только в защитной атмосфере аргона, с которым он реагировать не может.

Рис. 104

Сварка давлением

Сварка давлением — это процесс соединения поверхностных слоев деталей. При соединении происходит активная диффузия частиц, ведущая к полному исчезновению границы раздела и к прорастанию через нее кристаллов.

В современном машиностроении и приборостроении сварку давлением осуществляют несколькими путями в зависимости от типа изделий и требований, которые к ним предъявляются.

Контактная сварка широко применяется в машиностроении для изготовления изделий и конструкций, главным образом из сталей. Она относится к сварке с применением нагрева и давления. Нагрев осуществляется электрическим током, который проходит через место контакта двух свариваемых деталей. Давление, необходимое для сварки, создается или электродами, подводящими электрический ток, или специальными приспособлениями.

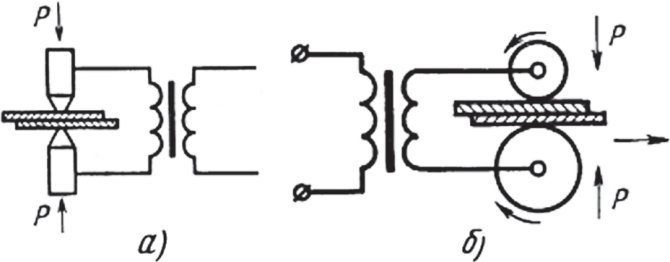

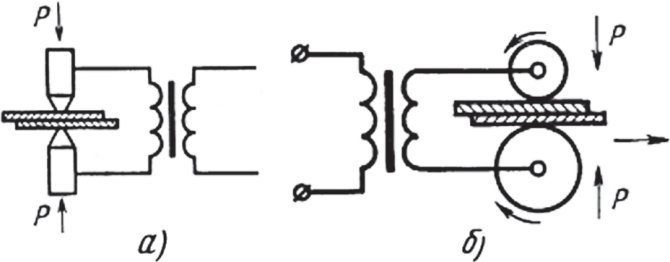

Различают три разновидности контактной сварки: точечную — отдельными точками (рис. 105), применяемую для тонколистовых конструкций из стали (например, кузова автомашин). Свариваемые заготовки 1 зажимаются между электродами 2, через которые проходит электрический ток большой силы от вторичной обмотки понижающего трансформатора 3, Место контакта свариваемых частей разогревается до высокой температуры, и под давлением усилия F происходит сварка; стыковую — оплавлением или давлением (рис. 106), применяемую для изготовления металлорежущего инструмента и др. В этом случае свариваемые детали 1 с силой стыкуются и удерживаются зажимами 2, к которым подводится электрический ток; роликовую (рис. 107, где 1 — свариваемые детали; 2 — ролики; 3 — электроды; 4 — источник энергии) — обеспечивающую непрерывный (герметичный) или прерывистый шов.

Рис. 105

Рис. 106

Рис. 107

В строительных конструкциях и в машиностроении сварка — основной способ получения неразъемных соединений деталей из сталей всех марок, чугуна, меди, латуни, бронзы, алюминиевых сплавов и пр.

Автоматизация процесса сварки

Широкое распространение сварки в промышленности стимулировало создание оборудования для механизации и автоматизации сварочных процессов. В то же время автоматизация сварки потребовала коренного изменения технологического процесса. В одних случаях сварочный аппарат неподвижен, а изделие перемещается относительно него с заданной скоростью, а в других — устанавливается на самодвижущуюся тележку 6 — «трактор», идущий по направляющим 2, прикрепленным на неподвижном изделии 1, или рядом с ним (рис. 108).

Рис.108

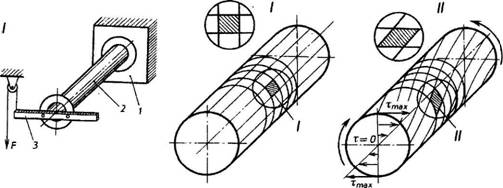

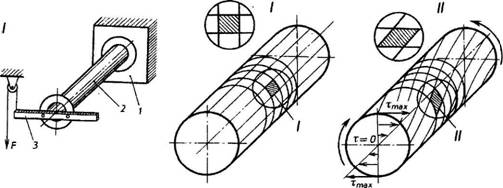

l — длина участка. Из рис. 57, II видно, что, чем дальше точка деформируемого сечения отстоит от оси стержня, тем больше ее перемещение по дуге окружности при кручении. Следовательно, по закону Гука и напряжения в различных точках будут различны. Наибольшие напряжения кручения rmах возникают в наиболее удаленных точках, расположенных на поверхности стержня. Напряжение в любой точке равно r = р/(R • rmах), где: r — напряжение кручения;

Рис. 57

р — расстояние точки до оси стержня; R — радиус стержня.

На производстве нашла широкое применение полуавтоматическая дуговая сварка, сущность которой заключается в следующем: механизм подачи электродной проволоки 3,4 и пульт управления 5 устанавливают отдельно от головки или инструмента, сварочная проволока подается по гибкому шлангу, через который также подводится электрическое питание к сварочному инструменту 7.

Функции сварщика в этом случае значительно упрощаются, так как ему нужно двигать только сварочную головку (инструмент) в нужном направлении и на определенной высоте от изделия.

Электронно-лучевая сварка

Этот вид сварки представляет собой результат взаимодействия пучка электронов, ускоренных электрическим полем, с поверхностью металла которой эти электроны отдают накопленную в электрическом поле энергию (энергия торможения), расплавляя и даже частично испаряя ее.

Прототипом оборудования для получения пучка электронов служит рентгеновский аппарат для просвечивания биологических объектов в медицинских целях или исследований. Схема установки для сварки электронным лучом показана на рис. 109. В камере 2 с глубоким вакуумом (давление 1 • 10-4 Па и менее) между катодом 3, эмитирующим (обеспечивающим электрическую связь) электроны, и анодом 4, имеющим в середине отверстие, создается поток электронов, или электронный луч 1. Для увеличения плотности энергии электронный луч фокусируют магнитными линзами и направляют на изделие 7, соединенное с землей. Управление 8 электронным лучом осуществляется магнитным устройством, отклоняющим луч в нужном направлении.

Рис. 109

Физическая сущность этого процесса сварки заключается в том, что электроны при прохождении электрического поля большой напряженности ускоряются и приобретают большой запас энергии, которую они и передают в виде теплоты свариваемым изделиям.

Недостаток этого метода — необходимость надежной защиты обслуживающего персонала от рентгеновского излучения, вредно влияющего на живые организмы.

Лазерная сварка

Лазер, или оптический квантовый генератор (ОКГ), создает мощный импульс монохроматического излучения за счет оптического возбуждения атомов примеси в кристалле рубина или в газах.

Этот совершенно новый источник энергии высокой концентрации сразу нашел применение в технике связи в промышленности для обработки металлов.

Сущность процесса получения мощного потока световых квантов заключается в том, что атомы любого вещества могут находиться в стабильных и возбужденных состояниях и при переходе из возбужденного состояния в стабильное они выделяют энергию возбуждения в виде квантов лучистой энергии.

Возбуждение атомов может происходить различными путями, но наиболее часто это осуществляется в результате поглощения лучистой энергии.

Схема оптического квантового генератора, или лазера, представлена на рис. 110, где 1 — манипулятор для настройки расположения детали относительно луча; 2 — газоразрядная импульсная лампа; 3 — оптический квантовый генератор; 4 — осветитель места сварки; 5 — рубин (источник, испускающий фотоны); 6 — пульт управления; 7 — бинокулярный микроскоп; 8,10 — свариваемые детали; 9 — световой луч. Атомы какого-либо элемента возбуждаются непрерывным источником энергии (лампы накачки) и электроны этих атомов переходят в новое качество — энергию. Поток квантов энергии (фотонов), направленный на поверхность твердого тела, трансформирует свою энергию в тепловую, и температура твердого тела резко возрастает, так как поток фотонов обладает очень высокой концентрацией энергии.

Рис. 110

Сварка лазером не требует вакуума и идет всегда в импульсном режиме. Режим сварки регулируется частотой импульсов и некоторым расфокусированием луча до уровня плотности энергии, необходимой для сварки изделия.

Примечание. В промышленности используются и другие виды сварки, как, например, сварка металлов взрывом, химическо-термическая сварка, при которой используется энергия химической реакции и другие.

Виды конструктивных соединений деталей сваркой

Различают следующие виды конструктивных соединений деталей сваркой (рис. 111): стыковое (СЗ); внахлестку (H1); тавровое (Т1); угловое (У4).

Рис. 111

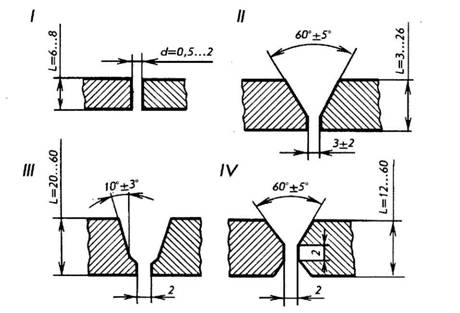

Рис. 112

По форме получаемого при этом поперечного сечения шва (рис. 112) принято различать: усиленные (выпуклые); нормальные; ослабленные (вогнутые).

Кромки соединяемых деталей в зависимости от технологии сварки (ручная или автоматическая) и расположения шва (свободный доступ к нему с одной или двух сторон) могут быть ровными или специально подготовленными (срезанными) для дальнейшего соединения сваркой.

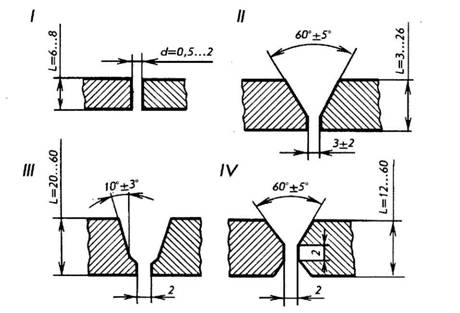

В зависимости от толщины свариваемых деталей (рис. 113) производят различную подготовку кромок: при толщине металла до 8 мм сварку производят без разделок кромок; при толщине до 26 мм производят F-образную разделку кромок; при толщине более 20 мм сваривают с криволинейным скосом кромок; при толщине металла более 12 мм рекомендуется двусторонняя Х-образная разделка кромок.

Рис. 113

Широкое распространение получили швы с нормальным очертанием. Длина катета углового шва нормального очертания называется его толщиной и обозначается буквой К (рис. 114). Длина перпендикуляра, опущенного из вершины прямого угла на гипотенузу (сечение А—А), носит название расчетной толщины шва. В швах с формой равнобедренного треугольника расчетная толщина k0 = k sin 45° = 0,7k.

Рис. 114

В большинстве случаев катет шва k равен толщине детали s, но может быть и меньше.

Наименьшая толщина рабочих швов в машиностроительных конструкциях равна 3 мм. Исключение составляют конструкции, у которых толщина самого металла меньше 3 мм.

Верхний предел толщины соединяемой сваркой конструкции не ограничен, но применение швов, у которых к > 20 мм, встречается редко.

Требования к сварным швам

Сварка сегодня признается как самый популярный метод для производства различных металлических конструкций. Ее популярность объясняется в первую очередь надежностью и прочностью итогового соединения. Вполне очевидно, что сварка широко применяется в производстве таких металлических изделий, которые будут нести серьезную нагрузку.

Но стоит отметить, что не все типы сварных швов обладают долговечностью, обещанную стойкость могут гарантировать лишь соединения, при изготовлении которых были соблюдены все требования, указанные в ГОСТе.

Основной документ, который прописывает критерии качества для различных типов и видов сварных швов, – это ГОСТ 23118-99. Некоторые дополнительные требования прописаны в следующих правилах и инструкциях:

- СП 105-34-96 – сводные правила, которые прописывают критерии качества для сварных швов, а также диктуют алгоритм проведения сварочных мероприятий;

- ВСН 006-89, ВБН А.3.1.-36-3-96 – инструкции по технологии проведения сварочных работ;

- ВСН 012-88 – инструкция, в содержании которой последовательно указаны все мероприятия по контролю качества выполненных работ.

VT-metall предлагает услуги:

Вышеперечисленные нормативные документы относятся к различным способам сварки и к различным типам швов сварных соединений.

Электроконтактная сварка

Видами контактной сварки являются точечная, шовная и стыковая. При точечной и шовной электросварке электрический ток пропускают через электроды, сжимающие листы, положенные внахлестку, а при стыковой – через листы, положенные встык. В процессе сварки электрод перемещается по поверхности соединяемых листов. Под электродом, в месте его прохождения, ток, проходя через металл, нагревает его, и листы свариваются.

Эти виды сварки очень экономичны и производительны, их применяют для соединения листовых изделий (рис. 2).

Рис. 2. Схемы электроконтактной сварки: а – точечной, б – шовной