В современных радиоэлектронных устройствах используется весьма широкий ассортимент самых разнообразных электронных приборов. Порой отсутствие одного или нескольких таких элементов может затормозить или даже прервать выполнение работы по монтажу или макетированию схемы.

Очень часто встречаются ситуации, когда необходимо один элемент заменить другим. Если речь идет о простой замене одного номинала резистора или конденсатора на другой, то решение задачи замены или подбора заменяющего номинала очевидно. Менее очевидны замены радиоэлементов, имеющих специфические, только им присущие свойства.

Ниже будут рассмотрены вопросы замены некоторых специальных полупроводниковых приборов их эквивалентами, выполненными из более доступных элементов.

В импульсной технике широко используют управляемые и неуправляемые коммутирующие элементы, имеющие вольт-амперную характеристику с N- или S-образным участком. Это лавинные транзисторы, газовые разрядники, динисторы, тиристоры, симисторы, однопереходные транзисторы, лямбда-диоды, туннельные диоды, инжекционно-полевые транзисторы и другие элементы.

В релаксационных генераторах импульсов, различных преобразователях электрических и неэлектрических величин в частоту широко используют биполярные лавинные транзисторы. Следует отметить, что специально такие транзисторы почти не выпускают. На практике в этих целях используют обычные транзисторы в необычном включении или режиме эксплуатации.

Эквивалент лавинного транзистора и динистора

Лавинный транзистор — полупроводниковый прибор, работающий в режиме лавинного пробоя. Такой пробой обычно возникает при напряжении, превышающем предельно допустимое значение.

Не допустить теплового пробоя (необратимого повреждения) транзистора можно при ограничении тока через транзистор (подключением высокоомной нагрузкой).

Лавинный пробой транзистора может наступать в «прямом» и «инверсном» включении транзистора. Напряжение лавинного пробоя при инверсном включении (полярность подключения полупроводникового прибора противоположна общепринятой, рекомендованной) обычно ниже, чем для «прямого» включения.

Вывод базы транзистора часто не используется (не подключается к другим элементам схемы). В ряде случаев базовый вывод соединяют с эмиттером через высокоом-ный резистор (сотни кОм — ед. МОм). Это позволяет в некоторых пределах регулировать величину напряжения лавинного пробоя.

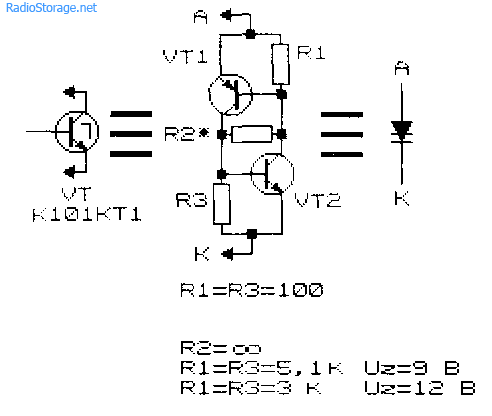

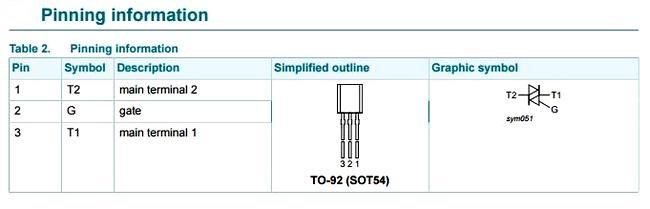

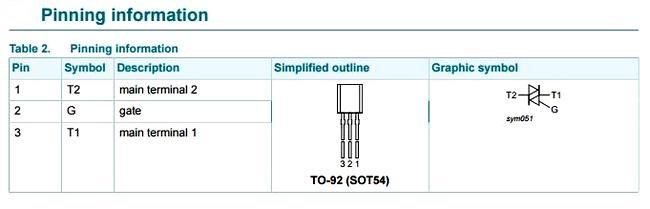

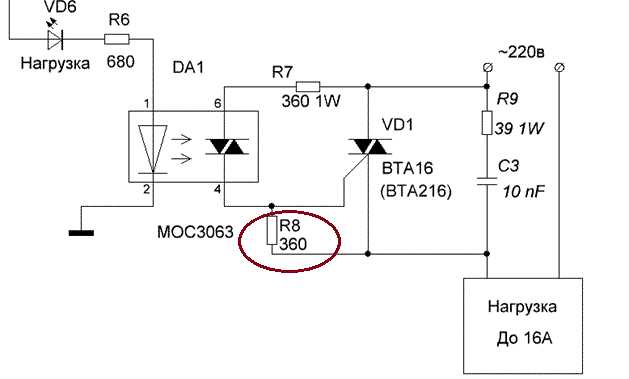

На рис. 1 приведена схема равноценной замены «лавинного» транзистора интегрального прерывателя К101КТ1 ее дискретными аналогами. Интересно отметить, что при ближайшем рассмотрении эта схема тождественна эквивалентной схеме динистора (рис. 1), тиристора (рис. 2) и однопереходного транзистора (рис. 4).

Отметим попутно, что и вид вольт-амперных характеристик всех этих полупроводниковых приборов имеет общие характерные особенности. На их вольт-амперных характеристиках имеется S-образный участок, участок с так называемым «отрицательным» динамическим сопротивлением. Благодаря такой особенности вольт-амперной характеристики перечисленные приборы могут использоваться для генерации электрических колебаний.

Рис. 1. Аналог лавинного транзистора и динистора.

Варианты схем регулятора

Приведем несколько примеров схем, позволяющих управлять мощностью нагрузки при помощи симистора, начнем с самой простой. Обозначения:

Несмотря на простоту схемы, она довольно эффективна и может быть использована в качестве диммера для осветительных приборов с нитью накала или регулятора мощности паяльника. К сожалению, приведенная схема не имеет обратной связи, следовательно, она не подходит в качестве стабилизированного регулятора оборотов коллекторного электродвигателя.

Схема регулятора с обратной связью

Обратная связь необходима для стабилизации оборотов электродвигателя, которые могут изменяться под воздействием нагрузки. Сделать это можно двумя способами:

- Установить таходатчик, измеряющий число оборотов. Такой вариант позволяет производить точную регулировку, но при этом увеличивается стоимость реализации решения.

- Отслеживать изменения напряжения на электромоторе и, в зависимости от этого, увеличивать или уменьшать «открытый» режим полупроводникового ключа.

Последний вариант значительно проще в реализации, но требует небольшой настройки под мощность используемой электромашины. Ниже приведена схема такого устройства.

Регулятор мощности с обратной связью

- Резисторы: R1 – 18 кОм (2 Вт); R2 – 330 кОм; R3 – 180 Ом; R4 и R5– 3,3 кОм; R6 – необходимо подбирать, как это делается будет описано ниже; R7 – 7,5 кОм; R8 – 220 кОм; R9 – 47 кОм; R10 – 100 кОм; R11 – 180 кОм; R12 – 100 кОм; R13 – 22 кОм.

- Конденсаторы: С1 – 22 мкФ х 50 В; С2 – 15 нФ; С3 – 4,7 мкФ х 50 В; С4 – 150 нФ; С5 – 100 нФ; С6 – 1 мкФ х 50 В..

- Диоды D1 – 1N4007; D2 – любой индикаторный светодиод на 20 мА.

- Симистор Т1 – BTA24-800.

- Микросхема – U2010B.

Данная схема обеспечивает плавный запуск электрической установки и обеспечивает ее защиту от перегрузки. Допускается три режима работы (выставляются переключателем S1):

- А – При перегрузке включается светодиод D2, сигнализирующий о перегрузке, после чего двигатель снижает обороты до минимальных. Для выхода из режима необходимо отключить и включить прибор.

- В – При перегрузке включается светодиод D2, мотор переводится на работу с минимальными оборотами. Для выхода из режима необходимо снять нагрузку с электродвигателя.

- С – Режим индикации перегрузки.

Приведенное устройство может эксплуатироваться в качестве регулятора оборотов двигателей электроинструментов, пылесосов и другого бытового оборудования.

Регулятор для индуктивной нагрузки

Тех, кто попытается управлять индуктивной нагрузкой (например, трансформатором сварочного аппарата) при помощи выше указанных схем, ждет разочарование. Устройства не будут работать, при этом вполне возможен выход из строя симисторов. Это связано с фазовым сдвигом, из-за чего за время короткого импульса полупроводниковый ключ не успевает перейти в «открытый» режим.

Эквивалент тиристора

Тиристоры, динисторы и им подобные элементы способны при весьма незначительных внутренних потерях управлять большими мощностями, подводимыми к нагрузке.

Тиристоры — приборы, обладающие двумя устойчивыми состояниями: состоянием низкой проводимости (проводимость отсутствует, прибор заперт) и состоянием высокой проводимости (проводимость близка к нулю, прибор открыт). Представители класса тиристоров [Вишневский А.И]:

- диодные тиристоры (динисторы, диаки), имеющие два вывода (анод и катод), управляемые путем подачи на электроды напряжения с высокой скоростью его нарастания или повышения приложенного напряжения до величины, близкой к критической;

- триодные тиристоры (тринисторы, триаки), трехэлектродные элементы, управляющий электрод которых служит для перевода тиристора из закрытого состояния в открытое;

- тетродные тиристоры, имеющие два управляющих электрода;

- симметричные тиристоры — симисторы, имеющие пятислой-ную структуру. Иногда этот полупроводниковый прибор называют семистором.

Диодные тиристоры (динисторы), ассортимент которых не столь велик, различаются, главным образом, максимально допустимым постоянным прямым напряжением в закрытом состоянии.

Так, для динисторов типов КН102А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И (2Н102А — И) значения этих напряжений составляют, соответственно, 5, 7, 10, 14, 20, 30, 40, 50 В при обратном токе не более 0,5 мА. Максимально допустимый постоянный ток в открытом состоянии для этих полупроводниковых приборов равен 0,2 А при остаточном напряжении в открытом состоянии 1,5 В.

На рис. 1 приведена эквивалентная схема низковольтного динистора. Если принять R1=R3=100 Ом, можно получить динистор с управляемым (с помощью резистора R2) напряжением переключения от 1 до 25 В [Войцеховский Я., Р 11/73-40, Р 12/76-29]. При отсутствии этого резистора и при условии R1=R3=5,1 кОм напряжение переключения составит 9 Б, а при R1=R3=3 кОм —12 В.

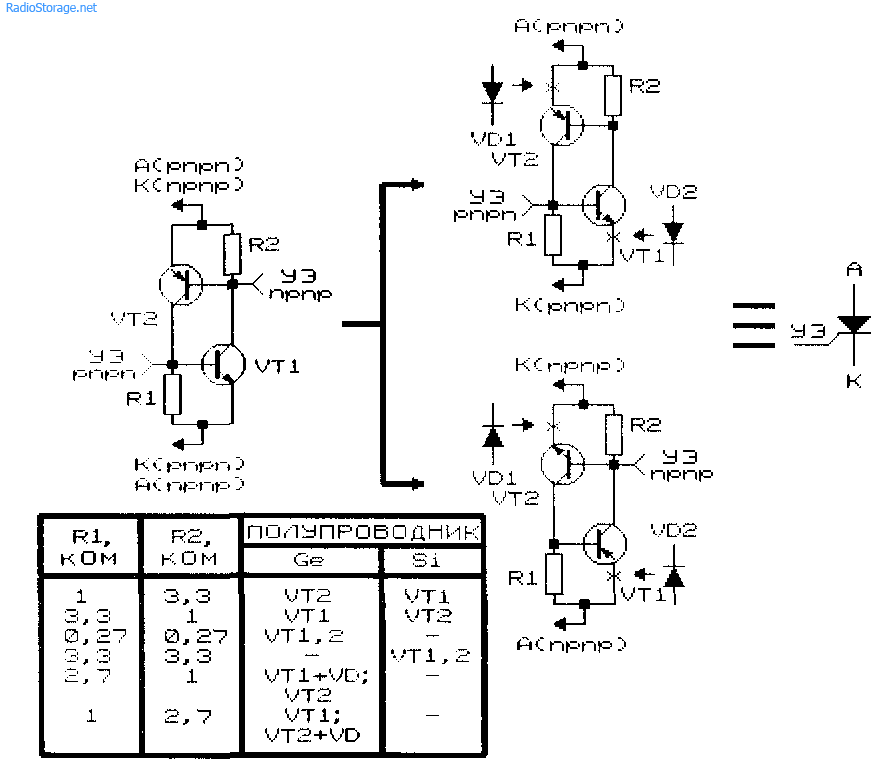

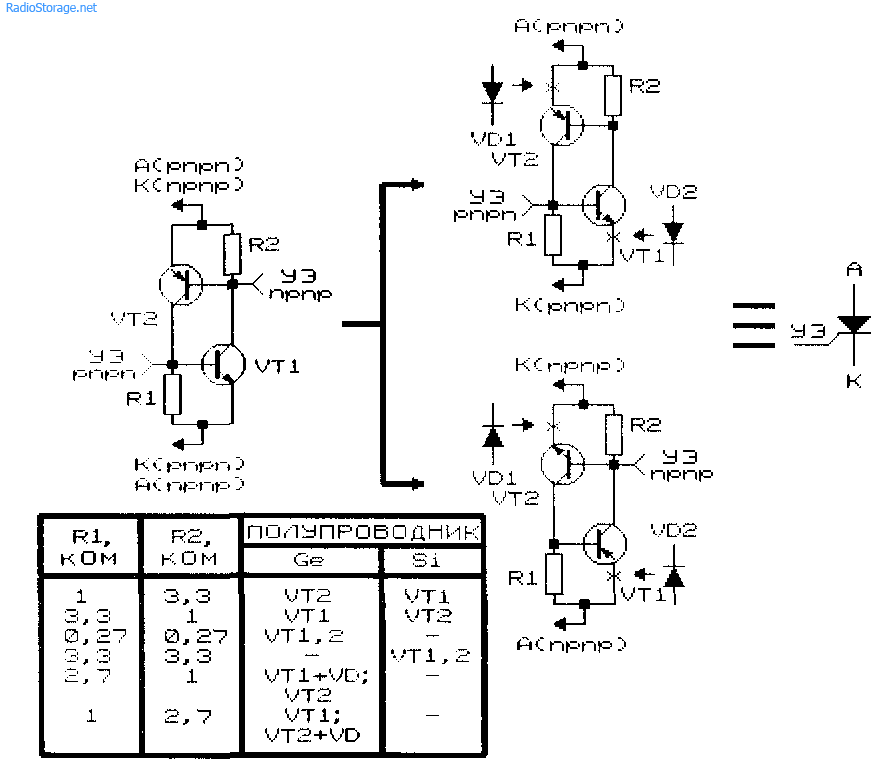

Аналог тиристора р-п-р-п-структуры, описанный в книге Я. Войцеховского, показан на рис. 2. Буквой А обозначен анод; К — катод; УЭ — управляющий электрод. В схемах (рис. 1, 2) могут быть использованы транзисторы типов КТ315 и КТ361.

Необходимо лишь, чтобы подводимое к полупроводниковому прибору или его аналогу напряжение не превышало предельных паспортных значений. В таблице (рис. 2) показано, какими величинами R1 и R2 следует руководствоваться при создании аналога тиристора на основе германиевых или кремниевых транзисторов.

Рис. 2. Аналог тиристора.

В разрывы электрической цепи, показанные на схеме (рис. 2) крестиками, можно включить диоды, позволяющие влиять на вид вольт-амперной характеристики аналога. В отличие от обычного тиристора, его аналогом (рис. 2) можно управлять, используя дополнительный вывод — управляющий электрод УЭдоп, подключенный к базе транзистора VT2 (верхний рисунок) или VT1 (нижний рисунок).

Обычно тиристор включают кратковременной подачей напряжения на управляющий электрод УЭ. При подаче напряжения на электрод УЭдоп тиристор, напротив, можно перевести из включенного состояния в выключенное.

Свойства тиристора в закрытом состоянии

В соответствии со структурой тиристора можно выделить три электронно-дырочных перехода и заменить тиристор эквивалентной схемой, как показано на рис. 2.

Эта эквивалентная схема позволяет понять поведение тиристора с отключенным управляющим электродом.

Если анод положителен по отношению к катоду, то диод D2 закрыт, что приводит к закрытию тиристора, смещенного в этом случае в прямом направлении. При другой полярности диоды D1 и D2 смещены в обратном направлении, и тиристор также закрыт.

Рис.2. Представление тиристора тремя диодами

Эквивалент инжекционно-полевого транзистора

Инжекционно-полевой транзистор представляет собой полупроводниковый прибор с S-образной ВАХ. Подобные приборы широко используют в импульсной технике — в релаксационных генераторах импульсов, преобразователях напряжение-частота, ждущих и управляемых генераторах и т.д.

Такой транзистор может быть составлен объединением полевого и обычного биполярного транзисторов (рис. 5, 6). На основе дискретных элементов может быть смоделирована не только полупроводниковая структура.

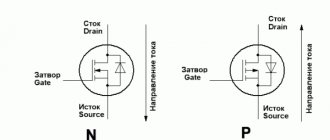

Рис. 5. Аналог инжекционно-полевого транзистора п-структуры.

Рис. 6. Аналог инжекционно-полевого транзистора р-структуры.

Симистор

Симиcmop — полупроводниковый прибор, который широко используется в системах, питающихся переменным напряжением. Упрощенно он может рассматриваться как управляемый выключатель. В закрытом состоянии он ведет себя как разомкнутый выключатель. Напротив, подача управляющего тока на управляющий электрод симис-тора ведет к переходу его в проводящее состояние. В это время симистор подобен замкнутому выключателю.

При отсутствии управляющего тока симистор во время любого полупериода переменного напряжения питания неизбежно переходит из состояния проводимости в закрытое состояние.

Кроме работы в релейном режиме в термостате или светочувствительном выключателе, разработаны и широко используются системы регулирования, функционирующие по принципу фазового управления напряжением нагрузки, или, другими словами, плавные регуляторы.

Эквивалент низковольтного газового разрядника

На рис. 7 показана схема устройства, эквивалентного низковольтному газовому разряднику [ПТЭ 4/83-127]. Этот прибор представляет собой газонаполненный баллон с двумя электродами, в котором возникает электрический межэлектродный пробой при превышении некоторого критического значения напряжения.

Напряжение «пробоя» для аналога газового разрядника (рис. 7) составляет 20 В. Таким же образом, может быть создан аналог, например, неоновой лампы.

Рис. 7. Аналог газового разрядника — схема эквивалентной замены.

Проверка исправности

Если принять во внимание уже написанное в этой статье, то такую проверку выполнить несложно. Как проверить симистор? Это можно сделать несколькими способами. Самый простой проверить исправность, — это способ замены. Вместо подозреваемого симистора устанавливаем заведомо исправный, и смотрим, как будет работать схема. Но обычно симисторы проверяют при помощи мультиметра или тестера, иногда без отключения от схемы. Тестером называют мультиметр старого типа, стрелочный. Кроме того, есть еще один способ проверки, при помощи тумблера, лампочки и кнопки. Рассмотрим два последних способа проверять триак более подробно.

Эквивалентная замена лямбда-диодов

Совершенно особым видом ВАХ обладают полупроводниковые приборы типа лямбда-диодов, туннельных диодов. На вольт-амперных характеристиках этих приборов имеется N-об-разный участок.

Лямбда-диоды и туннельные диоды могут быть использованы для генерации и усиления электрических сигналов. На рис. 8 и рис. 9 показаны схемы, имитирующие лямбда-ди-од [РТЕ 9/87-35].

Практически в генераторах чаще используют схему, представленную на рис. 9 [ПТЭ 5/77-96]. Если между стоками полевых транзисторов включить управляемый резистор (потенциометр) либо транзистор (полевой или биполярный), то видом вольт-амперной характеристики такого «лямбда-диода» можно управлять в широких пределах: регулировать частоту генерации, модулировать колебания высокой частоты и т.д.

Рис. 8. Аналог лямбда-диода.

Рис. 9. Аналог лямбда-диода.

Отпирание симистора

В режиме переменного питания смена состояний симистора вызывается изменением полярности напряжения на рабочих электродах А1 и А2. Поэтому в зависимости от полярности управляющего тока можно определить четыре варианта управления симистором, как показано на рис. 9.

Каждый квадрант соответствует одному способу открывания симистора. Все способы кратко описаны в табл. 1.

Рис.9. Четыре возможных варианта управления симистором

Таблица 1. Упрощенное представление способов открывания симистора

| Квадрант | VA2-A1 | VG-A1 | IGT | Обозначение |

| I | >0 | >0 | Слабый | + + |

| II | >0 | Средний | + — | |

| III | Средний | — — | ||

| IV | >0 | Высокий | — + |

Например, если между рабочими электродами симистора прикладывают напряжение VA1-A2>0 и напряжение на управляющем электроде отрицательно по отношению к аноду А1, то смещение симистора соответствует квадранту II и упрощенному обозначению + -.

Для каждого квадранта определены отпирающий ток I от (IGT), удерживающий ток Iуд(Iн) и ток включения Iвыкл(IL).

Отпирающий ток должен сохраняться до тех пор, пока рабочий ток не превысит в два-три раза величину удерживающего тока Iн. Этот минимальный отпирающий ток и является током включения симистора IL.

Затем, если убрать ток через управляющий электрод, симистор останется в проводящем состоянии до тех пор, пока анодный ток будет превышать ток удержания Iн.

Как избежать ложных срабатываний

Так как для срабатывания симистора достаточно небольшого потенциала, возможны ложные срабатывания. В некоторых случаях они не страшны, но могут привести и к поломке. Поэтому лучше заранее принять меры. Есть несколько способов уменьшить вероятность ложных включений:

- Уменьшить длину линии к затвору, соединять цепь управления — затвор и Т1 — напрямую. Если это невозможно, использовать экранированный кабель или витую пару.

- Снизить чувствительность затвора. Для этого параллельно ставят сопротивление (до 1 кОм).

Практически во всех схемах с симисторами в цепи затвора есть резистор, уменьшающий чувствительность прибора

- Использовать триаки с высокой шумовой устойчивостью. В маркировке у них добавлена буква «Н», от «нечувствительный». Называют их «симисторы ряда «Н». Отличаются они тем, что минимальный ток перехода у них намного выше. Например, симистор BT139-600H имеет ток перехода IGT min =10mA.

Как уже говорили, симистор управляется током. Это дает возможность подключать его напрямую к выходам микросхем. Есть одно ограничение — ток не должен превышать максимально допустимый. Обычно это 25 мА.

Особенности

Чтобы иметь полное представление о симметричных тринисторах, необходимо рассказать про их сильные и слабые стороны. К первым можно отнести следующие факторы:

- относительно невысокая стоимость приборов;

- длительный срок эксплуатации;

- отсутствие механики (то есть подвижных контактов, которые являются источниками помех).

В число недостатков приборов входят следующие особенности:

- Необходимость отвода тепла, примерно из расчета 1-1,5 Вт на 1 А, например, при токе 15 А величина мощности рассеивания будет около 10-22 Вт, что потребует соответствующего радиатора. Для удобства крепления к нему у мощных устройств один из выводов имеет резьбу под гайку.

Симистор с креплением под радиатор

- Устройства подвержены влиянию переходных процессов, шумов и помех;

- Не поддерживаются высокие частоты переключения.

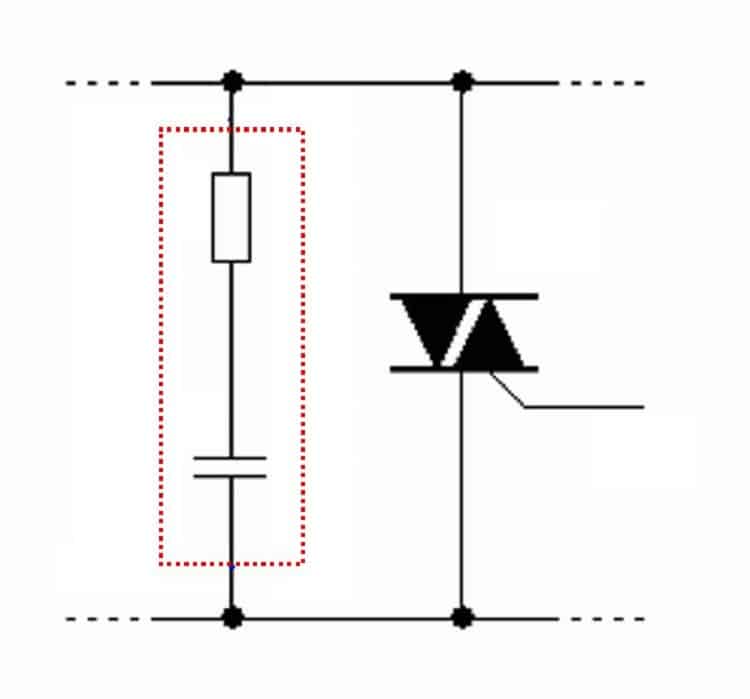

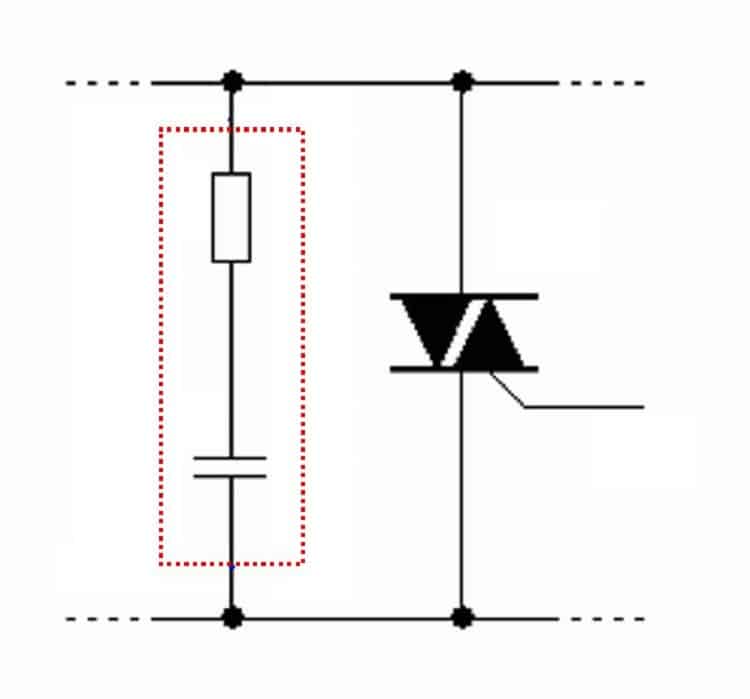

По последним двум пунктам необходимо дать небольшое пояснение. В случае высокой скорости коммутации велика вероятность самопроизвольной активации устройства. Помеха в виде броска напряжения также может привести к этому результату. В качестве защиты от помех рекомендуется шунтировать прибор RC цепью.

RC-цепочка для защиты симистора от помех

Помимо этого рекомендуется минимизировать длину проводов ведущих к управляемому выводу, или в качестве альтернативы использовать экранированные проводники. Также практикуется установка шунтирующего резистора между выводом T1 (TE1 или A1) и управляющим электродом.