Техпроцесс состоит из множества этапов, каждый из которых должен быть просчитан с точностью до миллиметра. Все эти данные сложно запомнить или кратко записать, поэтому была придумана карта технологического процесса сварки. Она позволяет улучшить качество работ: сварщик получит полую информацию о типе сварки, специалисты проведут тщательный контроль сварного соединения, будет выбран оптимальный комплект оборудования и комплектующих. Соответственно снизится количество брака и завод понесет меньшие убытки. И все это возможно, если у вас есть технологическая карта на сварку.

В этой статье мы расскажем, что это такое, как составляется техкарта для сварочных работ, приведем пример, благодаря которому вы научитесь быстро и легко читать технологические карты, а впоследствии и составлять их.

Определение

Что такое технологическая карта на сварочные работы (она же ттк на сварку, технологическая карта сварки или просто техкарта)? Говоря простыми словами, это просто документ-инструкция, выдаваемая сварщику для правильного выполнения работ. Также техкартой может пользоваться специалист по контролю качества. В техкарте прописывается всё: от типа сварки до геометрических расчетов.

Проще говоря, техкарта — это «сборник» всех технологических особенностей, которые нужно учесть при сварке. Правильно разработанная техкарта позволяет улучшить качество сварного соединения и, в целом, сделать работу сварщика или прочих специалистов продуктивнее и лучше.

Технологическая карта была придумана и внедрена не так уж давно, а именно в конце 80-х годов прошлого века. Это связано с большим технологическим прорывом в сфере сварки, когда появились новые современные технологии и стали доступны редкие металлы.

Данные в техкарте

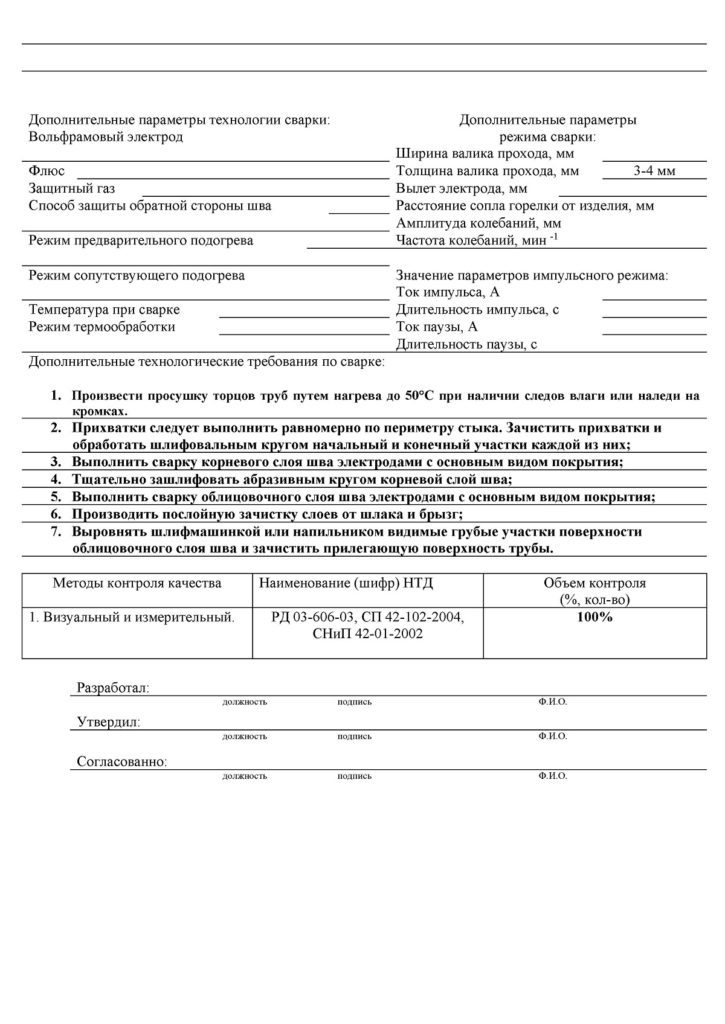

Итак, в технологической карте в обязательном порядке указываются общие сведения о металле, который нужно сварить, данные о разделке металла и их очистке, данные о размерах сварных швов. Также указывается прогрев металла, если он необходим, последовательность формирования сварных швов.

Еще указывается, какое оборудование будет использоваться и какие комплектующие необходимы для выполнения сварки. Некоторые мастера уверены, что оборудование и комплектующие можно подбирать, основываясь на своем опыте или тематических журналах, но это неверно. Позже мы расскажем, как подбирается комплект оборудования. Дополнительно нужно указать, какой тип сварки будет использовать в работе, а также какие параметры нужно установить (значение сварочного тока, напряжения, полярности, скорость сварки и так далее). Также указывается, какая будет форма у сварного соединения и какие будут использоваться методы проверки качества сварных швов.

Техника сварочных работ

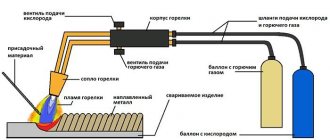

Принцип электродуговой сварки.

После того как выполнены все требования по технике безопасности, подготовлены материалы и детали, можно приступать к выполнению сварочных работ.

На сварочном аппарате надо установить рабочее значение тока, при котором будет производиться сварка. Ее определяют исходя из марки электрода, типа стали, вида сварного шва, месте его расположения на металлической конструкции и в пространстве. Чтобы образовалась дуга, необходимо электрод поднести к начальному месту для сварки. При этом электрод и металл должны быть перпендикулярны. После того как они соприкоснутся, электрод приподнимают на 2-5 мм от металла, в результате чего образуется дуга.

Такой процесс получения дуги используется для начала шва. Когда необходимо зажечь дугу уже на этапе выполнения шва, когда сварная ванна уже образовалась, этот технологический процесс выглядит несколько иначе. Чтобы шов был непрерывным, дугу надо зажигать прикосновением к ней электрода, немного отступив от места, где дуга оборвалась по шву. Если сварщик обладает опытом, дуга обрывается редко, что позволяет обеспечить целостность сварного шва.

Виды сварных соединений.

От того как в пространстве будет располагаться будущий сварной шов, зависит способ размещения электрода и его позиция. Швы могут располагаться внизу, на вертикальной поверхности (вертикально, горизонтально), на потолке. Элементы, которые необходимо соединить в вертикальной плоскости, сваривают, двигаясь сверху вниз. При нижнем размещении сварного соединения электрод должен быть наклонен в направлении сварки в вертикальной плоскости, а варят при этом «к себе» или «от себя».

Движения электродом по свариваемой поверхности, которые выполняет сварщик, могут иметь различную траекторию. Она зависит от размера шва, типа стали свариваемых элементов, а также от мастерства сварщика. Движения могут способствовать прогреву корней шва, прогреву только одной из кромок шва или п двух кромок.

Устройство сварочного инвертора.

От того каким образом происходит движение электрода по свариваемой поверхности, будут зависеть деформации сварного соединения, и напряжения, которые в после окончания работы будет испытывать шов. Сами движения электродом должны быть поступательными и достаточно плавными. Однако остановки при сварке могут образовывать наплывы, а частое зажигание дуги лишние повреждения окружающей поверхности.

Кроме того, сами сварные швы могут быть длинными, средними и короткими. Размеры их составляют выше 1000 мм, более 350 мм и менее 1000 мм, менее 350 мм соответственно. Если шов должен быть значительных размеров, то его выполняют несколькими отрезками, чтобы не допустить значительного прогревания металла кромок и повреждения поверхности металлической детали (прожига). При этом необходимо учитывать, что шов должен оставаться без отверстий, быть целым и аккуратным. Количество и размер отрезков для длинного шва зависят от его размера и чаще всего делится на 4-5 равных частей, если это позволяет сделать конструктивные особенности детали. Если шов короткий, то началом для него может служить любая удобная для подступа сторона. При средней длине шва его выполнение начинают с середины и постепенно движутся к краям. При этом направление движения обусловлено только конструктивными особенностями детали.

Особенности

На крупных производствах (например, если это сборочно-сварочный цех) разработкой техкарты занимаются отдельные специалисты, а на мелких заводах эту работу часто поручают сварщикам. Тем не менее, любая разработка техкарты должна начинаться с тщательного анализа металла, который нужно сварить. Именно от металла зависит выбор типа сварки, комплектующих и прочие параметры. Если вы с самого начала правильно проанализируете металл, то затем у вас не возникнет никаких ошибок. Режим сварки подбирается по нормативным документам, а не по опыту варщика. Это тоже важно понимать.

Каждая технологическая карта по сварке металлоконструкций должна иметь свой индивидуальный номер (шифр), с помощью которого ее можно будет найти в архиве. Также этот номер будет указываться при разработке полной техдокументации и в характеристиках проекта на сварку. Также на техкарте должна стоять подпись специалиста, который эту кару составлял.

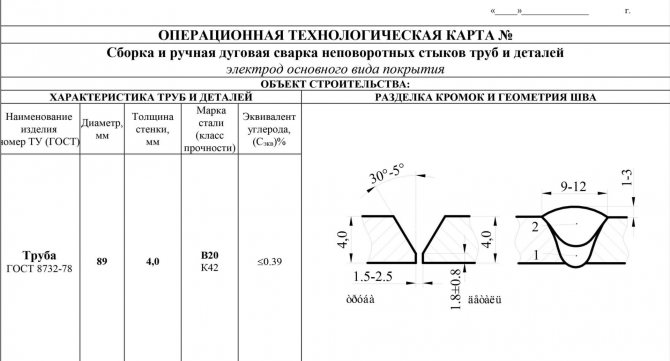

Пример технологической карты

Ниже вы можете видеть образец заполнения технологической карты. Сейчас мы подробнее разберем все, что тут написано, а вы запомните (или лучше запишите) то, что прочтете.

Образец взят с сайта zibon.ru

Итак, первая графа «Способ сварки». Здесь, как не трудно догадаться, нужно написать, такой тип сварки был выбран для выполнения работ (ручная дуговая, контактная, полуавтоматом в среде газа и т.д.). В нашем случае мы указали «ручная дуговая сварка покрытыми электродами». Далее указаны цифры «(111)», это код сварки. Его можно указывать в техкарте, чтобы не писать подробно словами.

Мы приведем несколько наиболее распространенных кодов:

- 141 — ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом

- 131 — механизированная аргонодуговая сварка плавящимся электродом

- 135 — механизированная сварка плавящимся электродом в среде активного газа

Далее графа «Основной материал (марка)». Здесь пишем марку металла, который нам нужно сварить. Обычно марка указывается в проекте детали, оттуда ее можно переписать в техкарту. Дополнительно укажите группу металлов. Ниже таблица с основными группами.

Затем идет графа «Наименование (шифр) НТД». Здесь вы должны указать, какие нормативные документы были использованы при разработке данной технологической карты. Остальные графы заполняются подобным образом, думаем, все логически понятно.

В нашем случае заполняется типовая технологическая карта на сварку газовых трубопроводов. Но если вам нужна техкарта на другие работы (например, на сварку стальных труб), то она будет заполняться таким же образом, просто поменяется заголовок.

2.2. Общие сведения о сварочных соединениях

2.2.1. Сварным соединением называют элемент сварной конструкции, состоящий из двух или нескольких деталей конструкций и сварного шва, соединяющего эти детали (см. ГОСТ 5264-80. «Швы сварных соединений»).

2.2.2. При монтаже металлоконструкций встречаются следующие основные типы соединений: стыковые, нахлесточные, тавровые, угловые.

2.2.3. Стыковые соединения — самые типичные сварные соединения, в которых торцы или кромки соединяемых деталей располагаются так, чтобы между ними было расстояние 1 — 2 мм. Детали толщиной до 6 мм сваривают односторонним швом, а более 6 мм — двухсторонним швом.

2.2.4. Нахлесточные соединения осуществляются путем наложения одного элемента соединения на другой. Величина перекрытия должна быть не менее удвоенной суммы толщин свариваемых кромок изделия. Детали при сварке заваривают с обеих сторон.

2.2.5. Тавровые соединения — соединения, при которых торец одного элемента примыкает к поверхности другого элемента свариваемой конструкции под некоторым углом. Для получения прочного шва зазор между свариваемыми элементами должен составлять 2 ÷ 3 мм.

2.2.6. Угловые соединения осуществляются при расположении свариваемых элементов под прямым или произвольным углом и сварка выполняется по кромкам этих элементов с одной или с обеих сторон.

2.2.7. Все описанные выше сварные соединения выполняются швом, который представляет собой затвердевший наплавленный металл, соединяющий элементы сварной конструкции. Сварные швы подразделяются по следующим признакам: по положению относительно действующего усилия (см. рис. ), по положению в пространстве (см. рис. ), по внешней форме (см. рис. ).

Рис. 1. Положение сварных швов относительно действующего усилия:

а) фланговый, б) лобовой, в) косой

Рис. 2. Положение сварных швов в пространстве:

а) нижний, б) горизонтальный, в) вертикальный, г) потолочный

Рис. 3. Внешние формы сварных швов:

а) выпуклый, б) нормальный, в) вогнутый

2.2.8. Диаметр электрода для сварки устанавливают в зависимости от толщины свариваемых кромок, вида сварного соединения и размеров шва. Для стыковых соединений приняты практические рекомендации по выбору диаметра электрода в зависимости от толщины свариваемых кромок:

| Толщина свариваемых кромок, мм | 2,3 — 5 | 6 — 8 | 9 — 12 | 13 — 15 | 16 — 20 | > 20 |

| Диаметр электрода, мм | 2,3 — 4 | 4 — 5 | 5 — 6 | 6 — 7 | 7 — 8 | 8 — 10 |

2.2.9

При выполнении угловых и тавровых соединений принимают во внимание величину катета шва: при катете шва 3 ÷ 5 мм сварку производят электродом диаметром 3 ÷ 4 мм, а при катете 6 ÷ 8 мм применяют электроды диаметром 4 ÷ 5 мм

2.2.10. По выбранному диаметру электрода устанавливают величину сварочного тока, которая должна быть указана на заводской этикетке, приклеенной к пачке с электродами.

2.2.11. Величину сварочного тока для электродов 4 ÷ 6 мм можно определить по формуле:

Y = (40 ÷ 60) · Dэ,

где Y — величина сварочного тока, А;

Dэ — диаметр электрода, мм.

2.2.12. Величину сварочного тока для электродов диаметром менее 4 мм и более 6 мм можно определить по формуле:

Y = (20 + 6Dэ) · Dэ.

При этом следует вносить поправки, учитывающие толщину металла и положение сварного шва.

При толщине кромок от 1,3Dэ до 1,6Dэ расчетную величину сварочного тока уменьшают на 10 ÷ 15 %, а при толщине кромок более 3Dэ — увеличивают на 10 ÷ 15 %. Сварку вертикальных и потолочных швов выполняют током, на 10 ÷ 15 % меньше расчетного.

2.2.13. Металлические электроды для дуговой сварки изготавливают в соответствии с ГОСТ 9466-75. «Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки и наплавки. Классификация, размеры и общие технические требования».

Установленные ГОСТом размеры:

Таблица 1

| Диаметр электрода, мм | Длина электрода, мм | |

| из углеродистой и легированной проволоки | из высоколегированной проволоки | |

| 1,6 | 200; 250 | 150; 200 |

| 2,0 | 250 | 200; 250 |

| 2,5 | 250; 300 | 250 |

| 3,0 | 300; 350 | 300; 350 |

| 4,0 | 350; 450 | 350 |

| 5,0 | 450 | 350; 450 |

| 6,0 | ||

| 8,0 | ||

| 10,0 | ||

| 12,0 |

2.2.14. Допустимые отклонения по длине электрода при ручном изготовлении до ±7 мм, а при машинном до ±3 мм. Допустимые отклонения по диаметру в пределах от -0,12 до +24 мм в зависимости от значения диаметра и установленной степени точности.