Схема и описание простого самодельного термореле на операционном усилителе LM358, также приведена печатная плата и фото готового устройства. Применяется для включения или выключения питания различных устройств при достижении некоторого порога температуры на термодатчике, который прикреплен к контролируемому объекту. Можно управлять нагревательными элементами, лампами накаливания, электронасосами для отопления, бытовой электроникой и т.п.

Очень экономичное и достаточно стабильное термореле без так называемого «триггерного эффекта» (когда триггер находится на пределе переключения и начинает работать как генератор импульсов).

Назначение

Зачем нужен компаратор и как его использовать без усилителя? В большинстве случаев, этот прибор применяется в несложных компьютерных схемах, где нужно сравнивать сигналы входящего напряжения. Это может быть зарядное устройство для ноутбука или телефона, весы (определитель массы), датчик сетевого напряжения AVR, таймер (компоратор типа lm 358, микроконтроллер и т. д. Также его применяют различные интегральные микросхемы для контроля входных импульсов, обеспечивая связь между источником сигнала и его центром назначения.

Наиболее популярным примером является компаратор триггер (регулятор) Шиммера. Он работает в режиме многоканальности, соответственно, может сравнивать большое количество сигналов. В частности, данный триггер применяется для того, чтобы восстановить цифровой сигнал, который искажает связь в зависимости от уровня напряжения и расстояния источника питания.

Это аналог стандартного компаратора, просто с более расширенным функционалом, который обеспечивает измерение нескольких входящих сигналов.

Также есть компаратор шероховатости. Это устройство, которое помогает визуально определить состояние поверхности, которая уже подвергалась обработке. Применение этого приспособления обосновано необходимостью определять допуски обработанных ранее поверхностей.

Волшебство с паяльником в руках

Крис Касперски

Волшебство с паяльником в руках

Хороший системный администратор не только знает тонкости операционной системы, но и умеет обращаться с паяльником, а из его кармана высовывается мультиметр. Этих простых вещей вполне достаточно для того, чтобы усовершенствовать систему индикации или устранить мелкие неисправности, возвращая отказавший компьютер из небытия в рабочий строй.

Производители аппаратного обеспечения делают все возможное и невозможно для достижения максимальной производительности, функциональности, эргономики и т. д. Считается, что кустарным способом ничего усовершенствовать уже невозможно, а вышедшую из строя материнскую плату востановить по силам только сервисному центру, но это не так! Творчески настроенный системный администратор может и должен дорабатывать компьютер, попутно исправляя мелкие неисправности типа сгоревших предохранителей (далеко не все знают, какое количество предохранителей расположено на материнской плате) и т. д. Разумеется, подобные эксперименты с паяльником приводят к аннулированию гарантии, поэтому действуйте на свой страх и риск!

Один LED на двоих

При подключении дополнительных винчестеров на внешний контроллер (SCSI или IDE) возникают проблемы с индикацией. Светодиод – один, и он уже занят материнской платой с основными IDE-контроллерами. Можно, конечно, просверлить в корпусе дырку и вывести наружу столько светодиодов, сколько потребуется, но это может испортить внешний вид компьютера, к тому же большое количество моргающих светодиодов сильно раздражает.

Воспользовавшись следующей схемой (см. рис. 1), мы сможем подключить к одному светодиоду практически неограниченное количество контроллеров.

Рисунок 1. Подключение нескольких контроллеров к одному светодиоду

Для исключения «выгорания» цепей индикации контроллеров мы используем диоды Шотки типа BAT46 (см. рис. 2), которые можно взять практически с любой материнской платы, оставшейся от апгрейда, или купить в радиомагазине за «копейки». Проверяя их целостность омметром, не волнуйтесь, если стрелка не захочет отклоняться. Это свойство диода такое – открываться только при достижении определенного порогового напряжения. Все необходимые вольтамперные характеристики диода содержатся в бесплатно распространяемой документации: https://ronja.twibright.com/datasheets/bat46.pdf.

Рисунок 2. Внешний вид диодов Шотки

LDE-моддинг

Два светодиода на передней панели (один из которых – Power-LED– постоянно горит, а другой – HDD LED – оживленно мигает) – это традиция, сохранившаяся с древнейших времен, когда самым престижным компьютером был IBM XT, выполненный в «строгих серых тонах», но в наш век подобный дизайнерский подход выглядит малопривлекательным и неоправданно аскетичным.

Разве не интересно заглянуть во внутренний мир компьютера, прицепив индикацию буквально на каждую шину? Например, подключившись к выводу /RAS модуля памяти (115/154-выводы DIMM-слота на SDR/DDR соответственно), мы сможем наблюдать за переключениями DRAM-страниц оперативной памяти, а 27/63-контакты будут мигать светодиодом при переключении микросхемы из режима чтения в режим записи! Достаточно взять в руки схему материнской платы (схемы рефересных плат бесплатно раздаются с сайта Intel), и через несколько минут наш PC превратится в рождественскую елку! Кстати, при выявлении причин сбоев это очень помогает.

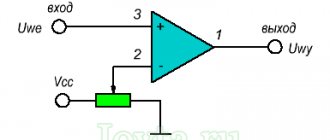

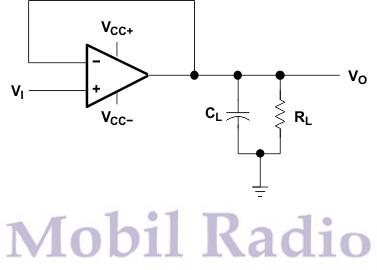

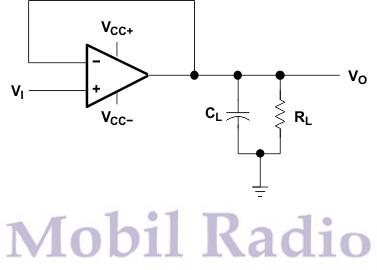

Вот только напрямую подсоединить светодиоды ни в коем случае нельзя! Ну уже хотя бы потому, что шины и так работают на пределе, и при попытке их удлинения все падает в тартарары. Приходится хитрить, воспользовавшись операционным усилителем, таким, например, как LM358, который легко выпаять с любой материнской платы, видеокарты или купить на рынке. Вот его техническая документация: https://www.ensc.sfu.ca/reference/data-sheets/LM358.PDF, а типовая схема подключения на рис 3.

Рисунок 3. Схема подключения дополнительного светодиода

Каждая микросхема LM358 включает в себя целых два операционных усилителя, а значит, что она может обслуживать сразу два независимых светодиода. Сама микросхема монтируется прямо на материнскую плату, непосредственно на интересующий нас вывод, а светодиод может быть выведен гибким шнуром на переднюю панель или даже в соседнюю комнату.

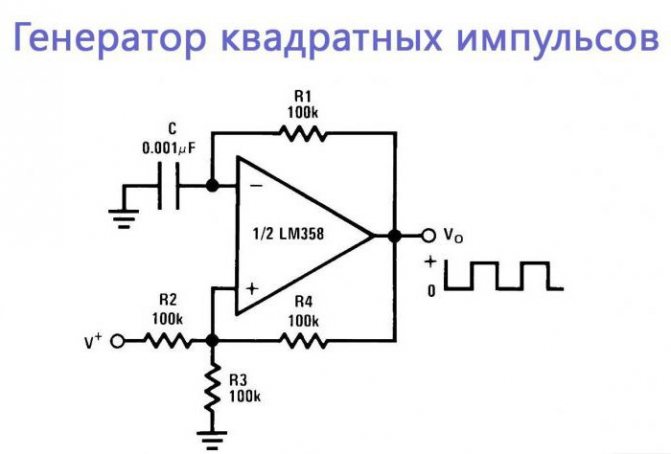

Незадействованные усилители легким движением руки превращаются в тактовые генераторы (см. рис. 4), и подключенные к ним светодиоды будут монотонно мигать, имитируя работу сердца.

Рисунок 4. Пульсовый генератор на LM358

На самом деле, схема, приведенная в описании операционного усилителя, очень условна, и все «второстепенные» элементы типа фильтров в ней опущены. Во-первых, не всегда на интересующем нас выводе будет положительный уровень, поэтому порядок подключения «+» и «–» приходится определять либо «по науке» (сверясь со схемой), либо «экспериментально» (если подсоединить неправильно, ничего не сгорит, просто светодиод моргать не будет). Во-вторых, работа компьютера после такого варварского вмешательства рискует стать нестабильной, так что на высоких частотах ее лучше не применять.

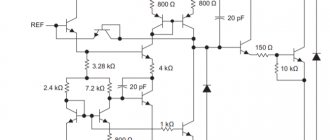

Правильное решение (выдернутое из схемы на материнскую плату Intel 100 MHz Pentium(tm) II processor/440BX) выглядит так (см. рис. 5). Проверено – оно работает и на более высоких частотах, вплоть до Pentium-4.

Рисунок 5. «Правильная» схема подключения контрольных светодиодов от Intel

Рисунок 6. HDD-индикатор на самом деле отражает активность всех ATA/ATAPI-устройств

Основной всего служит чип 74ALS08 (вот ссылка на документацию: https://www.standardics.philips.com/products/als/pdf/74als08.pdf). Это так называемый «Quad 2-input AND gate» (2-х входной И-вентиль, в количестве 4-х штук в одном корпусе) со свитой резисторов и конденсаторов, подавляющих помехи. Как и следует из его названия, он обслуживает две «контрольных» точки, выводимые на один-единственный светодиод. Все детали легко взять с любой платы, так что на рынок идти совершенно необязательно.

Главное – запастись светодиодами. Яркими и, желательно, разноцветными (для увеличения яркости в J28 можно «воткнуть» вышеописанный операционный усилитель).

Два цвета в одном

На многих материнских платах расположен светодиод, горящий в рабочем режиме одним цветом, а в ждущем – другим. Светодиод, расположенный на лицевой панели некоторых системных блоков, обычно ведет себя точно так же, но… «обычно» это еще не всегда (у старых системных блоков вообще никогда).

На самом деле этой беде легко помочь! В большинстве случаев даже не понадобится трогать паяльник! Рассмотрим типовую схему подключения POWER LED (см. рис. 7).

Рисунок 7. Типовая схема подключения Power LED

На плате (ON-BOARD) расположен двухцветный (DUAL-COLOR) светодиод. Это такой специальный светодиод, содержащий два LED в одном флаконе. Выбор нужного цвета осуществляется полярностью. Параллельно ON-BOARD LED расположен CHASSIS POWER LED, что в переводе на русский язык означает «светодиод, выведенный на корпус». Итак, все необходимые ингредиенты у нас уже есть!

Способ номер один – убираем старый светодиод с лицевой панели и ставим на его место новый DUALCOLOR, который можно взять со старой платы или в магазине. Все! Теперь он будет светиться двумя разными цветами!

Способ номер два – подключаем к старому светодиоду еще один светодиод другого цвета и другой полярности (минус этого решения в том, что придется «дырявить» лицевую панель, что не есть хорошо, а впрочем… так даже красивее).

Когда индикатор лжет

Невероятно, но факт, HDD LED на самом деле отображает активность шины IDE и подмигивает любому ATA/ATAPI-устройству (например, DVD-приводу или CD-ROM), что вносит дикую путаницу в процесс и нервирует начинающих пользователей, иногда даже сдающих компьютер в ремонт (см. рис. 6). Против схемотехники, конечно, не попрешь, но мы знаем как быть!

Разносим HDD и CD-ROM/DVD-ROM по разным шлейфам (если не сделали этого сразу), берем в руки лупу и, вооружившись омметром, ищем, куда идет питающий вывод IDE-LED (противоположный тому, что подключается к массе). Рано или поздно мы «врежемся» в микросхему 74ALS08 или нечто подобное ей (см. рис. 5). Аккуратно перерезаем 2-й вывод микросхемы (или отпаиваем его, удаляя припой отсосом или обыкновенной медицинской иглой – иглы для капельниц предпочтительнее).

С этого момента HDD LED будет подмигивать только одному IDE-каналу, на котором размещен жесткий диск, игнорируя второй с CD-ROM.

Главное не перепутать каналы! Впрочем, этот процесс легко обратим, и отпаянный вывод можно припаять вновь.

Реанимация USB-портов, мыши и клавиатуры

USB-порты мрут как мухи, особенно когда к ним через разветвитель подключается несколько мощных устройств, с которыми они уже не справляются. К счастью, на современных компьютерах количество USB-портов обычно достигает четырех-шести и смерть одного из них, это, конечно же, трагедия, но все-таки не приговор. Если материнская плата еще на гарантии, можно попытаться отнести ее в ремонт.

Расследование, проведенное мной, показало, что в подавляющем большинстве случаев «горит» не сам порт, а предусмотренный мудрыми конструкторами плавкий предохранитель, который легко найти, если двигаться вдоль печатной магистрали от первого вывода USB-разъема (VCC) в глубину материнской платы. Предохранитель обозначается латинской буковой F и по обыкновению соседствует с резисторами и конденсаторами (см. рис. 8).

Рисунок 8. Предохранители, охраняющие USB-порты на плате F1 и F2

Прозвоните его омметром – если он покажет обрыв, с некоторым риском предохранитель можно просто перемкнуть, хотя правильнее заменить его таким же точно или аналогичным, рассчитанным на ток 1,52,0 A. Чаще всего после этой несложной операции USB «оживает».

Аналогичные предохранители защищают мышь и клавиатуру от неправильного включения и еще кое от чего (см. рис. 9).

Рисунок 9. Предохранители, охраняющие клавиатуру и мышь

Как-то раз один мой знакомый включил старый-старый джойстик, оставшийся от компьютера ZXSpectrum, в клавиатурный DIN-разъем. Думал поиграть! Поиграть не получилось, а клавиатура, увы, умерла. К счастью, предохранитель принял весь удар на себя (номинальный ток 1,35 A), после замены которого клавиатура ожила, и компьютер заработал, как новый!

Заключение

Страх перед сложной техникой сдерживает порывы творчества, и большинство из нас предпочитает выкладывать деньги за готовое устройство, даже если его можно собрать самостоятельно. Но далеко не все необходимые нам устройства представлены на рынке.

Производители ориентируются на массовый рынок, максимально унифицируя настольные компьютеры и сервера.

Потребности отдельных пользователей игнорируются, но электроника не стоит на месте, и доработать «фирменное» оборудование собственными силами вполне реально!

Описание микросхемы LM358

Подтверждением высокой популярности микросхемы являются ее рабочие характеристики, позволяющие создавать много различных устройств. К основным показательным характеристикам компонента следует отнести нижеследующие.

Приемлемые рабочие параметры: в микросхеме предусмотрено одно и двухполюсное питание, широкий диапазон напряжений питания от 3 до 32 В, приемлемая скорость нарастания выходного сигнала, равная всего 0,6 В/мкс. Также микросхема потребляет всего 0,7 мА, а напряжение смещения составит всего 0,2мВ.

В каких корпусах выпускаются микросхемы

Корпус может быть как DIP8 – обозначение LM358N, так и SO8 – LM358D. Первый предназначен для реализации объемного монтажа, второй – для поверхностного. От типа корпуса не зависят характеристики элемента – они всегда одинаковы. Но существует немало аналогов микросхемы, у которых параметры немного отличаются. Всегда есть плюсы и минусы. Обычно, если у элемента большой диапазон рабочих напряжений например, страдает какая-либо другая характеристика.

Существует еще металлокерамический корпус, но такие микросхемы используют в том случае, если эксплуатация устройства будет происходить в тяжелых условиях. В радиолюбительской практике удобнее всего использовать микросхемы в корпусах для поверхностного монтажа. Они очень хорошо паяются, что имеет важное значение при работе. Ведь намного удобнее оказывается работать с элементами, у которых ножки имеют большую длину.

Таблица характеристик

| Параметр | LM358, LM358N |

| Питание, вольт | 3-32В |

| Биполярное питание | ±1,5В до ±16В |

| Потребляемый ток | 0,7мА |

| Напряжение смещения по входу | 3мВ |

| Ток смещения компенсации по входу | 2нА |

| Входной ток смещение | 20нА |

| Скорость нарастания на выходе | 0,3 В/мсек |

| Ток на выходе | 30 — 40мА |

| Максимальная частота | 0,7 до 1,1 МГц |

| Коэффициент дифференциального усиления | 100дБ |

| Рабочая температура | 0° до 70° |

Микросхемы различных производителей могут иметь разные параметры, но всё в пределах нормы. Единственное может сильно отличаться максимальная частота у одних она 0,7МГц, у других до 1,1МГц. Вариантов использования ИМС накопилось очень много, только в документации их около 20 штук. Радиолюбители расширили это количество более 70 схем.

Советуем к прочтению: Простые схемы для начинающих радиолюбителей

Типовой функционал из datasheet на русском:

- компараторы;

- активные RC фильтры;

- светодиодный драйвер;

- суммирующий усилитель постоянного тока;

- генератор импульсов и пульсаций;

- низковольтный детектор пикового напряжения;

- полосовой активный фильтр;

- для усиливания с фотодиода ;

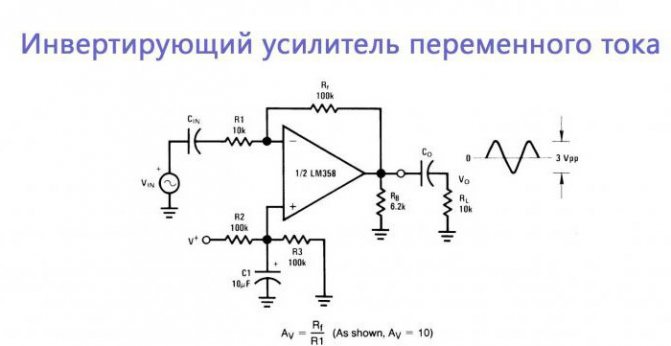

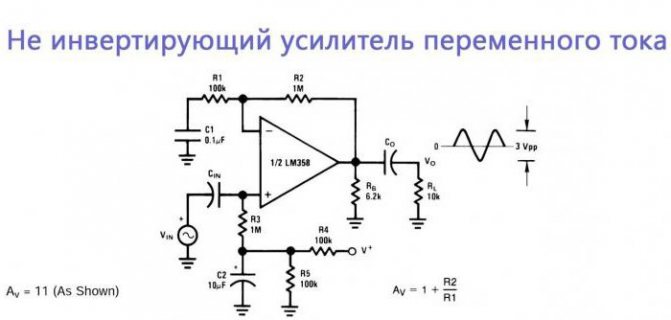

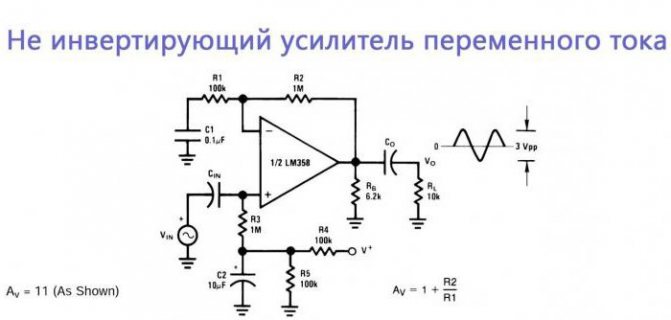

- инвертирующий и не инвертирующий усилитель;

- симметричный усилитель;

- стабилизатор тока;

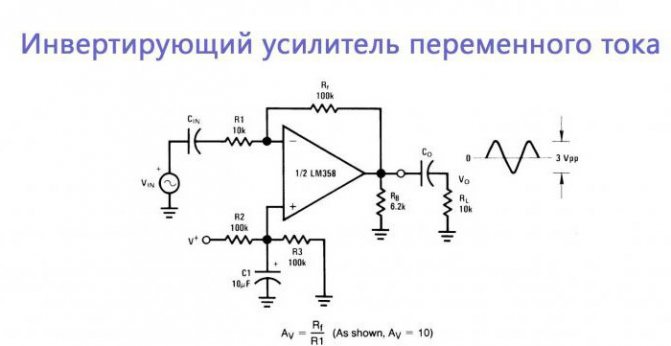

- инвертирующий усилитель переменного тока;

- дифференциальный усилитель постоянного тока;

- мостовой усилитель тока.

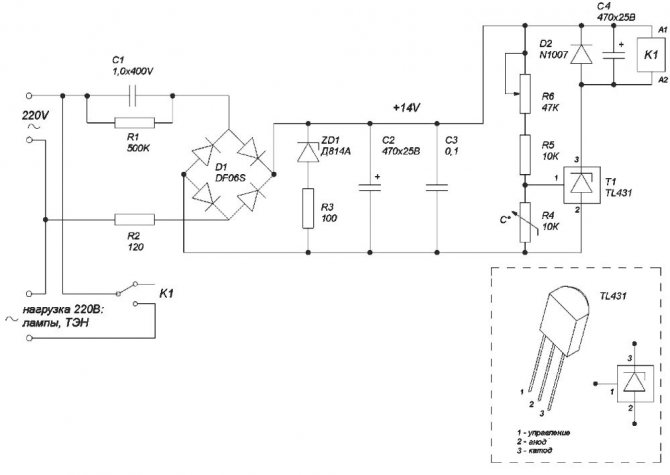

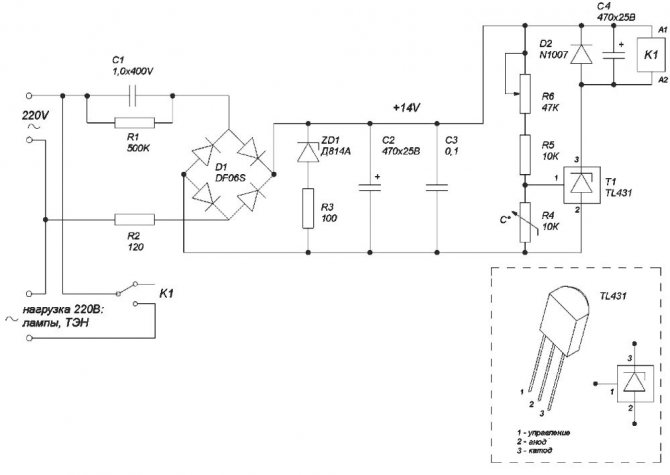

Простой терморегулятор своими руками – схема

Питание схемы терморегулятора осуществляется с помощью бестрансформаторного блока питания, состоит он из гасящего конденсатора С1 и диодного моста D1. Параллельно мосту включен стабилитрон ZD1, который стабилизирует напряжение в пределах 14В. При желании, можно еще добавить и стабилизатор на 12В.

Основу схемы составляет управляемый стабилитрон TL431. Управление TL431 производиться с помощью делителя напряжения R4, R5 и R6. Датчиком температуры воздуха является NTC терморезистор R4 номиналом 10кОм. При повышении температуры он уменьшает свое сопротивление.

При напряжении более 2,5В на контакте управления TL431, эта микросхема открывается, далее срабатывает реле, замыкая контакты и включая нагрузку.

При повышении температуры датчика R4, его сопротивление начнет падать. Когда напряжение на контакте управления TL431 станет меньше 2,5В микросхема закроется и отключит реле с нагрузкой.

Подбором резисторов R5 и R6 необходимо добиться необходимого диапазона регулировки температуры. Номинал R5 – отвечает за максимальную температуру, а R6 – за минимальную.

Для устранения эффекта дребезжания контактов реле при включении или отключении параллельно выводам А1 и А2 контактов реле необходимо подключить конденсатор С4. Реле К1 необходимо использовать с как можно меньшим током удержания.

При использовании б/у-шных TL431 и NTC терморезисторов важно проверить их работоспособность. Для этого желательно ознакомиться с материалами на тему: как проверить TL431 и как проверить термистор.

Применение

- генератор импульсов и пульсаций (устройства типа «мигающий маяк»);

- блоки питания и зарядные устройства;

- сплит системы внутреннего и наружного применения;

- материнские платы;

- бытовая техника;

- симетричный усилитель;

- мостовой усилитель тока;

- схемы управления двигателем;

- источники бесперебойного питания;

- холодильные установки, посудомоечные и стиральные машины;

- различные виды инверторов;

- контроллеры и другое.

Сферы применения микросхемы производители, как правило, указывают в технических описаниях.

Простой терморегулятор своими руками

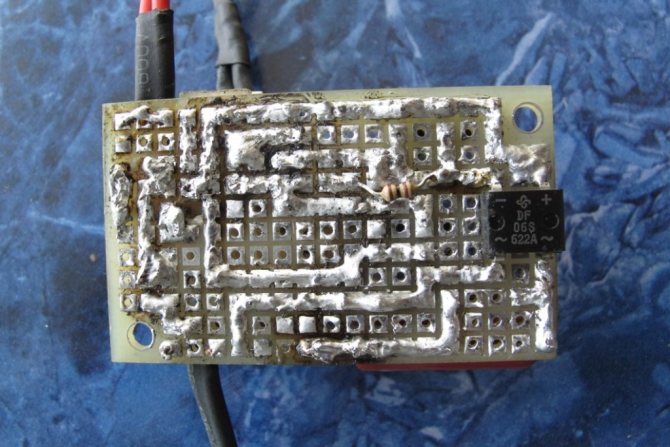

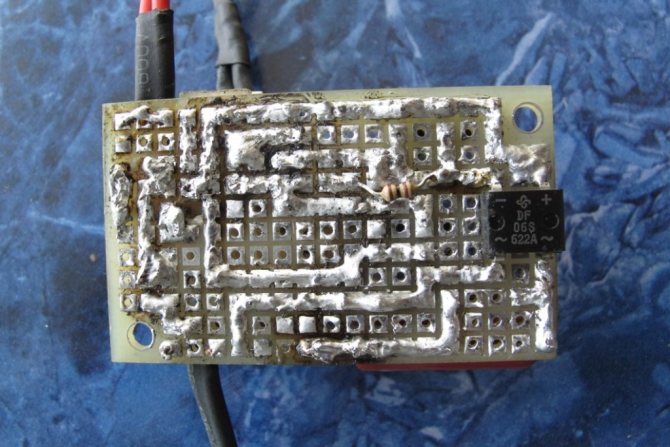

Вот такой простой терморегулятор своими руками у нас получился.

Фото обратной стороны платы.

Такое устройство сделанное своими руками смело можно использовать, как терморегулятор для инкубатора или сушки. При использовании герметичного терморезистора (датчика температуры), сфера применения его уже расширяется, он неплохо будет играть роль, как терморегулятор аквариума.

Простой терморегулятор своими руками в действии

Схемы подключения

Ниже приведем несколько простых схем включения lm358 которые могут вам пригодится. Все они являются ознакомительными, так что обязательно проверяйте все перед внедрением в производственной сфере.

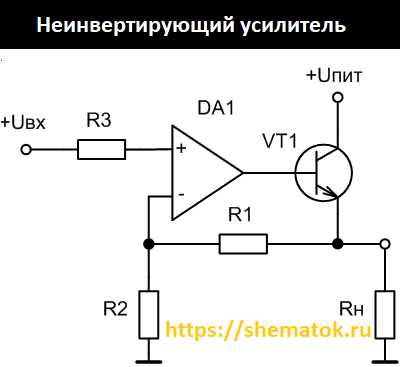

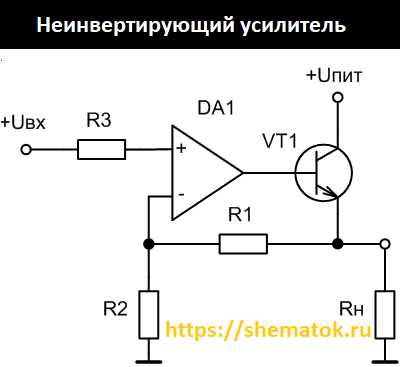

Схема в мощном неинвертирующим усилителе.

Преобразователь напряжения — ток.

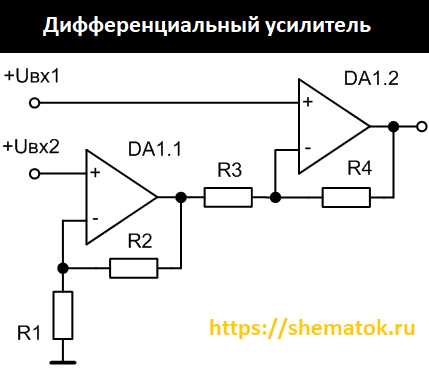

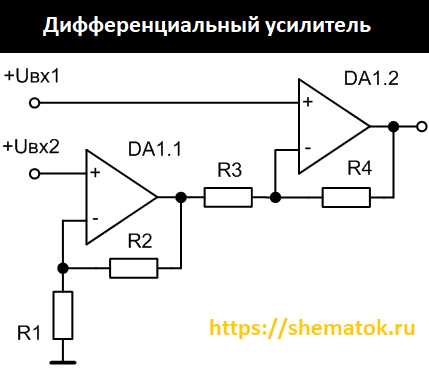

Схема с дифференциальным усилителем.

Неинвертирующий усилитель средней мощности.

Схема не инвертирующего усилителя

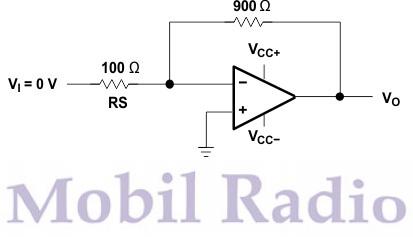

Описание схемы:

- На плюсовой вход подается сигнал.

- К выходу операционного усилителя подключается два постоянных резистора R2 и R1, соединенных последовательно.

- Второй резистор соединен с общим проводом.

- Точка соединения резисторов подключается к минусовому входу.

Чтобы вычислить коэффициент усиления, необходимо воспользоваться простой формулой: k=1+R2/R1.

Если имеются данные о значении сопротивлений, входного напряжения, то нетрудно посчитать выходное: U(out)=U(in)*(1+R2/R1). При использовании микросхемы LM358 и резисторов R1=10 кОм и R2=1 МОм, коэффициент усиления окажется равен 101.

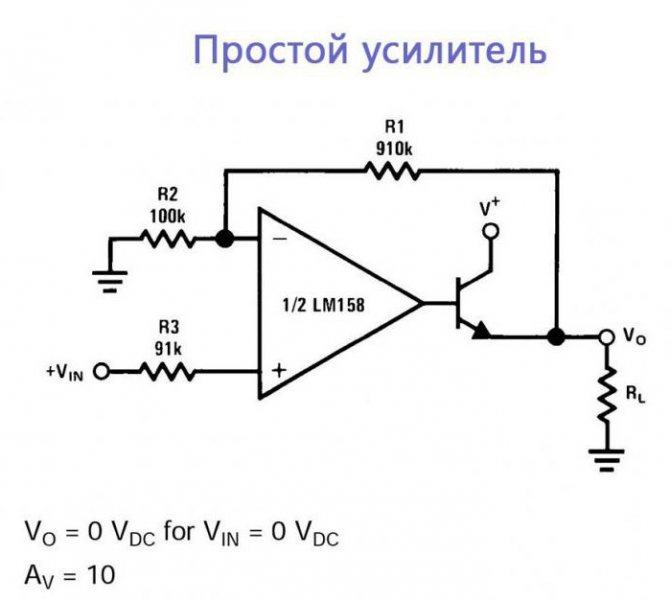

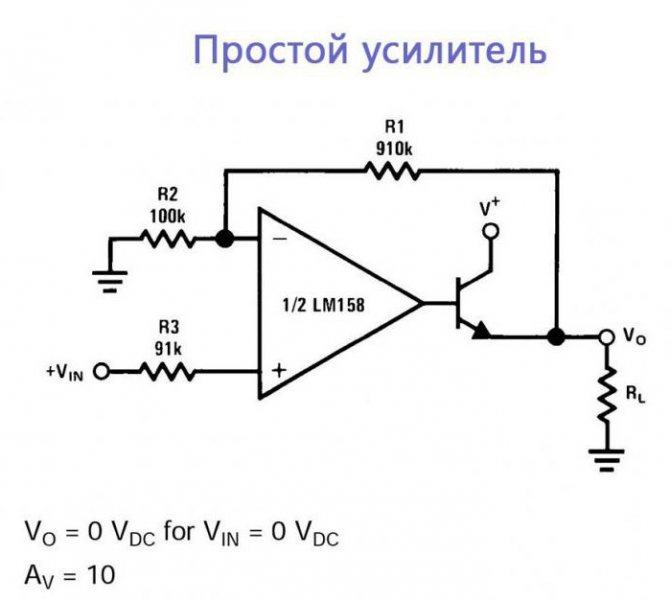

Схема мощного не инвертирующего усилителя

Элементы, который применены в конструкции не инвертирующего усилителя, и их параметры:

- В качестве микросхемы используется LM358.

- Значение сопротивления R1=910 kOm.

- R2=100 kOm.

- R3=91 kOm.

Для усиления сигнала применяется полупроводниковый биполярный транзистор VT1.

По напряжению коэффициент усиления при условии использования таких элементов равен 10. Чтобы посчитать коэффициент усиления в общем случае, необходимо воспользоваться такой формулой: k=1+R1/R2. Для вычисления коэффициента по току всей схемы необходимо знать соответствующий параметр используемого транзистора.

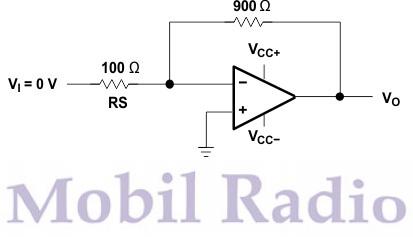

Схема преобразователя напряжение-ток

Схема приведена на рисунке и немного похожа на ту, которая была описана в конструкции не инвертирующего усилителя. Но здесь добавлен биполярный транзистор. На выходе сила тока оказывается прямо пропорциональна напряжению на входе операционного усилителя.

И в то же время сила тока обратно пропорциональна сопротивлению резистора R1. Если описать это формулами, то выглядит следующим образом:

I=U(in)/R.

При величине сопротивления R1=1 Om, на каждый 1V напряжения, прикладываемого ко входу, на выходе будет 1А тока. Схема включения LM358 в режиме преобразователя напряжения в ток используется радиолюбителями для конструирования зарядных устройств.

Схема преобразователя ток-напряжение

При помощи такой простой конструкции на операционном усилителе LM358 можно осуществить преобразование тока с малым значением в высокое напряжение. Описать это можно такой формулой:

U(out)=I*R1.

Если в конструкции применяется резистор сопротивлением 1 МОм, а по цепи протекает ток со значением 1 мкА, то на выходе элемента появится напряжение со значением 1В.

Советуем к прочтению: NE555 схема: универсальные практические проекты

Схема простого дифференциального усилителя

Данная конструкция получила широкое распространение в устройствах, которые измеряют напряжение у источников, обладающих высоким сопротивлением. Необходимо учитывать особенность – отношения сопротивлений R1/R2 и R4/R3 должны быть равны. Тогда на выходе напряжение окажется со следующим значением:

U(out)=(1+R4/R3)*(Uin1-Uin2).

При этом коэффициент усиления может быть рассчитан по формуле k=(1+R4/R3). В том случае, если сопротивления всех резисторов равны 100 кОм, коэффициент окажется равен 2.

Схема монитора тока

Еще одна схема, которая позволяет проводить измерение значения тока в питающем проводе. Она состоит из шунтирующего сопротивления R1, операционного усилителя LM358, транзистора npn-типа и двух резисторов. Характеристики элементов:

- микросхема DA1 – LM358;

- сопротивление резистора R=0,1 Ом;

- значение сопротивления R2=100 Ом;

- R3=1 кОм.

Напряжение питания ОУ должно быть минимум на 2 В больше, нежели у нагрузки. Это обязательное условие функционирования схемы.

Схема преобразователя напряжения в частоту

Этот прибор потребуется в том случае, когда возникнет необходимость в подсчете периода или частоты какого-либо сигнала.

Схема применяется в качестве аналогово-цифрового конвертера. Параметры элементов, используемых в конструкции:

- DA1 – LM358;

- C1 – 0,047 мкФ;

- R1=R6=100 кОм;

- R2=50 кОм;

- R3=R4=R5=51 кОм;

- R6=100 кОм;

- R7=10 кОм.

Это все конструкции, которые могут быть построены с использованием операционного усилителя. Но область применения LM358 на этом не ограничивается, существует большое количество схем намного сложнее, позволяющих реализовать различные возможности.

Электронные компоненты и их замена

В качестве термодатчика можно применить практически любой терморезистор с сопротивлением 1-10К и более. В моем случае был найден терморезистор на 4,7К типа ММТ-4.

Рис. 2. Терморезисторы прямого подогрева типа ММТ-4.

Электролитические конденсаторы C1, C5 и C6 — на напряжение не менее 16В. Транзистор Q1 можно заменить на любой маломощный низкочастотный со структурой N-P-N. К примеру я установил в свой прототип транзистор КТ3102.

Электромагнитное реле должно быть рассчитано на рабочее напряжение обмотки — 12В. Светодиоды — любые, которые есть в наличии, для индикации питания (D3) можно использовать зеленый, а для индикации состояния реле (D2) — красного или синего. Сопротивление гасящих резисторов R4 и R5 подобрано так что светодиоды будут светить не очень ярко, но достаточно для уверенного контроля состояния устройства.

Интегральный стабилизатор U2 (LM7812) в корпусе TO-220 можно заменить на более маломощный и миниатюрный 78L12 в корпусе TO-92. Я использовал именно LM7812 потому что такие были в наличии, они немного мощнее и соответственно дороже чем 78L12.

Рис. 3. Цоколевка микросхем 78L12, LM7812 и LM358.

Все диоды на схеме можно заменить на другие маломощные, протекающий через них ток будет достигать 50мА при напряжении 12В.

Для питания схемы подойдет любой маломощный понижающий трансформатор с напряжением вторичной обмотки 12В — 18В. Также схему можно питать от малогабаритного импульсного источника питания (адаптера), в таком случае D4-D7 и C6 можно исключить.

На приведенной выше схеме используется только одна часть (U1A) микросхемы-ОУ LM358 (смотри схему на рисунке 3), поэтому на второй части можно собрать еще один канал термореле для контроля других процессов нагрева и охлаждения.

Рабочие условия

VCC = ±15 V, TA = 25°C

| Параметр | Условия | TYP | Ед. изм. | |

| SR | Скорость нарастания при единичном усилении | RL = 1 МОм, CL = 30 пФ, VI = ±10 В (см. Рис. 3) | 0.3 | В/мкс |

| B1 | Ширина полосы при единичном усилении | RL = 1 MОм, CL = 20 пФ (см. Рис. 3) | 0.7 | МГц |

| Vn | Эквивалентное напряжение шумов, приведенное ко входу | RS = 100 Ом, VI = 0 В, f = 1 кГц (см. Рис. 4) | 40 | нВ/vГц |

Усилитель с единичным коэффициентом усиления

Схема для проверки шумов

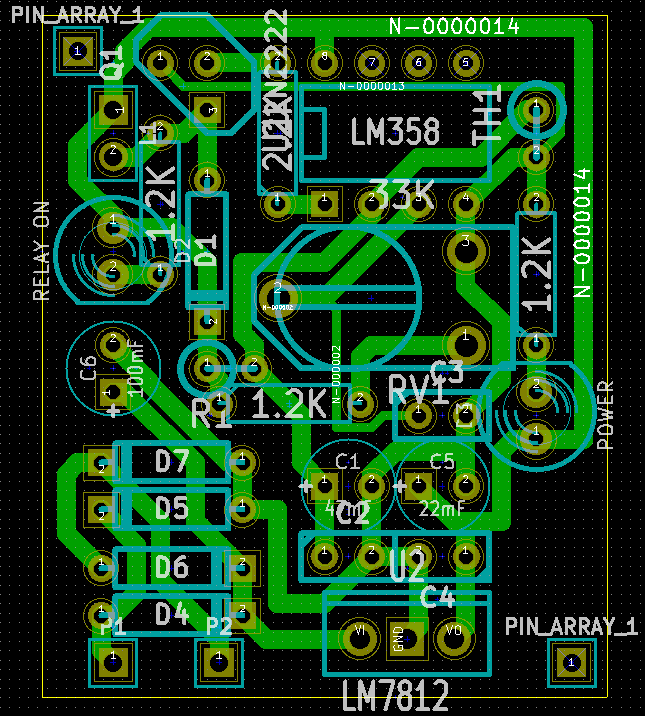

Печатная плата и конструкция

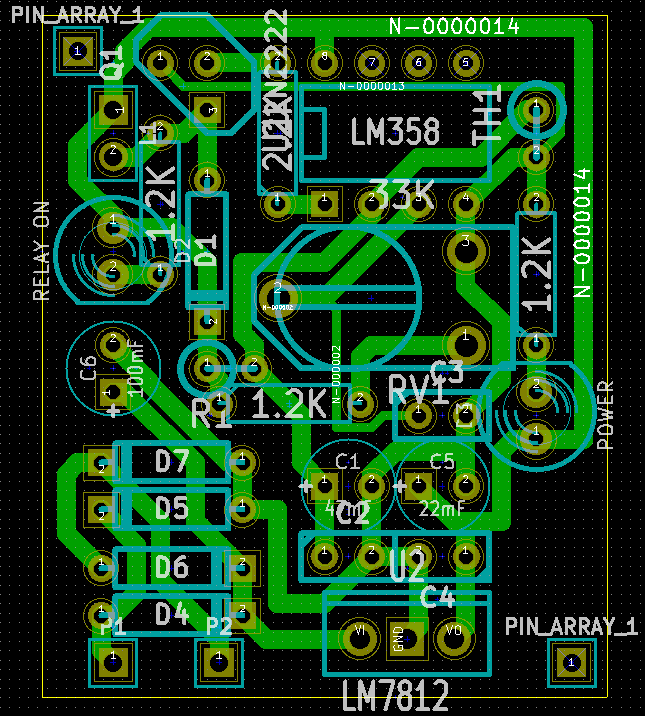

Для схемы была разработана миниатюрная печатная плата. Хочу заметить что здесь использован только один операционный усилитель микросхемы — выводы 1-3, а также для питания — 4, 8.

Рис. 4. Расположение компонентов на печатной плате термореле (вид со стороны деталей насквозь с отображением дорожек).

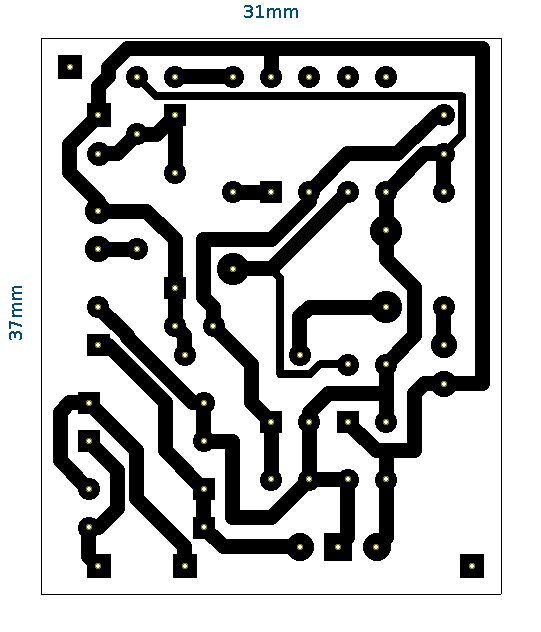

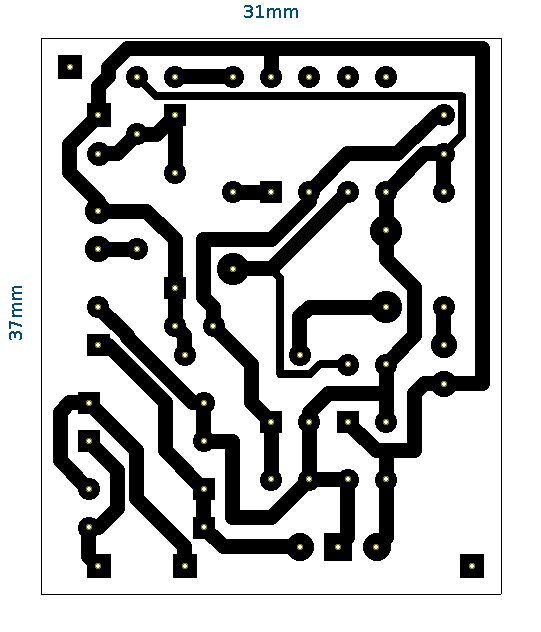

Рис. 5. Трафарет печатной платы термо-реле для печати (вид со стороны доррожек, зеркальный).

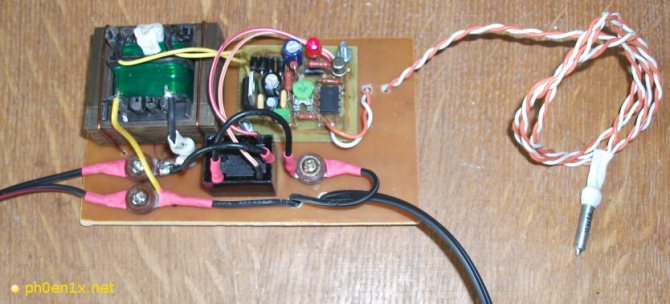

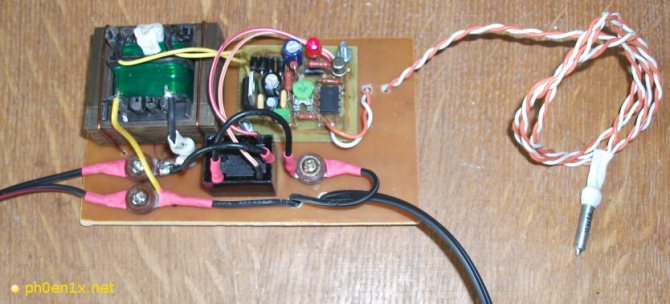

Печатная плата была изготовлена методом ЛУТ. Ниже приведено фото готового термо-реле (терморегулятора):

Рис. 6. Фото готового блока термореле на микросхеме LM358.

Для питания я применил миниатюрный трансформатор мощностью 4 Ватт и с двумя обмотками по 6В, которые соединил последовательно. Все компоненты вместе с печатной платой устройства размещены на кусочке стеклотекстолита (не фольгированного).

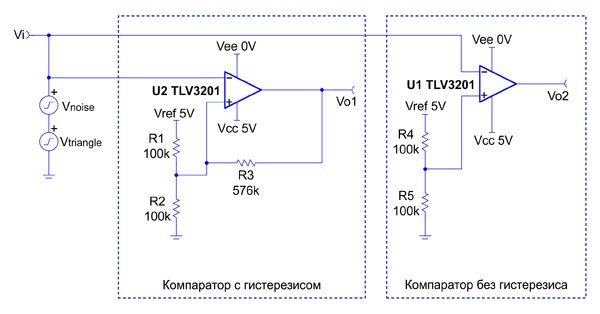

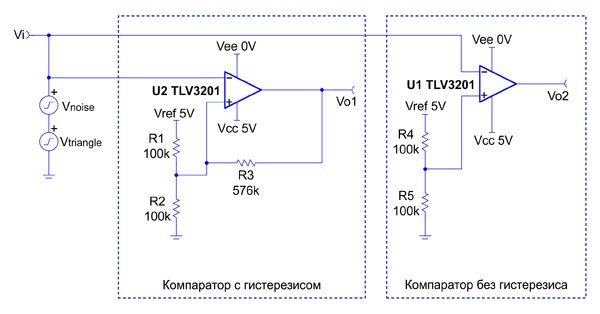

Компаратор с гистерезисом и без гистерезиса

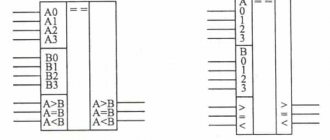

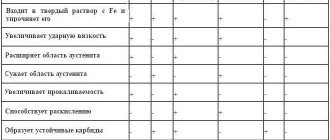

Исходные данные для расчета представлены в таблицах.

Таблица. Исходные данные для расчета компаратора

| Вход | Выход | Питание | ||||

| ViMin | ViMax | VoMin | VoMax | Vcc | Vee | Vref |

| 0 В | 5 В | 0 В | 5 В | 5 В | 0 В | 5 В |

Таблица. Пороговые значения

| Нижний порог переключения VL | Верхний порог переключения VH | VH – VL |

| 2,3 В | 2,7 В | 0,4 В |

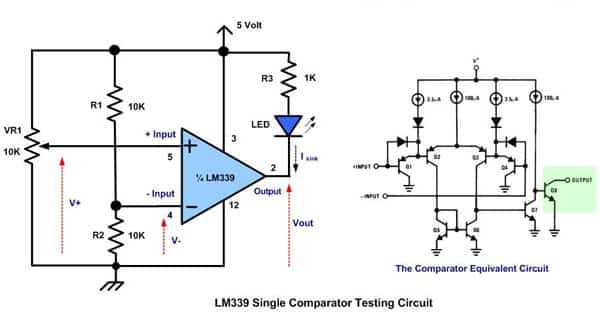

Описание схемы

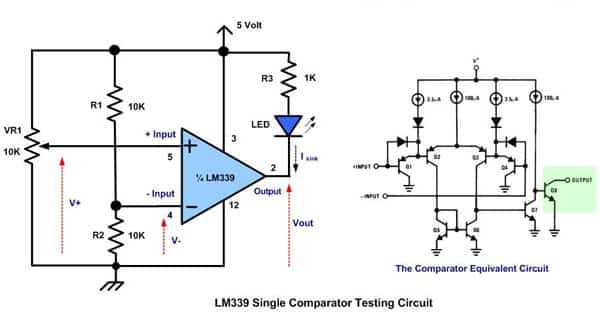

Компараторы используются, чтобы сравнить два входных сигнала и сформировать выходной сигнал в зависимости от того, какой из входных сигналов больше (рисунок 84). Шум или дребезг входных сигналов могут привести к множественным переключениям компаратора. Для борьбы с такими переключениями используется гистерезис, устанавливающий верхнюю и нижнюю границу переключения.

Рис. Схемы компараторов с гистерезисом (слева) и без гистерезиса (справа)

Рекомендуем обратить внимание:

- следует использовать компаратор с минимальным собственным током потребления;

- точность задания пороговых значений гистерезиса определяется точностью номиналов резисторов;

- задержка срабатывания определяется параметрами используемого компаратора.

Принцип работы

Для того, чтобы продемонстрировать, как работает быстродействующий компаратор с гистерезисом, нужно взять схему с двумя выходами.

Советуем к прочтению: Распиновка разных видов USB разъемов: распиновка micro и mini usb, особенности распайки

Схема включения, по которой можно понять принцип работы компаратора, показана выше. Используя аналоговый сигнал во + входе, именуемым «неинвертируемым», и выходе, который называется под названием «инвертируемый», устройство использует два аналогичных разнополярных сигнала. При этом если аналоговый вход больше, чем аналоговый выход, то выход будет «1», и это включит открытый коллектор транзистора Q8 на эквивалентной схеме LM339, которую нужно включить. Но, если вход находится на отрицательном уровне, то сигнал будет равняться «0», из-за чего, коллектор будет находиться в закрытом виде.

Практически всегда двухпороговый или фазовый компаратор (например, на транзисторах, без усилителя) воздействует на входы в логических цепях, соответственно, работает по уровню определенной сети питания. Это своеобразный элемент перехода между аналоговыми и цифровыми сигналами. Такой принцип действия позволяет не уточнять определенность или неопределенность выходов сигналов, т. к. компаратор всегда имеет некий захват петли гистерезиса (независимо от её уровня) или окончательный коэффициент усиления.

Порядок расчета компаратора с гистерезисом

- Выбираем значение резистора R1 = 100 кОм. Значения пороговых напряжений были определены в таблице исходных данных: VL = 2,3 В, VH = 2,7 В.

- Рассчитаем R2 по формуле 1:

- Рассчитаем R3 по формуле 2:

- Проверяем полученное значение гистерезиса, согласно формуле 3:

Порядок расчета компаратора без гистерезиса

- Выбираем пороговое значение Vth = 2,5 В.

- Выбираем значение резистора R4 = 100 кОм.

- Рассчитываем R5 по формуле 4:

Моделирование схемы

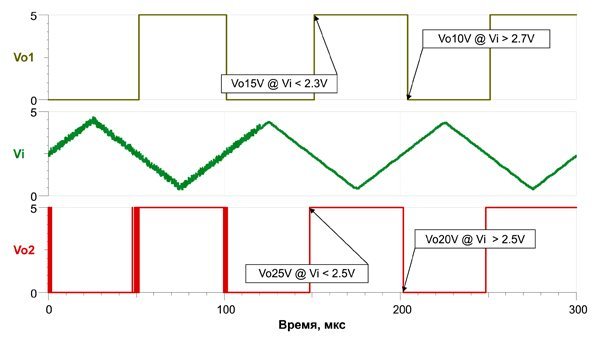

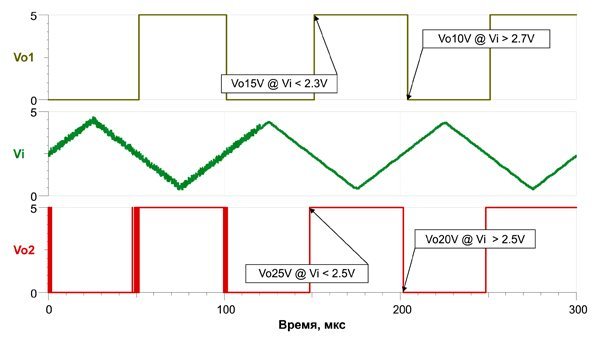

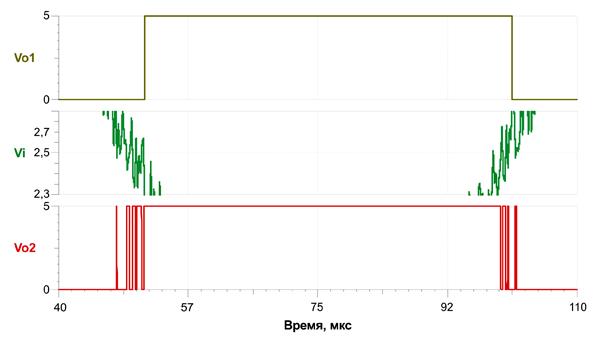

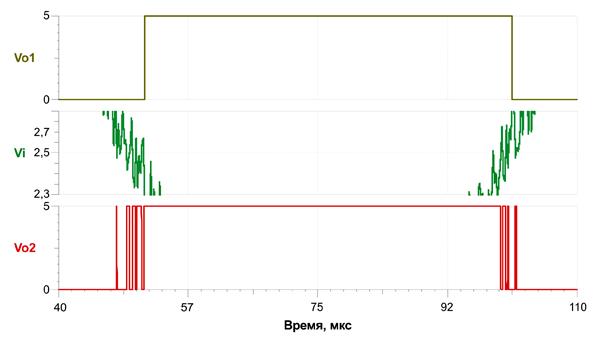

Временные диаграммы работы схемы представлены на рисунках 1 и 2.

Рис. 1. Временные диаграммы работы схемы: шум присутствует только в начальный короткий интервал времени 0…120 мкс

Рис. 2. Увеличенная осциллограмма напряжений: интервал 40…110 мкс