Датчики ветра — кому они нужны?

Повседневно человек не задумывается о таких словах как: ветер датчик скорость направление. Между тем измерение силы, скорости и направления ветра является важной составляющей для деятельности предприятий различных отраслей. Профессионально анемометры применяются для решения следующих задач:

- Профессиональные метеонаблюдения на сети Росгидромета;

- Измерение скорости и направления ветра в аэропортах;

- Экологический мониторинг атмосферных выбросов;

- Агрометеорологические прогнозы;

- Измерение силы и направления ветра на транспорте;

- Контроль скорости и направления ветра на судах и плавучих платформах;

- Датчики ветра морские (для прибрежной инфраструктуры);

- Анемометры на кранах и высотных сооружений;

- Измерение силы ветра в энергетике (ветрогенерация);

- Научные исследования и изыскания;

- Прикладные задачи (измерения воздушного потока в шахтах, туннелях, путепроводах и др.).

Наиболее зависимы от ветровой нагрузки и нуждаются в постоянном мониторинге следующие потребители информации: Аэропорты, морские порты, морские плавательные средства (суда, платформы), башенные краны, сельское хозяйство (агрономия), опасные производства (АЭС, химкомбинаты, нефтебазы).

На таких предприятиях обычно имеются собственные анемометры или метеостанции. Другие потребители запрашивают данные в Росгидромете или на иных специализированных ресурсах.

Виды измерителей

Все приборы данного типа классифицируются по воспринимающему устройству. Чашечный состоит из трёх или четырёх чаш полусферической формы, располагающихся на вертикальной оси. Крыльчатый (лопастной) работает от ветрового колеса, закрепленного на оси. Тепловой (термоанемометр) обычно состоит из обогреваемой струны, которая нагревается выше температуры окружающей среды. Измерения основаны на увеличении теплопотерь при повышении скорости ветра. Ультразвуковой измеряет скорость звука, которая изменяется в зависимости от направления ветра относительно пути звукового распространения. Несмотря на конструкцию, каждый из них можно применять почти в любой сфере.

Устройство и технологии:

Наибольшее распространение получили следующие типы приборов:

- Механические измерители:

- Датчики направления ветра (флюгеры);

- Датчики скорости ветра (анемометры).

- Ультразвуковые датчики ветра.

При проведении измерений сенсор преобразует параметр скорости или направления в определенный сигнал, который далее передается в систему автоматики. Поэтому, иногда датчики также называются преобразователи ветра.

Каждая технология имеет преимущества и недостатки.

Так, механические измерители скорости и направления ветра имеют подвижные элементы, что ускоряет их износ. При этом они дешевле для стандартных применений.

Механические анемометры могут эксплуатироваться как отдельные приборы (анемометр козлового крана (ТМ—610-МН), датчик направления ветра на стрельбище ТМ-710-МС). Но чаще используются совмещенные измерители двух параметров скорости и направления (ТМ-852-Мх).

Ультразвуковые датчики ветра имеют более дорогую цену. Производятся единым блоком (два сенсора в одном корпусе). Требуют электропитание для измерений. Могут измерять только скорость (например, датчик ТМ-810-У) или включают дополнительные сенсоры, позволяющие измерять давление, влажность, температуру и др. параметры воздуха (например, ТМ-830-У).

Как появляется ветер

Для начала следует разобраться, откуда в принципе появляется ветер в природе. В течение дня определенные территории на поверхности Земли нагреваются до разных температур. От поверхности вверх поднимается горячий воздух, а ему на смену приходит более холодный, который также постепенно становится теплым.

Из-за такой неравномерности появляется разность в давлении между воздушными слоями. Это и является причиной появления ветра. Он начинает дуть из участка с повышенным давлением в том направлении, где этот параметр меньше.

Интересный факт: скорость ветра напрямую зависит от разности давления в областях. Чем она выше, тем воздушный поток будет двигаться быстрее.

Производители

Существует огромное количество производителей анемометров различного принципа действия.

На рынке есть дешевые сенсоры, имеющие низкий ресурс работоспособности, предназначенные для бережной эксплуатации. Обычно такими приборами измеряют ветер в бытовых применениях или энтузиасты, подключая их к Arduino или Raspberry.

При ответственных задачах контроля силы, скорости и направления используются приборы известных производителей, подтвердивших свою надежность. Среди механических достаточно надежны приборы отечественного производства (Эколог-Юг, Техномера, Гидрометприбор и др.). Ультразвуковые датчики ветра достойно представляют иностранные бренды (Vaisala, Lufft) или отечественные марки (Тайфун, Техномера).

Какой выбрать?

Измерительный диапазон. Подбирается в зависимости от конкретной области применения. Зачастую эти устройства могут проводить замеры вплоть до 60 м/с.

Погрешность. У профессиональных моделей этот показатель не ниже 5% для воздушного потока и 2°C для температуры.

Встроенный или выносной датчик. Некоторые приборы имеют выносной датчик или телескопическую рукоятку для проведения исследований в труднодоступных местах. Это существенно увеличивает функциональные возможности, по сравнению с интегрированными сенсорами.

Примеры применений — в отраслевых решениях:

Сами по себе измерители скорости, силы и направления ветра интересны только в прикладных целях. Для профессиональных измерений анемометры нужны для составления прогнозов, отчетности, коммерческих расчетов, выяснения причин и последствий опасных ситуаций.

Поэтому они обычно применяются или в составе метеостанций или как часть регистрационного комплекса, имеющего архив измерений. Также, результаты измерений часто требуется передавать в режиме on-line с выводом информации на экран или ПК. Нередки задачи с беспроводной передачей данных.

Специалисты нашей компании имеют опыт решения подобных задач. Например, нами разработаны системы, комплексы и решения:

«Аэротон» — для контроля скорости движения воздуха в тоннелях;

Метеокомплекс «Триумф-С» — специализированная судовая (корабельная) метеостанция;

«Курьер-78» — блок сбора и передачи метеоданных в локальную сеть предприятия;

«Колумб» — система беспроводной передачи данных на территории предприятий;

Метеостанции серии «ИнфоМет» для частных и промышленных применений. Типовые и под заказ.

На этой странице Вы можете купить анемометр с поверкой под любую измерительную задачу.

Основными параметрами для выбора анемометра служат:

- Диапазон измерения скорости воздушного потока;

- Погрешность измерения;

- Тип и размер измерительного датчика;

- Многофункциональность (возможность измерять другие показатели микроклимата).

Цена на анемометр зависит от типа чувствительного элемента и наличия дополнительных каналов (температура, влажность).

В основе работы анемометра различают два принципа:

- Чашечные анемометры и анемометры с датчиком типа «крыльчатка» – измерения потока воздуха в результате движения датчика посредством импульса воздушного потока;

- Типа «волосок» – замер скорости движения потока, посредством изменения температуры нагретого полупроводника в датчике анемометра.

Приборы для определения направления и скорости движения воздуха

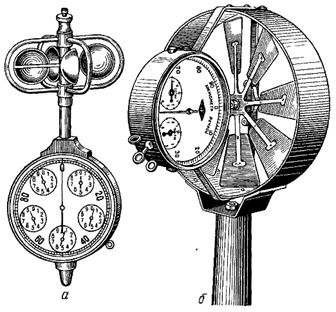

Флюгер Вильде (рисунок 19). Данный прибор предназначен для использования на метеорологических станциях с целью многолетних постоянных наблюдений в различных регионах за направлениями и скорости ветров. Следует учитывать, что фиксируемые данные на метеорологических станциях, расположенных в различных местностях, должны быть сравнимыми. Это условие предполагает использование только серийно выпускаемых флюгеров, имеющих строго однотипное устройство.

| Рис. 19. Флюгер Вильде | Устройство серийного флюгера представлено на рисунке. Как видно из рисунка, направление движения воздушных потоков определяется с помощью флюгарки – пластинки клиновидной формы с противовесом. Направление ветра фиксируется с помощью муфты с жестко закрепленными прутиками (штифтиками) – указателями румбов. При вращении флюгарки доска для определения скорости ветра всегда принимает положение, перпендикулярное направлению ветра, и под давлением последнего отклоняется от отвесного положения на тот или иной угол. По положению отклонения доски, пользуясь отградуированными штифтиками-указателями, определяют скорость ветра. В приборе имеются две доски: легкая (200 г) для измерения скоростей, не превышающих 20 м/с и тяжелая (800 г) для скоростей до 40 м/с. Приближенную скорость ветра можно определить, помножив размер штифтика на 2 (при пользовании легкой доской) или на 4 (при пользовании тяжелой доской). Флюгер для наблюдений устанавливают в открытом месте на столбе высотой 8 – 10 м. штифтик с буквой С (N) должен быть установлен на север по компасу или полуденной линии, то есть по меридиану данного места. На основании многолетних наблюдений выводятся закономерности направлений и скоростей воздушных потоков, составляющие особенности климато-погодных условий в той или иной местности. Эти справочные данные широко используются для различных, частью указанных выше целей, в том числе и в гигиенической практике, в частности, когда имеет место необходимость гигиенического контроля за планировкой и застройкой населенных мест. |

Анемометры. В санитарно-гигиенической практике наиболее широко используются портативные анемометры – чашечный анемометр

и

крыльчатый анемометр

(рисунок 20). Воспринимающая часть чашечного анемометра представляет собой вертушку из 4 полых полушарий (чашечек), закрепленную на металлической оси, нижний конец которой связан со счетным механизмом (тахометром). Стрелки на циферблате прибора показывают число оборотов полушарий вокруг оси: большая – число единиц и десятков, а две маленькие – число сотен и тысяч. Для включения и выключения счетчика оборотов на коробке прибора имеются рычаг и два кольца. В случае, если имеет место необходимость измерение движения воздуха на какой-либо высоте, прибор можно закрепить на шесте с помощью винта в нижней части. При этом для дистанционного включения и выключения счетчика на рычаге включения жестко закрепляется шнур и пропускается через кольца. Пометив концы шнура, можно включать и выключать счетчик.

| Порядок измерения скорости движения воздуха (ветра). Записывают показания всех стрелок (на малых циферблатах учитывают только целые деления). Устанавливают прибор на шесте или держат в вытянутых руках в зависимости от конкретных задач. При этом прибор должен находиться в строго вертикальном положении. Далее, выжидают 1 – 2 минуты, пока не наступит полное вращение вертушки, после чего шнуром или непосредственно ручками включают одновременно счетчик прибора и секундомер. Наблюдение ведется в течение 10 минут. После данной экспозиции включают счетчик и секундомер и вновь записывают показания стрелок счетчика. Затем вычисляют разность между двумя показаниями счетчика, делят эту величину на время наблюдения, выраженное в секундах, и получают число оборотов в 1 секунду. |

|

Эта величина приблизительно соответствует искомой скорости движения воздушного потока. Для получения более точной величины пользуются таблицей или графиком перевода числа оборотов в скорость. Таблица или график прилагаются к прибору.

Чашечный анемометр служит для определения средних скоростей ветра в пределах 1,0 – 2,0 м/с. с помощью данного прибора можно производить не только метеорологические наблюдения в открытой атмосфере, но и определять скорость движения воздушных потоков в вентиляционных системах, в частности, с целью гигиенической оценки эффективности вентиляции в помещениях и устройствах различного назначения.

Крыльчатый анемометр

по принципу работы идентичен предыдущему прибору. Однако в данном приборе имеются некоторые конструктивные особенности, повышающие его чувствительность и нижние пределы определения скорости движения воздушных потоков. Воспринимающей частью в крыльчатом анемометре служит мельничка (крыльчатка) из легких металлических лопастей, посаженных на соединенную со счетчиком оборотов горизонтальную ось.

При работе прибор ориентируется по потоку так, чтобы счетный механизм был позади потока относительно крыльчатки. Для преодоления инерции сопротивления прибора крыльчатке достаточно вращаться в холостую всего 0,5 минуты. Продолжительность наблюдения ограничивается 2 минутами. Порядок расчета скорости потока воздуха такой же, как у чашечного анемометра. С помощью крыльчатого анемометра представляется возможность измерять скорость воздушных потоков от 0,3 до 5,0 м/с.

Пример определения скорости движения воздуха чашечного анемометра.

На открытой рабочей площадке с целью изучения условий труда рабочих-строителей проведено одно из исследований скорости ветра в ряду намеченных программой многочисленных регулярных наблюдений. Снимаем исходные показания счетчика прибора. При этом стрелка, указывающая тысячи, находилась между цифрами 3 и 4 соответствующего циферблата. То есть, в данном случае записываем число целых тысяч – 3. Стрелка, показывающая сотни, находилась между цифрами соответствующего циферблата 5 и 6. Записываем за цифрой 3 следующую цифру, обозначающую число целых сотен, — 5. Большая стрелка показывала 76 делений. Записываем вслед за предыдущими двумя цифрами цифру 76, показывающую число отдельных оборотов оси прибора. Таким образом, исходная величина на счетчике составила 3576.

Далее в течение 10 минут производилось определение скорости ветра с одновременным включением счетчика прибора и секундомера. Через указанное время счетчик и секундомер были выключены. С помощью указанной выше методики снимаем новые показания прибора, которые составили 6123. время наблюдения в секундах – 10´60 = 600 с. таким образом, за 600 секунд ось прибора сделала 6123 оборота. Для определения количества оборотов за 1 с делим разность показаний счетчика на 600 : (6123 – 3576) : 600 = 2547 : 600 = 4,245 об./с. Если в исследованиях нет необходимости в чрезвычайной точности исследования, что имеет место в большинстве случаев, то найденную величину принимают за скорость движения воздуха в м/с. То есть, скорость движения воздуха в данном примере была равной 4,245 м/с. Если же, появилась необходимость в очень точном исследовании, то переводят по графику или таблице, прилагаемых к прибору, об./с. м/с.

Кататермометр. Данный прибор представляет собой особый спиртовый термометр со шкалой 35-38°С или 33-40°С. Поначалу кататермометр был сконструирован для измерения охлаждающего влияния температуры воздуха на тело человека. В дальнейшем было показано, что кататермометр не производит потери тепла с поверхности кожи человека, не учитывает влияния теплового излучения, которое оказывает значительное действие на тепловой обмен организма. В настоящее время применяется практически исключительно для измерения малых скоростей движения воздуха, хотя, пользуясь кататермометром, можно ориентировочно определить, с какими его показаниями при различных условиях производственной деятельности совпадает оптимальное самочувствие людей, и оценить охлаждающую способность метеорологических факторов (температуры и скорости движения воздуха).

| Рис. 21. Кататермометры шаровой (а ) и цилиндрический (кататермометр Хилла) ( б ) | В зависимости от конструкции кататермометры бывают цилиндрические (кататермометр Хилла) или шаровые (рисунок 21), представляют собой термометр, в котором верхний конец капиллярной трубки имеет расширение, которое частично заполняется спиртом при нагревании. Принцип того и другого кататермометров заключается в том, что скорость снижения температуры приборов зависит кроме температуры воздуха от скорости его движения. При работе с цилиндрическим кататермометром измеряют время снижения температуры с 38 до 35°С, с шаровым – с 38 до 35°С, 39 до 34°С, 40 до 38°С. причем нетрудно заметить, что средне значение указанных температурных перепадов всегда равно 36,5°С, то есть средней температуре человека. Это позволяло при первоначальном назначении приборов в какой-то степени имитировать охлаждающее воздействие воздуха на организм человека («охлаждающая способность воздуха»). В процессе охлаждения с 1 см2 поверхности резервуара кататермометров теряется постоянное количество тепла. Эта величина (катафактор) является константой (постоянной величиной) прибора и обозначается на каждом кататермометре в виде его постоянного фактора, выраженного в мкал/см2. Порядок работы с кататермометрами. Перед измерением кататермометр опускают в воду при температуре 65–80°С и держат, пока спирт заполнит не менее половины расширения капилляра. После этого кататермометр тщательно вытирают, вешают на штатив в точке измерения и по секундомеру устанавливают время охлаждения в указанных выше интервалах температур. Очень важно, чтобы кататермометр в период наблюдения находился в неподвижном состоянии, в противном случае будет имитироваться дополнительное движение воздуха. Измерения в одной точке повторяют несколько раз, отбрасывают первый результат, а из последующих выводят среднее значение величины охлаждения ( Н ). Вычисление величины охлаждения по цилиндрическому кататермометру производит по формуле: |

где (6)

Н

– искомая величина охлаждения, мкал;

F

– катафактор, мкал/см2;

а

– число секунд, в течение которых столбик спирта опустился с 38 до 35°С.

При работе с шаровым кататермометром, если наблюдения проводятся в температурном интервале 38-35°С, вычисление величины Н

производят по той же формуле, что и для цилиндрического кататермометра. При наблюдениях в других интервалах для вычисления

Н

пользуются формулой:

где (7)

Н

– искомая величина охлаждения, мкал;

– константа, мкал/см2´град.);

Т

1 –

Т

2 – интервалы температур в °С (40-33 или 39-34);

а

– число секунд, в течение которых столбик спирта опустился в соответствующих температурных интервалах. с 38 до 35°С.

По величине охлаждения (Н

) и значению температуры воздуха в период исследования скорость движения воздуха вычисляют по формулам:

для скорости движения воздуха < 1 м/с (до 0,6)

(8)

для скорости движения воздуха > 1 м/с (> 0,6)

(9)

В приведенных формулах приняты следующие условные обозначения:

V

– искомая скорость движения воздуха, м/с;

Н

– величина охлаждения сухого кататермометра, мкал;

Q

– разность между средней температурой тела (36,5°С) и температурой окружающего воздуха, °С;

0,20 и 0,40; 0,13 и 0,47 – эмпирические коэффициенты.

Пример определения скорости движения воздуха с помощью шарового кататермометра.

Исследователем проводилось определение скорости движения воздуха в учебной аудитории №2 кафедры гигиены ГОУ ВПО «ВГМУ Росздрава» с помощью шарового кататермометра при температуре воздуха в период наблюдения 20°С. катафактор (

F

) прибора – 573 мкал/см2. Первый результат измерения времени падения температуры прибора с 40 до 33°С, как указывалось выше, был отброшен. Последующие три измерения показали соответственно время 210, 221 и 205 секунд. При расчете среднего времени получается результат: (210 + 221 + 205) : 3 = 636 : 3 = 212 с.

Далее, подставляя в формулу для шарового кататермометра соответствующие значения, определяем величину охлаждения H

:

мкал.

Находим величину , которая будет равна:

Скорость движения воздуха в учебной аудитории < 1 м/с, так как H/Q < 0,6. Подставляем найденные величины в соответствующую, указанную выше формулу, и рассчитываем скорость движения воздуха:

м/с.

Для ускоренных и приближенных расчетов скорости движения воздуха можно пользоваться специальными таблицами (таблицы 10 и 11). Если исследования проводились в условиях, представленных в предыдущем примере, где величина H/Q

была равной 0,38, то на пересечении горизонтальной прямой, соответствующей указанной величине, с колонкой, соответствующей 20°С, находим результат по таблице – 0,239 м/с.

Таблица 10

Флюгер Вильде (рисунок 19). Данный прибор предназначен для использования на метеорологических станциях с целью многолетних постоянных наблюдений в различных регионах за направлениями и скорости ветров. Следует учитывать, что фиксируемые данные на метеорологических станциях, расположенных в различных местностях, должны быть сравнимыми. Это условие предполагает использование только серийно выпускаемых флюгеров, имеющих строго однотипное устройство.

| Рис. 19. Флюгер Вильде | Устройство серийного флюгера представлено на рисунке. Как видно из рисунка, направление движения воздушных потоков определяется с помощью флюгарки – пластинки клиновидной формы с противовесом. Направление ветра фиксируется с помощью муфты с жестко закрепленными прутиками (штифтиками) – указателями румбов. При вращении флюгарки доска для определения скорости ветра всегда принимает положение, перпендикулярное направлению ветра, и под давлением последнего отклоняется от отвесного положения на тот или иной угол. По положению отклонения доски, пользуясь отградуированными штифтиками-указателями, определяют скорость ветра. В приборе имеются две доски: легкая (200 г) для измерения скоростей, не превышающих 20 м/с и тяжелая (800 г) для скоростей до 40 м/с. Приближенную скорость ветра можно определить, помножив размер штифтика на 2 (при пользовании легкой доской) или на 4 (при пользовании тяжелой доской). Флюгер для наблюдений устанавливают в открытом месте на столбе высотой 8 – 10 м. штифтик с буквой С (N) должен быть установлен на север по компасу или полуденной линии, то есть по меридиану данного места. На основании многолетних наблюдений выводятся закономерности направлений и скоростей воздушных потоков, составляющие особенности климато-погодных условий в той или иной местности. Эти справочные данные широко используются для различных, частью указанных выше целей, в том числе и в гигиенической практике, в частности, когда имеет место необходимость гигиенического контроля за планировкой и застройкой населенных мест. |

Анемометры. В санитарно-гигиенической практике наиболее широко используются портативные анемометры – чашечный анемометр

и

крыльчатый анемометр

(рисунок 20). Воспринимающая часть чашечного анемометра представляет собой вертушку из 4 полых полушарий (чашечек), закрепленную на металлической оси, нижний конец которой связан со счетным механизмом (тахометром). Стрелки на циферблате прибора показывают число оборотов полушарий вокруг оси: большая – число единиц и десятков, а две маленькие – число сотен и тысяч. Для включения и выключения счетчика оборотов на коробке прибора имеются рычаг и два кольца. В случае, если имеет место необходимость измерение движения воздуха на какой-либо высоте, прибор можно закрепить на шесте с помощью винта в нижней части. При этом для дистанционного включения и выключения счетчика на рычаге включения жестко закрепляется шнур и пропускается через кольца. Пометив концы шнура, можно включать и выключать счетчик.

| Порядок измерения скорости движения воздуха (ветра). Записывают показания всех стрелок (на малых циферблатах учитывают только целые деления). Устанавливают прибор на шесте или держат в вытянутых руках в зависимости от конкретных задач. При этом прибор должен находиться в строго вертикальном положении. Далее, выжидают 1 – 2 минуты, пока не наступит полное вращение вертушки, после чего шнуром или непосредственно ручками включают одновременно счетчик прибора и секундомер. Наблюдение ведется в течение 10 минут. После данной экспозиции включают счетчик и секундомер и вновь записывают показания стрелок счетчика. Затем вычисляют разность между двумя показаниями счетчика, делят эту величину на время наблюдения, выраженное в секундах, и получают число оборотов в 1 секунду. | Рис. 20. Анемометры чашечный (а ) и крыльчатый ( б ) |

Эта величина приблизительно соответствует искомой скорости движения воздушного потока. Для получения более точной величины пользуются таблицей или графиком перевода числа оборотов в скорость. Таблица или график прилагаются к прибору.

Чашечный анемометр служит для определения средних скоростей ветра в пределах 1,0 – 2,0 м/с. с помощью данного прибора можно производить не только метеорологические наблюдения в открытой атмосфере, но и определять скорость движения воздушных потоков в вентиляционных системах, в частности, с целью гигиенической оценки эффективности вентиляции в помещениях и устройствах различного назначения.

Крыльчатый анемометр

по принципу работы идентичен предыдущему прибору. Однако в данном приборе имеются некоторые конструктивные особенности, повышающие его чувствительность и нижние пределы определения скорости движения воздушных потоков. Воспринимающей частью в крыльчатом анемометре служит мельничка (крыльчатка) из легких металлических лопастей, посаженных на соединенную со счетчиком оборотов горизонтальную ось.

При работе прибор ориентируется по потоку так, чтобы счетный механизм был позади потока относительно крыльчатки. Для преодоления инерции сопротивления прибора крыльчатке достаточно вращаться в холостую всего 0,5 минуты. Продолжительность наблюдения ограничивается 2 минутами. Порядок расчета скорости потока воздуха такой же, как у чашечного анемометра. С помощью крыльчатого анемометра представляется возможность измерять скорость воздушных потоков от 0,3 до 5,0 м/с.

Пример определения скорости движения воздуха чашечного анемометра.

На открытой рабочей площадке с целью изучения условий труда рабочих-строителей проведено одно из исследований скорости ветра в ряду намеченных программой многочисленных регулярных наблюдений. Снимаем исходные показания счетчика прибора. При этом стрелка, указывающая тысячи, находилась между цифрами 3 и 4 соответствующего циферблата. То есть, в данном случае записываем число целых тысяч – 3. Стрелка, показывающая сотни, находилась между цифрами соответствующего циферблата 5 и 6. Записываем за цифрой 3 следующую цифру, обозначающую число целых сотен, — 5. Большая стрелка показывала 76 делений. Записываем вслед за предыдущими двумя цифрами цифру 76, показывающую число отдельных оборотов оси прибора. Таким образом, исходная величина на счетчике составила 3576.

Далее в течение 10 минут производилось определение скорости ветра с одновременным включением счетчика прибора и секундомера. Через указанное время счетчик и секундомер были выключены. С помощью указанной выше методики снимаем новые показания прибора, которые составили 6123. время наблюдения в секундах – 10´60 = 600 с. таким образом, за 600 секунд ось прибора сделала 6123 оборота. Для определения количества оборотов за 1 с делим разность показаний счетчика на 600 : (6123 – 3576) : 600 = 2547 : 600 = 4,245 об./с. Если в исследованиях нет необходимости в чрезвычайной точности исследования, что имеет место в большинстве случаев, то найденную величину принимают за скорость движения воздуха в м/с. То есть, скорость движения воздуха в данном примере была равной 4,245 м/с. Если же, появилась необходимость в очень точном исследовании, то переводят по графику или таблице, прилагаемых к прибору, об./с. м/с.

Кататермометр. Данный прибор представляет собой особый спиртовый термометр со шкалой 35-38°С или 33-40°С. Поначалу кататермометр был сконструирован для измерения охлаждающего влияния температуры воздуха на тело человека. В дальнейшем было показано, что кататермометр не производит потери тепла с поверхности кожи человека, не учитывает влияния теплового излучения, которое оказывает значительное действие на тепловой обмен организма. В настоящее время применяется практически исключительно для измерения малых скоростей движения воздуха, хотя, пользуясь кататермометром, можно ориентировочно определить, с какими его показаниями при различных условиях производственной деятельности совпадает оптимальное самочувствие людей, и оценить охлаждающую способность метеорологических факторов (температуры и скорости движения воздуха).

| Рис. 21. Кататермометры шаровой (а ) и цилиндрический (кататермометр Хилла) ( б ) | В зависимости от конструкции кататермометры бывают цилиндрические (кататермометр Хилла) или шаровые (рисунок 21), представляют собой термометр, в котором верхний конец капиллярной трубки имеет расширение, которое частично заполняется спиртом при нагревании. Принцип того и другого кататермометров заключается в том, что скорость снижения температуры приборов зависит кроме температуры воздуха от скорости его движения. При работе с цилиндрическим кататермометром измеряют время снижения температуры с 38 до 35°С, с шаровым – с 38 до 35°С, 39 до 34°С, 40 до 38°С. причем нетрудно заметить, что средне значение указанных температурных перепадов всегда равно 36,5°С, то есть средней температуре человека. Это позволяло при первоначальном назначении приборов в какой-то степени имитировать охлаждающее воздействие воздуха на организм человека («охлаждающая способность воздуха»). В процессе охлаждения с 1 см2 поверхности резервуара кататермометров теряется постоянное количество тепла. Эта величина (катафактор) является константой (постоянной величиной) прибора и обозначается на каждом кататермометре в виде его постоянного фактора, выраженного в мкал/см2. Порядок работы с кататермометрами. Перед измерением кататермометр опускают в воду при температуре 65–80°С и держат, пока спирт заполнит не менее половины расширения капилляра. После этого кататермометр тщательно вытирают, вешают на штатив в точке измерения и по секундомеру устанавливают время охлаждения в указанных выше интервалах температур. Очень важно, чтобы кататермометр в период наблюдения находился в неподвижном состоянии, в противном случае будет имитироваться дополнительное движение воздуха. Измерения в одной точке повторяют несколько раз, отбрасывают первый результат, а из последующих выводят среднее значение величины охлаждения ( Н ). Вычисление величины охлаждения по цилиндрическому кататермометру производит по формуле: |

где (6)

Н

– искомая величина охлаждения, мкал;

F

– катафактор, мкал/см2;

а

– число секунд, в течение которых столбик спирта опустился с 38 до 35°С.

При работе с шаровым кататермометром, если наблюдения проводятся в температурном интервале 38-35°С, вычисление величины Н

производят по той же формуле, что и для цилиндрического кататермометра. При наблюдениях в других интервалах для вычисления

Н

пользуются формулой:

где (7)

Н

– искомая величина охлаждения, мкал;

– константа, мкал/см2´град.);

Т

1 –

Т

2 – интервалы температур в °С (40-33 или 39-34);

а

– число секунд, в течение которых столбик спирта опустился в соответствующих температурных интервалах. с 38 до 35°С.

По величине охлаждения (Н

) и значению температуры воздуха в период исследования скорость движения воздуха вычисляют по формулам:

для скорости движения воздуха < 1 м/с (до 0,6)

(8)

для скорости движения воздуха > 1 м/с (> 0,6)

(9)

В приведенных формулах приняты следующие условные обозначения:

V

– искомая скорость движения воздуха, м/с;

Н

– величина охлаждения сухого кататермометра, мкал;

Q

– разность между средней температурой тела (36,5°С) и температурой окружающего воздуха, °С;

0,20 и 0,40; 0,13 и 0,47 – эмпирические коэффициенты.

Пример определения скорости движения воздуха с помощью шарового кататермометра.

Исследователем проводилось определение скорости движения воздуха в учебной аудитории №2 кафедры гигиены ГОУ ВПО «ВГМУ Росздрава» с помощью шарового кататермометра при температуре воздуха в период наблюдения 20°С. катафактор (

F

) прибора – 573 мкал/см2. Первый результат измерения времени падения температуры прибора с 40 до 33°С, как указывалось выше, был отброшен. Последующие три измерения показали соответственно время 210, 221 и 205 секунд. При расчете среднего времени получается результат: (210 + 221 + 205) : 3 = 636 : 3 = 212 с.

Далее, подставляя в формулу для шарового кататермометра соответствующие значения, определяем величину охлаждения H

:

мкал.

Находим величину , которая будет равна:

Скорость движения воздуха в учебной аудитории < 1 м/с, так как H/Q < 0,6. Подставляем найденные величины в соответствующую, указанную выше формулу, и рассчитываем скорость движения воздуха:

м/с.

Для ускоренных и приближенных расчетов скорости движения воздуха можно пользоваться специальными таблицами (таблицы 10 и 11). Если исследования проводились в условиях, представленных в предыдущем примере, где величина H/Q

была равной 0,38, то на пересечении горизонтальной прямой, соответствующей указанной величине, с колонкой, соответствующей 20°С, находим результат по таблице – 0,239 м/с.

Таблица 10

Что такое воздуховод?

Воздуховод – основной элемент системы воздухораспределения . Представляет собой совокупность металлических или пластиковых труб, размещённых для обеспечения воздушного баланса. Принцип работы воздуховода заключается в подаче и вытяжке воздуха с помощью специальных вентиляторов.

Базовые характеристики воздуховода:

- форма (круглая или прямоугольная);

- площадь сечения;

- жесткость (гибкие, полугибкие и жесткие).

От этих характеристик зависит производительность системы вентиляции и её функциональность в целом.

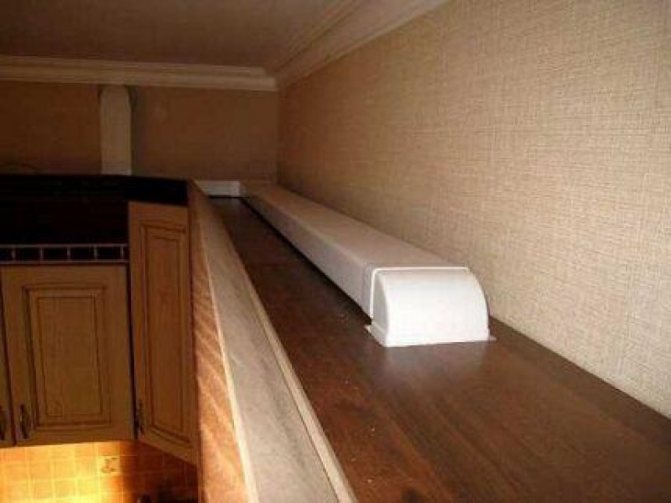

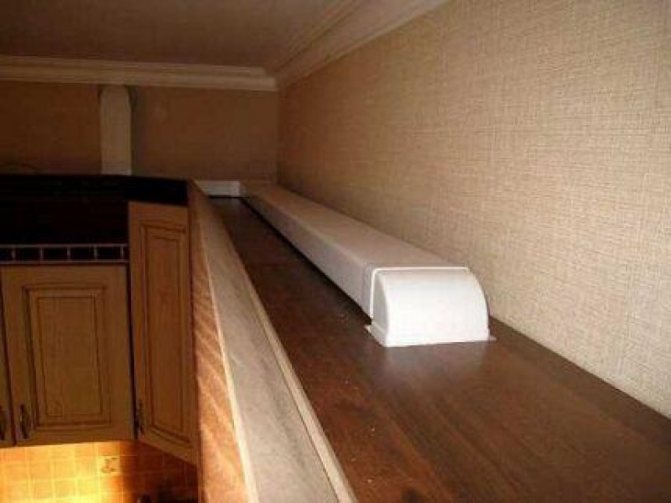

Выбирайте воздуховод с прямоугольным сечением, если вам важно сделать его незаметным. Такой воздуховод легко спрятать на верхней поверхности шкафов

Правильный подбор параметров воздуховода с учетом всех особенностей помещения обеспечит его длительную и эффективную работу.

Измерение скорости и расхода воздуха

При выполнении измерений важно правильно подобрать приборы и методики, а также соблюдать процедуры выполнения замеров.

Приборы используемые для измерений

Чаще всего применяются следующие виды контрольно-измерительных приборов:

Многие приборы в этом списке довольно дорогие и редкие. Их можно арендовать и провести замеры самостоятельно, но лучше вызвать опытного инженера-наладчика, который знает все нюансы выполнения измерительных работ.

Трубка Пито применяется в комплекте с датчиками. Это простой в использовании прибор. Трубка выводится открытым концом навстречу потоку воздуха, а другой её конец присоединяется к манометру

Измерение скорости необходимо не только для выполнения расчетов, но также для контроля гигиенических параметров воздуха в помещении. В течение некоторого промежутка времени неизбежно происходит загрязнение вентиляционных каналов и воздуховодов.

В таких случаях соединения могут разгерметизироваться, производительность оборудования снижается. Кроме того, замеры необходимы при плановом обслуживании, чистке и ремонте системы вентиляции.

При выполнении измерений нужно соблюдать ряд правил. Во-первых, скорость воздуха регламентируется строительным нормами и стандартами. Необходимо ориентироваться на эти значения.

Допускаются небольшие отклонения от этих параметров при наличии особых технических обстоятельств. Например, при установке оборудования, выполнении ремонтных работ и т.д.

Во-вторых, при выполнении замеров необходимо учитывать также нормы сопутствующих факторов – уровни шума и вибрации, которые указаны в регламентирующих документах.

Превышение этих норм говорит о недочетах системы вентиляции. Скорость воздуха не должна оказывать никакого влияния на эти показатели.

Методы выполнения замеров расхода воздуха

На этапе пусконаладки обязательно нужно выполнить замеры объемного расхода воздуха в системе вентиляции и кондиционирования. Это обеспечит возможность качественной настройки системы и её бесперебойной работы.

Такие замеры выполняются непосредственно в воздуховоде или на входной решетке. Существует несколько несложных методик.

Измерения на потолочных диффузорах

Чаще всего для замеров по этой методике применяется болометр . Необходимо закрыть диффузор , а верхний конфузор приложить к потолку. Нужно замерить как общий объем вытяжки воздуха из помещения , так и приточный поток .

Болометр отличается высокой точностью за счет того, что встроенный в него выпрямитель потока снижает вероятность погрешности. Несмотря на то, что прибор смотрится громоздко, он довольно легкий — его вес не более 3 кг

В некоторых источниках для измерений рекомендуется использовать зонд, вставляя его в промежуток между ламелями диффузора для получения усредненного результата.

Этот подход неэффективен по двум причинам:

Таким образом, не стоит тратить свое время на излишние манипуляции с зондом. Есть куда более простые и точные способы замеров.

Есть еще один способ выполнения измерений по этой методике. Он предусматривает наличие прямого участка и равномерного потока. Замеры выполняются через предварительно проделанные отверстия.

Этот способ отличается высокой точностью, но для его реализации не всегда есть условия. Не везде есть прямые участки, иногда невозможно подготовить два отверстия для замеров. А еще, для реализации этого способа нужно несколько человек: один должен выполнять замеры, второй – держать стремянку и так далее.

Учитывая все вышесказанное, если нужно получить быстрый и точный результат, не прилагая излишних усилий – воспользуйтесь болометром .

Замеры на вентиляционной решетке

Для выполнения контрольно-измерительных операций по этой методике применяется термоанемометр с крыльчаткой от 60 до 100 мм в диаметре. Крыльчатка должна быть сопоставима с габаритами решетки.

Термоанемометр – многофункциональный прибор, который может применяться не только для измерения скорости воздуха, но также и для замеров других параметров. Такое устройство будет очень полезным в доме. Приобретая термоанемометр, лучше остановиться на приборе, в котором есть функция анализа и документирования данных

Это метод предусматривает высокую точность результатов, а количество выполняемых замеров при этом минимально. Для того, чтобы обеспечить доступ к труднодоступным местам, можно использовать специальный удлинитель или телескопический зонд.

Измерения в воздуховоде

Для выполнения замеров используется специально проделанное рабочее отверстие в стенке канала воздуховода.

Важно соблюдать следующие условия:

- размер сечения этого отверстия должен в точности соответствовать диметру зонда;

- место для замеров нужно подбирать тщательно. Отверстие сверлится только на прямом участке, длина которого должна составлять не менее 5 диаметров воздуховода. Располагать отверстие надо так, чтобы расстояние до него равнялось 3 диаметрам, а после него — 2 диаметрам трубы.

В случае выполнения измерений внутри воздуховода, нужно использовать прибор с крыльчаткой диаметром от 16 до 25 мм. Если воздуховод располагается высоко, на помощь придет телескопический зонд или удлинитель.