Смесь оксидов железа, образовывающаяся при взаимодействии кислорода с раскалённым металлом, имеет обобщённое название — железная окалина. Она состоит из Fe3O4, FeO и Fe2O3 (магнетита, вьюстита и гематита соответственно) и представлена двумя легкоотделяемыми друг от друга слоями. При их суммарной толщине до 40 нм окалина невидима невооружённому взгляду, свыше 40 и до 500 нм — выдаёт себя цветами побежалости (радужным отливом). Постоянный же окрас появляется, если слой железной окалины на металле превышает 500 нм.

Состав

Наружный слой оксида железа — гематит. Он обладает большой твёрдостью (1030 ед. по шкале Виккерса), абразивностью и очень плохо растворяется в кислотах. Под ним в условиях частичной нехватки кислорода формируется более мягкий и почти нерастворимый в кислотах магнетит. Ближе всего к металлу находится рыхлый и мягкий вьюстит, который легко поддается устранению механическим путём или кислотным травлением.

Толщина каждого из трёх слоёв зависит от температуры обработки стали. Так, при превышении порога в 570 °C образуется чётко выраженная трёхслойная структура окалины. Дальнейшее повышение температуры ведёт к увеличению толщины вьюстита. Если же сталь обрабатывается при температурах ниже 570 °C, то в составе окалины преобладают магнетит и гематит.

По цвету железной окалины можно определить температуру обработки стали. Так, при температуре в 700–750 °C в составе окалины больше гематита, из-за чего она приобретает рыжевато-красный оттенок. Образовавшийся при высокотемпературном (900–1000 °C) прокате слой оксидов из-за более высокого процента вьюстита становится чёрным.

Особенности

Твёрдость окалины сочетается с её хрупкостью, из-за чего вкрапления оксида внутри структуры металла резко понижают его эксплуатационные характеристики. По этой же причине железная окалина не может быть использована в качестве защитного покрытия, хоть она и не взаимодействует с кислородом. Более того, в месте скола оксидов наблюдается усиленное окисление стали, что происходит из-за разности потенциалов окалины и стали. По этой причине её удаляют с готового проката.

Читать также: Кирпич своими руками чертеж станка

Удаление окалины

Слой оксидов железа с прокатной стали удаляют со стальной заготовки несколькими способами.

Это очистка:

- механическая;

- химическая;

- электрохимическая.

Возможно также сочетание вариантов.

Механическое воздействие на прокат сводится к пропуску проволоки или листа с окалиной через ряд роликов. При этом достигается частое изгибание заготовки, под воздействием которого железная окалина рассыпается на отдельные чешуйки и осыпается с металла. Для финишной очистки могут быть использованы абразивы, наждачные ленты, щётки из проволоки.

Достоинством этой технологии является сравнительная дешевизна и экологичность. Но поскольку отказ от смазки при такой обработке нецелесообразен, это приводит к замасливанию железной окалины, что затрудняет дальнейшую её переработку.

Химический и электрохимический способы очистки стали называют травлением. Для этих целей используются серная и соляная кислоты, реже — фосфорная, азотная, плавиковая или их смесь. Главными недостатками такого способа является одноразовое использование травильных растворов (не восстанавливаются) и низкий спрос на побочный продукт преобразования окалины — железный купорос. По этой причине травление применяется довольно редко, и ему обычно предшествует механическая очистка проката от окалины.

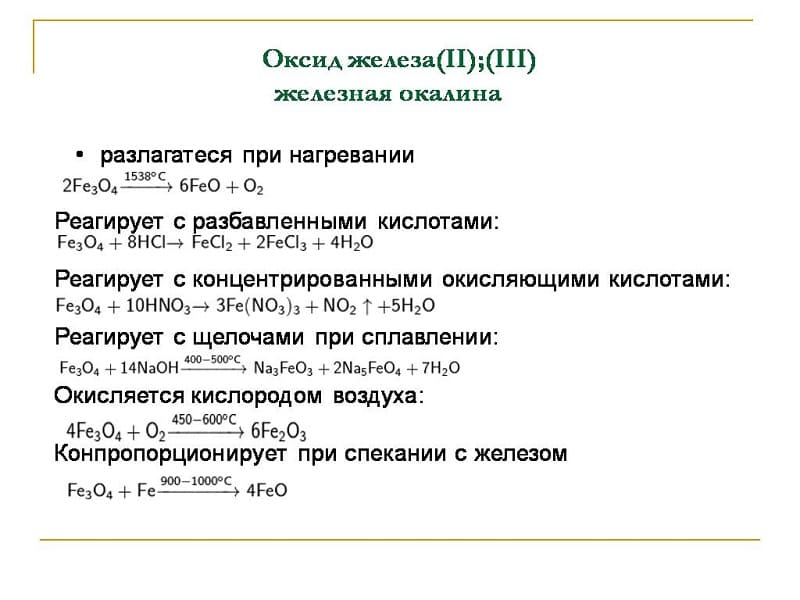

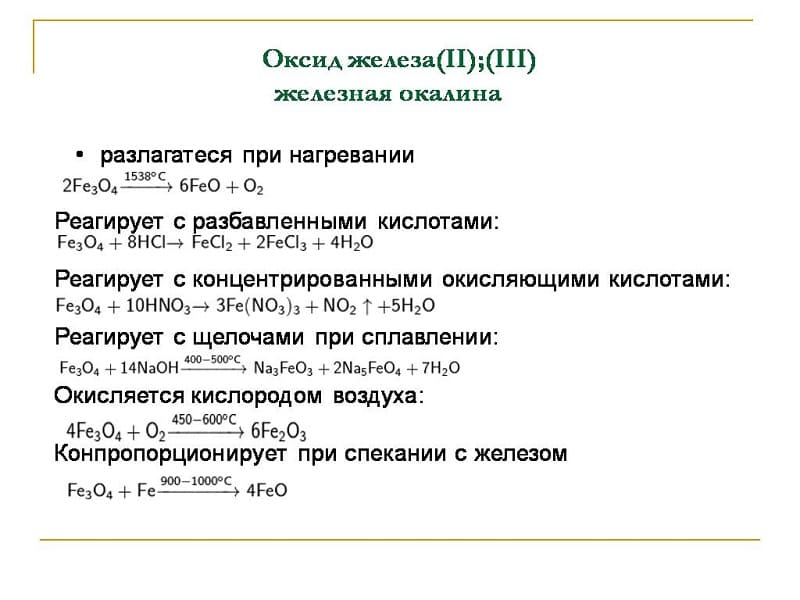

Химические свойства

- Разлагается при нагревании:

2Fe3O4 →1538oC 6FeO + O2

- Реагирует с разбавленными кислотами:

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

- Реагирует с концентрированными окисляющими кислотами:

Fe3O4 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO2↑ + 5H2O

- Реагирует с щелочами при сплавлении:

Fe3O4 + 14NaOH →400−500oC Na4FeO3 + 2Na5FeO4 + 7H2O

- Окисляется кислородом воздуха:

4Fe3O4 + O2 →450−600oC 6Fe2O3

- Восстанавливается водородом и монооксидом углерода:

Fe3O4 + 4H2 →1000oC 3Fe + 4H2O Fe3O4 + 4CO →700oC 3Fe + 4CO2

- Конпропорционирует при спекании с железом:

Fe3O4 + Fe →900−1000oC 4FeO

Применение окалины

Опытными кузнецами давно было примечено повышение сопротивляемости металла коррозии при формировании на нём тонкого слоя окалины. Сейчас же воронение оружейной стали используется лишь в качестве декоративной отделки. Её цвет зависит от способа обработки (кислота, щёлочь, температура) и толщины оксидной плёнки, составляющей от 1 до 10 мкм.

Прокатная окалина, удельный вес которой достигает 3% от общего веса готовых изделий, является ценным сырьём для металлургического производства за счёт высокого содержания (до 75%) в ней железа. Основное направление её переработки — очистка от примесей и восстановление, после которого она превращается в низкоуглеродистую сталь.

Некоторые составы окалины успешно применяются в качестве красящих пигментов и активно используются в строительстве. Также из окалины производится железный порошок, применяемый в металлургии, при изготовлении самонагревающихся смесей и даже в пищевой промышленности.

Химический состав этого отхода металлургической промышленности стандартизирован. Её стоимость может колебаться в зависимости от преобладания определённых видов окислов и количества примесей. Усреднённая цена на начало 2022 года составляла 50 американских долларов за тонну железной окалины.

Оцените статью:

Рейтинг: 0/5 — 0 голосов

Влияние окалины на формирование качественных характеристик поверхностного слоя горячекатаной полосы

Качеству горячекатаной продукции уделяется серьезное внимание на всех этапах производства. В результате аналитического исследования источников выявлено, что множество авторов сводят проблемы качества горячекатаного проката к наличию окалины на его поверхности, на которое влияет: – качество оборудования МНЛЗ и его соответствие уровню развития используемой технологии; – качество непрерывнолитой заготовки; – состояние нагревательных устройств и технологии нагрева НЛЗ перед прокаткой; – эффективность окалиновзламывающих устройств; – состояние поверхности прокатных валков; – мониторинг качества поверхности металла на всех этапах технологической цепочки

Существенное влияние на качество НЛЗ и горячекатаной полосы оказывает наличие окалины на их поверхностях, которая на стадии производства НЛЗ формируется при взаимодействии раскаленного металла с воздухом, охлаждающей жидкостью и паром, а на стадии горячей прокатки при нагревании заготовок в методических печах при взаимодействии с кислородом и другими газами-окислителями, содержащимися в печной атмосфере, и непосредственно на прокатном стане при контакте с окружающей средой (воздух, водяной пар) в меж-клетьевых пространствах и на отводящем рольганге.

В зависимости от применяемого оборудования и технологии количество образуемой на поверхности металла окалины может достигать 1-2 %, что в масштабах страны составляет 500-1000 тысяч тонн в год и фактически соответствует годовому объему производства стали на металлургическом заводе средней мощности .

Производство непрерывнолитой заготовки, прокатка, ковка, горячая объемная штамповка и другие технологические процессы обработки, связанные с нагревом и охлаждением железа и стали на воздухе или в продуктах сгорания топлива сопровождаются окислением обрабатываемых металлов и сплавов. При окислении, которое особенно интенсивно протекает при температурах, превышающих 600 С, поверхность стали покрывается продуктами газовой коррозии — окалиной .

К наиболее значительным работам по изучению окалинообразования следует отнести монографии В. И. Архарова , И. Н. Францевича, Р. Ф. Войтовича, В. А. Лавренко , О. Кубашевского и В. Гопкинса , работы Ж. Бенара, Ж. Валаней, Ж. Пайдасси . Однако механические свойства окалины в этих работах не рассматриваются, а лишь указывается на необходимость их исследования. Изучению свойств окалины применительно к условиям обработки металлов давлением посвящены работы В. Н. Рудбаха и С. М. Сафонова , В.М. Темлян-цева и Н.В. Темлянцева .

Исследования механических и физических свойств отдельных составляющих фаз окалины проведены авторами .

Окалина, образующаяся на углеродистых и низколегированных сталях, состоит, как правило, из трех слоев, которые приближенно соответствуют закиси FeO (вюстит), окиси железа Fe2O3 (гематит) и магнетиту Fe3O4 . Двусторонняя диффузия реагентов в слое вюстита проявляется в разделении его на два подслоя .

Последовательность в расположении слоев разных фаз в окалине соответствует последовательности этих фаз на диаграмме состояния железо-кислород . При наличии стали легирующих элементов кремния, молибдена и ванадия на ее поверхности при высоких температурах образуются соединения Fe2SiO4 (фаялит), MnO3 и V2O5, которые относятся к труднотравимым . Сцепление окалины с окисляемой металлической поверхностью при горячей обработке давлением играет важную роль. С одной стороны, прочное сцепление окалины уменьшает окисление стали во время нагрева заготовок в печах и при их последующей обработке; с другой стороны, затрудняет удаление окалины в процессе деформации, а также перед последующей деформацией заготовок в холодном состоянии или другими видами обработки, что приводит к ухудшению качества поверхности изделий и повышает износ инструмента.

В работах подробно рассмотрены основные случаи образования поверхности отрыва окалины от металла при различном состоянии слоя окалины на границе раздела.

В общем случае можно выделить три характерных типа строения поверхности раздела окалина-сталь (Рисунок 1.1): слоевой (послойный), зернограничный и сталагмитообразный (от греческого stalagma – капля) .

В случае слоевого типа строения между металлом и окалиной имеется резкая граница раздела. При таком строении при деформации металла в процессе прокатки окалина отделяется достаточно легко. Слоевой тип поверхности раздела наблюдается после сравнительно низкотемпературного (до 1000-1050С) нагрева сталей, не содержащих легирующих элементов, способных образовывать легкоплавкие соединения, например углеродистых, хромистых и др.

Что ждет пациента дальше

Доктором была удалена окалина в глазу. Что делать дальше? Необходимо пройти противовоспалительное лечение. С этой целью офтальмологи назначают антибактериальные лекарства, а также нестероидные противовоспалительные медикаменты. Рекомендуемый специалистами курс длится пять дней. Можно использовать антибактериальные препараты в мазевой форме. В случае глубокой окалины доктором назначаются НПВС и внутрь.

Процесс заживления роговицы занимает обычно 7-14 дней. Нередки случаи образования эпителиального полупрозрачного помутнения. В случае локализации чужеродной частицы в центре роговицы может зайти речь о снижении зрения.

Процесс образования

Рассматриваемое покрытие продемонстрировано продуктом окисления металла. Его формирование связано с большими температурами и происходит во время обработки металла температурой либо давлением. Прокат во всяком случае покрыт окисным слоем. Он образуется на чистом воздухе в сухих условиях в виде пленок. С самого начала они незаметны даже под микроскопом. Под термическим влиянием толщина окисного слоя увеличивается до заметных размеров. Металлической окалиной называют толстое покрытие, формирующееся при термическом влиянии в условиях открытого воздуха.

Они предоставлены гематитом, магнетитом, вюститом. Первые два оксида железа отличаются высокой плотностью и соединены переходной структурой. Вюстит наоборот представлен пористым соединением. От вышеназванных оксидов он выделяется большей диффузинной проницаемостью. Вюстит имеет с ними непрочную связь.

Структура металлической оксидной пленки устанавливается окружающими условиями и температурой. Так, в кислородосодержащей обстановке при нагревании более 570 °C и быстром охлаждении сформировывается трехслойное покрытие. Слой находящийся с внешней стороны предоставлен гематитом, следующий – магнетитом и внутренний – вюститом. Как было отмечено, первые два имеют кристаллическую структуру и прочно связаны. Слой находящийся внутри структуры с порами непрочно соприкасается с ними. Это обуславливает небольшое электросопротивление металлической оксидной пленки и не тяжелое ее отслаивание.

Так, при меньшем нагреве слой вюстита выходит тонким. В случае формирования металлической окалины при большой концентрации пара либо окислов углерода при небольшом количестве кислорода и температурах более 1000 °C гематит востанавливается, благодаря чему отсутствует в составе. Аналогичным образом, соотношение слоев напрямую устанавливается температурой. Так, при 700 °C толщина вюстита составляет 100 мкм, тогда как для магнетита и гематита – 10 и 1 мкм исходя из этого. Иначе говоря состав металлической окалины в большей мере зависит от температуры. Так, при 700-900 °C она предоставлена практически на 90% вюститом, приблизительно на 10% магнетитом и менее чем на 1% гематитом. При большем нагреве и избытке кислорода происходит замещение вюстита гематитом.

Во всяком случае формирование слоев металлической окалины происходит постепенно в согласии с их расположением. При охлаждении вюстит утрачивает стойкость и распадается до железа и гематита. Ввиду этого пленка приобретает гематит-магнетитовый состав. При восстановлении гематит и магнетит переходят в железо и воду. Стало быть, в результате выходит прокатная окалина, которая состоит из железа.

Выше приведены главные закономерности и факторы появления металлической окалины. В условиях в промышленности процесс ее образования очень сложен и может происходить много раз.

Доменный процесс производства чугуна

Доменный процесс производства чугуна составляют следующие стадии:

а) подготовка (обжиг) сульфидных и карбонатных руд — перевод в оксидную руду:

FeS2→Fe2O3 (O2,800°С, -SO2) FeCO3→Fe2O3 (O2,500-600°С, -CO2)

б) сжигание кокса при горячем дутье:

С(кокс) + O2 (воздух) →СO2 (600—700°С) СO2 + С(кокс) ⇌ 2СО (700—1000 °С)

в) восстановление оксидной руды угарным газом СО последовательно:

Fe2O3→(CO)

(FeIIFe2III)O4

→(CO)

FeO

→(CO)

Fe

г) науглероживание железа (до 6,67 % С) и расплавление чугуна:

Fе(т)→(C(кокс)

900—1200°С)

Fе(ж) (чугун, t пл 1145°С)

В чугуне всегда в виде зерен присутствуют цементит Fe2С и графит.

Почему нужно как можно скорее убрать инородное тело?

Любой попавший в глаз предмет, не зависимо от размеров и происхождения, подлежит обязательному и как можно более быстрому удалению по следующим соображениям:

- Любой предмет из окружающей среды заражен микроорганизмами, является потенциальным источником инфекции, которая хорошо развивается во влажной среде глаза.

- Возникшее воспаление в наружных оболочках может легко распространиться на глубокие глазные ткани;

- Инородное тело травмирует глазную ткань, защитная система организма автоматически пытается избавиться и отграничиться от него. К глазу усиливается приток крови, лимфы, защитных клеток, возникает уплотнение и помутнение тканей, резкое снижение зрения;

- Металлические инородные тела, вступая в реакцию с глазной влагой, образуют опасные окислы, которые оказывают токсическое воздействие на ткани глаза, изменяют их структуру, вызывая резкое падение зрения вплоть до атрофии сетчатки.

Даже застрявшее маленькая соринка, песчинка в оболочке век может привести к воспалению конъюнктивально-хрящевого слоя, деформации хряща и всего века, к его завороту и потере функции, что потребует сложной пластической операции.