Латунь, которая хорошо известна и активно применяется уже на протяжении многих лет, является сплавом меди с цинком. Изобретателем этого материала с целым рядом уникальных характеристик считается англичанин Джеймс Эмерсон, который и запатентовал его в 1781 году.

Латунный металлопрокат отличается хорошей коррозионной стойкостью и высокой прочностью

Элементы состава

Основу латуни составляют медь и цинк. В наиболее традиционном составе такого сплава медь содержится в количестве 70%, а цинк – 30%. Существуют марки технической латуни, в составе которой цинк содержится в количестве 48–50 процентов. Что характерно, больше 50% цинка, используемого для производства латунных сплавов, получают из отходов данного металла.

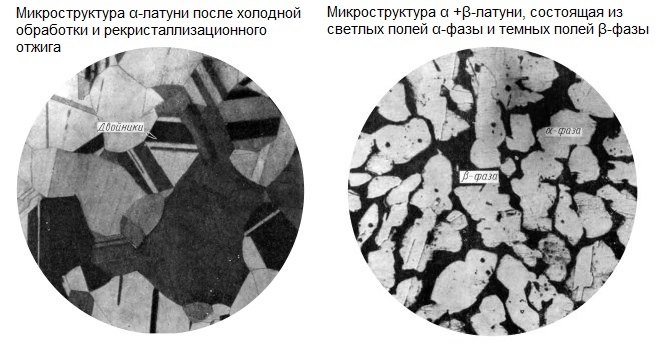

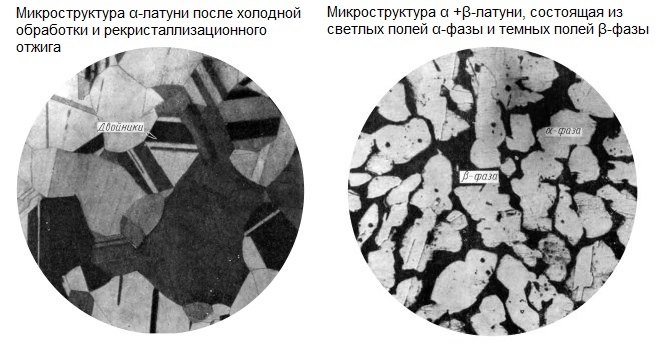

В зависимости от особенностей внутренней структуры различают латуни альфа- и альфа-бета-типа, которые также называют одно- и двухфазными.

Их основные отличия заключаются в следующем.

- В химическом составе латунных сплавов, относящихся к альфа-типу, содержится 35% цинка.

- Альфа-бета-латуни (двухфазные) на 47–50% состоят из цинка. В их составе также содержится свинец, количество которого не превышает 6%.

Несмотря на то, что латунь, также созданная на основе меди, внешне очень похожа на некоторые марки бронзы, по профессиональной классификации она не относится к бронзовым сплавам. В составе некоторых видов латуни содержится олово – основной легирующий элемент бронзы, но его добавляют в очень незначительных количествах, чтобы добиться улучшения отдельных характеристик сплава. Кроме олова, в химическом составе отдельных марок латуни могут содержаться такие элементы, как свинец, марганец, железо, никель и др., которые также позволяют улучшить ее свойства.

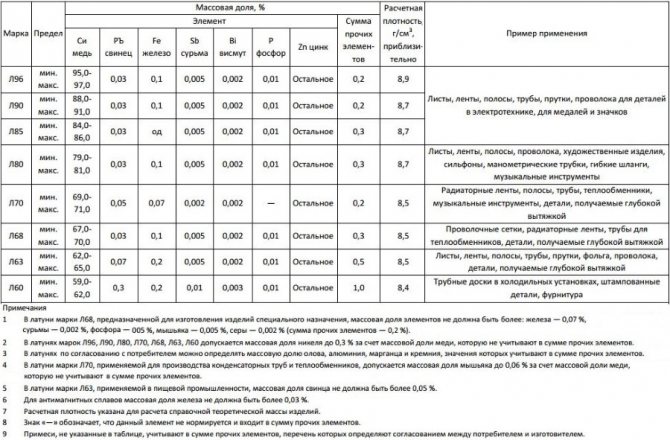

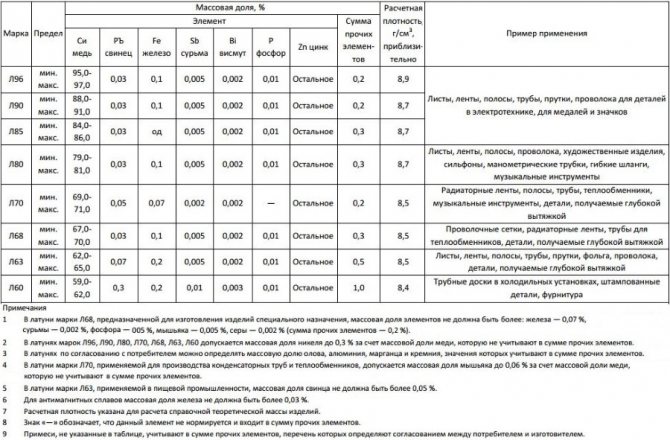

Содержание химических элементов в простых (двойных) латунях (нажмите для увеличения)

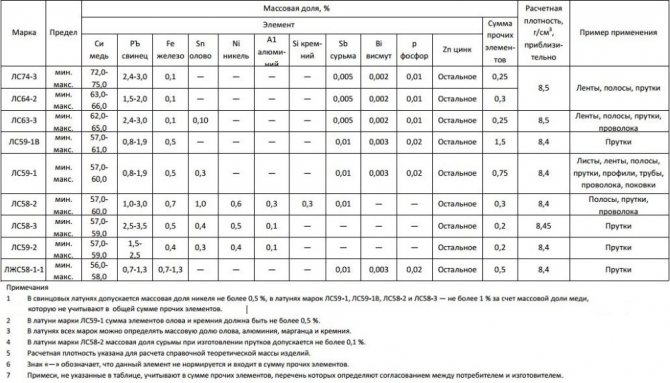

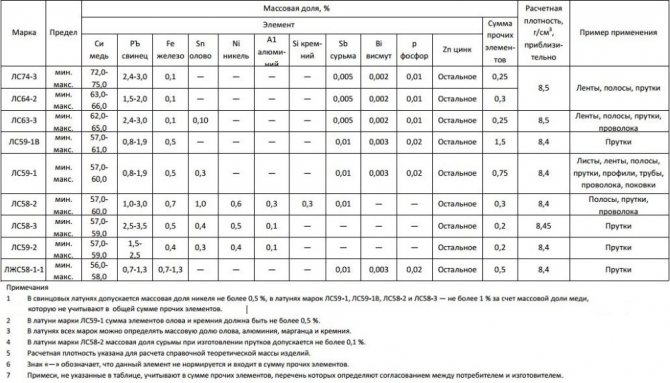

Содержание химических элементов в свинцовых латунях (нажмите для увеличения)

Изделия из латуни отличаются красивым золотисто-желтым цветом, хорошо поддаются полировке и другим видам механической обработки. В зависимости от марки сплава, из которого изготовлено изделие, последнее можно подвергать ковке в холодном или нагретом состоянии, но некоторые виды данного металла методами пластической деформации обрабатывать нельзя. Несмотря на то, что для латуни характерна высокая коррозионная устойчивость, поверхность изделий из данного металла при их длительном взаимодействии с окружающим воздухом покрывается окисной пленкой и темнеет. Чтобы избежать изменения цвета поверхности латунных изделий с течением времени, их часто покрывают защитным слоем бесцветного лака.

Химический состав и особенности внутренней структуры

Чтобы хорошо разбираться в характеристиках латуни, важно понимать, какими свойствами обладают химические элементы, из которых она состоит. Такими элементами, как уже говорилось выше, являются медь и цинк.

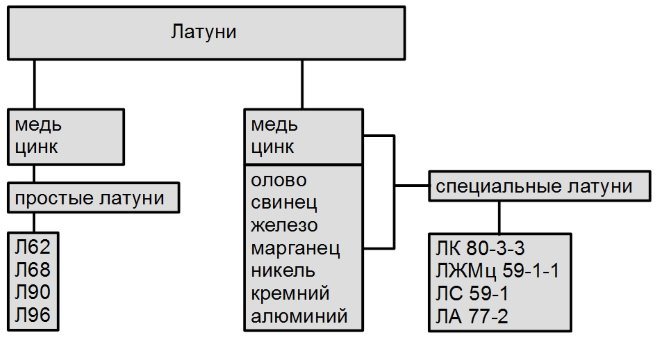

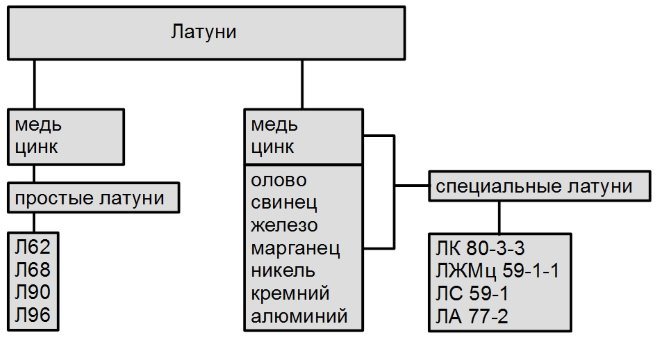

Классификация латуней по химическому составу

Медь – это один из первых металлов, которые человек начал использовать для изготовления изделий различного назначения. Данный элемент, входящий в 11-ю группу IV периода таблицы Менделеева, имеет атомный номер 29 и обозначается как Cu (сокращение от Cuprum). Медь, которая является переходным металлом, отличается высокой пластичностью и красивым светло-золотистым цветом. При образовании оксидной пленки металл приобретает не менее красивый желтовато-красный оттенок.

Цинк – второй основной элемент в химическом составе латуни – также является металлом, который, в отличие от меди, не встречается в природе в чистом виде. Цинк, имеющий атомный номер 30, входит в побочную подгруппу 2-й группы IV периода таблицы Менделеева. Данный металл, производить который начали еще в XII веке в Индии, отличается высокой хрупкостью в нормальных условиях. Без оксидной пленки, которая появляется на металле при его взаимодействии с открытым воздухом, его поверхность имеет светло-голубой цвет. Обозначается данный металл символом Zn (сокращение от Zincum).

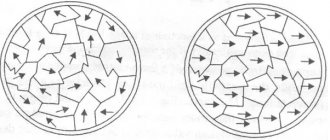

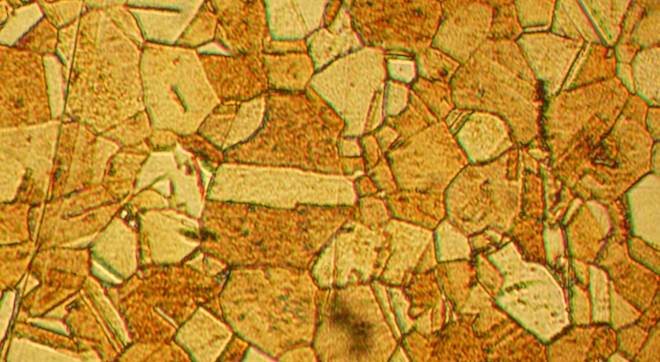

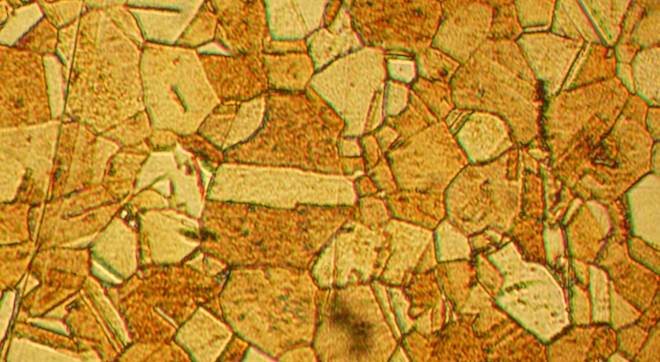

Так выглядит микроструктура отшлифованной латунной поверхности под 400-кратным увеличением

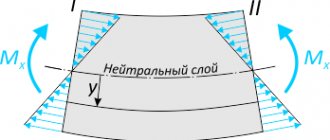

Структура латуни в зависимости от содержания в его составе основных компонентов может состоять из одной α- или одновременно α+β-фаз. Такие состояния, которые может принимать внутренняя структура сплава, отличаются следующими особенностями:

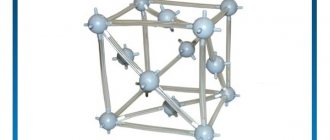

- α-фаза – это раствор меди и цинка, характеризующийся высокой стабильностью, в котором молекулы основного металла (меди) имеют гранецентрированную кубическую решетку;

- α+β-фаза – также стабильный раствор, в котором медь и цинк содержатся в соотношении 3:2 (в таком растворе молекулы меди имеют простую элементарную ячейку).

Микроструктура α +β-латуни имеет меньшую пластичность и большую твердость, чем структура α-латуни

В зависимости от температуры нагрева в латуни происходят следующие структурные преобразования.

- При нагревании латуни до высоких температур атомы в ее β-фазе, имеющей широкую область гомогенности, отличаются неупорядоченным расположением. В таком состоянии нагрева β-фаза латунного сплава отличается высокой пластичностью.

- При незначительном нагреве латунного сплава (454–468°

) в нем формируется фаза, имеющая обозначение β’. Особенностью такой структурной фазы, которая отличается высокой твердостью и, соответственно, хрупкостью, является то, что атомы меди и цинка в ней располагаются упорядоченно.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что латунные сплавы, внутреннюю структуру которых составляет только α-фаза (однофазные), отличаются хорошей пластичностью, а те, в которых присутствует и β-фаза (двухфазные), являются более прочными, но не предназначены для обработки методами пластической деформации.

Пластичность латуней с двухфазной структурой можно повысить, если нагреть их выше температуры, при которой происходит β’-превращение (700°

). В таком состоянии в структуре сплава преобладает только одна β-фаза, соответственно, он отличается высокой пластичностью. Однако даже однофазные латуни с хорошей пластичностью могут практически не обрабатываться методами пластической деформации. Это происходит в температурном интервале их нагрева до 300–700

°

, который получил название зоны хрупкости.

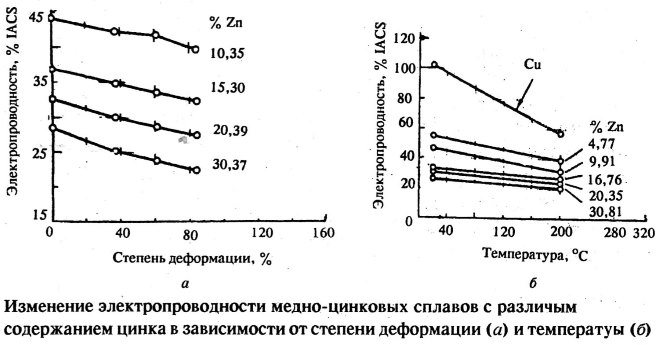

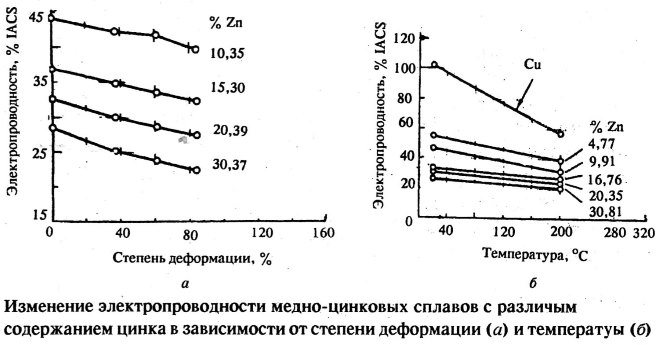

Содержание цинка в латуни влияет на электропроводность сплава

На то, какими механическими свойствами обладает латунь той или иной марки, значительное влияние оказывает содержание цинка в ее химическом составе. Так, если содержание данного химического элемента составляет до 30%, то одновременно повышаются как прочность, так и пластичность сплава. Дальнейшее повышение содержания цинка приводит к тому, что латунь становится менее пластичной (усложнение α-фазы), а затем и более хрупкой (формирование в структуре латуни β’-фазы). Прочность латуни увеличивается до того момента, пока цинка в ее составе не будет 45%, с дальнейшим увеличением количества данного элемента латунь становится и менее прочной, и менее пластичной.

Применение медных проводников

Медь является не только хорошим проводником электрического тока, но и очень пластичным материалом. Благодаря этому свойству медная проводка лучше укладывается, она устойчива к изгибам и растяжению.

Медь очень востребована на рынке. Из этого материала производят множество различных изделий:

- Огромное многообразие проводников;

- Автозапчасти (например, радиаторы);

- Часовые механизмы;

- Компьютерные составляющие;

- Детали электрических и электронных приборов.

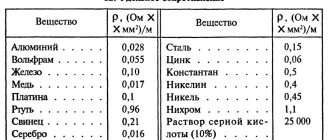

Удельное электрическое сопротивление меди является одним из лучших среди проводящих ток материалов, поэтому на ее основе создается множество товаров электроиндустрии. К тому же медь легко поддается пайке, поэтому очень распространена в радиолюбительстве.

Высокая теплопроводность меди позволяет использовать ее в охлаждающих и обогревающих устройствах, а пластичность дает возможность создавать мельчайшие детали и тончайшие проводники.

Способы производства

Такой сплав меди, как латунь, хорошо поддается различным методам обработки. Так, из этого сплава можно получать различные изделия методами ковки, штамповки и протяжки, а благодаря относительно невысокой температуре плавления и хорошей текучести в расплавленном состоянии его активно используют в литейном производстве.

Розлив латунного расплава по формам

Латунь, основным легирующим элементом в которой является цинк, получают плавкой:

- в тиглях, изготовленных из огнеупорного материала (для нагрева тигли вместе с компонентами сплава помещают в шахтные или пламенные печи);

- в отражательных печах (при использовании данного метода плавку выполняют без применения тиглей).

При выплавке латунного сплава следует учитывать тот факт, что цинк при осуществлении такой процедуры будет активно испаряться, поэтому количество данного металла следует рассчитывать с некоторым запасом.

Физическое представление

В технических расчетах, предполагающих прокладку кабелей различных диаметров, используются параметры, позволяющие рассчитать необходимую длину кабеля и его электрические характеристики. Одним из основных параметров является удельное сопротивление. Формула удельного электрического сопротивления:

ρ = R * S / l, где:

- ρ — это удельное сопротивление материала;

- R — омическое электросопротивление конкретного проводника;

- S — поперечное сечение;

- l — длина.

Размерность ρ измеряется в Ом•мм2/м, или, сократив формулу — Ом•м.

Значение ρ для одного и того же вещества всегда одинаковое. Следовательно, это константа, характеризующая материал проводника. Обычно она указывается в справочниках. Исходя из этого уже можно проводить расчет технических величин.

Важно сказать и об удельной электрической проводимости. Эта величина является обратной удельному сопротивлению материала, и используется наравне с ним. Ее также называют электропроводностью. Чем выше эта величина, тем лучше металл проводит ток. Например, удельная проводимость меди равна 58,14 м/(Ом•мм2). Или, в единицах, принятых в системе СИ: 58 140 000 См/м. (Сименс на метр — единица электропроводности в СИ).