Определение веса

Вес имеет смысл только в поле тяжести, то есть вблизи крупных объектов. Другими словами, если человек находится в зоне притяжения звезды, планеты, крупного спутника или приличных размеров астероида, то весом называется та сила, которую оказывает тело на препятствие между ним и источником гравитации в неподвижной системе отсчета. Эта величина измеряется в ньютонах. Представьте, что в космосе висит звезда, на каком-то расстоянии от неё находится каменная плита, а на плите лежит железный шарик. Вот с какой силой он давит на препятствие, таким и будет вес.

Как известно, гравитация зависит от расстояния и массы притягивающего объекта. То есть если шарик лежит далеко от тяжелой звезды или близко к небольшой и относительно легкой планете, то действовать на плиту он будет одинаково. А вот на разных расстояниях от источника гравитации сила сопротивления одного и того же объекта будет разной. Что это значит? Если человек передвигается в пределах одного города, то ничего. Но если речь идет об альпинисте или подводнике, то пусть он знает: глубоко под океаном, ближе к ядру, объекты имеют больший вес, чем на уровне моря, а высоко в горах – меньший. Однако в пределах нашей планеты (к слову сказать, не самой большой даже в Солнечной системе) разница не такая существенная. Она становится заметной при выходе в открытый космос, за пределы атмосферы.

Примечания[ | ]

- Подразумевается также, что область стягивается к точке, то есть, не только её объём стремится к нулю (что могло бы быть не только при стягивании области к точке, но, например, к отрезку), но также стремится к нулю и её диаметр (максимальный линейный размер).

- Агекян Т. А. .

Расширение Вселенной. Модель Вселенной // Звёзды, галактики, Метагалактика. 3-е изд. / Под ред. А. Б. Васильева. — М.: Наука, 1982. — 416 с. — С. 249. - Planetary Fact Sheet (англ.)

- Sun Fact Sheet (англ.)

- Stern, S. A., et al.

The Pluto system: Initial results from its exploration by New Horizons (англ.) // Science : journal. — 2015. — Vol. 350, no. 6258. — P. 249—352. — doi:10.1126/science.aad1815. - МЕХАНИКА. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. Учебно-методическое пособие к лабораторным работам № 1-51, 1-61, 1-71, 1-72 (неопр.)

. Санкт-Петербургский Государственный Технологический Университет Растительных Полимеров (2014). Дата обращения: 4 января 2019. - Krebs, 2006, p. 158.

- Krebs, 2006, p. 136.

- Krebs, 2006, p. 96.

- Krebs, 2006, p. 160.

- Krebs, 2006, p. 138.

- Krebs, 2006, p. 198.

- Krebs, 2006, p. 319.

- ↑ 12

Krebs, 2006, p. 165. - Krebs, 2006, p. 179.

- Krebs, 2006, p. 163.

- Krebs, 2006, p. 141.

- Krebs, 2006, p. 67.

- Krebs, 2006, p. 108.

- Krebs, 2006, p. 57.

- Krebs, 2006, p. 313.

- Krebs, 2006, p. 105.

- Krebs, 2006, p. 50.

- Krebs, 2006, p. 151.

- Krebs, 2006, p. 111.

- Krebs, 2006, p. 60.

- Krebs, 2006, p. 168.

- Krebs, 2006, p. 101.

- Krebs, 2006, p. 54.

- Krebs, 2006, p. 134.

- Krebs, 2006, p. 98.

- Krebs, 2006, p. 47.

Определение массы

Масса же тесно связана с инерцией. Если углубляться, то она определяет, какое гравитационное поле создает тело. Эта физическая величина является одной из самых фундаментальных характеристик. Зависит она только от вещества при не релятивистских (то есть близких к световой) скоростях. В отличие от веса, масса не зависит от расстояния до другого объекта, она определяет силу взаимодействия с ним.

Также значение массы объекта инвариантно к системе, в которой определяется. Измеряется в таких величинах, как килограмм, тонна, фунт (не путать с футом) и даже стоун (что по-английски значит «камень»). Все зависит от того, в какой стране человек живет.

Содержание

- 1 Формула нахождения плотности

- 2 Случай сыпучих и пористых тел

- 3 Зависимость плотности от температуры

- 4 Диапазон плотностей в природе

- 5 Плотности астрономических объектов

- 6 Плотности некоторых газов

- 7 Плотности некоторых жидкостей

- 8 Плотность некоторых пород древесины

- 9 Плотность некоторых металлов

- 10 Измерение плотности

- 11 См. также

- 12 Примечания

- 13 Литература

- 14 Ссылки

Определение удельного веса

Теперь, когда читатель разобрался в этой важной разнице между двумя похожими понятиями и не путает их между собой, мы перейдем к тому, что такое удельный вес. Этим термином обозначается отношение веса вещества к его объему. В универсальной системе СИ обозначается как ньютон на метр кубический. Заметьте, в определении говорится о веществе, которое упоминается либо в чисто теоретическом (как правило, химическом) аспекте, либо применительно к однородным телам.

В некоторых задачах, решаемых в специфических областях физического знания, удельный вес считается как следующее соотношение: насколько исследуемое вещество тяжелее, чем вода четырех градусов Цельсия при равных объемах. Как правило, эта примерная и относительная величина используется в науках, связанных, скорее, с биологией или геологией. Этот вывод исходит из того, что указанная температура – средняя в океане по планете. По-другому удельный вес, определяемый вторым способом, может называться относительной плотностью.

Что есть плотность

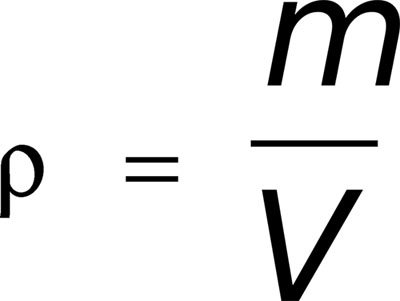

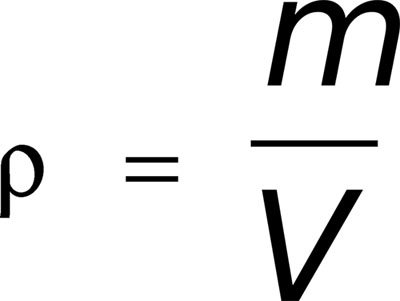

В первом приближении определение плотности кажется простым и понятным: плотность есть скалярная физическая величина (характеристика вещества), задаваемая как отношение собственной массы тела к общему объёму, этим телом занимаемому. Однако намётанный глаз сразу подметит «скользкое» место, а именно: о каком именно состоянии тела идёт речь, насколько оно однородно? Действительно, газ или жидкость (с некоторыми ограничениями) — тела в бытовом понимании по сути своей изотропные (то есть с характеристиками, одинаковыми в пределах интересующего физического объёма и не зависящими от выбранного направления в этом объёме), однако как быть с твёрдыми телами?

В предельном случае это можно продемонстрировать на твёрдом сыпучем материале, где в одном общем объёме находятся и частички самого материала, и пустоты между ними (хорошо учившие физику в школе попутно возразят, что примерно такую же картину можно получить и с газами/жидкостями, если начать «дробить» их до молекулярного/атомного уровня). Поэтому вышеприведённое определение подразумевает среднюю (иначе — усреднённую) характеристику тела для выбранного характеристического размера, а для сыпучих тел отдельно вводятся понятия «истинной плотности» (усреднённая характеристика, рассчитываемая только по фактическому объёму самих частиц) и «насыпной плотности» (расчётная характеристика для сыпучего материала с учётом всех его пустот — но без дополнительного уплотнения).

Перед переходом ко второму интересующему определению не лишним будет напомнить, что также существует и иногда практически используется на производстве термин «удельная плотность«, задаваемый как отношение плотности интересующего объекта к плотности вещества-эталона (для газов и жидкостей таковыми эталонами типично служат вода и воздух). Для оперирования удельной плотностью важно, чтобы и объект, и эталон находились при одинаковой температуре/давлении (причина в том, что в различных системах измерений эти «стандартные величины» могут браться за условную «точку отсчёта» по-разному).

Разница между удельным весом и плотностью

Соотношение, которым определяется эта величина, легко спутать с плотностью, так как это масса, деленная на объем. Однако вес, как мы уже выяснили, зависит от расстояния до источника гравитации и его массы, и эти понятия различны. При этом необходимо отметить, что в определенных условиях, а именно при невысокой (нерелятивистской) скорости, постоянном g и небольших ускорениях, могут численно совпасть плотность и удельный вес. Это означает, что рассчитывая две величины, можно получить для них одинаковое значение. При выполнении вышеназванных условий такое совпадение может привести к мысли, что эти два понятия являются одним и тем же. Это заблуждение опасно вследствие принципиальной разницы между заложенными в их фундамент свойствами.

Измерение удельного веса

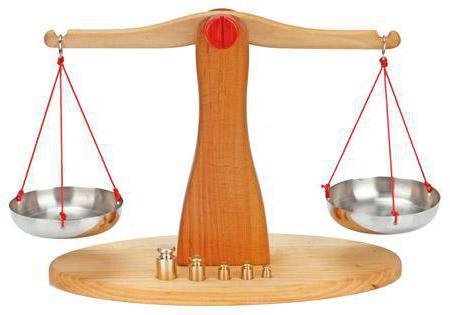

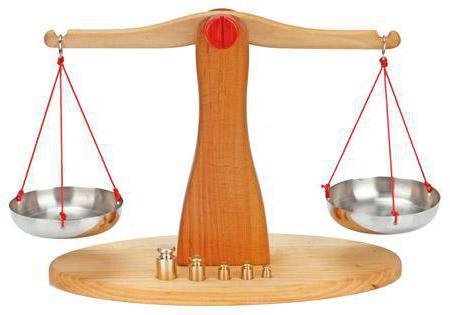

Дома получить удельный вес металлов, да и других твердых веществ, сложно. Однако в простейшей лаборатории, оборудованной весами с глубокими чашами, скажем, в школе, это не составит труда. Металлический предмет взвешивается в нормальных условиях – то есть просто на воздухе. Это значение зарегистрируем как х1. Затем ту чашу, в которой лежит предмет, погружают в воду. При этом он теряет по всем известному закону Архимеда вес. Прибор теряет первоначальное положение, коромысло перекашивается. Для уравновешивания добавляется груз. Его величину обозначим х2.

Удельным весом тела будет соотношение х1 к х2. Помимо металлов, удельный вес измеряется для веществ в различных агрегатных состояниях, при неравном давлении, температуре, других характеристиках. Для определения искомой величины применяют методы взвешивания, пикнометра, ареометра. В каждом конкретном случае следует подбирать такие экспериментальные установки, которые учитывают все факторы.

Природные каменные материалы

Природные каменные материалы

Свойства природных каменных материалов определяются, в первую очередь, свойствами той горной породы, из которой их получают. Качество горной породы зависит от происхождения (генезиса), минералогического состава, строения (структуры), сложения (текстуры) и степени выветривания. Обширное разнообразие структур и текстур горных пород вызывает такое же разнообразие строительно-технических свойств каменных материалов. Изучение этих свойств имеет большое значение при оценке горной породы как сырья для получения каменных материалов, а также и для определения качества самих каменных материалов и степени их пригодности для строительства.

Качество горных пород и каменных материалов из них, применяемых в дорожном и мостовом строительстве, определяется путем изучения:

физических свойств

горной породы, к которым относятся плотность, объемная насыпная масса, пористость, влажность, водонасыщаемость, морозостойкость, цементирующая способность, теплопроводность, звукопроводность и пр.;

механических свойств

— прочности при сжатии, разрыве, дроблении, ударной нагрузке (вязкость), сопротивления истиранию, износу и др.;

соответствия формы, размеров и качества обработки каменных материалов (щебня, шашки, брусчатки, бортового и бутового камня) заданным стандартами или инструкциями. Свойства каменных материалов определяются в лабораториях по образцам средней пробы, а также по результатам наблюдения за поведением материала на опытных участках. Изучая методы испытания каменных материалов и их результаты, всегда следует иметь в виду, что они до некоторой степени условны и не всегда могут правильно указать на возможное поведение материала в деле. Для объективного изучения свойств материалов требуется точное выполнение испытаний, накопление большого количества данных по испытаниям, изучение и анализ этих данных, и, наконец, сличение их с уже известной практикой поведения материала в деле. Несовершенство методов определения свойств материалов, неряшливость в определениях и разрозненность показателей приводят к ошибочным выводам о качестве материала. Умение точно определять свойства материалов особенно важно при использовании для строительства местных, малоизвестных каменных материалов.

Оборудование для испытаний в лабораториях при строительствах, условия и последовательность испытаний должны строго отвечать требованиям соответствующих ГОСТ и инструкций.

Для любых лабораторных испытаний очень ценными являются данные предварительных теологических, визуальных определений образцов породы на месте, непосредственно в полевых условиях.

По правилам геологии, при помощи простых приспособлений и реактивов (бинокулярной или простой лупы, линейки с миллиметровым делением, ножа, стальной иглы, кислот, паяльной трубки) можно зачастую определить минералы, слагающие породу, ее структуру и текстуру, что изучается в курсе геологии.

Среднюю пробу отбирают из месторождения горной породы или от партии поставляемого каменного материала, и она должна характеризовать среднее качество всего месторождения или партии. Порядок и метод отбора средних проб обычно указывается в соответствующих ГОСТ или инструкциях.

Физические свойства.

Согласно единой Международной системе единиц (СИ), старые понятия удельный вес, объемный вес, объемный насыпной вес заменены для более точного обозначения понятиями соответственно плотность, объемная масса и насыпная масса. Единицей измерения этих величин в системе СИ является килограмм на кубический метр (кг/м3). В качестве дольных и кратных единиц измерения в технике применяют грамм на кубический сантиметр (г/см3), тонна на кубический метр (т/м3). Плотность (удельный вес) исходной горной породы определяется как отношение покоящейся массы минерального вещества без пор и пустот к ее объему.

Для определения плотности образец горной породы измельчают и просеивают через сито с отверстием 0,15 мм, затем высушивают. При определении плотности с помощью пикнометра из высушенного порошка отвешивают два образца массой по 10 г каждый (т) для параллельного испытания. Каждый образец высыпают в сухой пикнометр, заливают до половины объема пикнометра водой и кипятят 15—20 мин. Затем охлаждают, доливают водой до метки и взвешивают (т2). После этого взвешивают этот же пикнометр наполненный чистой водой до метки (т1). Плотность вычисляют по формуле

При определении плотности в объемомере из высушенного порошка отвешивают образец массой 80 г (m1). Затем в объемомер, наполненный до нижней черты обезвоженным керосином, всыпают порошок до тех пор, пока уровень керосина не поднимется до верхней черты, т. е. на 20 мл (V). Остаток образца взвешивают (m2)и вычисляют плотность по формуле

Плотность большинства каменных материалов находится в пределах 2,7—2,9 г/см3, причем в изверженных породах она выше, чем в осадочных, например: плотность базальта, диабаза, габбро, диорита доходит до 3,2 г/см3.

Объемная масса.

Объемная масса (объемный вес) – это масса единицы объема высушенного камня с порами в природном состоянии. Выражается объемная масса в граммах на кубический сантиметр (г/см3), или в килограммах на кубический метр и вычисляется до формуле

р0=m / V

Массу образца т определяют простым взвешиванием, а объем V — несколькими способами. При правильной геометрической форме образца с ровными поверхностями объем определяют прямым обмером. Наиболее точно объем определяется гидростатическим взвешиванием по массе вытесненной воды.

Объемная масса горной породы численно всегда меньше плотности, так как масса данного материала в природном состоянии (с порами) занимает больший объем, чем такая же масса без пор. Например, объемная масса гранита примерно равна 2,6 г/см3, а плотность его 2,7 г/см3; объемная масса артикского туфа 0,75—1,4 г/см3, а его плотность — 2,7—2,8 т/см3. Объемная масса каменного материала зависит от пористости и от минералогического состава, потому что различные минералы имеют различную плотность. Знание объемной массы материала необходимо для расчетов при проектировании и строительстве сооружении. В дорожно-мостовом строительстве широко используются рыхлые, сыпучие материалы (щебень, гравий, песок, различные вяжущие). При подборе бетонных смесей, при складировании, транспортировании необходимо знать массу свеженасыпанных материалов. Масса этих материалов будет меньше объемной массы отдельных зерен и кусков каменного материала за счет пустот между отдельными зернами, заполненными воздухом. Поэтому введено еще одно понятие — насыпная масса.

Насыпная масса

(объемный насыпной вес) – это масса сыпучего материала в единице объема вместе с пустотами. Выражается насыпная масса в килограммах на кубический метр (кг/м3) или в тоннах на кубический метр (т/м3) и вычисляется по формуле

Массу m определяют взвешиванием, объем V определяют в сосуде (ящике), свободно заполненном сыпучим материалом.

Насыпная масса — величина непостоянная, изменяющаяся от многих факторов (степени уплотнения, влажности, формы зерен и др.). Свободно высыпанный щебень имеет меньшую насыпную массу, чем уплотненный. Песок сухой и слегка увлажненный имеют разные насыпные массы. В данных случаях на насыпную массу оказывает влияние пустотность сыпучего материала. Чем выше пустотность, тем меньше насыпная масса.

Пористость и пустотность

— это свойство каменного материала — иметь между отдельными частицами (зернами, кристаллами, минералами) промежутки — поры, не заполненные данным веществом. В порах сухого материала находится воздух или газ, масса которого по сравнению с массой материала незначительна. Порами называют мелкие ячейки в породе (до 2 мм), а промежутки между зернами сыпучего материала или поры в материале размером более 2 мм называют пустотами (пустотностью). Поры бывают открытыми (сообщающимися) и закрытыми. Вся пористость называется истинной или общей. Таким образом, судить о пористости каменного материала можно как о степени заполнения его массы воздухом, т. е. порами. Количественно пористость определяется объемом пор в единице объема массы материала. Истинная пористость рассчитывается по формуле

где р —плотность, г/см3; р0 —объемная масса, г/см3; Vпор —пористость, %, Пористость и пустотность оказывают большое влияние на такие свойства каменного материала, как масса, водопоглощаемость, теплопроводность, звукопроводность, морозостойкость, прочность. Каменный материал с незначительной пористостью (до 5%) более тяжелый, прочный, менее водопоглощающий и более морозостойкий. В дорожном строительстве чаще всего применяют именно такой материал.

Водопоглощение.

Водопоглощение — способность породы поглощать воду при длительном выдерживании в воде, при нормальном атмосферном давлении и температуре 18—20° С.

Для определения водопоглощения берут три — шесть образцов кубовидной формы с длиной ребра около 6 см, высушивают до постоянной массы при температуре 105—110° С, охлаждают и взвешивают (т). Затем образцы погружают в воду на 48 ч так, чтобы слои воды был на 2 см выше образцов. Через 48 ч образцы вынимают, вытирают влажной мягкой тканью и сразу каждый отдельно взвешивают (m1). Водопоглощение вычисляют в процентах по массе Wm или» по объему Wоб по следующим формулам:

где V— объем образца в сухом состоянии, см3. В зависимости от водопоглощения (в процентах по массе) каменные материалы подразделяются: с очень большим водопоглощением — более 8; с большим водопоглощением — от 3 до 8; со средним водопоглощением — от 1,5 до 3,0; с малым водопоглощением — менее 1,5. Водопоглощение различных каменных материалов колеблется в больших пределах, например, водопоглощение гранита составляет около 0,5%, а артикского туфа — 30—34% по массе. Водопоглощение позволяет судить о пористости камня, о его морозостойкости, теплопроводности. Обычно водопоглощение материала меньше пористости, так как вода не проникает в замкнутые поры, а в крупных порах ае удерживается. У крупнопористых материалов Водопоглощение значительно меньше пористости (пустотности), например пористость известняка-ракушечника составляет от 40 до 65%, а водопоглощение — только 20—30% по объему. Каменные материалы с водопоглощением менее 0,5% считаются морозостойкими и не подвергаются испытаниям на морозостойкость. Водопоглощение отрицательно влияет также и на прочность камня, о чем будет сказано ниже.

Водоотдача или влагоотдача

— это свойство, характеризующее скорость удаления из камня воды (высыхание), когда упругость паров воды в камне выше их упругости во внешней среде. Водоотдача у разных каменных материалов различна и зависит от их структуры и условий внешней среды. Свойство это определяется в лаборатории путем высушивания водонасыщенных образцов до получения постоянной массы. Показателем водоотдачи является время в часах, потребовавшееся для высушивания образца до постоянной массы

Морозостойкость.

Морозостойкость

— способность горной породы в насыщенном водой состоянии выдерживать многократное попеременное замораживание и оттаивание. При замерзании вода увеличивается в. объеме примерно на 10% и образующийся лед давит на стенки материала, понижает его прочность, а со временем и разрушает. В дорожном покрытии каменный материал оказывается в особенно тяжелых условиях. Осенью он почти всегда полностью насыщается водой, а зимой и. весной попеременно замерзает и оттаивает. В то же время материал испытывает огромные нагрузки от проходящих по дороге автомобилей. Все породы с водопоглощением свыше 0,5% подвергаются испытанию на морозостойкость. Это испытание проводят на образцах кубической формы размером 5x5x5 см или формы цилиндров с высотой и диаметром 5 см. Испытание заключается в попеременном замораживании и оттаивании водонасыщенных образцов при температурах минус 20° и плюс 20°. Количество циклов замораживания и оттаивания принимается до 200 и более в зависимости от класса сооружения и условий работы каменного материала в сооружении. Порода считается выдержавшей испытание на морозостойкость, если на образцах не обнаружено повреждений в виде трещин, расслаиваний, округлений ребер и углов. Для породы, выдержавшей испытание на морозостойкость, определяют степень снижения прочности, которую выражают коэффициентом морозостойкости. Коэффициент морозостойкости Кмрз вычисляют по формуле

где; Rмрз — предел прочности при сжатии образца, подвергавшегося замораживанию, кгс/см2; Rc — предел прочности при сжатии сухого образца, не подвергавшегося замораживанию, кгс/см2.

Морозостойкие горные породы имеют коэффициент морозостойкости, близкий единице. В образцах, не выдержавших испытание на морозостойкость, для большей наглядности определяют потерю массы.

Испытание раствором сернокислого натрия

(испытание па сохранность). Раствор сернокислого натрия, которым насыщают поры камня, кристаллизуясь, увеличивается в объеме и создает давление на стенки пор подобно замерзшей воде при определении морозостойкости. Образцы, такие же как и для определения морозостойкости и в том же количестве, высушенные до постоянной массы, опускают в подготовленный раствор сернокислого натрия на 20 ч. Затем их высушивают в течение 4 ч, охлаждают и вновь опускают в раствор сернокислого натрия на 4 ч. Попеременное погружение образцов в насыщенный раствор на 4 ч выполняют 5 раз, после чего образцы осматривают с помощью лупы, отмечая все появившиеся повреждения. Затем образцы промывают проточной водой до полного удаления сернокислого натрия, высушивают до постоянной массы и определяют потерю массы каждого образца в процентах. За окончательный результат принимают среднее арифметическое из трех определений для однородных пород и из пяти —для неоднородных.

Механические свойства.

Механические свойства каменных материалов характеризуются их прочностью — способностью сопротивляться разрушающему действию внешних механических сил. В дорожно-мостовых сооружениях на каменные материалы действуют в основном силы сжатия, ударов, истирания и др.

Прочность при сжатии. Предел прочности при сжатии определяют на образцах горной породы в виде кубиков или цилиндров. Кубические образцы изготавливают на дисковых или рамных пилах. Цилиндрические образцы высверливают на станке, оснащенном коронкой, заправленной твердым сплавом или алмазами. Грани образцов, на которые будет действовать нагрузка пресса, шлифуют и делают параллельными на шлифовальном станке.

Каменные материалы, затронутые выветриванием, — пористые, в увлажненном состоянии снижают прочность, поэтому установлено, что основным испытанием прочности породы при сжатии является испытание водонасыщенных образцов. Испытания проводятся на гидравлических и механических прессах мощностью от 60 до 100 тс

Важным условием правильного определения механической прочности материалов является определенная скорость и равномерность нарастания давления на образце. Так, например, скорость и равномерность нарастания давления при испытании каменного материала должны быть в пределах 3—5 кгс/см2 за 1 с. Предел прочности при сжатии вычисляют по формуле

где Rсж — предел прочности при сжатии, кг/см2; Р

— наибольшая нагрузка, при которой произошло разрушение образца, кгс;

F

— площадь опирания образца, см2.

Наряду с определением прочности горной породы при сжатии определяют прочность при растяжении и сдвиге.

Испытания проводят на образцах правильной формы. Прочность на растяжение определяют на разрывной машине с приспособлением в виде специального захвата цилиндрических образцов; на сдвиг — иа обычных прессах для сжатия с приспособлением.

Для определения степени снижения прочности водонасыщенных каменных материалов по сравнению с сухими введена численная характеристика в виде коэффициента размягчения. Таким образом, коэффициент размягчения характеризует водостойкость материала и определяется по формуле

где Rвл — предел прочности при сжатии водонасыщенного образца, кгс/см2;

Rсух— предел прочности при сжатии сухого образца, кгс/см2.

Каменные материалы с коэффициентом размягчения более 0,8 относятся к водостойким. При коэффициенте менее 0,8 каменные материалы нельзя применять для устройства дорожной одежды и сооружений, которые в период эксплуатации будут находиться в воде или во влажных условиях.

Породы изверженные, плотные, мелкокристаллические имеют незначительное уменьшение прочности в водонасыщенном состоянии, поэтому для каменных материалов с водопоглощаемостью до 0,5% коэффициент размягчения и коэффициент морозостойкости можно не определять. По прочности при сжатии после водопоглощения каменные материалы разделяют на марки. Часто за марку каменного материала принимают просто показатель прочности при сжатии в килограммах на квадратный сантиметр (или в ньютонах на квадратный метр), Например, марка 1200, марка 500 и т. п.

Прочность на удар.

Прочность на удар. Свойство камня разрушаться под ударной нагрузкой называется хрупкостью. Хрупкость каменного материала зависит от минералогического состава, характера сцепления между отдельными минералами, цементирующего вещества, его состояния, строения и сложения породы. Наиболее хрупкие породы: кварцит, некоторые песчаники и изверженные породы стекловатого строения. Хрупкость является отрицательным свойством каменного материала, применяемого для устройства дорожной одежды. Обратная величина хрупкости называется вязкостью. Чем большей вязкостью обладает каменный материал, тем выше его строительные свойства. Прочность на удар горной породы определяют на копре ПМ путем последовательных ударов стальных цилиндров по образцу из щебня.

Прочность при истирании

характеризует твердость каменного материала. Прочность при истирании определяют на круге истирания, представляющий собой прибор, основной рабочей частью которого является горизонтальный чугунный вращающийся круг, на котором происходит истирание цилиндрического образца. Показателем прочности при испытании является потеря массы образца в граммах на квадратный сантиметр истираемой поверхности за 1000 оборотов круга.

Прочность горной породы на износ

—истирание определяют в полочном вращающемся барабане.

Это определение характеризует вязкость породы, применяемой для дорожных каменных материалов. Показателем прочности на износ является потеря массы (в процентах) пробы в виде щебня за 500 оборотов барабана. Показатель прочности на износ при испытании в полочном барабане входит в техническую характеристику горных пород.

Вещества с наибольшим и наименьшим удельным весом

Помимо чистой математической и физической теории, вызывают интерес своеобразные рекорды. Здесь мы постараемся привести те из элементов химической системы, которые обладают наибольшим и наименьшим зарегистрированным удельным весом. Среди цветных металлов самые «тяжелые» – благородные платина и золото, за ними следует тантал, названный в честь древнегреческого героя. Первые два вещества по удельному весу почти вдвое превышают аналогичные значения следующих за ними серебра, молибдена и свинца. Ну а самым легким среди благородных металлов стал магний, который почти в шесть раз меньше чуть более тяжелого ванадия.

Ссылки[ | ]

- Онлайн интерактивная таблица плотности веществ (рус.)

- Подробная таблица значений плотности распространенных жидкостей (рус.)

- Урок по теме «Плотность вещества»

| Словари и энциклопедии |

|

| В библиографических каталогах |

|

Значения удельного веса некоторых других веществ

Мир современности был бы невозможен без железа и его разнообразных сплавов, и их удельный вес, несомненно, зависит от состава. Его значение варьируется в пределах одной-двух единиц, но в среднем это не самые высокие показатели среди всех веществ. А что же мы можем сказать об алюминии? Как и плотность, удельный вес его очень невысок – всего лишь вдвое больше магния. Это существенное преимущество для строительства высотных зданий, например, или летательных аппаратов, особенно в сочетании с такими его свойствами, как прочность и ковкость.

А вот медь отличается весьма высоким удельным весом, почти наравне с серебром и свинцом. При этом ее сплавы, бронза и латунь, немного легче за счет других металлов, обладающих меньшим значением обсуждаемой величины. Очень красивый и невероятно дорогой алмаз имеет, скорее, низкое значение удельного веса – всего лишь в три раза больше, чем у магния. Кремний и германий, без которых были бы невозможны современные миниатюрные гаджеты, несмотря на то, что имеют похожие структуры, тем не менее различаются. Удельный вес первого почти вдвое меньше, чем второго, хотя оба на этой шкале относительно легкие вещества.