Температура плавления металлов

Большая часть элементов периодической таблицы относится к металлам. В настоящее время их насчитывается примерно 96. Всем им необходимы разные условия, чтобы превратиться в жидкость.

Порог нагревания твердых кристаллических веществ, превысив который они становятся жидкими, называется температурой плавления. У металлов она колеблется в пределах нескольких тысяч градусов. Многие из них переходят в жидкость при относительно большом нагревании. Благодаря этому они являются распространенным материалом для производства кастрюль, сковородок и других кухонных приборов.

Средние температуры плавления имеют серебро (962 °С), алюминий (660,32 °С), золото (1064,18 °С), никель (1455 °С), платина (1772 °С) и т.д. Выделяют также группу тугоплавких и легкоплавких металлов. Первым, чтобы превратиться в жидкость, нужно больше 2000 градусов Цельсия, вторым – меньше 500 градусов.

К легкоплавким металлам обычно относят олово (232 °C), цинк (419 °C), свинец (327 °C). Однако у некоторых из них температуры могут быть еще ниже. Например, франций и галлий плавятся уже в руке, а цезий можно греть только в ампуле, ведь от кислорода он воспламеняется.

Самые низкие и высокие температуры плавления металлов представлены в таблице:

| Тугоплавкие | Легкоплавкие | ||

| Вольфрам | 3422 °C | Ртуть | -38,87 °C |

| Рений | 3186 °C | Галлий | 26,79 °C |

| Тантал | 3017 °C | Франций | 27 °C |

| Осмий | 3033 °C | Цезий | 28,5 °C |

| Молибден | 2623 °C | Рубидий | 39,31 °C |

| Ниобий | 2477 °C | Калий | 63,5 °C |

| Иридий | 2466 °C | Натрий | 97,8 °C |

Тугоплавкие металлы — описание, изделия из тугоплавких Ме

Определение «тугоплавкие металлы» не требует дополнительных пояснений в силу исчерпывающей информативности самого термина. Единственным нюансом остается пороговая температура плавления, после которой вещество можно считать тугоплавким.

Разногласия в критическом параметре

Одни источники устанавливают пороговую величину как 4000 F. В переводе на привычную шкалу это дает 2204 0С. Согласно этому критерию, к жаропрочным относятся только пять элементов: вольфрам, ниобий, рений, тантал и молибден. Например, температура плавления вольфрама составляет 3422 0С.

— плавка вольфрама водородной горелкой

Другое утверждение позволяет расширить класс температуростойких материалов, поскольку принимает за точку отсчета температуру плавления железа – 1539 0С. Это позволяет увеличить список еще на девять элементов, включив в него титан, ванадий, хром, иридий, цирконий, гафний, родий, рутений и осмий.

Существует еще несколько пороговых величин температуры, однако они не получили широкого распространения.

Сравнительная таблица степени тугоплавкости чистых металлов

Следует отметить, что тугоплавкие материалы не ограничиваются исключительно металлами. К этой категории относится ряд соединений – сплавы и легированные металлы, разработанных, чтобы улучшить определенные характеристики исходного материала.

Относительно чистых элементов, можно привести наглядную таблицу степени их температурной устойчивости. Возглавляет ее самый тугоплавкий металл, известный на сегодня, – вольфрам с температурой плавления 3422 0С. Такая осторожная формулировка связана с попытками выделить металлы, обладающие порогом расплава, превосходящим вольфрам.

Поэтому вопрос, какой металл самый тугоплавкий, может в будущем получить совсем иное определение.

Пороговые величины остальных соединений приведены ниже:

- рений 3186;

- осмий 3027;

- тантал 3014;

- молибден 2623;

- ниобий 2477;

- иридий 2446;

- рутений 2334;

- гафний 2233;

- родий 1964;

- ванадий 1910;

- хром 1907;

- цирконий 1855;

- титан 1668.

Остается добавить еще один интересный факт, касающийся физических свойств жапропрочных элементов. Температура плавления некоторых из них чувствительная к чистоте материала. Ярким примером этому выступает хром, температура плавления которого может варьироваться от 1513 до 1920 0С, в зависимости от химического состава примесей. Поэтому, данные интернет пространства часто разнятся точными цифрами, однако качественная составляющая от этого не страдает.

Хром в чистом виде

Общие свойства жаропрочных материалов

Относительная схожесть физико-химических характеристик данных элементов, обусловлена общностью атомного строения и тем, что они оказываются переходными металлами. Напротив, различия в свойствах, связаны с их принадлежностью к широкому спектру групп Периодической таблицы: IV – VII.

Базовая общая характеристика тугоплавких материалов – прочные межатомные связи. Для их разрыва требуется высокая энергия, которая и обуславливает температуру плавления в тысячи градусов по Цельсию. Дополнительно, данное свойство сказывается на высоких значениях таких параметров тугоплавких металлов, как: твердость, механическая прочность, электрическое сопротивление.

Следующая характеристика, объединяющая данные элементы, – высокая химическая активность. Она связана с общей тенденцией тугоплавких металлов образовывать химические связи посредством свободной p- и частично заполненной d-орбитали, отдавая электроны с наружных уровней s и d. Это свойство затрудняет получение чистых тугоплавких металлов, разбивая технологическое производство на несколько этапов.

Строение жаропрочных элементов также идентично, все они характеризуются объемно-центрированной кубической кристаллической решеткой. Для этой структуры характерно «охрупчивание». Исключение составляет рений, обладающий гексагональной ячейкой. Переход в хрупкое состояние для каждого металла происходит при определенной температуре, регулирование которой достигается при помощи легирования.

Каждый тугоплавкий металл, по определению жаропрочный, однако не любой из них жаростойкий. Большинство тугоплавких металлов устойчивы к окислению и действию агрессивных сред: кислоты, щелочи; в обычных условиях. Однако, с повышением температуры до 400 0С их активность аномально возрастает. Это требует создания определенных условий эксплуатации. Поэтому, изделия из тугоплавких металлов, при повышенных температурах использования, часто помещают в атмосферу инертных газов или добиваются степени разреженности воздуха до условий вакуума.

Получение тугоплавких материалов

Как отмечалось ранее, основной препятствующий фактор производству жаропрочных металлов их высокая химическая активность, препятствующая выделению элементов в чистом виде.

Вольфрам

Самая высокая температура плавления — у металла вольфрама. Выше него по этому показателю стоит только неметалл углерод. Вольфрам представляет собой светло-серое блестящее вещество, очень плотное и тяжелое. Он кипит при 5555 °C, что почти приравнивается к температуре фотосферы Солнца.

При комнатных условиях он слабо реагирует с кислородом и не подвергается коррозии. Несмотря на свою тугоплавкость, он довольно пластичен и поддается ковке уже при нагревании до 1600 °C. Эти свойства вольфрама используют для нитей накаливания в лампах и кинескопах электродов для сварки. Большую часть добытого металла сплавляют со сталью, чтобы повысить ее прочность и твердость.

Широкое применение вольфрам имеет в военной сфере и технике. Он незаменим для изготовления боеприпасов, брони, двигателей и наиболее важных частей военного транспорта и самолетов. Из него также делают хирургические инструменты, ящики для хранения радиоактивных веществ.

Самый тугоплавкий металл на земле

Любознательных людей наверняка интересует вопрос, какой металл самый тугоплавкий? Прежде чем дать на него ответ, стоит разобраться с сами понятием тугоплавкости. Все известные науки металлы имеют разную температуру плавления в связи с различной степенью устойчивости связей между атомами в кристаллической решетке. Чем слабее эта связь, тем меньшая температура требуется, чтобы ее разорвать.

Самые тугоплавкие металлы в мире используются в чистом виде или в составе сплавов для производства деталей, которые работают в экстремальных термических условиях. Они позволяют эффективно противостоять высоким температурам и значительно продляют эксплуатационный период агрегатов. Но стойкость металлов данной группы к термическому воздействию заставляет металлургов прибегать к нестандартным методам их производства.

Какой металл самый тугоплавкий?

Самый тугоплавкий металл на Земле был открыт в 1781 году шведским ученым Карлом Вильгельмом Шееле. Новый материал получил название вольфрам. Шееле удалось синтезировать триокись вольфрама путем растворения руды в азотной кислоте.

Чистый металл был выделен двумя годами позже испанскими химиками Фаусто Фермином и Хуаном Хосе де Элюар. Новый элемент не сразу получил признание и был взят на вооружение промышленниками.

Дело в том, что технологии того времени не позволяли обрабатывать столь тугоплавкое вещество, поэтому большинство современников не придали особого значения научному открытию.

Вольфрам был оценен гораздо позже. На сегодняшний день его сплавы используются при производстве термостойких деталей для различных отраслей промышленности. Нить накаливания в газоразрядных бытовых лампах также изготавливается из вольфрама. Также он применяется в аэрокосмической промышленности для производства ракетных сопел, используется в качестве многоразовых электродов в газодуговой сварке. Кроме тугоплавкости вольфрам также обладает высокой плотностью, что позволяет использовать его для изготовления высококачественных клюшек для гольфа.

Ртуть

Ртуть — единственный металл, температура плавления которого имеет минусовое значение. К тому же это один из двух химических элементов, простые вещества которых при нормальных условиях, существуют в виде жидкостей. Интересно, что кипит металл при нагревании до 356,73 °C, а это намного выше температуры его плавления.

Имеет серебристо-белый цвет и ярко выраженный блеск. Она испаряется уже при комнатных условиях, конденсируясь в небольшие шарики. Металл очень токсичен. Он способен накапливается во внутренних органах человека, вызывая болезни головного мозга, селезенки, почек и печени.

Ртуть – один из семи первых металлов, о которых узнал человек. В Средние века она считалась главным алхимическим элементом. Несмотря на ядовитость, когда-то ее применяли в медицине в составе зубных пломб, а также как лекарство от сифилиса. Сейчас ртуть почти полностью исключили из медицинских препаратов, но широко используют ее в измерительных приборах (барометрах, манометрах), для изготовления ламп, переключателей, дверных звонков.

Как за несколько минут расплавить самый тугоплавкий материал в мире?

: 08.06.2017

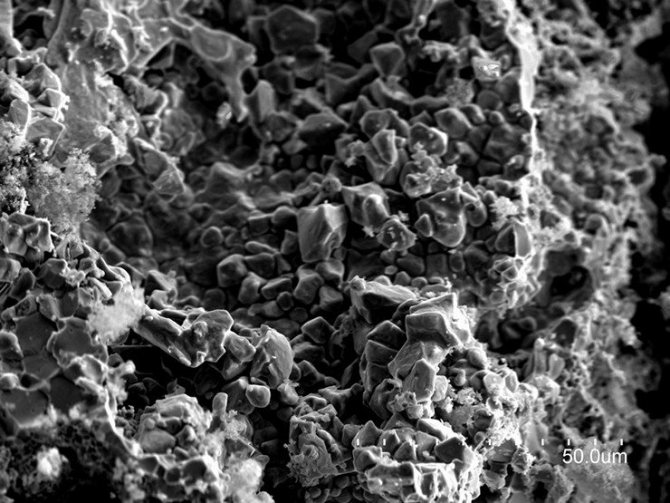

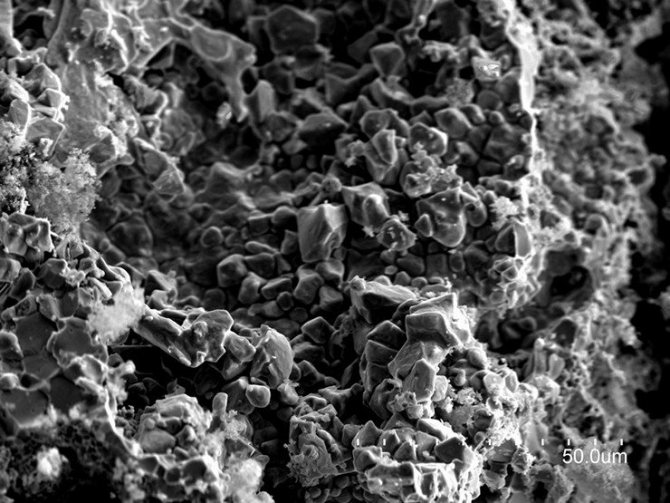

Карбид гафния – самый термостойкий среди известных материалов, способный выдержать огромные тепловые нагрузки, возникающие при движении гиперзвуковых летательных аппаратов в плотных слоях атмосферы и в ядерных реакторах. Ученые из Сибирского отделения РАН разработали новую технологию производства изделий из этого уникального соединения металла и углерода, при которой результат достигается за считанные минуты

Уникальные свойства карбида гафния (HfC) – тугоплавкость и высокая стойкость к коррозии – известны давно, но получить монолитные изделия из этого недешевого (около 50 тыс. рублей за кг) материала очень сложно. Температура его плавления – 3953 ºС, что примерно в полтора раза выше максимально возможной температуры в печах, поэтому полностью расплавить карбид – цель недостижимая. При традиционной технологии смесь порошков гафния и углерода спекают, получившийся карбид размалывают, прессуют в форме и опять отправляют в печь с максимальной температурой. Этот процесс, аналогичный производству керамики, занимает десятки часов и очень энергозатратен, при этом сам материал получается пористым, что нежелательно.

Специалисты из Института ядерной физики им. Г. И. Будкера и Института химии твердого тела и механохимии СО РАН (Новосибирск) создали намного более эффективный и дешевый способ получения подобных изделий. На первом этапе порошки углерода и гафния механоактивируют в шаровой мельнице – специальном устройстве для смешивания и глубокого измельчения твердых веществ. В результате получается механокомпозит с повышенной реакционной способностью – порошок из мельчайших частиц, состоящих из чередующихся слоев углерода и гафния. Заготовку для будущего карбида тестируют на экспериментальной станции Сибирского центра синхротронного излучения ИЯФ СО РАН, где можно исследовать структуру всего образца целиком.

На следующем этапе порошок в форме нагревают направленным пучком электронов на установке для электронно-лучевой сварки, запуская тем самым химические реакции образования карбида. Чтобы расплавить самое тугоплавкое соединение, применяют оригинальный подход: карбид плавится как бы «сам в себе» – жидкий материал находится «в кольце» порошкообразного. В дальнейшем используется метод послойного добавления сырья, аналогичный печати на 3D принтере, пока форма не будет заполнена полностью. Заключительный этап – контрольное просвечивание синхротронным излучением. В противовес классическому многочасовому спеканию в печи новый метод позволяет получать готовые детали всего за несколько минут.

Сегодня карбид гафния может с успехом применяться в ракетостроении в качестве внешнего покрытия возвращаемых космических аппаратов типа «Буран», при этом с помощью аддитивных технологий (послойного наложения материалов) можно создавать композиционные покрытия с градиентом теплопроводности. Тугоплавкость и высокая способность отдавать электроны делает карбид гафния идеальным материалом для катодов ускорителей, и не только исследовательских, но и промышленных. Многие такие ускорители производства ИЯФ СО РАН используются в наши дни для очистки вредных выбросов и сточных вод, для электронно-лучевой стерилизации в медицине, фармакологии и пищевой промышленности

По словам к.х.н. Алексея Анчарова из ИХТТМ СО РАН, новая технология может применяться для производства и других, более дешевых материалов с аналогичными свойствами, в первую очередь карбидов и боридов тугоплавких металлов – тантала, вольфрама и молибдена.

На слайдере: плавленый карбид гафния, полученный по новой технологии, разработанной новосибирскими учеными

: 08.06.2017

Сплавы

Чтобы изменить свойства того или иного металла, его сплавляют с другими веществами. Так, он может не только приобрести большую плотность, прочность, но и снизить или повысить температуру плавления.

Сплав может состоять из двух или больше химических элементов, но хотя бы один из них должен быть металлом. Такие «смеси» очень часто используют в промышленности, ведь они позволяют получить именно те качества материалов, которые необходимы.

Температура плавления металлов и сплавов зависит от чистоты первых, а также от пропорций и состава вторых. Для получения легкоплавких сплавов чаще всего используют свинец, ртуть, таллий, олово, кадмий, индий. Те, в составе которых находится ртуть, называются амальгамами. Соединение натрия, калия и цезия в соотношении 12%/47%/41% становится жидкостью уже при минус 78 °C , амальгама ртути и таллия — при минус 61°C. Самым тугоплавким материалом является сплав тантала и карбидов гафния в пропорциях 1:1 с температурой плавления 4115 °C.

Получение тугоплавких материалов

Основная трудность, встречающаяся при получении тугоплавких металлов и сплавов, это их высокая химическая активность, которая мешает быть элементу в чистом виде.

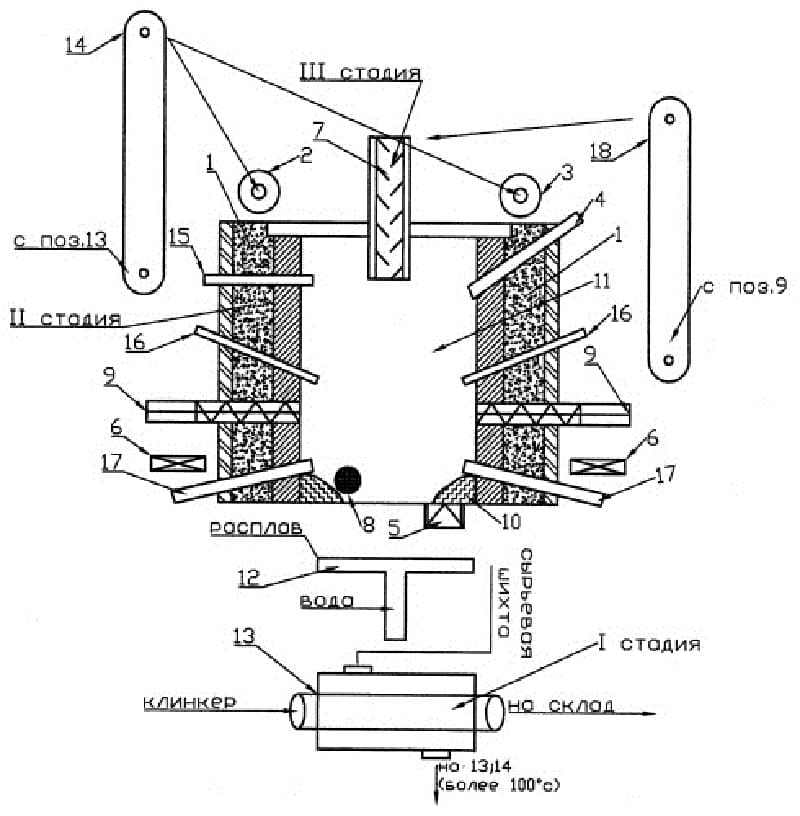

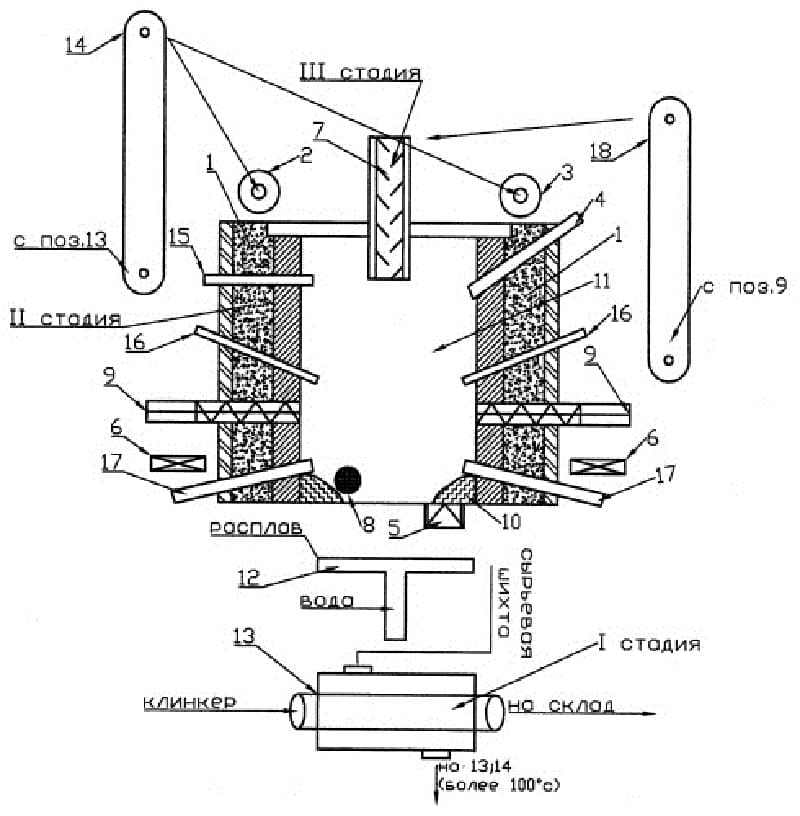

Установка для получения тугоплавких металлов

Наиболее распространенной технологией получения считается порошковая металлургия. Существует несколько способов получить порошок тугоплавкого металла.

- Восстановление с помощью триоксида водорода. Такой метод включает в себя несколько этапов, оборудование для обработки — это многотрубные печи, с диапазоном температур от 750 до 950 °С. Данный способ применяется для получения молибдена и вольфрама.

- Восстановление водородом из перрената аммония. При температуре около 500 °С, на заключительном этапе, полученный порошок, отделяют от щелочей с помощью кислот и воды. Применяется для получения рения.

- Соли различных металлов также применяются для получения порошка молибдена. Например, используют соль аммония металла и его порошок не более 15% от общей массы. Смесь нагревается до 500-850 °С при помощи инертного газа, а затем технология производства предусматривает провести восстановление водородом при температуре 850 — 1000 °С.

Производство тугоплавких металлов

Полученный этими способами порошок в дальнейшем подвергают к спеканию в специальные формы, для дальнейшей транспортировки и хранения.

На сегодняшний день, эти способы получения чистых тугоплавких металлов продолжают дорабатываться и применяются новые техники извлечения материала из горных пород. С развитием ядерной энергетики, космической отрасли, металлургии, мы в скором времени сможем наблюдать появление новых методов, возможно более дешевых и простых.

Физические и механические свойства

Тугоплавкие металлы входят в группу переходных элементов. Таблица Менделеева различает две их разновидности:

- ниобий, тантал, ванадий входят в подгруппу 5А;

- хром, вольфрам и молибден – в подгруппу 6А.

Самая небольшая плотность у ванадия (6100 кг/м3), а максимальная у вольфрама (19300 кг/м3). Остальные металлы по показателю удельной плотности находятся в пределах этих рамок. Все они обладают низким коэффициентом линейного расширения, малой теплопроводностью и упругостью. Элементы плохо проводят электроток, но отличаются сверхпроводимостью. В зависимости от вида элемента температура сверхпроводимости колеблется в пределах от 0,05 до 9 К.

Примечательно, что при комнатной температуре тугоплавким металлам присуща высокая пластичность. Кроме того, молибдену и вольфраму свойственна повышенная жаропрочность на фоне остальных элементов. Не все элементы обладают высокой степенью жаростойкости. Большая часть тугоплавких металлов устойчивы к агрессивному воздействию щелочи или кислоты в обычной среде. Но при нагреве до 400 градусов их активность резко увеличивается. По этой причине материалы нуждаются в создании особых условий эксплуатации. В высокотемпературной рабочей среде их нередко помещают в особую атмосферу инертных газов или разреженный до состояния вакуума воздух.

Общим для всех элементов показателем является высокая степень химической активности. Именно эта особенность заметно усложняет получение чистых элементов, вызывая необходимость построения многоэтапной технологической цепочки.

Кроме того, определенные сложности с применением жаропрочных металлов в промышленном производстве объясняются их повышенной склонностью к хладноломкости. Иными словами, при снижении температуры рабочей среды до определенной отметки материал становится хрупким. Ванадий проходит эту отметку на -195 градусах, ниобий на -120, а вольфрам на +330 градусах по шкале Цельсия. Эта особенность объясняется присутствием некоторых примесей в составе металлов.