Полимер (от греч. «πολυ» — много и «μερές» — часть) — это вещество, которое состоит из большого числа молекул. Эти молекулы связаны между собой в звенья и повторяются.

Немецкий химик Герман Штаудингер совместно с группой учёных на опытах доказал, что полимеры состоят из повторяющихся звеньев молекул, которые соединены между собой ковалентными связями. Это такая химическая связь, при которой два атома имеют общую электронную пару. То есть один электрон находится в одном атоме, другой — в другом и при этом они соединены. Учёные назвали такие молекулы «макромолекулами».

Химик также доказал, что пластмасса — это полимер (о пластмассе читайте ниже). За что получил Нобелевскую премию по химии в 1953 году.

ДНК — макромолекула, которая несёт в себе информацию о генах, т. е. наследственности человека

Механические свойства полимеров

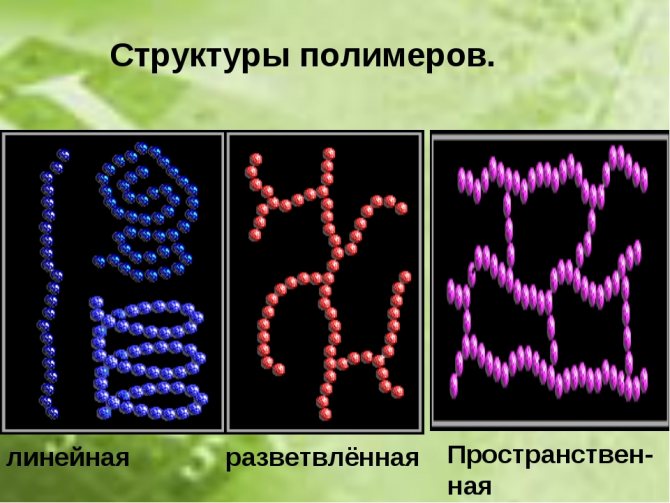

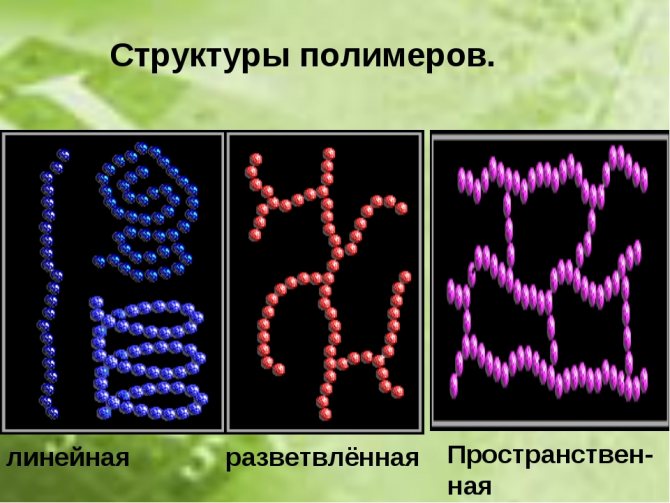

Одна из основных особенностей полимеров состоит в том, что отдельные отрезки цепей (сегменты) могут перемещаться путем поворота вокруг связи и изменения угла (рис.3). Такое смещение, в отличие от растяжения связей при упругой деформации истинно твердых тел, не требует большой энергии и происходит при невысокой температуре.

Эти виды внутреннего движения — смена конформаций, несвойственные другим твердым телам, придают полимерам сходство с жидкостями.

В то же время большая длина искривленных и спиралеобразных молекул, их ветвление и взаимная сшивка затрудняют смещение, вследствие чего полимер приобретает свойства твердого тела.

Для некоторых полимеров в виде концентрированных растворов и расплавов характерно образование под действием поля (гравитационного, электростатического, магнитного) кристаллической структуры с параллельной упорядоченностью макромолекул в пределах небольшого объема—домена.

Эти полимеры — так называемые жидкие кристаллы—

находят широкое применение при изготовлении светоиндикаторов.

Полимерам наряду с обычной упругой деформацией присущ ее оригинальный вид — высокоэластическая деформация, которая становится преобладающей при повышении температуры. Переход из высокоэластического состояния в стеклообразное, характеризующеися лишь упругой деформацией, называется стеклованием.

Ниже температуры стеклования

Тст

состояние полимера твердое, стекловидное, высокоупругое, выше—эластическое.

Если температура стеклования выше температуры эксплуатации, то полимер используется в стеклообразном состоянии, если Тст<�Тэкс— в высокоэластическом. Температура стеклования разных полимеров находится в пределах 130…300 К. Для детальной характеристики полимеров в специальных условиях в справочной литературе приводятся также значения температур перехода в хрупкое состояние и холодостойкость.

| Рис.3. Вращение групп молекулы полимера – смена конформаций в молекуле этанаС2 Н6 . | Рис.4. Характер изменения удлинения во времени при постоянной нагрузке: а – модель Максвелла, б — модель Войта-Кельвина. |

Для прочных (конструкционных) полимеров кривая растяжения подобна аналогичной кривой для металлов (рис.4). По значению модуля упругости Е

конструкционные полимеры делятся на четыре группы: жесткие E>104 МПа, полужесткие E=(5…10). 103 МПа, мягкие E=(1…5)*103 МПа.

Наиболее эластичные полимеры—эластомеры (каучуки) имеют модуль упругости E=10МПа.

Как видно, даже высокомодульные полимеры уступают по жесткости металлам в десятки и сотни раз- Этот недостаток удается в значительной мере преодолеть введением в полимер волокнистых и листовых наполнителей.

Особенность полимеров состоит также в том, что их прочностные свойства зависят от времени, т. е. предельная деформация устанавливается не сразу после приложения нагрузки. Такая замедленная реакция их на механические напряжения объясняется инерционностью процесса смены конформаций, что можно представить с помощью модели (рис.4).

Для полимеров, находящихся в высокоэластическом состоянии, закон Гука в простейшей форме неприменим, т. е. напряжение непропорционально деформации. Поэтому обычные методы испытаний механических свойств применительно к полимерам могут давать неоднозначные результаты. По той же причине инженерных расчетных способов конструирования деталей из полимеров пока еще не существует и преобладает эмпирический подход.

Физические свойства полимеров

Коэффициент теплопроводности полимеров значительно ниже, чем других твердых тел,—около 0,2 … 0,3 В/(м*К), поэтому они являются теплоизоляторами. Вследствие относительной подвижности связей и смены конформаций полимеры имеют высокий ТКЛР (10-4 … 10-5 К-1 ).

Можно было бы поэтому полагать, что они плохо совместимы с материалами, имеющими меньший ТКЛР,—металлами и полупроводниками. Однако высокая эластичность полимеров и сравнительно небольшой интервал рабочих температур позволяет широко применять их в виде пленок, нанесенных на поверхность любых материалов.

Диапазон температур, при которых можно эксплуатировать полимеры без ухудшения их механических свойств, ограничен. Нагревостойкость большинства полимеров, к сожалению, очень низка — лишь 320…400 К и ограничивается началом размягчения (деформационная стойкость). Помимо потери прочности повышение температуры может вызвать и химические изменения в составе полимера, которые проявляются как потеря массы.

Способность полимеров сохранять свой состав при нагревании количественно характеризуется относительной убылью массы при нагреве до рабочей температуры. Допустимым значением убыли массы считается 0,1 … 1%. Полимеры, стойкие при 500 К, считаются нагревостойкими, а при 600…700 К — высоконагревостойкими. Их разработка, расширение выпуска и применения приносят большой народнохозяйственный эффект.

Основные свойства полимеров

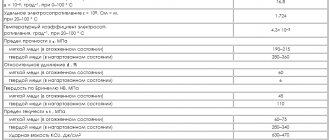

Таблица. Физические свойства полимеров.

| Поли-амид-6 | Поли-амид-6.6 | Поли-этилен | ПОМ (POM) | ПВХ (PVC) (мягкий) | ПВХ (PVC) (твердый) | Полипро-пилен | Поли-стирол (цель-ный) | Поли-стирол (пено-пласт) | Фенол — формаль-дегидная смола | АБС (ABS) | Поли-уретан | |

| Удельная масса , г/см3 | 1.14 | 1.14 | 0.95 | 1.42 | 1.3 | 1.4 | 0.92 | 1.05 | 1.05 | 1.4 | 1.05 | 1.26 |

| Предел прочности на разрыв , МН/м2 | 55 | 60 | 24 | 75 | 16 | 60 | 32 | 55 | 55 | 25 | 50 | 50 |

| Предел прочности на изгиб , МН/м2 | 27 | 38 | 37 | 108 | 44 | 35 | 70 | |||||

| Относительное удлинение при разрыве, % | 250 | 140 | 350 | 65 | 400 | 40 | 350 | 30 | 30 | 3 | 600 | |

| Коэффициент эластичности, МН/м2 | 950 | 1500 | 1000 | 3000 | 20 | 3000 | 1300 | 2500 | 2500 | 7000 | 2500 | 25 |

| Ударная вязкость (прочность) , КДж/ м2 | 35 | 17 | 3 | 8.5 | 30 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1.7 | 12 | — | |

| Максимальная рабочая температура , o C | 120 | 120 | 80 | 100 | 80 | 80 | 110 | 81 | 81 | 120 | 80 | 80 |

| Удельное сопротивление, Ом*см | 10^15 | 10^15 | 10^15 | 10^15 | 10^10 | 10^17 | 10^16 | 10^16 | 10^16 | 10^10 | 10^14 | |

| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.2 | 0.15 | 0.001 | 0.025 | 0.1 | 0.1 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0004 | <0.3 | 0.015 | 0.1 |

| Электрическая прочность , МВ*м | 35 | 30 | 53 | 70 | 30 | 32 | 80 | >40 | >40 | 75 | 85 | 20 |

| Горючесть, по UL94(США)>1.6мм | V2 | V2 | HB | HB | HB | HB | HB | HB | VO | HB | HB | |

| Коэффициент трения по стали | 0.3 | 0.3 | 0.25-0.3 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.15-0.4 | |

| Коэффициент линейного расширения , 10-6/oC | 85 | 85 | 200 | 120 | 70 | 160 | 90 |

Химические свойства полимеров

Химическая стойкость полимеров определяется разными способами, но чаще всего по изменению массы при выдержке образца в соответствующей среде или реагенте. Этот критерий, однако, не является универсальным и не отражает природу химических изменений (деструкции).

Даже в стандартах (ГОСТ 12020—66) предусмотрены лишь качественные ее оценки по балльной системе. Так, полимеры, изменяющие за 42 суток массу на 3 … 5%, считаются устойчивыми, на 5 … 8%— относительно устойчивыми, более 8 … 10%—нестойкими- Конечно, эти пределы зависят от вида изделия и его назначения.

Для полимеров характерна высокая стойкость по отношению к неорганическим реактивам и меньшая — к органическим.

В принципе все полимеры неустойчивы в средах, обладающих резко выраженными окислительными свойствами, но среди них есть и такие, химическая стойкость которых выше, чем золота и платины.

Поэтому полимеры широко используются в качестве контейнеров для особо чистых реактивов и воды, защиты и герметизации радиокомпонентов, и особенно полупроводниковых приборов и ИС.

Особенность полимеров состоит еще и в том, что они по своей природе не являются вакуумплотными. Молекулы газообразных и жидких веществ, особенно воды, могут проникать в микропустоты, образующиеся при движении отдельных сегментов полимера. даже если его структура бездефектна.

Для качественной оценки сорбционно-диффузионных процессов в полимерах используются три параметра: коэффициент диффузииD,

м2 /с; коэффициент растворимости 5, кг/(м3 *Па); коэффициент проницаемости

р,

кг/(м*Па*с), причем

p=DS.

Так, для воды в полиэтилене D=0,8-10-12 м2 /c, S=10-3 кг(м3 Па) и р=8*10-16 кг/(м*Па*с).

Полимеры выполняют роль защиты металлических поверхностей от коррозии в случаях, когда:

- толщина слоя велика,

- полимер оказывает пассивирующее действие на активные (дефектные) центры металла, тем самым подавляя коррозионное действие влаги, проникающей к поверхности металла.

Как видно, герметизирующие возможности полимеров ограничены, а пассивирующее их действие неуниверсально. Поэтому полимерная герметизация применяется в неответственных изделиях, эксплуатирующихся в благоприятных условиях.

Для большинства полимеров характерно старение

— необратимое изменение структуры и свойств, приводящее к снижению их прочности. Совокупность химических процессов, приводящих под действием агрессивных сред (кислород, озон, растворы кислот и щелочей) к изменению строения и молекулярной массы, называется химической

деструкцией.

Наиболее распространенный ее вид — термоокислительная деструкция—происходит под действием окислителей при повышенной температуре. При деструкции не все свойства деградируют в равной мере: например, при окислении кремнийорганических полимеров их диэлектрические параметры ухудшаются несущественно, так как Si окисляется до оксида, который является хорошим диэлектриком.

Медицина

Применение полимеров в медицине имеет широкое распространение. Самый простой пример – одноразовые шприцы. На данный момент производится около 3 тысяч изделий, используемых в медицинской сфере.

Чаще всего в данной области используются силиконы. Они незаменимы при проведении пластических операций, создания защиты на ожоговых поверхностях, а также изготовления различных изделий. В медицине полимеры использовались с 1788 года, но в ограниченном количестве. А 1895 году они получают более широкое распространение после операции, в ходе которой костный дефект был закрыт полимером на основе целлулоида.

Все материалы данного типа можно разделить на три группы согласно применению:

- 1 группа – для введения в организм. Это искусственные органы, протезы, кровезаменители, клеи, лекарственные препараты.

- 2 группа – полимеры, имеющие контакт с тканями, а также веществами, предназначенными для введения в организм. Это тара для хранения крови и плазмы, стоматологические материалы, шприцы и хирургические инструменты, составляющие медицинского оборудования.

- 3 группа – материалы, не имеющие контакта с тканями и не вводящиеся в организм. Это оборудование и приборы, лабораторная посуда, инвентарь, больничные принадлежности, постельное белье, оправы для очков и линзы.

Электрические свойства полимеров

Как правило, полимеры являются диэлектриками, по многим параметрам лучшими в современной технике. Величина удельного объемного сопротивления рv зависит не только от строения, ной от содержания ионизированных примесей — анионов Сl-, F-, I-, катионов Н+, Na+ и других, которые чаще всего вводятся в смолу вместе с отвердителями, модификаторами и т.д. Их концентрация может быть высокой, если реакции отверждения не были доведены до конца.

Подвижность этих ионов резко увеличивается с повышением температуры, что приводит к падению удельного сопротивления. Наличие даже весьма малых количеств влаги также способно значительно уменьшить удельное объемное сопротивление полимеров. Это происходит потому, что растворенные в воде примеси диссоциируют на ионы, кроме того, присутствие воды способствует диссоциации молекул самого полимера или примесей, имеющихся в нем.

При повышенной влажности значительно уменьшается удельное поверхностное сопротивление некоторых полимеров, что обусловлено адсорбцией влаги.

Диапазон значений рv для большинства полимерных диэлектриков (в условиях нормальной температуры и влажности) составляет 1012 … 1015 Ом*см. Температурная зависимость удельного сопротивления в большой степени определяется физическим состоянием полимерного диэлектрика. Для полимеров в стеклообразном и кристаллическом состояниях зависимость lnот 1/Т прямолинейна, в высокоэластическом— криволинейна. Вблизи температуры стеклования кривые ln=f

(1/T) претерпевают излом.

Более резкое изменение удельной проводимости с температурой в области высокоэластического состояния объясняют возрастанием подвижности макромолекул и возникновением группового механизма движения ионов.

Строение макромолекул, характер их теплового движения, наличие примесей или специальных добавок влияют на вид, концентрацию и подвижность носителей. Так, удельное сопротивление полиэтилена повышается в 10 … 1000 раз после очисткиот низкомолекулярных примесей. Сорбция 0.01 … 0,1% воды полистиролом приводит к снижению удельного сопротивления в 100 … … 1000 раз.

В неполярных полимерных диэлектриках имеет место преимущественно электронная поляризация, в полярных, кроме электронной, могут быть дипольная, миграционная. Под действием электрического поля может происходить смещение участков цепи молекулы—сегментов; это так называемая дипольно-сегментальная поляризация. Смещение полярных групп атомов, находящихся в основной цепи или боковых цепях макромолекулы, проявляется как дипольно-групповая поляризация.

В целях получения материала с заданными механическими, электрическими и теплофизическими свойствами широко применяются композиции, состоящие из полимерного связующего, наполнителей и других добавок.

В таких полимерах наблюдается и миграционная поляризация.

Диэлектрическая проницаемость более или менее резко зависит от двух основных внешних факторов: температуры и частоты приложенного напряжения. В неполярных полимерах она лишь слабо уменьшается с ростом температуры вследствие теплового расширения и уменьшения числа частиц в единице объема. В полярных полимерах диэлектрическая проницаемость сначала растет, а затем падает, причем максимум обычно приходится на температуру, при которой материал размягчается, т. е. лежит вне пределов рабочих режимов.

Дипольно-сегментальная и дипольная поляризация, обусловленная тепловым движением боковых групп или отдельных групп атомов основной цепи, сопровождаются потерями, причем наиболее заметны они на частотах 105 … 109 Гц.

Диэлектрические потери вызываются не только полярными группами макромолекулы основного вещества, но и полярными молекулами примесей, например остатками растворителя, абсорбированной водой и т. д. Небольшие дипольные потери наблюдаются и в неполярных полимерах, так как даже при тщательной очистке мономеров и полимеров от полярных примесей в макромолекулах имеются карбонильные группы, гидроксильные группы или двойные связи, способные ориентироваться по полю.

Для полимеров, как ни для одних других диэлектриков, характерны процессы накопления поверхностных зарядов — электризация.

Эти заряды возникают в результате трения, контакта с другим телом, электролитических процессов на поверхности. Механизмы электризации до конца неясны- Одним из них является возникновение при контакте двух тел так называемого двойного слоя, который состоит из слоев положительных и отрицательных зарядов, расположенных друг против друга.

Возможно также образование на поверхности контактирующих материалов тонкой пленки воды, в которой имеются условия для диссоциации молекул примесей. При соприкосновении или трении разрушается пленка воды с двойным слоем и часть зарядов остается на разъединенных поверхностях. Электролитический механизм накопления зарядов при контактировании имеет место в полимерных материалах, на поверхности которых могут быть низко молекулярные ионогенные вещества—остатки катализаторов, пыль, влага.

Пищевая промышленность

В пищевой промышленности полимерные материалы используются для изготовления тары и упаковки. Могут иметь форму твердых пластиков или пленок. Основное требование – полное соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам. Не обойтись без полимеров и в пищевом машиностроении. Их применение позволяет создавать поверхности с минимальной адгезией, что важно при транспортировке зерна и других сыпучих продуктов. Также антиадгезионные покрытия необходимы в линиях выпечки хлеба и производства полуфабрикатов.

Полимеры применяются в различных отраслях деятельности человека, что обусловливает их высокую востребованность. Обойтись без них невозможно. Натуральные материалы не могут обеспечить ряда характеристик, необходимых для соответствия конкретным условиям использования.