12.01.2022 Автор: VT-METALL

Из этого материала вы узнаете

:

- 3 признака коррозии металла

- Основные виды коррозии металлов в зависимости от типа агрессивной среды

- Виды коррозии металлов по характеру разрушений

- Защитные свойства оксидных пленок металлов

- 5 способов защиты от коррозии металлов

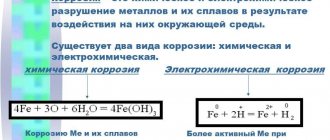

Существуют различные виды коррозии металлов. Классифицируются они как по типу воздействия агрессивной среды: атмосферная, подземная, током; так и по характеру разрушений: сплошная, избирательная, локальная. Каждый металл и сплав по-разному сопротивляется процессу коррозирования.

Если говорить о естественной защите, то это оксидная пленка. Также применяются различные технологии по профилактике и недопущению коррозии. Самый простой и широко распространенный – окрашивание. О том, какие бывают виды коррозии металлов и способы защиты, вы узнаете из нашего материала.

Основные виды коррозии металлов в зависимости от типа агрессивной среды

Среда, вызывающая скорый износ материалов и конструкций, называется агрессивной. В зависимости от ее типа рассмотрим, какие бывают виды коррозии металлов.

- Разрушение металла под воздействием воздуха или газа при условии высокой влажности называется атмосферной коррозией.

- Если влаги нет, но реакция происходит при участии газов, этот вид коррозии называется газовый. Важно понимать, что отсутствие влаги не единственная характеристика этого типа. Она может происходить и под воздействием повышенной температуры. Такой вид разрушения обычно наблюдается на заводах химической промышленности или при обработке продуктов нефтехимии.

- Под влиянием радиоактивных лучей рассматривают радиационные виды коррозии металлов с примерами. Металл может очень быстро разрушиться под действием интенсивной радиации.

- Конструкции и металлы, находящиеся глубоко в земле, чаще всего подвержены следующему виду коррозии – подземному.

- Еще один вид разрушения – контактная коррозия – наступает при взаимодействии разных металлов, различных по характеристикам стандартного потенциала.

- Биологическая коррозия – вид повреждений, вызванный реакцией на продукты жизнедеятельности бактерий, микроорганизмов, и других крупных живых организмов.

- Виды химической коррозии металлов и сплавов, находящиеся под влиянием тока от внешних источников или токов, возникающих в токопроводящей среде почвы, называются электрокоррозией. Ее также разделяют на два подвида: коррозию внешнего тока и коррозию блуждающего тока.

- Комбинированный тип влияния на металлы называется кавитационным изнашиванием. Здесь параллельно на объект воздействует коррозия внешней среды и ударная.

- Следующая смешанная характеристика воздействия на металлы и конструкции с помощью стандартного коррозионного влияния и переменных механических напряжений получила название – коррозия под напряжением, или коррозийное растрескивание. Она наступает в агрессивной окружающей среде под высокой нагрузкой или из-за чувствительности сплавов.

- Классификация видов коррозии металлов одновременно по коррозийному и вибрационному воздействию называется фреттинг-коррозия. Подвижность конструкций вызывает трение и вибрацию, поэтому, чтобы снизить негативные проявления, нужно особо тщательно выбирать материал изделий либо использовать специальные покрытия.

МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ, ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Существуют многочисленные способы защитить металл от разрушений или ржавчины. Выбор того или иного способа определяется конкретными условиями работы и хранения металлических изделий. Наиболее широко применяются: легирование сталей, нанесение металлических покрытий, электрохимическая защита.

Легирование эффективнее всего в условиях воздействия механических напряжений и коррозийной среды. Легирование позволяет предотвратить и коррозийное растрескивание изделий.

Так, например, к группе сталей с особыми химическими свойствами относят коррозионно-стойкие стали. Их получают путем введения в углеродистые и низколегированные стали значительных добавок хрома или хрома и никеля. При содержании хрома 13, 17 и 25% хромистые стали являются не только коррозионно-, но и жаростойкими. Хромоникелевые стали обладают большей коррозионной стойкостью, чем хромистые, и находят широкое применение в химической промышленности.

Металлические покрытия наносят на поверхность изделия тонким слоем металла, обладающего достаточной стойкостью в данной среде. Такое покрытие придает также поверхностным слоям металлоизделий требуемую твердость, износостойкость. Различают два типа покрытий – анодное и катодное. Для железоуглеродистых сплавов таким анодным покрытием может служить покрытие из цинка и кадмия. В воде и во влажном воздухе цинк покрывается слоем основной углекислой соли белого цвета, защищающим его от дальнейшего разрушения. Широкое применение получили цинковые покрытия для защиты арматуры, труб и резервуаров от действия воды и горячих жидкостей.

Металлические покрытия наносят различными способами. Наиболее часто применяется горячий метод, гальванизация и металлизация.

При горячем методе изделие погружают в расплавленный металл, который смачивает его поверхность и покрывает тонким слоем. Затем изделие вынимают из ванны и охлаждают. Таким методом изделие покрывают слоем олова или цинка. Лужение применяют при изготовлении белой жести, при устройстве покрытий на внутренних поверхностях пищевых котлов и других изделий. Цинкованием предохраняют от коррозии, например, кровельное железо, водопроводные трубы.

При гальваническом способе металлические изделия помещают в гальваническую ванну. Под действием электрического тока на поверхности изделия происходит катодное осаждение пленки защитного металла. Толщину покрытия можно регулировать в широких пределах. Покрытия получают также распылением расплавленного металла с помощью специальных металлизационных пистолетов и напылением на его поверхность защищаемого металла. Этот вид защиты используют для крупногабаритных конструкций: ж/д мостов и т. д. В качестве защитного металла используют алюминий, цинк, хром, коррозионно-стойкие стали.

Неметаллические покрытия выполняются из лаков, красок, эмалей и др. веществ и изолируют изделие от воздействия внешней среды. Они легко наносятся на изделие, хорошо закрывают поры, не изменяют свойств металла и являются относительно дешевыми. При хранении и перевозке металлические изделия покрывают специальными смазочными материалами, минеральными маслами и жирами. Для защиты изделий, работающих в высокоагрессивных средах, применяют пластмассовые покрытия из винипласта, поливинилхлорида.

Химические покрытия – защитные оксидные и иные пленки – создаются при воздействии на металл сильных химических реагентов. Широко применяются также оксидирование и фосфатирование металлоизделий.

Оксидирование – создание на поверхности изделия оксидной пленки, обладающей большой коррозийной стойкостью. Наиболее широко применяется для защиты от коррозии изделий из алюминия и его сплавов.

Фосфатирование стальных изделий заключается в создании поверхностного слоя из фосфатов марганца и железа. Фосфатные покрытия используются в дальнейшем в качестве подслоя, часто в сочетании со смазочными материалами, для уменьшения трения при обработке металлов давлением, волочением, для хорошей приработки трущихся деталей машин.

В отдельных случаях прибегают к защите металлов от коррозии при помощи протекторов. Сущность протекторной защиты заключается в том, что к поверхности защищаемого изделия прикрепляют протекторы – куски металла. Образуется гальваническая пара, в которой анод – протектор, катод – изделие. В результате протектор разрушается, защищая изделие. Таким образом защищают, например, подводные металлические части кораблей, прикрепляя к ним пластины цинка.

Виды коррозии металлов по характеру разрушений

Несколько типов коррозии выделяют по характеру коррозионных поражений. Перечислим их:

- Сплошная – распределяется по всей плоскости металла. Она бывает равномерная, если скорость воздействия на всю поверхность одинакова. Если же скорость разрушения разная, такой вид будут называть неравномерной коррозией.

- Бывает так, что портится только одна конкретная составляющая сплава или определенный его компонент. Тогда говорим об избирательной коррозии.

- Небольшие точки, раковины, пятнышки, разной толщины углубления – все эти характеристики подтверждают, что в дело вступил следующий тип коррозии – местный.

- Частичная коррозия, которая начинается сначала на поверхности, а затем в некоторых местах проникает вглубь, называется подповерхностной. Эти виды химической коррозии металлов и сплавов приводят к расслоению.

- Один из самых опасных видов коррозии происходит по границам зерен. По сути, транскристаллитную или межкристаллитную коррозию трудно определить на глаз. Страдают от него больше всего сталь (хромистая и хромоникелевая), алюминиевые и никелевые сплавы. Продукция под воздействием коррозии становится очень хрупкая, значительно изменяются индикаторы прочности и пластичности.

- Щелевые коррозии – это виды коррозии металлов локального типа, которые появляются в промежутках между деталями, зазорах, в крепежных соединениях.

Электрохимическая коррозия.

Электрохимическая коррозия является наиболее распространенным типом коррозии металлов. По электрохимическому механизму коррозируют металлы в контакте с растворами электролитов (морская вода, растворы кислот, щелочей, солей) . В обычных атмосферных условиях и в земле металлы коррозируют также по электрохимическому механизму , т.к. на их поверхности имеются капли влаги с растворенными компонентами воздуха и земли. Электрохимическая коррозия является гетерогенным и многостадийным процессом. Ее причиной является термодинамическая неустойчивость металлов в данной коррозионной среде.

Термодинамика электрохимической коррозии металлов.

Стремлением металлов переходить из металлического состояния в ионное для различных металлов различно. Вероятность такого перехода зависит также от природы коррозионной среды. Такую вероятность можно выразить уменьшением свободной энергии при протекании реакции перехода в заданной среде при определенных условиях.

Следовательно, для электрохимического растворения металла необходимо присутствие в растворе окислителя (деполяризатора, который бы осуществлял катодную реакцию ассимиляции электронов), обратимый окислительно-восстановительный потенциал которого положительнее обратимого потенциала металла в данных условиях.

Катодные процессы при электрохимической коррозии могут осуществляться различными веществами.

- ионами

- оксидами и гидрооксидами (как правило малорастворимыми продуктами коррозии, образованными на поверхности металлов)

- органическими соединениями

молекулами

В коррозионной практике в качестве окислителей-деполяризаторов, осуществляющих коррозию, выступают ионы водорода и молекулы растворенного в электролите кислорода.

При увеличении активности ионов металла (повышение концентрации ионов металла в растворе), потенциал анода возрастает, что приводит к торможению растворения металла. Понижение активности металла, напротив, способствует растворению металла. В ходе коррозионного процесса изменяются не только свойства металлической поверхности, но и контактирующего раствора (изменение концентрации отдельных его компонентов). При уменьшении, например, концентрации деполяризатора, у катодной зоны может оказаться, что катодная реакция деполяризации термодинамически невозможна.

Гомогенные и гетерогенные пути электрохимической коррозии.

Причину коррозии металлов в растворах, не содержащих одноименных ионов, объясняет теория необратимых потенциалов. Эта теория рассматривает поверхность металлов как однородную, гомогенную. Основной и единственной причиной растворения (коррозии) таких металлов является термодинамическая возможность протекания анодного и катодного актов. Скорость растворения (коррозии) будет определяться кинетическими факторами. Но гомогенную поверхность металлов можно рассматривать как предельный случай, который может быть реализован, например, в жидких металлах. (ртуть и амальгамы металлов). Для твердых металлов такое допущение будет ошибочным, хотя бы потому что различные атомы сплава (и чистого металла) занимают различное положение в кристаллической решетке. Наиболее сильное отклонение от гомогенной конструкции будет наблюдаться при наличии в металле инородных включений, интерметаллидов, границ зерен и т.д. В этом случае, разумеется, поверхность является гетерогенной. Установлено, что даже при наличии на поверхности металла неоднородностей в целом поверхность остается эквипотенциальной.

Таким образом, неоднородность поверхностей сплава не может являться основной причиной общей коррозии металла. Наиболее существенной в подобных случаях является ионизация растворения анодной составляющей вблизи катодной составляющей, это возможно, если на поверхности металлической конструкции возникают гальванические элементы. Рассмотрим некоторые из них:

а) неоднородность металлической фазы, обусловленная неоднородностью сплава, а также в результате микро и макровключений.

б) неоднородность поверхности металла в следствие наличия границ блоков и зерен кристаллов, выход дислокаций на поверхность, анизотропность кристаллов.

в), г) неоднородность защитных пленок на поверхности за счет микро и макропор пленки (в), за счет неравномерного образования на поверхности вторичных продуктов коррозии (г) и др.

Мы рассмотрели два крайних механизма саморастворения металлов: равномерное растворение идеально гомогенной поверхности и растворения (в основном локальное) микроэлементов при пространственном разделении катодных и анодных зон (процессов).

В общем случае, необходимо считаться с возможностью протекания на анодных участках наряду с основными анодными процессами катодных процессов, на катодных же участках могут протекать с пониженной скоростью анодные процессы растворения.

Можно сделать вывод, что нет оснований противопоставлять «гомогенный» и «гетерогенный» пути протекания коррозионных процессов. Правильнее будет их рассматривать как факторы, взаимно дополняющие друг друга. Основной же причиной коррозии металлов остается по-прежнему термодинамическая вероятность протекания в данных условиях на металле анодных процессов ионизации металла и сопряженного с ним катодного процесса деполяризации.

Анодные процессы при электрохимической коррозии металлов.

Термодинамические основы.

Для протекания коррозионного процесса существенным является состояние форма соединения , в котором находится катион металла в растворе. Ионизация металла с последующим переходом в раствор простых компонентов металла представляет лишь одно из возможных направлений анодных процессов. Форма их конкретного состояния во многом определяется как природой металла и контактирующей с ним средой , так и направлением и величиной поляризующего тока (или электродного потенциала). Переходя в раствор, коррозирующий металл вступает в связь либо с растворителем, либо с компонентами раствора. При этом могут образовываться простые и комплексные соединения с различной растворимостью и с различной адгезией к поверхности металла. При высоких положительных значениях потенциала на аноде возможен процесс окисления воды с выделением кислорода. В зависимости от того, какие процессы или их сочетания протекают на аноде, они могут в значительной мере (а иногда и полностью) контролировать суммарный процесс коррозии.

Причины анодного растворения металлов.

Простейшими анодными реакциями являются такие , в результате которых образуются растворимые гидратированные и комплексные катионы,. которые отводятся от анода путем диффузии, миграции (перенос за счет электрического поля) или конвекции.

Полярные молекулы жидкости электростатически взаимодействуют с заряженными ионами, образуют сольватные (в случае воды-гидратные) комплексы. Обладающие значительно меньшим запасом энергии чем ионы в кристаллической решетки металла. Величину этого понижения можно оценить, исходя из соображений предложенных Борном. Полный электрический заряд в вакууме обладает энергией, равной потенциальной энергии. Для определения величины энергии заряда представим, что проводящая сфера радиусом r имеет заряд q. Внесение еще одной части заряда dq в сферу должно быть встречено отталкивающими силами df=qdq/r. Поистине огромное уменьшение энергии иона в водном растворе указывает на устойчивость такого состояния в нем. Таким образом, причиной перехода атомов металла с поверхности и их ионизация является электростатическое взаимодействие (сольватация) ионов металла с полярными молекулами растворителя.

Анодная пассивность металлов.

При значительном торможении анодной реакции ионизации металла скорость коррозионного процесса может понизится на несколько порядков. Такое состояние металла принято называть анодной пассивностью. Пассивность можно определить следующим образом: пассивность — состояние повышенной коррозионной устойчивости металла или сплава (в условиях, когда термодинамически он является реакционно способным), Вызванное преимущественным торможением анодного процесса т.е. может произойти так, что в реальных условиях скорость коррозии «активных» элементов оказывается весьма незначительной в следствии наступления пассивного состояния. Например, титан расположенный левее цинка, и хром, расположенный рядом с цинком, в следствии наступления пассивности оказываются более коррозионностойкими в большинстве водных сред, чем цинк. На склонность к пассивному состоянию влияет природа системы металл-раствор. Наибольшую склонность к переходу в пассивное состояние проявляют Ti,Ni,Al,Mg,Fe,Co и др.

Наступление пассивного состояния приводит к значительному изменению формы анодной поляризационной кривой. Кривая может быть разбита на несколько характерных участков:

Но начиная с В становится возможным процесс образования защитного слоя (фазового или адсорбционного), скорость которого растет при смещении потенциала в положительную сторону. Это приводит к торможению анодного растворения (BD). В точке D, соответствующей потенциалу ( потенциал начала пассивации) скорость образования защитного слоя равна скорости его растворения. Далее идет рост защитного слоя, экранирующего поверхность, скорость анодного растворения резко понижается (DE). В точке Е, соответствующей потенциалу полной пассивации металл оказывается в пассивном состоянии. На участке EF (область пассивного состояния) скорость анодного процесса не зависит от потенциала, а определяется скоростью химического растворения защитной пленки. Ток соответствующий области пассивного состояния, называется током пассивного состояния (i ). Положительнее F возможна ( -потенциал перепассивации) новая ветвь активного растворения с образованием катионов более высокой валентности.

При высоких положительных потенциалах возможен локализованный пробой оксидной пленки — металл начинает растворятся по типу питтинга (PP’) называют потенциалом питтингообразования.

Металл запассивированный в данной среде, может сохраняться в пассивном состоянии некоторое время в непассивирующей среде.

Библиография

- [ASM96]: Corrosion

5 è , vol. 13

Справочник по

ASM, ASM International (Американское общество материалов), 1996. - [Ben62]: Окисление металлов

, J. Bénard

et al.

, Готье-Виллар, 1962 г. - [Kof88]: Высокотемпературная коррозия металлических поверхностей

, П. Кофстад, Elsevier, 1988. - [Lan93]: Коррозия и химия поверхности металлов

, D. Landolt, vol. 12

Договора о материалах

, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 1993. - [Now92]: Диффузия в твердых телах и высокотемпературное окисление металлов

, Дж. Новотны, Trans Tech Publications, 1992. - [Phi98]: Металлургия: от руды к материалу

, J. Philibert

et al.

, Массон, 1998.

- ↑ abc

Авила Мендоса, Хавьер. (1986). Помимо ржавчины . Секретарь народного просвещения. ISBN 968-16-2396-7 . OCLC 24487587 . Проверено 7 марта 2022 г. .

внешняя ссылка

- Wikimedia Commons содержит мультимедийную категорию о коррозии

.

| Контроль властей |

|

- Данные: Q137056

- Мультимедиа: Коррозия