Современные способы защиты поверхностей предполагают широкий спектр методов, которые способны справиться с поставленной задачей. Чтобы понять, какой из них оптимальный в конкретных условиях, необходимо разобраться с технологиями, оценить достоинства и недостатки.

Очень часто хотят понять: металлизация – что это за процедура и как она производится. В соответствии с названием это нанесение слоя определенного металла на выбранную поверхность. Такому процессу подвергаются не только металлические изделия. Это могут быть деревянные, пластиковые, стеклянные и другие поверхности.

Углеродистая сталь.

Углеродистая сталь — один из основных видов конструкционных материалов в современной промышленности, является сплавом железа, углерода и относительно небольшого количества легирующих добавок. Железо не пассивируется на воздухе (в отличие от других металлов своей подгруппы, например никеля), поэтому главным его недостатком является низкая коррозионная стойкость. При коррозии железо соединяется с кислородом и превращается в оксиды FeO, Fe2O3 и Fe3O4, покрывающие сталь пористым слоем полностью проницаемым для внешней среды. Этот слой нисколько не препятствует дальнейшему разрушению металла. Процесс коррозии стали самопроизвольно не затухает и может длиться годами вплоть до полного уничтожения изделий. Поэтому сталь без покрытия, электрохимической защиты или легирования никелем и хромом не следует применять ни в атмосферных условиях, ни в агрессивных средах. Чаще всего для защиты стали от коррозии применяют гальваническое цинкование и химическое фосфатирование (с промасливанием или хроматированием).

Преимущества:

- Низкая стоимость;

- Хорошая свариваемость;

- Относительно высокая твердость;

- Устойчивость к динамическим нагрузкам;

- Отсутствие отпускной хрупкости.

Недостатки:

- Низкая атмосферная коррозионная стойкость;

- Подверженность сильному охрупчиванию при низких температурах.

Нержавеющая сталь.

Нержавеющая сталь — сплав железа с углеродом, преимущественно легированный большим количеством хрома и никеля. Из названия этого конструкционного материала понятно, что он находит основное применение в средах, вызывающих активную коррозию обычной стали. Так, нержавейка устойчива в промышленной атмосфере и воде, хорошо сопротивляется воздействию серной кислоты. В тоже время нержавеющая сталь плохо паяется, обладает достаточно низким коэффициентом трения, слабо проводит электрический ток, боится щелочей (в отличие от углеродистой стали) из-за присутствия в ней хрома. Однако все эти недостатки эффективно устраняются гальваническими покрытиями.

Трудность покрытия нержавейки связана с наличием на поверхности деталей тончайшей прочной пассивной пленки из оксидов хрома и никеля, не позволяющей покрытию хорошо сцепиться с основой после обычной технологии подготовки. Эта пленка легко стравливается, но почти мгновенно образуется вновь на воздухе. Поэтому для гальванопокрытия нержавеющей стали применяются более сложные, чем при обработке обычной стали, методы.

Применяя такие методы нержавеющую сталь можно хромировать, лудить, никелировать, меднить и т.д. Никель применяют для усиления блеска сложнопрофильной поверхности вместо механической или электрохимической полировки. Также благодаря никелю детали из нержавейки полностью защищаются от воздействия щелочей. Хром повышает износо- и термостойкость. Для защиты от появления коррозионно-активной гальванопары при сопряжении с алюминием применяется сплав олово-висмут. Медь придает искрозащитные свойства, облегчает свинчиваемость, защищает от задиров и повышает электропроводность. Черное цинковое покрытие является декоративным. Общую коррозионную стойкость нержавеющей стали можно повысить путем химической пассивации.

Преимущества:

- Высокая атмосферная коррозионная стойкость;

- Устойчивость в смеси крепких кислот, содержащих несколько процентов HNO3, но в отсутствии HCl и HF;

- Устойчивость при температуре 300° С в H2O, HNO3 и органических кислотах;

- Приемлемая свариваемость.

Недостатки:

- Высокая стоимость;

- Повышенная хрупкость в зонах сварных швов.

Техника безопасности

Любой метод металлизации относится к категории вредных и небезопасных технологических процессов. Основными источниками повышенной опасности при работе являются:

- наличие высоких температур, являющихся катализаторами процесса;

- необходимость применения источников повышенного напряжения;

- использование открытого пламени при газовом методе;

- применение различных химических соединений, пары которых оказывают негативное воздействие на органы дыхания.

При проведении работ необходимо строго соблюдать все пункты техники безопасности, которые приведены в инструкции к конкретной установке или аппарату. Если работы проводятся самостоятельно в домашней мастерской, необходимо позаботиться о наличии средств защиты органов дыхания, зрения, открытых частей тела. Исключить возможность поражения электрическим током.

Понравилась статья? Поделитесь своим мнением в блоке комментариев.

3. Чугун.

Чугун — сплав железа с большим количеством углерода (не менее 2,14%). Углерод придаёт твёрдость, но снижает пластичность. В зависимости от формы графита и количества цементита, различают белые, серые, ковкие и высокопрочные сорта чугуна. Как правило, из чугуна производят изделия методом литья. Трудность в покрытии чугуна заключается в наличии литейной корки, при повреждении которой качественное покрытие получить не удается. Кроме этого, за счет высокой науглероженности чугуна, при травлении на его поверхности выступает много карбидов железа в виде порошка, усложняющих получение прочно сцепленного покрытия. Оцинковка чугуна из щелочных растворов затруднена преимущественным выделением водорода, а не цинка.

Назначение

Изготовление деталей и изделий с функциональными свойствами поверхности, например, износостойкостью (за исключением деталей, испытывающих ударно-абразивное изнашивание), антифрикционностью, коррозионностойкостью, жаростойкостью, кавитационностойкостью, эрозионностойкостью, электроизоляцией, стойкостью против фреттинг-коррозии, декоративными характеристиками и др. Использование для восстановления размеров изношенных и бракованных поверхностей, нанесения ретенционных покрытий в стоматологии.

Медь и ее сплавы.

Медь — цветной металл широкого спектра применения. На основе меди производят различные сплавы, например латунь (медь+цинк) или бронзу (медь+олово). Медь обладает высокой электро- и теплопроводностью, хорошей коррозионной стойкостью во многих средах. Покрытие меди и ее сплавов выполняется с защитно-декоративными и специальными целями (улучшение паяемости, защита от окисления, стабилизация переходного сопротивления). Типичным покрытием является никель, олово-висмут и серебро. Реже применяется олово-свинцовое покрытие. Перспективным сегодня считается сплав олово-никель, который обладает всеми достоинствами других сплавов на основе олова, но отличающийся высокой твердостью, пластичностью и износостойкостью. Данный сплав находит все большее применение в Европе. В зависимости от марки меди или ее сплава (латунь, бронза, мельхиор, нейзильбер, куниаль (М, Л, Бр, МН и т.д.)) меняется технология подготовки поверхности перед покрытием.

Химическая металлизация в домашних условиях

Металлизация различных деталей – это интересный и довольно творческий процесс. Он позволяет реализовать самые интересные дизайнерские решения. Используя различные химические соединения, можно создать такую лабораторию в домашних условиях.

Последовательность действий выглядит следующим образом:

- Предварительная подготовка поверхности (очистка, шлифовка, обезжиривание).

- Промывка подготовленного изделия.

- Если не вся поверхность будет подвержена металлизации, необходимо тщательно укрыть оставшуюся часть детали.

- Разработать систему надежного крепления заготовки к каркасу, который будет опускаться в раствор.

- Приготовить раствор в ванной требуемых размеров.

- После металлизации заготовку просушивают и при необходимости полируют.

Обработка в домашних условиях не всегда дает сразу ожидаемый эффект. Поэтому после просушки следует аккуратно обработать полученный слой. Для автоматизации процесса можно изготовить простую установку.

Особое внимание следует уделить вопросам безопасности при работе с ядовитыми жидкостями и высоким напряжением.

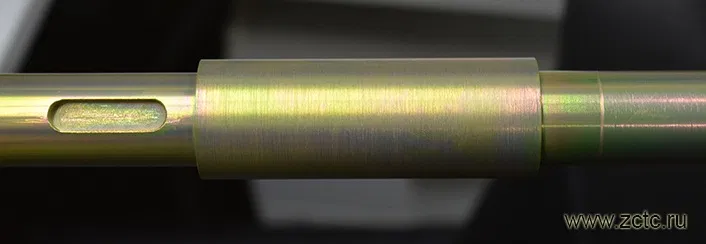

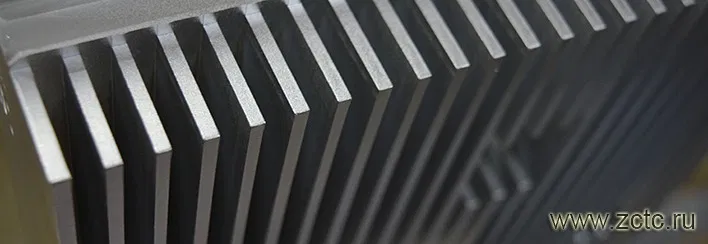

Алюминий и его сплавы.

Алюминий — один из основных видов конструкционных материалов, широко применяемый в электротехнике, приборо-, машино- и авиастроении. Алюминий легок и коррозионно-устойчив в атмосфере за счет присутствующей на его поверхности тончайшей пассивной пленки в несколько нанометров. Алюмииний хорошо проводит электричество и тепло. Цена алюминия ниже, чем других цветных металлов, а природные запасы огромны. Однако алюминий имеет и ряд недостатков. Он паяется хуже, чем олово, не обладает износостойкостью, его практически невозможно заполировать до зеркального блеска. В солевой среде, щелочах, соляной кислоте и ряде других реагентов алюминий активно корродирует. При контакте с медными деталями или нержавеющей сталью алюминий образует коррозионно-активную гальванопару. Поэтому поверхность алюминия часто требуется модифицировать гальваническими или химическими покрытиями.

Среди покрытий на алюминии можно выделить две группы: оксидные и металлические. Химическое и анодное оксидирование алюминия не представляет больших трудностей при отработанной технологии производства. В то же время нанесение металлических покрытий требует серьезной подготовки поверхности и обязательного нанесения одного-двух технологических подслоев. Это связано (как и в случае с нержавеющей сталью или титаном) со способностью алюминия почти мгновенно пассивироваться. Пассивная пленка легко восстанавливается на влажной детали после травления и препятствует дальнейшему сцеплению покрытия и основы. Более того, при плохой подготовке алюминия после металлизации могут образовываться скрытые дефекты и покрытие может «вспузыриться» при хранении даже через несколько месяцев или при пайке. По этой причине все металлические покрытия на алюминии должны в 100% случаев проверяться на адгезию как минимум двумя методами по ГОСТ.

Разделение алюминиевых сплавов на деформируемые и литейные обусловлено особенностями формовки из них полуфабрикатов и готовых изделий.

Деформируемые сплавы алюминия предназначены в первую очередь для последующей токарной, фрезерной обработки, экструзии и т.п. Они отличаются по составу от литейных отсутствием или незначительным содержанием в них кремния. При травлении деформируемых сплавов на их поверхности образуется шлам из легирующих добавок и интерметаллидов, который во время последующей обязательной операции осветления легко удаляется обычной азотной кислотой и не препятствует покрытию. В процессе анодирования такой шлам растворяется в электролите и также не скапливается на поверхности. Присутствие кремния в алюминиевом сплаве (а как следствие — в травильном шламе) сделало бы процессы оксидирования и металлизации алюминия гораздо более сложными. Таким образом, покрытие деформируемых сплавов алюминия проще, чем литейных.

Литейные сплавы алюминия- одни из основных конструкционных материалов, широко применяемых в электротехнике, приборо- и авиастроении. Литейные сплавы алюминия отличаются высоким содержанием кремния, что сопряжено с высокой сложностью подготовки их поверхности перед покрытиями. Любое покрытие литейного алюминия — сложный процесс, ввиду присутствия на его поверхности оксидной пленки и образовании на поверхности порошка кремния при травлении. Все это препятствует прочному сцеплению покрытия с основой. Данная проблема решается применением специальных операций предварительной подготовки.

Установки плазменного напыления

Устройства плазменного напыления отличаются большим разнообразием конструкций. Будем рассматривать их от самых «традиционных» до самых «продвинутых».

Наиболее распространенные устройства, — это устройства с одним катодом и одним анодом, и с вводом порошка снаружи короткого сопла, перпендикулярно к оси пламени.

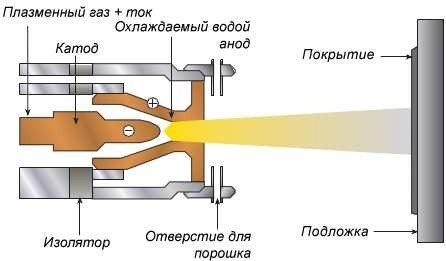

Принцип действия таких устройств показан на схеме (рисунок 28):

Рис. 28. Принцип плазменного напыления.

Как видно из схемы, короткое сопло плазматрона одновременно является анодом. Порошок вводится снаружи сопла перпендикулярно оси пламени, в непосредственной близости от дуги.

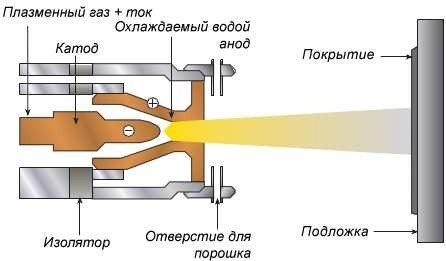

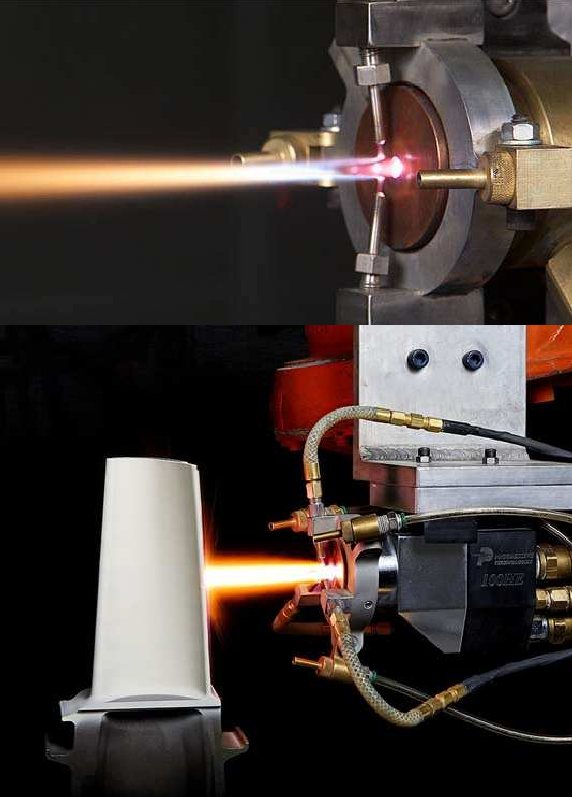

Самое популярное устройство этого типа, — плазматрон 3MB фирмы Sulzer Metco, который, с небольшими модификациями, существует уже больше 40 лет. На рисунке 29 представлены актуальные модели этой серии с максимальной мощностью 40 кВт.

Рис. 29. Плазматрон 3MB.

Несколько более новое и мощное (55 кВт) однокатодное устройство, — плазматрон F4, показанный на рисунке 30.

Рис. 30. Плазматрон F4.

Устройство 9MB, — один из самых мощных однокатодных плазматронов традиционного типа (80 кВт при токе 1000 А и напряжении 80 В) производится также фирмой Sulzer Metco (рисунок 31):

Рис. 31. Плазматрон 9MB

Традиционные однокатодные плазматроны других фирм мало отличаются от плазматронов Sulzer Metco: все они работают при относительно малом расходе газов, низком (< 100 В) напряжении и большом (до 1000 А) токе дуги. Ни один из традиционных плазматронов не позволяет достичь частицам скорости звука.

Достоинством плазматронов с небольшим расходом газов является возможность придания частицам очень высокой температуры (> 4000°C) из-за относительно долгого времени их пребывания в горячей зоне пламени рядом с дугой. Столь высокие температуры частиц позволяют расплавить практически любые керамические и металлические материалы.

Развитие техники плазменного напыления в последние двадцать лет идет по пути увеличения скорости частиц. Для придания частицам большей скорости необходимо увеличить давление плазмообразующих газов перед соплом, что автоматически приводит к повышению расхода газов и росту напряжения дуги.

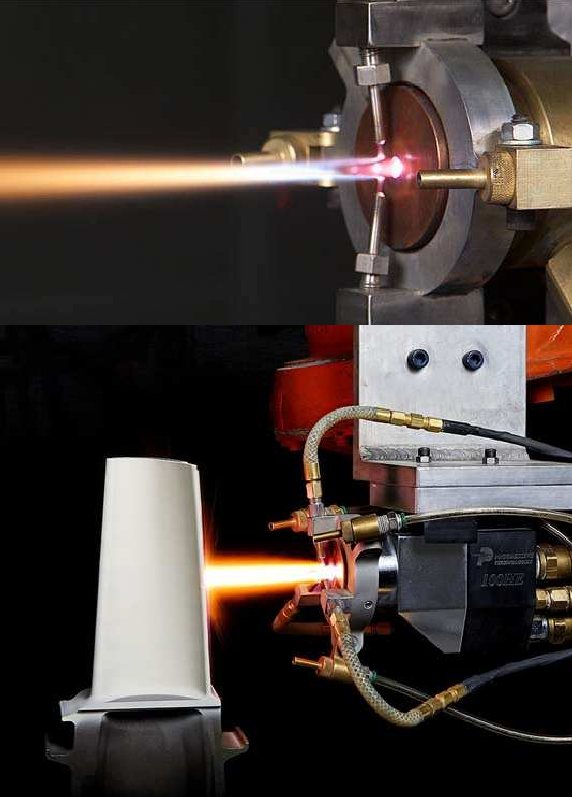

Современное, мощное (до 85 кВт, ток до 379 А, напряжение до 223 В) устройство с одним катодом и анодом — это плазматрон 100HE американской фирмы Progressive Technologies Inc., который, благодаря большому давлению и расходу плазмообразующих газов, позволяет достичь скоростей частиц — близких к скорости звука (рисунок 32):

Рис. 32. Плазматрон 100HE.

Из-за высокой скорости плазмообразующего газа уменьшается время пребывания частиц в горячей зоне пламени и, соответственно, их температура. Для противодействия этому необходимо увеличивать мощность дуги и использовать в плазмообразующем газе большое количество водорода, который, благодаря процессу диссоциации-ассоциации молекул, удлиняет горячую зону пламени. Таким образом, плазматрон 100HE реализует температуру частиц, с размером 20-30 мкм, выше 2300°C при скорости около 250 м/сек, что делает возможным напылять покрытия из Cr3C2 — NiCr, Cr2O3 и Al2O3 с малой пористостью.

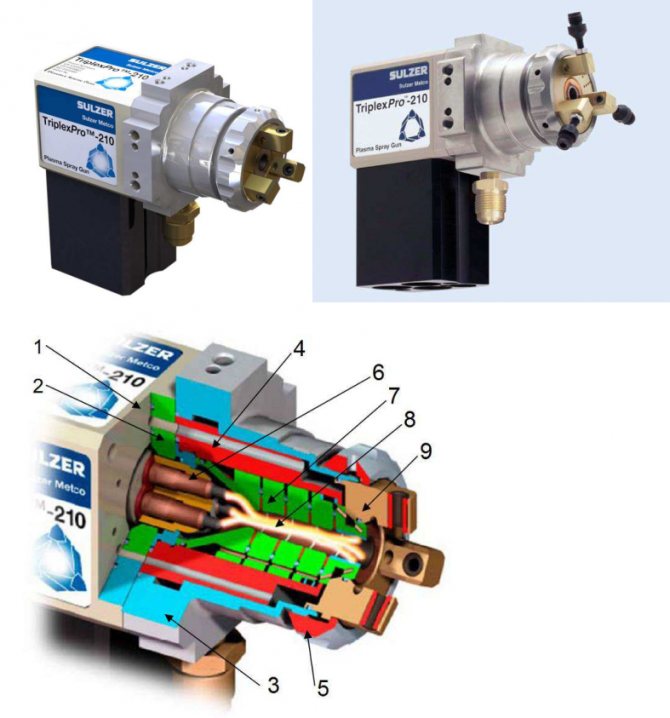

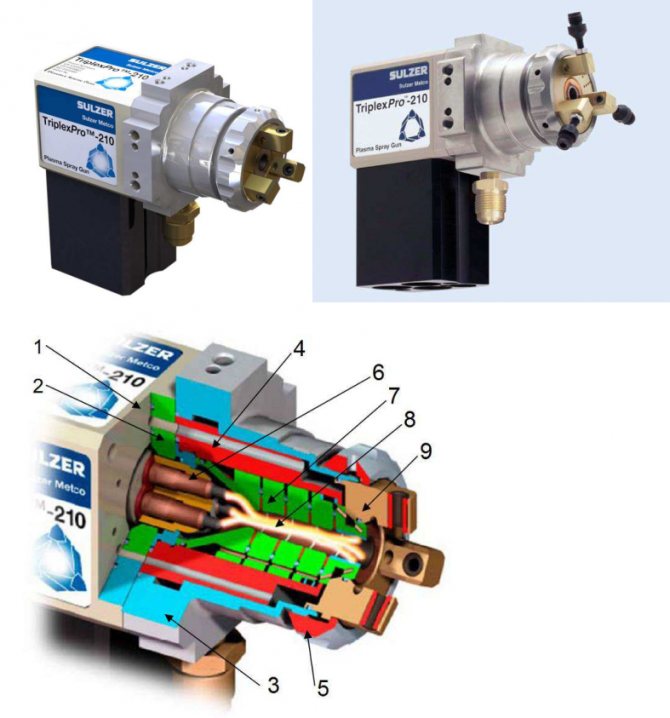

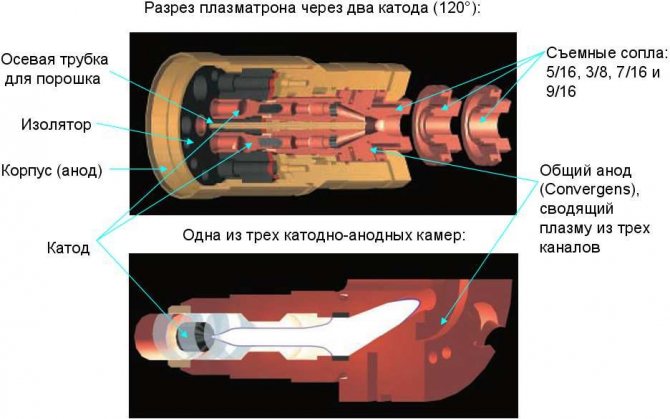

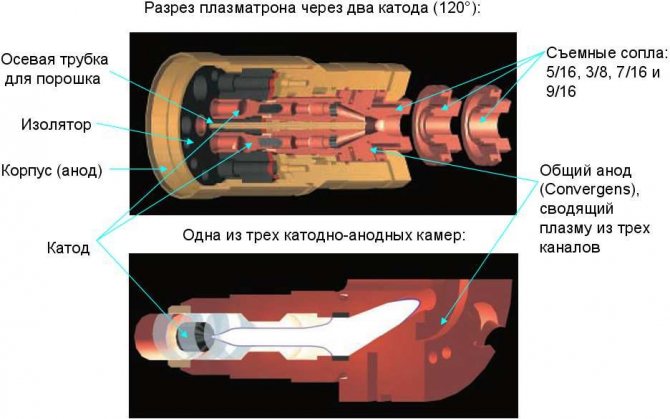

Вторым направлением развития, в комбинации с увеличением расхода газов, является деление одной дуги на три части, которое позволяет улучшить стабильность и равномерность факела пламени, уменьшить износ электродов и увеличить суммарную мощность пламени. Типичным примером такого устройства является новейший плазматрон TriplexProTM-210 фирмы Sulzer Metco с одним анодом и тремя катодами, максимальной мощностью 100 кВт (рисунок 33):

Рис. 33. Плазматрон TriplexProTM.

1 – задняя часть корпуса; 2 – анодный стек; 3 – передняя часть корпуса; 4 – изолятор; 5 – накидная гайка; 6 – три катода в керамическом блоке; 7 – элемент анодного стека; 8 – канал плазмы; 9 – насадка с тремя порошковыми дюзами.

Технология Triplex от Sulzer Metco вошла в практику термического напыления в 90-х годах. Эти устройство обладают, по сравнению с плазматронами с одной дугой, существенно большим ресурсом и стабильностью результатов напыления. Для многих коммерческих порошков плазматроны Triplex позволяют также улучшить производительность и КПД напыления при сохранении качества покрытия.

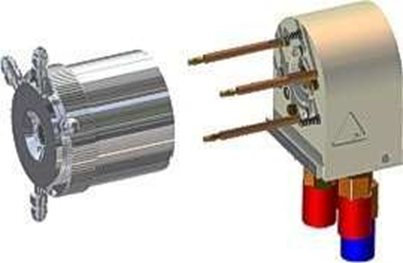

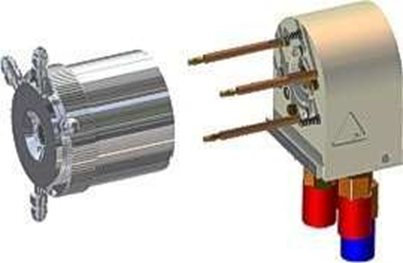

Фирмой GTV GmbH выпущено, в обход патента Sulzer Metco на трехкатодные плазматроны, устройство GTV Delta с одним катодом и тремя анодами, которое, в принципе, является ухудшенной компиляцией TriplexPro (рисунок 34):

Рис. 34. Плазматрон GTV Delta.

Последнее, третье направление развития — это отказ от радиального ввода порошка в пользу гораздо более рационального — осевого. Ключевой элемент конструкции плазматрона с осевым вводом порошка — Convergens был изобретен в 1994 году американцем Люсьеном Богданом Дэльча (Delcea, Lucian Bogdan).

В настоящее время существует только одно подобное устройство, — плазматрон Axial III, максимальной мощностью 150 кВт, производства канадской фирмы Mettech, которое объединяет собой все три направления развития (большой расход газов, три дуги и осевой ввод порошка). Установки плазменного напыления с плазматроном Axial III производятся и распространяются также немецкой фирмой Thermico GmbH.

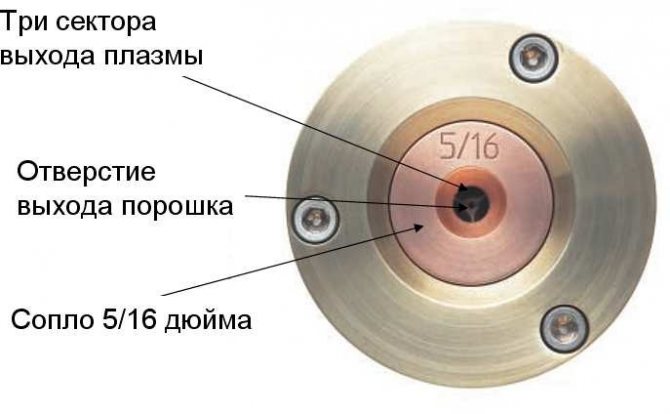

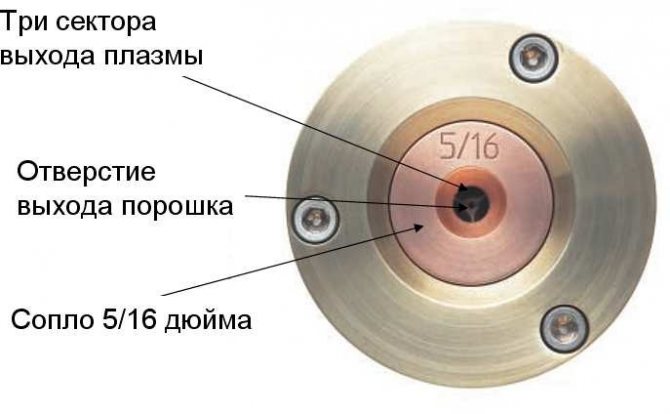

На рисунках 35, 36 и 37 изображено само устройство Axial III и его конструктивная схема:

Рис. 35. Плазматрон Axial III.

Рис. 36. Вид на устройство Axial III со стороны сопла.

Рис. 37. Принципиальная схема Axial III.

Все современные установки плазменного напыления являются автоматическими, то есть, управление источниками тока, системой водяного охлаждения и расходом газов регулируется системой ЧПУ с визуализацией и сохранением рецептов на компьютере. Так, например, плазматрон Axial III поставляется фирмой Thermico GmbH в комплекте с компьютеризированной системой управления, самостоятельно проводящей зажигание дуг и выход на рабочий режим, выбор рецептов напыления, и осуществляющей контроль всех основных параметров: расхода трех плазмообразующих газов (аргона, азота и водорода), токов дуг, параметров системы водяного охлаждения. Эта же автоматическая система управляет и порошковым питателем.

О порошковом питателе Thermico нужно сказать особо. Это, наиболее «продвинутое» на сегодняшний день в мире устройство позволяет не только постоянно регулировать массовый расход порошка и расход несущего газа (азота или аргона), но и допускает использование тонкозернистых порошков с плохой сыпучестью, непригодных, например, для питателей фирмы Sulzer Metco.

Автор лично, в течение долгого времени работал с плазматроном Axial III и может из своего опыта сказать, что несмотря на некоторые конструктивные недоработки, этот плазматрон представляет собой самое прогрессивное устройство термического напыления, объединяющее достоинства высокоскоростного напыления с высокой температурой строго восстановительного пламени. Главное же достоинство Axial III состоит в осевом вводе порошка.

Титан и его сплавы.

Титан — важнейший конструкционный материал, обладающий целым рядом уникальных свойств. Титан легок, что обуславливается его малой плотностью (4540 кг/м3). Он легче железа почти в 2 раза, хотя и уступает по этому показателю во столько же раз алюминию. Наряду с легкостью титан высокопрочен. Уникальной является способность титана к пассивации и, как следствие, его исключительная коррозионная стойкость. Промышленные газы, соленая вода и окислители не причиняют титану никакого вреда. Однако, при всех положительных качествах титан дорог, прихотлив в обработке и формовке, имеет высокий коэффициент трения. Пайка и сварка титана сложна и трудоемка. Он в 24 раза хуже проводит электричество, чем медь, в 16 раз хуже, чем алюминий и в 4 раза хуже, чем сталь. Титан уступает по теплопроводности алюминию почти в 15 раз, стали — в 5. По температуропроводности титан хуже алюминия также в 15 раз, стали — в 3,5 раза. При высокой температуре титан активно взаимодействует с кислородом, азотом, углеродом, галогенами (хлором, бромом, йодом, фтором), а также серой. Уже при комнатной температуре титан нестоек в щелочах и перекиси водорода.

Нанесение защитно-декоративных гальванических покрытий на титан позволяет улучшить многие его свойства и нивелировать недостатки. Хромирование титана увеличивает его износостойкость и термостойкость. Для повышения электропроводимости и паяемости титана применяется оловянирование (олово-висмут), меднение и серебрение. Антифрикционные свойства улучшаются при покрытии олово-свинцом и свинцом. Никель и сплав никель-фосфор (химникель) защищает титан от воздействия щелочей при любых концентрациях и температурах. Внешний вид титана улучшается за счет блестящих хромовых, никелевых и олово-висмутовых покрытий. Для декоративной отделки титана часто применяется анодное оксидирование. При этом, в отличие от бесцветных полупрозрачных оксидов на алюминии, на титане образуется окрашенная пленка. Цвет ее зависит от приложенного на деталь напряжения, которое может доходить до 120 В. Анодированием можно окрашивать титан в светло-зеленый, темно-серый, голубой, черный, золотистый и иные цвета.

Нанесение металлических покрытий на титан требует большого опыта и сопряжено со значительными трудностями. Благодаря способности почти мгновенно пассивироваться титан всегда имеет на своей поверхности слой оксидов, который резко ухудшает адгезию покрытий. Кроме этого, в титан легко диффундирует водород при подготовке поверхности. Скапливаясь на границе основа/покрытие он также будет вызывать отслоения и ухудшать физико-механические свойства детали.

Оценка результата

По завершении обработки эксперты оценивают итоговый результат. Если работы по гальванике проводят профессионалы, сомневаться в высоком качестве покрытия не стоит. С использованием точных инструментов оценивается толщина нанесенного слоя металла, равномерность покрытия, прочие критерии.

Обратиться по вопросу гальваники могут физические или юридические лица. Любая идея клиента будет передана на рассмотрение нашим технологам!

Технологи ООО «6 микрон» имеют большой опыт в области гальваники и подготовительных этапов. Нанесение покрытия возможно, как по строгому заданию, так и по простому словесному описанию. Гальваника – это наш профиль!

Гордиенко Анастасия Вадимовна Автор материалов Должность: главный технолог ООО «6 микрон» Образование: высшее Опыт работы в гальванике: 13 лет

При оформлении заказа онлайн скидка 10 %!

Наш приоритет — индивидуальный подход к каждому заказу и качество выполняемых работ!

Отправить заявку или задать вопрос:

4.2/5 — (526 голосов)

Цинк-алюминий-медные сплавы (ЦАМ).

ЦАМ — сплав цинка с алюминием и медью. Данный материал легко и с высокой точностью льется. Особенностью покрытия данного материала является наличие на его поверхности литейной корочки и скрытых микропор. Ввиду этого, возникает большая опасность появления «пузырей» на покрытии. Кроме того, цинковый сплав прекрасно поглощает водород, образующийся при выполнении гальванических операций. Водород сорбируется при нанесении покрытия и частично десорбируется при хранении. При этом он также может способствовать образованию «пузырей». Для получения качественного покрытия, прочно сцепленного с поверхностью ЦАМ, необходимо применение специализированных технологий.

Особенности лазерного осаждения металлов

Благодаря точной направленности луча лазера, во время наплавки происходит формирование равномерно плотного конгломерата из порошка и материала основы. Толщина металлического разжижения колеблется в пределах 0,2-1 мм, удается создать несколько таких слоев, располагающихся один над другим.

Для нанесения линий, граней или контуров установка оборудована оптическим устройством с возможностью автоматического перемещения. Равномерность распределения слоев обеспечивается интеллектуальной системой сенсоров. Прогрессивную наплавочную технологию реализуют с использованием двух типов лазерного излучения – импульсного и непрерывного.