Общие сведения

Качество стали, применяемой при изготовлении металлических

конструкций, определяется ее механическими свойствами: сопротивлением статическим воздействиям, динамическим воздействиям и хрупкому разрушению при различных температурах; показателями пластичности – относительным удлинением; сопротивлением расслоению – загибом в холодном состоянии. Значения этих показателей устанавливаются ГОСТ. Кроме того, качество стали определяется ее свариваемостью, которая гарантируется соответствующим химическим составом стали и технологией ее производства.

По прочности стали делятся на три группы:

- малоуглеродистые стали (обыкновенного качества)

- стали повышенной прочности

- стали высокой прочности

Механические свойства стали и ее свариваемость зависят от химического состава, термической обработки и технологии прокатки.

Основу стали составляет феррит. Феррит имеет малую прочность, очень пластичен, поэтому в чистом виде в строительных конструкциях не применяется. Прочность его повышают добавками углерода – малоуглеродистые стали обычной прочности; легированием марганцем, кремнием, ванадием, хромом и другими элементами – низколегированные стали повышенной прочности; легированием и термическим упрочнением стали высокой прочности.

Использование свойств металлов

Два важных показателя — пластичность и ПП — взаимосвязаны. Материалы с большим первым параметром намного медленнее разрушаются. Они хорошо меняют свою форму, подвергаются различным видам металлообработке, в том числе объемной штамповке — поэтому из листов делают элементы кузова автомобиля. При малой пластичности сплавы называют хрупкими. Они могут быть очень твердыми, но при этом плохо тянуться, изгибаться и деформироваться, например, титан.

Сопротивление

Есть два типа:

- Нормативное — прописано для каждого типа стали в ГОСТах.

- Расчетное — получается после вычислений в конкретном проекте.

Первый вариант скорее теоретический, для практических задач используется второй.

Вредные примеси

К ним в первую очередь относятся: фосфор,

который образуя раствор с ферритом, повышает хрупкость стали, особенно при пониженных температурах (хладноломкость) и снижает пластичность при повышенных;

сера,

делающая сталь красноломкой (склонной к образованию трещин при температуре 800 – 1000 С) вследствие образования легкоплавкого сернистого железа. Поэтому содержание серы и фосфора в стали ограничивается; так в углеродистой стали Ст 3 серы до 0,05 % и фосфора до 0,04 %.

Вредное влияние на механические свойства стали оказывает насыщение ее газами, которые могут попасть из атмосферы в металл, находящийся в расплавленном состоянии. Кислород действует подобно сере, но в более сильной степени и повышает хрупкость стали. Несвязанный азот также снижает качество стали. Водород хотя и удерживается в незначительном количестве (0,0007 %), но концентрируясь около включений в межкристаллических областях и располагаясь преимущественно по границам блоков, вызывает в микрообъемах высокие напряжения, что приводит к снижению сопротивления стали, хрупкому разрушению, снижению временного сопротивления и пластических свойств стали. Поэтому расплавленную сталь (например при сварке) необходимо защищать от воздействия атмосферы.

Предел прочности

ПП — будем использовать это сокращение, а также можно говорить об официальном сочетании «временное сопротивление» — это максимальная механическая сила, которая может быть применена к объекту до начала его разрушения. В данном случае мы не говорим о химическом воздействии, но подразумеваем, что нагревание, неблагоприятные климатические условия, определенная среда могут либо улучшать свойства металла (а также дерева, пластмассы), либо ухудшать.

Ни один инженер не использует при проектировании крайние значения, потому что необходимо оставить допустимую погрешность — на окружающие факторы, на длительность эксплуатации. Рассказали, что называется пределом прочности, теперь перейдем к особенностям определения.

Термическая обработка

Значительного повышения прочности, деформационных и других свойств стали помимо легирования достигают термической обработкой благодаря тому, что под влиянием температуры, а также режима нагрева и охлаждения изменяются структура, величина зерна и растворимость легирующих элементов стали.

Простейшим видом термической обработки является нормализация. Она заключается в повторном нагреве проката до температуры образования аустенита и последующего охлаждения на воздухе. После нормализации структура стали получается более упорядоченной, снимаются внутренние напряжения, что приводит к улучшению прочностных и пластических свойств стального проката и его ударной вязкости. Поэтому нормализация, являясь простейшим видом термического улучшения стали, применяется довольно часто.

При быстром остывании стали, нагретой до температуры, превосходящей температуру фазового превращения, получается закалка. Для закалки необходимо, чтобы скорость остывания была выше скорости превращения фаз.

Структуры, образующиеся после закалки, придают стали высокую прочность. Однако пластичность ее снижается, а склонность к хрупкому разрушению повышается. Для регулирования механических свойств закаленной стали и образования желаемой структуры производится ее отпуск, т. е. нагрев до температуры, при которой происходят желательное структурное превращение, выдержка при этой температуре в течении необходимого времени и затем медленное остывание.

Старению способствуют:

- механические воздействия и особенно развитие пластических деформаций (механическое старение);

- температурные колебания, приводящие к изменению растворимости и скорости диффузии компонентов и потому к их выделению (физико – химическое старение, дисперсионное твердение). Невысоким нагревом (до 150 – 200 С) можно резко усилить процесс старения.

При пластическом деформировании и последующем небольшом нагреве интенсивность старения резко повышается (искусственное старение). Поскольку старение понижает сопротивление динамическим воздействиям и хрупкому разрушению, оно рассматривается как явление отрицательное. Наиболее подвержены старению стали, загрязненные и насыщенные газами, например кипящая сталь.

Нераскисленные стали кипят при разливке в изложницы вследствие выделения газов; такая сталь носит название кипящей

и оказывается более засоренной газами и менее однородной.

Кипящие стали, имея достаточно хорошие показатели по пределу текучести и временному сопротивлению, плохо сопротивляются хрупкому разрушению и старению.

Чтобы повысить качество малоуглеродистой стали, ее раскисляют добавками кремния от 0,12 до 0,3 % или алюминия до 0,1 %; кремний (или алюминий), соединяясь с растворенным кислородом, уменьшает его вредное влияние. При соединении с кислородом раскислители образуют в мелкодисперсной фазе силикаты и алюминаты, которые увеличивают число очагов кристаллизации и способствуют образованию мелкозернистой структуры стали, что ведет к повышению ее качества и механических свойств. Раскисленные стали не кипят при разливке в изложницы, поэтому их называют спокойными.

Спокойная сталь более однородна, лучше сваривается, лучше сопротивляется динамическим воздействиям и хрупкому разрушению. Спокойные стали применяют при изготовлении ответственных конструкций, подвергающихся статическим и динамическим воздействиям.

Полуспокойная

сталь по качеству является промежуточной между кипящей и спокойной. Она раскисляется меньшим количеством кремния – в размере 0,05 – 0,15 % (редко алюминием).

Основные свойства сталей

Сталь является универсальным сплавом, используемым для изготовления уголков 63х63, арматуры и прочих разновидностей металлопроката. Без стальных изделий не обходится машиностроение, строительство и другие области промышленности. Широкому распространению материал обязан своим механическим, физическим, технологическим и химическим свойствам.

- Механические.

Материал отличается прочностью. Благодаря этому механическому свойству стали, она способна без разрушения выдержать большую нагрузку. В количественном выражении для этого показателя имеют значения предел текучести и предел прочности.

Под пределом прочности понимают максимально возможное механическое напряжение, которое способен выдержать металл.

Пределом текучести называют механическое напряжение, после достижения критического значения которого сплав при отсутствии нагрузки продолжает удлиняться.

VT-metall предлагает услуги:

Для стали характерна пластичность. Это свойство позволяет металлу менять форму за счет воздействия внешней нагрузки и сохранять ее в условиях отсутствия внешних воздействий. Количественным показателем этого параметра является относительное удлинение при растяжении и угол загиба.

Еще одним свойством стали является ее ударная вязкость, за счет которой происходит сопротивление сплава динамическим нагрузкам. Количественным выражением этого параметра является отношение усилия, которое необходимо приложить для того, чтобы разрушить образец, к площади его поперечного сечения.

К свойствам стали относится ее твердость, благодаря которой сплав оказывает сопротивление попаданию в него твердых тел. Количественным выражением твердости является соотношение нагрузки и площади отпечатка, в который вдавливается алмазная пирамида (метод Виккерса) или стальной шарик (метод Бринелля).

- Физические.

Физическим свойством стали является ее плотность, под которой понимается масса металла в объеме одной единицы. Именно высокой плотностью обусловлено повсеместное использование в строительстве арматуры А500С и других стальных конструкций.

Для стали характерна теплопроводность, за счет которой сплав передает тепло от более нагретых элементов к менее нагретым.

Еще одним свойством является электропроводность, благодаря которой сплав способен пропускать электрический ток.

- Химические.

Среди химических свойств стали отметим окисляемость, означающую способность соединения металла и кислорода. Для усиления этого параметра металл нуждается в нагревании. Если концентрация углерода в сплаве низкая, то воздействие воды и влажного воздуха приводит к его окислению с образованием ржавчины (оксидов железа).

Сталь характеризуется коррозионной стойкостью, благодаря которой сплав не вступает в химические реакции и не окисляется. За счет жаростойкости он не подвержен окислению и не образует окалин при воздействии на него высоких температур.

Жаропрочность не позволяет стали утрачивать характеристики прочности под воздействием высокой температуры.

- Технологические.

Ковкость – благодаря этой характеристике сплав принимает новые формы при внешнем воздействии на него.

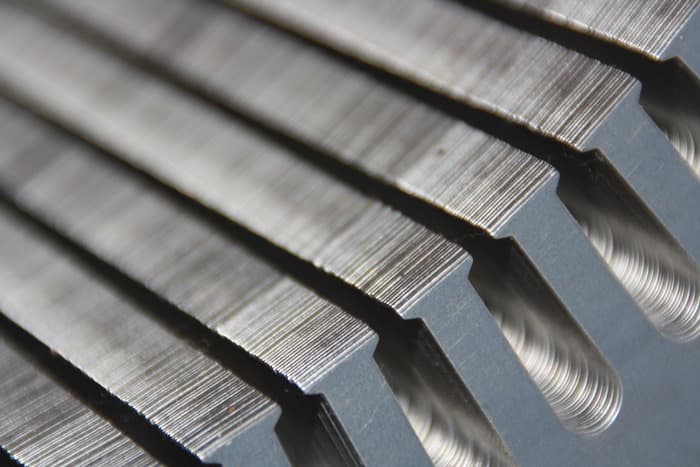

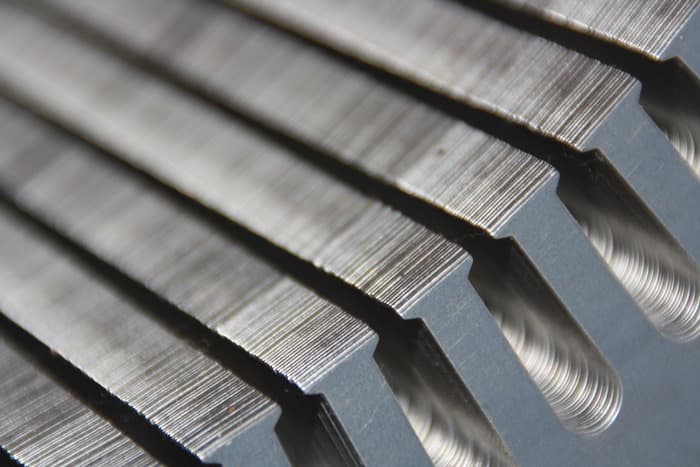

Сплав легко поддается резке, т. е., его можно обрабатывать режущими инструментами. Это свойство стали обеспечивает ее применение при производстве труб 60х30 и прочих металлопрокатных изделий.

Благодаря текучести расплавленный металл заполняет все имеющиеся пространства и зазоры.

За счет такого свойства нержавеющей стали, как свариваемость с металлом, можно эффективно проводить сварочные работы, получая в итоге не имеющие дефектов надежные конструкции.

Малоуглеродистые стали обыкновенного качества

Из группы малоуглеродистых сталей обыкновенного качества, производимых металлургической промышленностью по ГОСТ 380 – 88, широкое применение в строительстве находит сталь марки Ст3.

Сталь марки Ст3 производится кипящей (СТ3кп), полуспокойной (Ст3пс) и спокойной (Ст3сп).

В зависимости от назначения сталь поставляется по следующим трем группам, которые обозначают, по каким свойствам нормируется сталь:

А — по механическим свойствам;

Б — по химическому составу;

В — по механическим свойствам и химическому составу

Поскольку для несущих строительных конструкций необходимо обеспечить прочность и свариваемость, а также надлежащее сопротивление хрупкому разрушению и динамическим воздействиям, сталь для этих конструкций заказывается по группе В, т. е. с гарантией механических свойств и химического состава.

Сталь марки Ст3 содержит углерода 0,14 – 0,22 %.

Согласно ГОСТ 380 – 88, маркировка стали производится так: вначале ставится соответствующее буквенное обозначение группы стали, затем марка, далее способ раскисления и в конце категория; например, сталь группы В (поставляемой по механическим свойствам и химическому составу) марки Ст3 полуспокойная, категории 5 имеет обозначение ВСт3пс5.

Категория обозначает, какие механические св-ва стали сохраняются при температуре -20 и +20 градусов Цельсия. Стали обыкновенного качества делятся на 5 категорий. Таблица нормируемых показателей по категориям приведена в ГОСТ 535-88.

Как производится испытание на прочность

Изначально особенных мероприятий не было. Люди брали предмет, использовали его, а как только он ломался, анализировали поломку и снижали нагрузку на аналогичное изделие. Теперь процедура гораздо сложнее, однако, до настоящего времени самый объективный способ узнать ПП — эмпирический путь, то есть опыты и эксперименты.

Все испытания проходят в специальных условиях с большим количеством точной техники, которая фиксирует состояние, характеристики подопытного материала. Обычно он закреплен и испытывает различные воздействия — растяжение, сжатие. Их оказывают инструменты с высокой точностью — отмечается каждая тысячная ньютона из прикладываемой силы. Одновременно с этим фиксируется каждая деформация, когда она происходит. Еще один метод не лабораторный, а вычислительный. Но обычно математический анализ используется вместе с испытаниями.

Определение термина

Образец растягивается на испытательной машине. При этом сначала он удлиняется в размере, а поперечное сечение становится уже, а затем образуется шейка — место, где самый тонкий диаметр, именно здесь заготовка разорвется. Это актуально для вязких сплавов, в то время как хрупкие, к ним относится чугун и твердая сталь, растягиваются совсем незначительно без образования шейки. Подробнее посмотрим на видео:

Стали повышенной и высокой прочности

Для многих видов конструкций применяются стали повышенной и высокой прочности.

Стали повышенной и высокой прочности поставляются по ГОСТ 19281 – 89 и ГОСТ 19282 – 89. В зависимости от нормируемых свойств (химического состава, временного сопротивления, предела текучести, ударной вязкости при разных температурах и после механического старения) согласно ГОСТ эти стали подразделяют на 15 категорий с гарантией механических св-в при температурах от -70, до +20 градусов Цельсия.

Применение стали повышенной прочности приводит к экономии металла до 20 – 25 %, а высокой прочности – 25 – 50 % по сравнению с обычной углеродистой сталью.

Виды сталей и их свойства

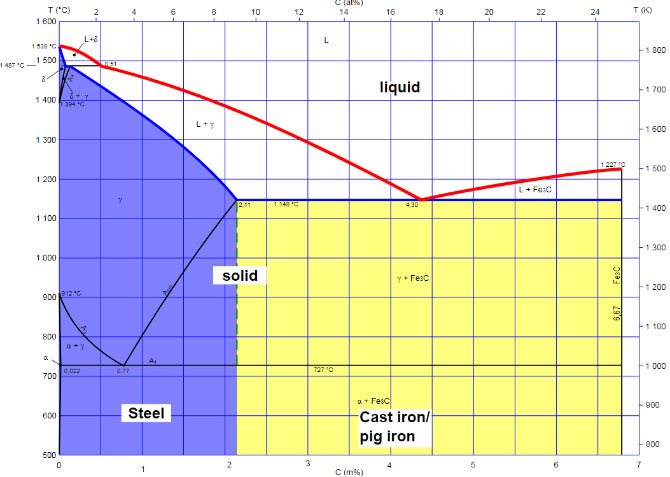

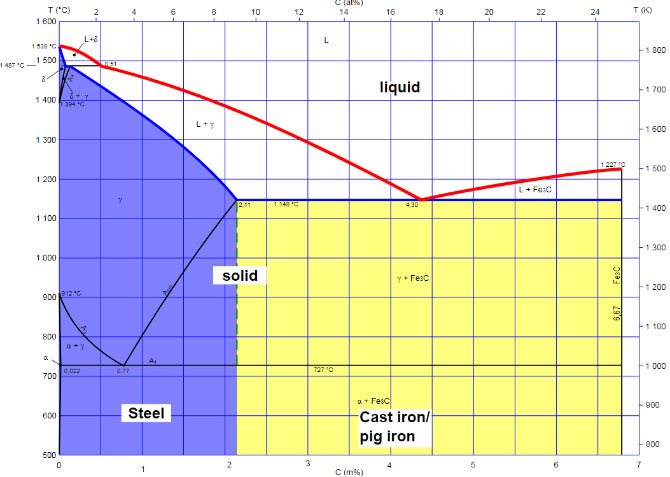

Под сталью понимают сплавы железа, в которых присутствует углерод и другие химические элементы. При этом содержание углерода должно варьироваться в пределах от 0,1 % до 2,14 %, а железа не должно быть меньше 45 %. Стали могут быть обычными углеродистыми, легированными и высоколегированными. В двух последних разновидностях сплавов присутствуют легирующие элементы, за счет которых сталь приобретает повышенную прочность.

Под воздействием углерода железо приобретает улучшенные физические характеристики – большую прочность, крепость, снижение пластичности. Влияние на свойства стали оказывают добавляемые в сплав легирующие вещества, усиливая названные параметры.

Стали можно классифицировать в соответствии с различными признаками. Расскажем об упомянутых классах, в основе которых лежат химические свойства металла:

1. Углеродистые стали.

Эта группа представлена сплавами железа и углерода при отсутствии в них дополнительных легирующих элементов. Предназначены они для решения конструкторских и инструментальных задач.

В зависимости от содержания углерода в составе всю группу можно поделить на подгруппы:

- низкоуглеродистые стали (в которых менее 0,25 % углерода);

- среднеуглеродистые (с содержание 0,25–0,6 % углерода);

- высокоуглеродистые (в которых присутствует до 2 % углерода).

Отличительными свойствами сплава стали является высокая прочность и твердость, а также минимальное присутствие примесей.

Рекомендуем статьи по металлообработке

- Марки сталей: классификация и расшифровка

- Марки алюминия и области их применения

- Дефекты металлический изделий: причины и методика поиска

2. Легированные стали.

В эти сплавы с целью повышения их прочности добавляют легирующие элементы. Деление их на подгруппы осуществляется в соответствии с качеством и количеством присутствующих в них легирующих веществ. Они относятся к:

- низколегированным (если содержание легирующих веществ меньше 4 %);

- среднелегированным (концентрация веществ варьируется от 4 % до 11 %);

- высоколегированным (при содержании более 11 % легирующих веществ).

Легирующими элементами могут быть хром (Cr), никель (Ni), молибден (Mo). Свойствами легированных сталей, получаемыми при взаимодействии названных элементов с железом и углеродом, является высокая износостойкость и прочность.

Также существует классификация сталей в соответствии с их структурой:

1. Аустенитная сталь.

В аустенитных сталях в процессе кристаллизации образуется однофазная аустенитная структура γ-Fe, для которой характерна гранецентрированная кристаллическая решетка, сохраняющаяся при охлаждении до криогенных температур.

Этот вид сплавов представлен следующими подвидами:

- коррозионностойкими;

- жаростойкими;

- жаропрочными;

- хладостойкими аустенитными сталями.

Иначе входящие в эту группу сплавы называют сталями аустенитного класса.

2. Ферритная сталь.

Такое название носит сталь, в составе которой присутствует легированный феррит с включением карбидов. Для ее получения (ферритного класса) железо соединяют с небольшим количеством углерода и значительной концентрацией легирующих веществ (ванадия, кремния).

3. Мартенситная сталь.

Мартенситом называют игольчатую микроструктуру, которая встречается в ряде чистых металлов, а также в закаленных сплавах металлов. В структуре мартенситных сталей преобладает мартенсит. Кроме железа, их состав характеризуется незначительным содержанием углерода (примерно 0,2 %) и заметной концентрацией хрома (в пределах 11–17 %). В сплавах можно встретить также никель, ванадий или молибден. Среди свойств сталей мартенситного класса отмечается устойчивость к воздействию щелочей, невысокая пластичность, повышенная жаропрочность, способность к самозакаливанию.

4. Бейнитная сталь.

Бейнит – структура стали, образующаяся при промежуточном превращении аустенита, в связи с чем она также носит название промежуточной структуры. Для сплавов бейнитного класса характерно присутствие легирующих веществ и низкая концентрация углерода.

5. Перлитная сталь.

Стали перлитного класса можно разделить на подгруппы, представленные:

- доэвтектоидными сплавами (содержание углерода в которых не превышает 0,8 %);

- эвтектоидными (в которых присутствует 0,8 % углерода);

- заэвтектоидными (с содержанием углерода в пределах 0,8–2 %).

Для них характерна относительно невысокая концентрация легирующих веществ.

ГОСТ 27772-88

С 1988 г. Был введен ГОСТ на прокат для строительных стальных конструкций. В этом ГОСТе маркам сталей обыкновенного качества, повышенной и высокой прочности даны новые наименования, например С245, С390, С590К. Буква С означает – сталь строительная, цифры условно обозначают предел текучести проката (физические св-ва стали), буква К вариант химического состава. По данному ГОСТ стали делят на 4 категории с гарантией механических св-в при температуре -40, -70 градусов и после механического старения.

Данный ГОСТ не заменяет упомянутые выше, а существует параллельно. Так одну и ту же марку сталей по разным ГОСТам можно обозначить двумя наименованиями, например С235 и ВСт3кп2 являются одной и той же сталью. Таблица перевода наименований сталей приведена в приложении № 1 к ГОСТ 27772-88.

Возникли вопросы, звоните, 281-57-57. E-mail

Технология производства

Получение сплава предусматривает переработку чугуна. При этом ненужные составляющие отжигают, заменяя их элементами-лигатурами.

Процесс проводится на металлургическом комбинате по следующим технологиям:

- Мартеновский способ. Смесью чугуна с рудой загружают мартеновскую печь. Для отжига излишков углерода плавят при 2050°С, вводят лигатуры. Продукт (сталь) разливают по емкостям, отправляют на прокатку. Способ считается устаревшим.

- Кислородно-конвертерный. Сквозь массив чугуна пропускают поток воздуха либо воздушно-кислородной смеси. Цель – быстрее и полнее отжечь содержимое.

- Электроплавка. Сырье плавится при 2210°С. Печь закрыта, поэтому «загрязнение» сплава газами исключено. Метод затратен, применяется для получения элитного продукта.

- Прямой. Для продувки окатышей из железной руды печь нагревают до 1060°С. Используется аммиачно-кислородная смесь плюс угарный газ, образованные при сгорании природного газа.

Диаграмма состояния сплавов железо-углерод, область стали помечена синим

Для получения материала с повышенными характеристиками термообработку продолжают. Способ получения предусматривает закалку, цементацию, азотирование (аккумулирование углерода либо азота на поверхности для увеличения износостойкости), цианирование («накачка» внешнего слоя азотом для ускорения процесса), другие операции.